1 0 0 0 OA 地域在住高齢者の睡眠状況とQuality of Life の関係

- 著者

- 白岩 加代子 村田 伸 堀江 淳 大田尾 浩 村田 潤 宮崎 純弥

- 出版者

- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会

- 雑誌

- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.3, pp.103-107, 2013-10-01 (Released:2014-03-18)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 2 2

睡眠は,脳や身体機能を健常に保つために必要不可欠であり,生活の質(QOL)を向上させるための基本的役割を担っている。本研究では,地域在住高齢者256名の睡眠状況(睡眠時間と主観的睡眠感)を調査し,QOL に及ぼす影響について検討した。その結果,睡眠時間良好群(7~8時間)142名と睡眠時間不良群(7時間未満や8時間以上)114名の主観的健康感,生活満足度,生きがい感,人間関係に対する満足度,活動能力には有意差は認められなかった。一方,主観的睡眠感良好群161名と主観的睡眠感不良群95名のQOL を比較すると,活動能力には有意差は認められなかったが,それ以外の4項目には有意差が認められ,主観的睡眠感良好群の方が良好な値を示した。これらの知見から,高齢者の睡眠状況は睡眠時間という量的な因子よりも質的な因子である主観的睡眠感の方がQOL への関与は大きい可能性が示唆された。

1 0 0 0 IR 再生可能エネルギーによる地域社会の構造的再生の理論的枠組みの設定と有効性の確認 : 長野県飯田市の取組みの分析 (特集 再生可能エネルギーによる地域再生 : 戦略的になすべきこと)

- 著者

- 白井 信雄

- 出版者

- 法政大学サステイナビリティ研究所

- 雑誌

- サステイナビリティ研究 (ISSN:2185260X)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.5-19, 2016-03

和文:固定価格買取制度により再生可能エネルギーの導入が活発してきたが、その一方で住民関与や地域の社会・経済・環境面での効果の希薄さが危惧されている。また、2016年4月からは小売電力自由化等の新たな動きがある。こうした揺籃期にあって、地域主体は、再生可能エネルギーの導入によって、どのような地域づくりを目指すのか、そのための地域施策はどのようにあるべきかを検討することが必要となっている。このため、本研究は、既往研究を踏まえて、再生可能エネルギーの導入によって目指すべき地域社会の変革目標の理論的枠組みを設定した。さらに、その枠組みを用いて、市民共同発電事業の蓄積や再生可能エネルギー条例等を進めてきている長野県飯田市の取組みを分析し、理論的枠組みによる地域分析の有効性の確認までを行った。設定した理論的枠組みは、(1)エネルギーの自治、(2)対話とネットワーク、(3)地域経済の自立、(4)社会公正と環境共生、(5)地域主体の自立共生、の5つである。これらの変革目標は、従来の地域づくりの延長上にあるものでなく、今日の諸問題の根本にある「内なる危機」を解消する、価値規範や社会経済システムの転換を伴うものである。5つの変革目標を枠組みとして、飯田市の状況整理を行い、飯田市の先進性を明確に切り出すことができた。これにより、5つの変革目標を枠組みとした地域評価の有効性を示した。今後は、さらに多くの地域での事例調査を実施し、再生可能エネルギーによる地域社会の構造的再生の理論的枠組みの具体化や事例のアーカイブズの構築等を行うことが課題となる。英文:Situational changes are occurring concerning Renewable Energy (RE). Large RE stations made in local areas pose conflicts and divisions between regional subjects and RE stations. On the other hand, there are new possibilities to use RE through the full liberalization of retail electricity sales. In a situation like this, we need goal setting by regional subjects. This research was conducted to build a theoretical framework for the structural regeneration of regional communities through RE. Subsequently, a case study on Iida city was conducted to confirm the effectiveness of the theoretical framework. Iida is an environmentally advanced city that has pioneered the spread of photovoltaic power systems. Municipal ordinances for a sustainable community through the introduction of RE were enacted by the local government in Iida. The theoretical framework concludes five elements: A. Autonomy of Energy, B. Dialogue and Networking, C. Independence of the Regional Economy, D. Fair/Equitable and Environmental Symbiosis, and E. Conviviality. These targets of social transformation are not the extension of traditional regional construction, but are rather the transformation of the socio-economic system to solve the various problems. By using the theoretical framework, we could organize the situation in Iida and extract advanced points regarding the city. By this trial, it was shown that the theoretical framework was effective in community diagnosis. As a future task, it was necessary to conduct case studies on many regions, and to reify the theoretical framework. Eventually, we would like to build the archives of case studies of the structural regeneration of regional communities through RE.

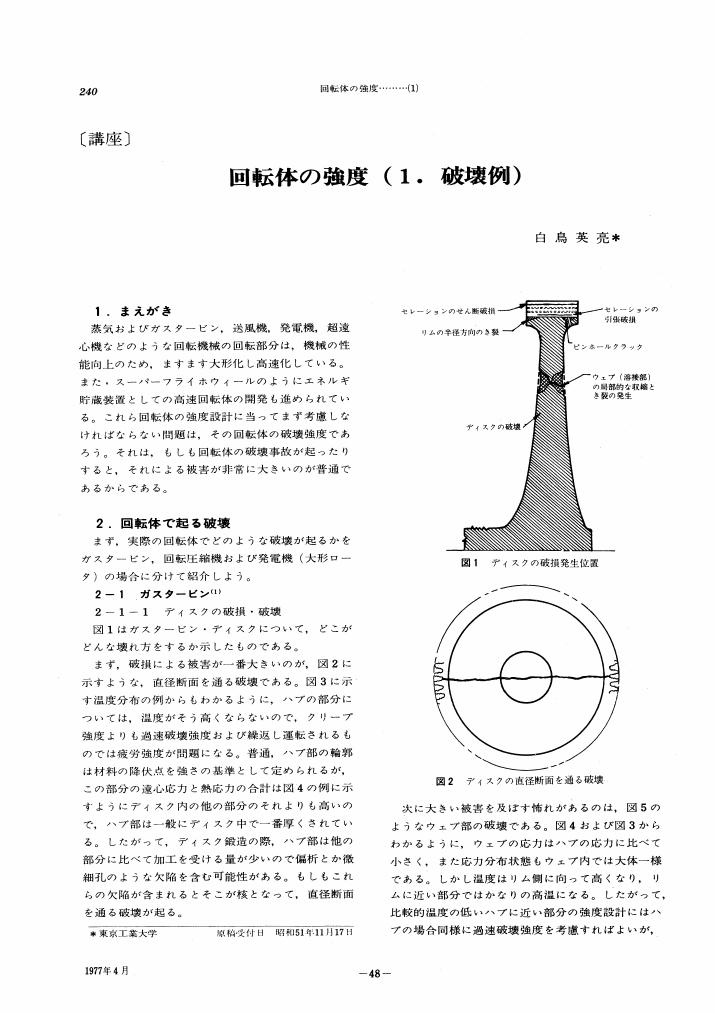

1 0 0 0 OA 回転体の強度 (1.破壊例)

- 著者

- 白鳥 英亮

- 出版者

- 一般社団法人 ターボ機械協会

- 雑誌

- ターボ機械 (ISSN:03858839)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, pp.240-246, 1977-04-10 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 17

1 0 0 0 ブータンのモ川,マンデ川流域における氷河湖の拡大速度

- 著者

- 内藤 望 古田 孝行 嶋田 幸太 白井 佑毅 矢吹 裕伯 上田 豊

- 出版者

- 公益社団法人 日本雪氷学会

- 雑誌

- 日本雪氷学会全国大会講演予稿集 (ISSN:09197346)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, pp.100, 2006

1 0 0 0 OA きょうだい関係と性格 1. YG検査による検討

- 著者

- 白佐 俊憲

- 出版者

- 北海道女子短期大学

- 雑誌

- 北海道女子短期大学研究紀要 = Bulletin of Hokkaido Women's Junior College (ISSN:02890518)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.1-16, 1993

- 著者

- 山根 万由子 雨宮 護 白川 真裕 大山 智也 島田 貴仁

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.385-392, 2020-10-25 (Released:2020-10-25)

- 参考文献数

- 22

都道府県警察が公開する犯罪発生マップでは,カーネル密度地図(KD図)の活用が推奨されている.KD図においては,その配色パターンと階級区分の組み合わせで地図の印象は異なるが,適切な組み合わせは明らかになっていない.本研究では,犯罪発生マップの地図表現の実態調査と,2つの実験により,KD図の配色・分類手法(階級区分)が犯罪多発地域の位置推定と犯罪発生頻度の見積もりに与える影響を明らかにした.実験の結果,等量分類が犯罪多発地域の位置推定を不正確にし,また犯罪発生頻度を多く見積もらせることなどが明らかになった.結果に基づき,犯罪発生マップをKD図で表現する際に留意すべき事項などについて議論した.

1 0 0 0 OA 感情プライミング効果に着目した商業地街路の基本的性格

- 著者

- 白柳 洋俊 平野 勝也 和田 裕一

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D1(景観・デザイン) (ISSN:21856524)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.90-99, 2013 (Released:2013-12-20)

- 参考文献数

- 15

街並の雰囲気という表現に代表されるように,我々は明示的な指摘は難しいものの,何処か感じる街並の魅力をおよそ無意識ともいえるよう感覚的に捉えている.認知科学に基づけば,この街並の雰囲気の捕捉は,自動的処理により形成された街並イメージの認知と解釈できる.そこで,本研究では商業地街路を対象に,自動的処理による商業地街路の認知の存在を感情プライミングパラダイムに基づき検証した.その結果,特に商業地街路の心理的距離は自動的処理により認知されることを明らかにするとともに,その認知は店頭に陳列される実物商品の量に依拠しており,商品の量が多いほどポジティブな感情価として処理される傾向があることを示した.

- 著者

- 松本 忠彦 白川 康太郎 横山 勝 福田 寛文 サルカ アナマリア ダニエラ 小藪 助直 山崎 寛章 数馬 安浩 松井 宏行 丸山 亙 永田 佳代子 田邊 史子 小林 正行 新堂 啓祐 森下 了 佐藤 裕徳 髙折 晃史

- 出版者

- Springer Science and Business Media LLC

- 雑誌

- Scientific Reports (ISSN:20452322)

- 巻号頁・発行日

- no.9, 2019-06-05

がんに遺伝子変異を導入する酵素の分子スイッチを発見 --リン酸化によるDNAシトシン脱アミノ化酵素の活性制御機構--. 京都大学プレスリリース. 2019-06-07.

1 0 0 0 OA 横隔膜動態からみた吸気筋トレーニングの適正負荷圧の検討

- 著者

- 白石 匡 東本 有司 杉谷 竜司 水澤 裕貴 藤田 修平 西山 理 工藤 慎太郎 木村 保 福田 寛二 東田 有智

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.453-459, 2021-06-20 (Released:2021-06-20)

- 参考文献数

- 24

【はじめに・目的】呼吸リハビリテーションにおいて,吸気筋トレーニング(IMT)の有効性は確立されつつある.しかし,横隔膜の動きを考慮した適正負荷圧の設定方法は確立されていない.本研究の目的は,横隔膜のトレーニングにおいて最も効果的な,IMTの負荷圧を検証することである.【方法】対象は健常男性20名.クロスオーバーデザインで実施.IMT負荷圧を最大吸気圧(PImax)の30%,50%,70%に無作為割付け,1週間の間隔をあけて異なる負荷圧で計3回IMTを実施.超音波診断装置(M-mode)にて最大吸気位から最大呼気位までの横隔膜移動距離(Maximum Diaphragm excursion: DEmax)を測定した.【結果】30%PImaxによるIMT実施でDEmax(r=0.31,p<0.05),IC(r=0.64,p<0.05)に有意な増加を認めた.50%PImaxにおいてはDEmax(r=0.82,p<0.01),VC(r=0.34,p<0.05),IC(r=0.74,p<0.05)に有意な増加を認めた.【結論】健常者に対するIMTでは,中等度負荷が最も横隔膜に対して効果がある可能性が示唆された.

1 0 0 0 IR コロナ禍による大学生のストレスと大学生活への意識

- 著者

- 伊藤 美奈子 伊藤 美奈子 栗本 美百合 白水 倫生

- 出版者

- 奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科

- 雑誌

- 人間文化総合科学研究科年報 (ISSN:09132201)

- 巻号頁・発行日

- no.36, pp.25-37, 2021-03-31

The disruptions in the educational environment caused by Covid-19 have had a signifi cant impact on universities. In May of 2020, in the midst of the ongoing ban on university campuses, we conducted a survey of enrolled university and graduate students in order to understand their situation and to contribute to their future support. The content of the survey included 12 items asking about physical and mental stress, and 10 items on attitudes toward university life, such as asking them "What is worrying or troubling you now?". The results showed that the new students were more anxious about university life and preferred face-to-face classes to distance learning than other grades. In addition, a comparison of living arrangements revealed that students who live alone were more stressed mentally and physically than students living at home or in a dormitory. It was also suggested that there was a diff erence in attitudes toward the university and stress levels depending on the object of concern. In the future, support and assistance to students and graduate students based on these results will be required.

1 0 0 0 スマートフォン認知行動療法による大学生のうつ病予防戦略の最適化

大学生のうつ病は学業や学生生活全体に重大な影響を与えるため、治療のみならず予防が課題となっている。一方、各大学で対応する人的、経済的資源は限られている。そこで本研究では、スマートフォン認知行動療法を用いて大学生へのうつ病予防効果を検証し、その最適な構成要素の組み合わせを導き出すことを目的とする。複数大学の健常大学生1,088名に対してスマートフォン認知行動療法を構成する5つの要素および順序の組合せ64通りにランダムに割り付け、8週間の介入の後1年間追跡し、うつ病発症率を比較する。それらの結果をもとに最新の情報技術を用いた大学生へのメンタルヘルス介入の普及を目指すものである。

1 0 0 0 OA 体験的な立場から見た無条件の肯定的配慮 Lietaer(1984)の論文の紹介

- 著者

- 中田 行重 佐藤 春奈 白崎 愛里 須藤 亜弥子 中西 達也

- 出版者

- 関西大学臨床心理専門職大学院 心理臨床センター

- 雑誌

- 関西大学心理臨床センター紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.59-67, 2015-03-15

本稿は、体験的療法Experiential Psychotherapy 学派の論客であるLietaer, G. のUnconditionalPositive Regard: A Controversial Basic Attitude in Client-Centered Therapy(1984)を要訳し、彼の見解が古典派に与えた影響と今後のPCT の展望について考察するものである。Lietaer は、無条件の肯定的配慮を、肯定的配慮、非指示性、無条件性の3 因子に分けて論述している。中でも無条件性の重要性について論じており、この態度を、Rogers の価値の条件づけに言及しつつ、セラピーの中での「バランス拮抗力」「逆条件付け」と定義している。また、Th 自身へ開かれていること(openness)が自己一致であり、Cl へと開かれていることが無条件の受容であるとして両者の密接な関係について述べている。さらに、CCT の文脈における直面化に触れ、承認できないCl の行動についてはTh 自身の限界をフィードバックし直面化させること、直面化は、Th の受容を支えとしてCl が自己に直面するよう促す過程であることを論じ、無条件性と直面化は矛盾しない概念であると主張している。

- 著者

- 中田 行重 斧原 藍 白崎 愛里

- 出版者

- 関西大学臨床心理専門職大学院 心理臨床センター

- 雑誌

- 関西大学心理臨床センター紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.95-102, 2018-03-15

Rogersのパーソナリティ論は、治療論とセットになっており、自己(self)が体験とどのように関係するかが重視される。本稿はRogersのself理論を多元的に発展させたMearnsのconfigurationという概念を紹介し、考察を加えるものである。Configurationとは、(前)象徴化された感情・思考・行動の一貫したパターンであり、いくつものconfigurationの総体がselfであるとされる。他者からの取り入れや自己不一致の周辺にもconfigurationは発生し、同化・自己成就・再構築を繰り返しながら発展し続けるとMearnsは考える。多元性や流動性を強調した視点は、ThのCl理解や受容を助け、実践面での貢献は大きい。しかし、configurationという概念が却ってClへの見方を固定化させてしまう危険性があるなど、Thが留意すべき点もある。

1 0 0 0 ラルース酒事典

- 著者

- ジャック&ベルナール・サレ著 白川兼悦監訳

- 出版者

- 柴田書店

- 巻号頁・発行日

- 1985

1 0 0 0 OA ヒノキとサワラの種間雑種および園芸品種のDNA分析

- 著者

- 楢崎 康二 渡辺 敦史 冨田 啓治 佐々木 義則 白石 進

- 出版者

- 日本林學會

- 雑誌

- 日本林學會誌 = Journal of the Japanese Forestry Society (ISSN:0021485X)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.2, pp.157-161, 1996-05-16

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 3

ヒノキとサワラの自然雑種であるヒノキ精英樹の富士2号と, ヒノキおよびサワラの園芸品種を対象として, 核ゲノムのRAPD分析と葉緑体ゲノムのSSCP分析を行った。富士2号のRAPD分析の結果, ヒノキおよびサワラに種特異的なPCR産物(バンド)がともに検出され, このクローンは両樹種間の雑種であることがDNAレベルでも確認された。さらに, 葉緑体ゲノムのSSCP分析の結果, 富士2号の葉緑体ゲノムはヒノキ型を示し, この自然雑種は花粉親をヒノキ, 母親をサワラとする交配組合せによってできたことが明らかとなり, 両樹種間の交雑育種における新しい知見が得られた。また, ヒノキとサワラの園芸品種(5品種)の分析の結果, それぞれの種に特異的なバンドが出現し, これらがヒノキもしくはサワラの突然変異体であることが確認された。以上の結果から, RAPD分析やSSCP分析によって得られるDNA分子マーカーは, 種間雑種における親の交配組合せの決定および突然変異体の由来を調べる上で有用であることが明らかとなった。

1 0 0 0 OA 電力使用量予測のための深層学習手法

- 著者

- 小松 大起 黒岩 丈介 小高 知宏 諏訪 いずみ 白井 治彦

- 出版者

- 福井大学大学院工学研究科

- 雑誌

- 福井大学 学術研究院工学系部門 研究報告 = Memoir of Faculty of Engineering, University of Fukui

- 巻号頁・発行日

- vol.70, pp.29-36, 2021-10

In this paper, we investigate how to apply deep learnings for multimodal inputs. The target problem is the prediction of power consumption, which enable us to control the operating time of each power plant in the short term and adapt the necessary amount of fossil fuels and other resources in the long term. In this paper, therefore, we perform the prediction of power consumption by using LSTM, which is a model that can handle time-series data. We employ the combination of temperature,precipitation and/or weather as multimodal inputs, which should be meteorological factors for the power consumption. The prediction is depend on the model structure and the combination of data.

1 0 0 0 IR オット・ヴァイニンガー『性と性格』 : 翻訳と解題

- 著者

- ヴァイニンガー オット 白坂 彩乃 大川 勇

- 出版者

- 京都大学人間・環境学研究科ドイツ語部会

- 雑誌

- ドイツ文学研究 : 報告 (ISSN:04195817)

- 巻号頁・発行日

- no.66, pp.1-86, 2021

1 0 0 0 IR リルケ訳『マリアナ・アルコフォラードの手紙』 : 翻訳と解題

- 著者

- リルケ ライナー・マリーア 白坂 彩乃 大川 勇

- 出版者

- 京都大学人間・環境学研究科ドイツ語部会

- 雑誌

- ドイツ文学研究 : 報告 (ISSN:04195817)

- 巻号頁・発行日

- no.65, pp.1-66, 2020