- 著者

- 二田水 嘉彦 白石 照美

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究. 研究発表大会概要集 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- no.56, pp.338-339, 2009-06-20

Dormitories were the indispensable facilities which supported the student who didn't have economical leeway before. But, free life was liked, and the students that it wanted to live in the dormitory decreased. On the other hand, a university is searching for a method with the new dormitory which reacts to the decline of the student's communication ability and increase in the overseas students. The proposal of this research divides the function of the dormitory into some, and it is to dot the vacancies of the town. Association with the local people becomes active with the student by opening that part to the local people. As this result, students can acquire communication ability, and the town can get effect on an economy and vitality from the students.

3 0 0 0 ツイッターを使った企業と顧客間コミュニケーション・パターンの分析

- 著者

- 白水 盛博

- 出版者

- 国際ビジネスコミュニケーション学会

- 雑誌

- 国際ビジネスコミュニケーション学会研究年報 (ISSN:1348883X)

- 巻号頁・発行日

- no.70, pp.51-60, 2011

- 著者

- 白石 英巨 平川 隆啓 脇田 祥尚

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. F-1, 都市計画, 建築経済・住宅問題 (ISSN:13414534)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, pp.165-166, 2005-07-31

本研究では各大学における教育目標、教育方針、アドミッションポリシーと中等教育の多様性の適合度を明らかにしたいと考え、入学者受入方針等に関する調査を行うとともに、AO入試の実施状況、オープンキャンパスにおける高校生に対する情報提供の現状と課題、専門高校および総合学科高校出身者の大学受入の現状、ならびに入学者の志望動機等に関するアンケート調査などを実施した。また、専門高校、総合学科高校、SSHと高大接続、総合的な学習と高大接続などの高校での学びの多様化と大学入試について研究会を開催し、話し合った。モデル化も行う予定であったが、この数年でAO入試実施大学が急激に増加し、そのアドミッションポリシーも新たに独白性を持ったものが増えており、今後さらに増加すると予想されるため、静的なモデルではあまり意味がないと考え現状分析を行った。今後、時代の変化に応じた新しい入試や大学進学を扱う、環境適応能力を表現できる動的なモデルを考える必要があると思う。アドミッションポリシー、入学試験や合格者への調査は本研究のメンバーによって大変精力的に行われ、大きな成果があったと考えている。一方、入学後ある程度の時間を経た学生や大学側の満足度のような指標の調査はあまり広く実施できなかった。複数の大学で共通のアンケート調査を実施して卒業研究評価を試み、幸い九州大学と筑波大学の2大学で実施した結果を平成18年度の入研協で報告できることとなったが、このような共同研究は大学間の調整の困難さだけでなく、アドミッションセンターと学部や学科との間の調整がかなり困難であるらしいことも分かった。海外調査はSARSの影響で平成16年度以降に行った。欧州の調査は行えなかったが本研究メンバーが他の研究費で行ったフィンランド等の調査結果について本研究のミーティングで知ることができた。本研究では米国、オーストラリア、中国、台湾の調査を行い、各国で入試の多様化が進んでいることが分かった。「理科離れ」について、理科教育を熱心に行っている教員や学芸員、SSHの教員との研究会を開催してAO入試との関連について話し合った。総合的な学習で理科が好きになる、総合的な学習の時間を減らして理科の時間を増やすべき、などの意見があった。しかし、私見であるが、実践されている授業内容に大きな違いは無いように思われ、また、理科離れは科学振興という社会の要請と生徒や学生の個人の幸福が結びついていないというところにも問題があると思われた。さらなる研究が必要である。本研究の成果は、平成15、16年度中間報告書とシンポジウム論文集ならびに成果報告書の4部に収録した。

3 0 0 0 OA 住宅のDampnessに起因する健康影響に対するリスク評価

本研究は,児童が何らかの健康障害を有していることが,住宅のDampnessと関連深いことに着目し, Dampnessに誘発される居住環境要因による健康リスクを明らかにすることを目的とする。ダンプビルディングの室内環境の実態を把握するために実測調査を実施し,延べ48件の調査データにより,各部湿度性状,微生物濃度, MVOC, VOCs, SVOCなどの特性を明らかにした。また,アンケート調査データを用いてダンプネスの度合いと健康影響との関連性について検討し, Dampnessの度合いが大きくなるほどアレルギー症状を複数有すること等を示した。

3 0 0 0 OA 『ザ・タイムズ』における「試験」言説の比較歴史社会学

本研究は、「歴史」をふまえた「比較」の方法に関する、新聞を資料とした一連の実験的考察の一部である。そこでは、(1)1980年前後に、日本の受験生の態度が「受験に対する否定」から「中立」に変化すること、(2)試験成績の公開に関してイングランドとウェールズで90年代以降違いが生じたこと、(3)この90年ほどの間に試験制度の変化が量的な観点を強化されていくこと、(4)この変化は、イギリスの場合には試験の教育制度への統合過程、日本では逆にその分離過程と関連していることが明らかとなった。こうした研究を通して、このタイプの研究には、「言説」よりも「記事」という視点が適切であるとした。また、具体的な方法論として「逆欠如視点」「社会文化的ネットワーク分析」を提案した。

- 著者

- 白倉 伸一郎 高橋 真弓

- 出版者

- 放送ジャーナル社

- 雑誌

- 月刊放送ジャーナル (ISSN:03853810)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.10, pp.58-61, 2006-11

3 0 0 0 OA 胎内被曝児の周産期死亡と奇形児についての検討

- 著者

- 中川 繁 平田 政司 白砂 圭一

- 出版者

- 日本先天異常学会

- 雑誌

- 先天異常 : 日本先天異常学会会報 : official journal of Congeital Anomalies Research Association of Japan (ISSN:00372285)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, 1965-12-28

妊娠中から産褥期の母親の生活リズムおよび生活習慣と、乳児の睡眠覚醒リズム等のcircadian rhythmの良否および生活習慣との関連の有無を明らかにする事を目的として行った。対象:大阪府内の研究協力病院の母親学級(参加者の合計328名に説明)と妊婦外来でリクルートし、研究参加に意思表示した妊婦75名のうち、同意書が得られたのは平成19年11月迄に出産予定の妊婦60名であった。縦断的に追跡調査できたのは産後1ヶ月の母子53名、産後4ヶ月の母子41名であった。方法:妊娠末期、産褥1ヶ月・4ヶ月の計3時点で、(1)生活習慣と生活リズムの質問紙調査、(2)睡眠表1週間記録と平行して(3)アクティグラフで睡眠覚醒リズムと活動量を4日間測定と(4)唾液を1日4回3日間家庭で採取した。同時にこの妊婦から生まれた乳児の生後1ヶ月と4ヶ月の2時点で、母親と同時に(2)乳児の睡眠表記録1週間と(3)アクティグラフ(4)唾液採取し、メラトニンを測定した。結果:妊娠出産に伴って睡眠覚醒リズムは変化し睡眠の質が悪化するが、妊娠末期から産後4ヶ月では、睡眠が分断されても最長睡眠時間は夜間にあり、睡眠覚醒のリズム周期は24時間であることが明らかにされた。妊娠末期から産後4ヶ月の期間は最長睡眠の入眠時刻が早いほど最長睡眠時間は長くなり、早寝は産後の睡眠状態の改善に役立つことが明らかにされた。また、妊娠末期に妊婦が早く寝ることによりその新生児が夜間多く眠ることが明らかにされ、ヒトにおいても母体の生活リズムを基本として胎児期に発達し始めることが明らかにされた。新生児の睡眠などの生活リズムはその後の乳幼児の基本的な生活習慣の形成あるいは生活習慣病の発症との関連が示唆されている。従って、妊娠期から規則的な生活習慣を持つこと母子の生活習慣病の発症の予防に資する重要な意義がある。今回の対象には、妊娠合併症を持つ異常妊婦は数名しか同意が得られず、妊娠中の生活リズムや生活習慣が妊娠・分娩・産褥経過に及ぼす影響については十分検討できなかったため、事例を積み重ねて今後の継続課題とする。

3 0 0 0 OA 生物多様性保全と自然再生の理念に関する環境倫理学的研究

- 著者

- 鬼頭 秀一 丸山 康司 佐藤 哲 井上 有一 池田 啓 桑子 敏雄 丸山 徳次 白水 士郎 森岡 正博 松田 裕之 森岡 正博 蔵田 伸雄 松田 裕之 瀬戸口 明久 立澤 史郎 福永 真弓 吉永 明弘 富田 涼都 安田 章人 二宮 咲子

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2006

生物多様性保全と自然再生の理念は、地域社会の文化や社会のあり方と密接に結びついており、そのようなものを統合した「地域再生」の理念と深い関係がある。そのため、自然と社会や文化の入れ子状態の中で、「サステイナビリティ」などの自然にかかわる理念も社会や文化の理念から再定義されなければならない。そのようなことを実践的に可能にするための人材育成のあり方を実践的に提示するとともに、生物多様性保全や自然再生が、治水や災害などの問題も含めた包括的な環境や社会のあり方、さらには、エネルギーや脱炭素化社会の構築にも展開できる社会的な論理を提示した。『環境倫理学』(東京大学出版会)を出版してその成果の内容を提示した。

3 0 0 0 OA 野宿生活体験者の健康の意味に基づいたセルフケア行動を促進させるための看護援助

3 0 0 0 プログラマ教育における個人の性格と適正業務について

- 著者

- 白石 亘

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告情報システムと社会環境(IS) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.25, pp.7-10, 2007-03-14

治郎吉商店(以下、当社と記す)では、学生アルバイトをプログラマとして雇用しているが、一方でインターンシップを受入れている。アルバイトもインターンシップも、当社の仕事に参加しながら、実プロジェクトを体験してもらっている。このことがプログラマ教育に効果的に作用すると考えるに至ったので、その方法について報告する。また、学生のタイプと仕事との組み合わせについて分析したところ、ある程度の方向性が見えてきた。そこで、学生のタイプと仕事のマッチングについて考察する。Some student part time workers and interns has been working on Jirokichi & Company as programmer. Working on real project has been effective measures to improve their programming skill. This article reports the process of job assignments for part time students and interns. Considering student's personalities and characters of job type, I found some hints for proper job assignment.

3 0 0 0 自然言語によるアニメーションコントロールシステム -傀儡-

- 著者

- 壱岐 貞昭 石橋 辰夫 新山祐介 白井 清昭 田中 穂積 徳永 健伸

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告自然言語処理(NL)

- 巻号頁・発行日

- vol.2000, no.53, pp.95-95, 2000-06-01

「傀儡」は、自然言語によって仮想空間上のソフトウエアロボットを制御するシステムである。ユーザは音声により仮想空間上のロボットやカメラに対して指示を与えることができる。システムはその指示を解析し、意図を理解し、その意図に適した動作をソフトウエアロボットに実行させる。また、本システムは照応・省略という言語現象を扱うことができる。これらを解決するために、各ロボットは照応や省略の対象となる名詞句を保持するためのデータベースを持っている。そして、ユーザの指令から発話行為を分析し、対話の主題を推測しながらこれらのデータベースを更新することによって照応や省略を解決する。この際、ロボットやカメラからの視覚情報も用いている。Kairai is a system which controls software robots in a virtual space according to natural language commands. The user can control the robots or camera by voice. The system analyses the command and understand the intention of the command. The software robots executes a set of actions congruent with the command intention. The system can also handle anaphora and ellipsis. Each robot has a database containing noun phrases from the preceding discourse which may form the antecedent of anaphoric or elliptical references, to aid in solving these phemonena. The system extracts the speech act from the user command, and guesses the topic of conversation in the process of updating each robot database, also relying on information on the view angle of the robots and camera.

3 0 0 0 バイアグラ発売以後の性機能外来

3 0 0 0 MultiVNCによる一斉授業における生徒状態の自動判別

3 0 0 0 研究活動における参加者活動特性の獲得と利用

- 著者

- 杉山 達彦 木下 哲男 白鳥 則郎

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. KBSE, 知能ソフトウェア工学 (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.91, pp.1-6, 2000-05-19

インターネットのような広域分散型計算機ネットワーク上に実現された新しい情報空間で行われる多種多様かつ多数の参加者が行う社会活動を効果的に支援するためには, 仮想空間が参加者に社会的な現実感を高いレベルで提供することが重要である.我々は参加者と協力/協調するソフトウェアエージェントにより社会的現実感を強化する仕組みを提案しており, そのような機能をもつソフトウェアをソーシャルウェアと呼んでいる.ソーシャルウェアは参加者が個人あるいはグループで行う活動を社会的な側面から支える機能をもつが, そのためには仮想空間で参加者がどのような社会活動をしているかという参加者活動特性を把握し, さらに参加者がどのように扱われたいかという意図を確認しながら, 適切な支援を行う必要がある.本稿では, 我々が実現を目指している社会活動支援システムの例として, 現在開発を行っている研究活動支援システムを取り上げ, 研究活動における参加者活動特性の獲得と利用方法について提案する.

3 0 0 0 OA 日本語・韓国語二言語使用者失語症例の検討 : 漢字・仮名,漢字・ハングルの対比を中心に

- 著者

- 木島 理恵子 吉野 眞理子 河村 満 河内 十郎 白野 明

- 出版者

- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)

- 雑誌

- 失語症研究 (ISSN:02859513)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.1-9, 1997 (Released:2006-05-12)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

日本語・韓国語二言語使用者失語症例において,両言語の障害を特に日本語における漢字・仮名障害と韓国語における漢字・ハングル障害との対比を中心に検討した。 症例は65歳右利き男性。脳梗塞 (左中大脳動脈領域) による右片麻痺と重度の失語が認められた。日本語と韓国語の習得および病前の使用状況は,口頭言語・文字言語のいずれにおいても両言語で同等であった。標準失語症検査,表出面の検査,聴覚理解検査,読み理解検査を両言語について実施したところ,すべての検査で両言語がほぼ同様の成績を示した。さらに,両言語ともに仮名・ハングルに比べ漢字が良好という同様の障害パターンが認められた。これは,本症例が2つの言語を同程度に習熟していたことに加え,日本語と韓国語の言語構造の諸側面が類似していることの結果であると考えられ,これらの要因により,本症例における両言語の脳内機構が同様であった可能性が示唆された。

2 0 0 0 OA 『朗読者』と「糾弾の文化」 ベルンハルト・シュリンクにおける過去の罪の相対化

- 著者

- 伊藤 白

- 出版者

- 日本独文学会

- 雑誌

- ドイツ文学 (ISSN:24331511)

- 巻号頁・発行日

- vol.158, pp.60-76, 2018 (Released:2020-03-15)

Lange diskutierten Kritiker von Bernhard Schlinks Weltbestseller Der Vorleser (1995), inwieweit der Autor in diesem Roman eine revisionistische Vision verfolge: Als Höhepunkt des Romans stellt die Protagonistin Hanna Schmitz, in die sich der Protagonist Michael Berg als Schüler verliebte und die er später im Gerichtssaal als Analphabetin und frühere SS-Aufseherin eines Konzentrationslagers bei Krakau wiedersieht, an den Richter die Frage: „Was hätten Sie denn gemacht?“ Manche Kritiker deuteten den Roman als revisionistisch, da er betone, dass Hanna keine andere Wahl hatte, als in die SS einzutreten, und dass sie nicht Täterin, sondern eher Opfer sei. Auch glaubte man, die Behauptung des Autors aufgedeckt zu haben, dass die Hauptfigur Michael Berg auch Opfer sei, der durch seine Liebe zu Hanna in die Vergangenheitsschuld verstrickt wurde. Dagegen wurde vor der einfachen Identifizierung der Meinung des Autors mit der des Protagonisten gewarnt. Jedenfalls sind viele Fragen im Roman offen geblieben. Zur weiteren Verdeutlichung der Einstellung des Autors, der auch Jurist und Professor für Öffentliches Recht ist, geht es darum, nicht nur seine belletristischen Werke, sondern auch seine juristischen Aufsätze und Essays zu lesen. In seinem Buch Vergangenheitsschuld und gegenwärtiges Recht (2002) kritisiert Schlink wiederholt die Radbruchsche Formel, nach der das Recht im Dritten Reich, das die Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt und die Gleichheit, den Kern der Gerechtigkeit, verleugnet habe, überhaupt der Rechtsnatur entbehre, weil sie den Gerichten der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht habe, die Taten im Dritten Reich rückwirkend zu verurteilen. Auch erhebt er einen Einwand gegen die nach einer heftigen Diskussion 1979 beschlossene Aufhebung der Verjährungsfrist bei Mord in der Bundesrepublik Deutschland. „Nulla poena, nullum crimen sine lege“ sei das rechtsstaatliche Proprium des Strafrechts, wenn auch bei NS-Verbrechen 6,000,000 Menschen umgebracht worden sind. Damit wird seine juristische Überzeugung deutlich, dass keine Taten im Dritten Reich nachträglich verurteilt werden sollten, ganz zu schweigen von den Taten Hannas, die nur Befehlen gefolgt habe. In diesem Buch geht er sogar so weit, zu behaupten, dass die Opfer, die Juden, für die NS-Verbrechen selbst verantwortlich wären, da sie, nach Schlink, Widerstand und Widerspruch nicht geleistet hätten. Das ist aber falsch, da es in der NS-Zeit tatsächlich viele Fälle jüdischen Widerstandes gab, und Schlinks Äußerung übersieht, dass sich die Juden damals in einer völlig hilflosen Situation befanden. Zwar sind Beispiele der jüdischen Beihilfe zu Verbrechen bekannt, aber Schlink verallgemeinert dies. Dagegen sind für Schlink die Deutschen seiner Generation Opfer, da sie wegen der Beziehung zur Elterngeneration unter Identitätsproblem gelitten hätten. Wer sind dafür die Schuldigen? Für Schlink sind es Kritiker der NS-Verbrechen einschließlich Juden, die, wie in der Erzählung „Die Beschneidung“ (2000), die Vergangenheitsschuld der Deutschen erwähnen und die Deutschen attackieren. Thematisierung der Vergangenheitsschuld ist für Schlink schon eine Belästigung. (View PDF for the rest of the abstract.)

2 0 0 0 OA 韓国産マムシと北海道様似産ニホンマムシ 屋外飼育場における生態

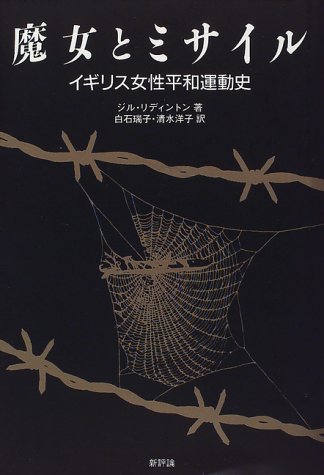

2 0 0 0 魔女とミサイル : イギリス女性平和運動史

- 著者

- ジル・リディントン著 白石瑞子 清水洋子訳

- 出版者

- 新評論

- 巻号頁・発行日

- 1996