1 0 0 0 OA NMR as a Tool to Characterize the Aggregation Structure of Silica Nanoparticles in a Liquid

- 著者

- Chika Takai-Yamashita Emiko Sato Masayoshi Fuji

- 出版者

- Hosokawa Powder Technology Foundation

- 雑誌

- KONA Powder and Particle Journal (ISSN:02884534)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.233-243, 2020-01-10 (Released:2020-02-29)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 7 15

The NMR-based solvent relaxation technique, a non-invasive tool to characterize the surface of particles, which are dispersed in a liquid, was applied to characterize the nanoparticles’ aggregation structure. The liquid molecules in a dispersion undergo a rapid exchange between the bound states at the interface and highly mobile free states in a bulk liquid. The relaxation time of the liquid molecules bound on the particle surface is shorter than that of the free states liquid. By detecting how much liquid is bound on the particle surface, the wetted specific surface area (SNMR) can be determined. In this study, it was clarified that the water adsorbed at more than a 1.138 layer from the silica surface can be detected by the NMR and the maximum limitation ranged from 2.160 and 3.336 layers. The model aggregates with an artificial solid neck among the particles were mixed with the silica nanoparticle dispersion. Although the determined SNMR was underestimated compared to SBET from gas adsorption, even a low ratio (5 mass%) of the model aggregates in the dispersion can be detected.

1 0 0 0 OA 回転多安定振動エネルギーハーベスティングシステム

- 著者

- 趙 巍 中野 公彦 鄭 仁成 趙 希禄

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.908, pp.21-00319, 2022 (Released:2022-04-25)

- 参考文献数

- 17

In this study, we proposed a new rotational multi-stable vibration energy harvesting system to harvest vibration energy using elastic spring and piezoelectric element. Theoretical studies such as the equation of dynamic motion of the proposed rotational multi-stable vibration model, the distribution characteristics of elastic potential energy, and the prediction of the periodic excitation frequency by the natural vibration mode measurement experiment will be conducted. Using the developed rotational multi-stable vibration energy harvesting experimental device, we investigated the amplitude increase effect due to the new stochastic resonance phenomenon that occurs in the proposed rotary multi-stable vibration system, and evaluated the performance of the multi-stable vibration energy harvesting.

1 0 0 0 OA ネットワーク仮想化と認証システムによる学校無線LAN環境の構築と評価

- 著者

- 森下 孟 倉澤岩雄 鈴木彦文 永井一弥 東原義訓

- 出版者

- 国立大学法人 情報系センター協議会

- 雑誌

- 学術情報処理研究 (ISSN:13432915)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.48-55, 2016-09-27 (Released:2018-08-27)

- 参考文献数

- 15

信州大学教育学部附属学校園の校内ネットワーク環境整備では,①利用対象者別に分けられたネットワークの敷設,②附属学校園間での情報端末の相互利用,③学外の第三者による不正アクセスの防止が技術的な課題となっていた.そこで,①IEEE802.1Qによる論理的な分離,②ホストアドレスの範囲拡張による共有,③認証システムによるアクセス制御を施し,無線LAN環境を構築した.その結果,情報端末による動画の一斉視聴時にデータスループットの低下がみられたため,無線LANアクセスポイントの帯域幅を拡張したが,これ以外の恒常的な利活用のなかで著しいデータスループットの低下や電波干渉などによる無線LAN への接続不良などは発生しておらず,同時かつ安定的にネットワーク運用することを実現している.

- 著者

- Seishi Ninomiya

- 出版者

- Japanese Society of Breeding

- 雑誌

- Breeding Science (ISSN:13447610)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.3-18, 2022 (Released:2022-03-08)

- 参考文献数

- 180

- 被引用文献数

- 18

In contrast to the rapid advances made in plant genotyping, plant phenotyping is considered a bottleneck in plant science. This has promoted high-throughput plant phenotyping (HTP) studies, resulting in an exponential increase in phenotyping-related publications. The development of HTP was originally intended for use as indoor HTP technologies for model plant species under controlled environments. However, this subsequently shifted to HTP for use in crops in fields. Although HTP in fields is much more difficult to conduct due to unstable environmental conditions compared to HTP in controlled environments, recent advances in HTP technology have allowed these difficulties to be overcome, allowing for rapid, efficient, non-destructive, non-invasive, quantitative, repeatable, and objective phenotyping. Recent HTP developments have been accelerated by the advances in data analysis, sensors, and robot technologies, including machine learning, image analysis, three dimensional (3D) reconstruction, image sensors, laser sensors, environmental sensors, and drones, along with high-speed computational resources. This article provides an overview of recent HTP technologies, focusing mainly on canopy-based phenotypes of major crops, such as canopy height, canopy coverage, canopy biomass, and canopy stressed appearance, in addition to crop organ detection and counting in the fields. Current topics in field HTP are also presented, followed by a discussion on the low rates of adoption of HTP in practical breeding programs.

1 0 0 0 OA 表面性状解析と速度論を組み合わせた浮選速度モデルの構築

- 著者

- 松岡 秀和 三觜 幸平 河田 真伸 高谷 雄太郎 所 千晴

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)

- 巻号頁・発行日

- vol.138, no.2, pp.12-18, 2022-02-28 (Released:2022-02-10)

- 参考文献数

- 31

Copper sulfide minerals are the major raw materials for copper products. Copper sulfide minerals are mined at copper mines and concentrated by flotation process. In recent years, the mining of refractory copper ores, which is difficult to concentrate by flotation due to their fine grain size, presence of multiple copper mineral species, and fluctuation of the content ratio of these minerals in feed ore. In addition, the hydrophilization of copper mineral surfaces due to oxidation and the mineral content variation of ore result in poor and unpredictable performance of flotation operation. In this study, therefore, we focused on the activation of the copper mineral surfaces using sodium hydrosulfide (NaHS) to render the surfaces hydrophobic and tried to quantify the effect of the fluctuation of mineral content ratio by using a new flotation kinetic model. Two samples showing different content ratios of chalcocite, bornite, and chalcopyrite and having fully oxidized surface were used in the flotation tests. We established a new flotation kinetic model by considering the reaction between the copper mineral surface and NaHS and the depression of floatability by adsorption of hydrogen sulfide ions onto the copper mineral surface. As a result, a good relation was confirmed between the model and the flotation test results for both ore samples. This result showed that our model can accurately predict the flotation results of refractory copper ores and will encourage the further usage of these refractory copper ores in the future.

1 0 0 0 OA 構造曖昧文の理解におけるガーデンパス現象

- 著者

- 井上 雅勝 中島 義明

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.169-187, 1997 (Released:2019-04-23)

- 著者

- 児島 悠史 辻本 雅之

- 出版者

- 京都薬科大学

- 雑誌

- 京都薬科大学紀要 = Bulletin of Kyoto Pharmaceutical University (ISSN:24354112)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.74-77, 2021-05-14

1 0 0 0 OA 図形分割課題における統合失調症患者の眼球運動の特徴健常者との比較から

- 著者

- 川杉 桂太 岩滿 優美 轟 慶子 小平 明子 延藤 麻子 塚本 康之 西澤 さくら 轟 純一 竹村 和久

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第85回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.PD-053, 2021 (Released:2022-03-30)

本研究では,統合失調症患者と健常者の,図形分割課題時の眼球運動を測定し,その特徴を比較することを目的とした。対象者は,統合失調症患者13名および健常者37名であった。調査には,Iwamitsu et al.(2009)で用いられた図形分割課題を,ディスプレイとタッチペンを用いる形式に変更し用いた。課題は14試行(2分割方向×7図形)からなり,課題中の眼球運動を,アイカメラにより測定した。眼球運動データから,注視回数など六つの指標を算出し,また図形を対称に分割したか否かを指標として,二つの分析を実施した。まず,図形を対称に分割した頻度について χ2検定を実施した。その結果,図形を垂直に分割するとき,健常者の方が統合失調症患者より有意に高い割合で対称に分割したことが示された(χ2(1)=4.06, p<.05)。次に,眼球運動の指標について3要因(2群×2分割方向×7図形)の分散分析を実施した。その結果,統合失調症患者の方が有意に注視時間が長い傾向が認められた(F(1,48)=2.90, p<.10)。これらの結果は,統合失調症患者の注視傾向や,課題の形式等を反映したものと考えられた。

- 著者

- 内田 知宏 Tomohiro Uchida

- 雑誌

- 尚絅学院大学紀要 = Bulletin of Shokei Gakuin University (ISSN:2433507X)

- 巻号頁・発行日

- no.82, pp.45-52, 2021-12-23

本研究では、全国の高校に郵送調査を実施し、養護教諭におけるメンタルヘルスリテラシー(以下、MHL)の実態について明らかにすることを試みた。思春期・青年期を好発期とする代表的な精神疾患として、統合失調症とうつ病を取り上げ、ヴィネットの症状から問題をどう捉えるのかを検討した。2012年11月から12月までの間に全国の公立、および私立の高等学校から無作為に抽出した1000校に対して郵送法による質問紙調査を実施した結果、349校(回収率34.9%)から返送を得た。対象者には、うつ病または統合失調症の精神疾患のヴィネット(模擬症例)をランダムに1つ提示し、ヴィネットの状態について3件法(1.病名はつくと思う、2.病名はつかないと思う、3.わからない)で尋ねた。さらに、「1.病名はつくと思う」を選択した者には自由記述にて病名の回答を求めた。ヴィネットに対して、病名がつくと回答した養護教諭はうつ病で127名(73.0%)、統合失調症で151名(86.3%)であった。さらに、ヴィネットから病名を特定できていた養護教諭はうつ病で98名(56.3%)、統合失調症で118名(67.4%)であった。養護教諭のうつ病および統合失調症のヴィネットに対する正答率は一般住民よりは高く、日々の業務の中で生徒の心身の健康問題に対応してきた表れとも考えられた。養護教諭は教育現場において、児童・生徒の精神的な不調を早期に発見し、適切な精神保健福祉領域の専門機関につなぐ重要な位置にあるため、思春期・青年期に多発する精神疾患に関する知識や精神的な不調への対応方法を習得しておく必要があるといえる。

1 0 0 0 中世初期の「謀叛」と平治の乱

1 0 0 0 OA 日本における香水の歴史―渡来から輸入、そして国産化へ―

- 著者

- 高柳 美香

- 出版者

- 名古屋外国語大学

- 雑誌

- 名古屋外国語大学論集 = Bulletin of Nagoya University of Foreign Studies (ISSN:24334332)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.99-116, 2019-02

1 0 0 0 OA Role of mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of cisplatin-induced myotube atrophy

- 著者

- Chinami Matsumoto Hitomi Sekine Miwa Nahata Sachiko Mogami Katsuya Ohbuchi Naoki Fujitsuka Hiroshi Takeda

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- pp.b22-00171, (Released:2022-04-08)

- 参考文献数

- 68

- 被引用文献数

- 7

Muscle atrophy is commonly observed during cisplatin chemotherapy, leading to a reduced quality of life in cancer patients. Reduced skeletal muscle mass caused by cisplatin treatment results from the activation of ubiquitin ligases–Atrogin-1 and MuRF1, but the precise mechanisms are poorly understood. In this study, we investigated the possible involvement of mitochondrial dysfunction, including reactive oxygen species (ROS) generation and ATP production, in cisplatin-induced muscle atrophy. Skeletal C2C12 myotubes were treated with cisplatin, and gene and protein expression were evaluated. Mitochondrial mass, membrane potential, and ROS levels were measured using fluorescent dyes. Mitochondrial respiratory function, ATP production rates, and glycolytic capacity were also analyzed using an extracellular flux analyzer. Metabolomic analyses were performed using gas chromatography-tandem mass spectrometry. Cisplatin treatment reduced myosin heavy chain expression by activating the ubiquitin-proteasome system. Increased ROS production was observed after cisplatin treatment, followed by significant changes in apoptosis-related gene expression and decrease in mitochondrial mass, membrane potential, respiration, and ATP production. Glycolytic capacity and TCA cycle metabolite levels were reduced with cisplatin treatment. Mitochondria-targeted antioxidant mitoquinone mesylate prevented up-regulation of Atrogin-1 gene expression and restored myosin heavy chain levels, accompanied by a decrease in ROS generation, but not mitochondrial ATP production. We concluded that cisplatin-induced myotube atrophy was associated with mitochondrial dysfunction. Reducing ROS generation, rather than promoting ATP production, could be a useful therapeutic strategy for preventing cisplatin-induced muscle atrophy.

1 0 0 0 OA ヒト組織におけるヒスタミンH4受容体発現と臨床的意義

- 著者

- 山浦 克典 鈴木 昌彦 並木 隆雄 上野 光一

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.135, no.6, pp.235-239, 2010 (Released:2010-06-11)

- 参考文献数

- 59

- 被引用文献数

- 1 1

2000年に新規同定されたヒスタミンH4受容体は,主に免疫系細胞に発現し免疫反応への関与が示唆されている.我々は関節リウマチ患者の関節滑膜に着目し,マクロファージ様および線維芽細胞様滑膜細胞いずれにもH4受容体が発現していることを確認した.次に,表皮および真皮のH4受容体発現を検討し,表皮においてはケラチノサイトが分化に伴いH4受容体の発現を増強することを,また真皮においては真皮線維芽細胞にH4受容体が発現することを確認した.さらに,皮膚に発現するH4受容体の役割として掻痒反応への関与が示唆されているため,サブスタンスPによるマウス掻痒反応において,H4受容体遮断薬が抗掻痒作用を示すことを確認した.サブスタンスPにより誘発する掻痒反応では,マスト細胞の関与は小さいこと,ケラチノサイトが反応に重要な役割を果たすとされることから,ケラチノサイトに発現するH4受容体を介する掻痒反応機構の存在が示唆された.

1 0 0 0 OA 若年者アスリートにおける外側半月板縫合術の治療成績

- 著者

- 松田 匡弘 王寺 享弘 徳永 真巳 松田 秀策 井浦 国生 富永 冬樹

- 出版者

- 西日本整形・災害外科学会

- 雑誌

- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.4, pp.657-662, 2021-09-25 (Released:2021-11-12)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

【はじめに】今回,若年者アスリートにおける外側半月板損傷に対する縫合術の成績を報告する.【対象と方法】2012年から2018年4月まで17例であった.男性14例,女性3例で,平均19.2歳(14-35歳)で,経過観察期間は平均21.6か月であった.断裂形式は縦断裂が11例,横あるいは斜断裂が6例であった.再断裂率とスポーツ復帰率,術後臨床成績と画像所見を調査した.【結果】再断裂なしが14例(82%),ありが3例(18%)であった.再断裂なし群は,Tegner scoreは術後平均6.8点,Lysholm scoreは術後平均97.4点であった.再断裂ありの3例は部分切除後にスポーツ復帰した.【考察とまとめ】臨床成績良好であったが再断裂例も認めた.今後も強固な縫合や慎重な後療法の検討が必要と考えた.

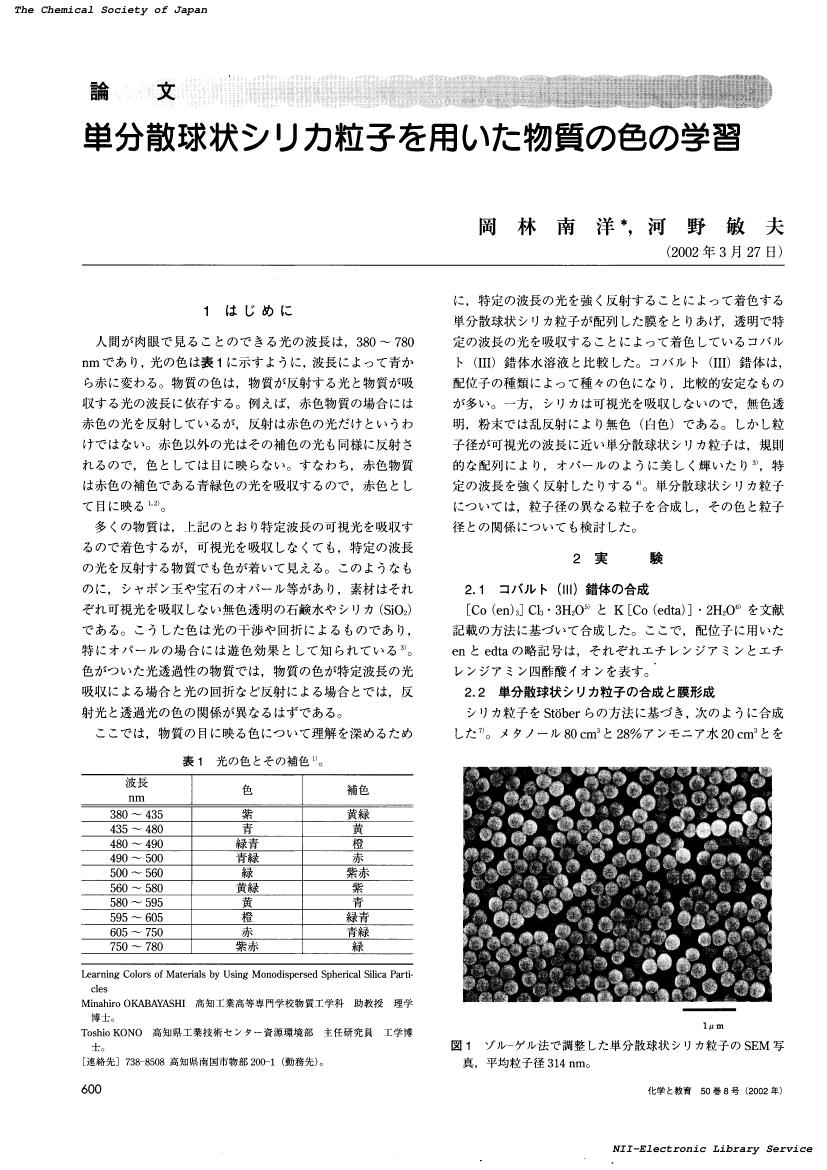

1 0 0 0 OA 単分散球状シリカ粒子を用いた物質の色の学習

- 著者

- 岡林 南洋 河野 敏夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.8, pp.600-603, 2002-08-20 (Released:2017-07-11)

- 参考文献数

- 11

- 著者

- 新澤 麗 難波 聡 仲神 宏子 三木 明徳 岡垣 竜吾 板倉 敦夫 石原 理

- 出版者

- 一般社団法人 日本女性心身医学会

- 雑誌

- 女性心身医学 (ISSN:13452894)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.75, 2010-07-15 (Released:2017-01-26)

- 著者

- SAFFEN DAVID

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 一般研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 1991

本研究でわれわれは、PC12細胞の亜株であり神経成長因子(NGF)によりすばやく分化するPC12D細胞を用いて、神経成長因子(NGF)やムスカリン受容体アゴニストであるカルバコールとオキソトレモリンの刺激によって、zif268のmRNAが迅速に発現することを明らかにした。PKCをダウンレギュレートするホルボールジアセテート(PDA)を刺激の一日前に作用させると、ムスカリン受容体のアゴニストによるzif268の発現が完全に抑えられた。一方でNGFによる発現は、同じ処理により部分的にしか抑えられなかった。またNGFによる発現の誘導は、蛋白キナーゼの阻害剤であるK252a(100nM)やスタウロスポリン(10nM)によって阻害された。この結果により、NGFによる発現誘導にはチロシンキナーゼであるp140-trkA NGF受容体の活性化が必須であることが示唆された。カルバコールやオキソトレモリンによる発現の誘導には、細胞外カルシウムの流入が必要であり、これはLタイプのカルシウムチャネルの阻害剤であるニフェジピンにより阻害されないチャネルを介していることがわかった。以上の結果から、NGFとムスカリンアゴニストのzif268発現誘導は、少なくとも部分的には独立した経路を介していることが示唆された。われわれはまた、zif268のDNA結合部位を、マルトース結合蛋白との融合ペプチドとして大腸菌で発現させた。この蛋白はアフィニティークロマトグラフィーで回収でき、zif268の認識するDNAの配列に特異的かつ高親和性に結合した。今後この融合蛋白を用いて、転写因子zif268によって制御されている遺伝子を同定する予定である。

- 著者

- 東洋大学PPP研究センター

- 出版者

- 東洋大学

- 雑誌

- 東洋大学PPP研究センター紀要 (ISSN:21895457)

- 巻号頁・発行日

- no.6, 2016-03-31