1 0 0 0 OA 桐の花 : 抒情詩集

1 0 0 0 OA IoT製品におけるダークパターン混入リスク抽出手法の研究

- 著者

- 榊原 直樹 増田 藍 井口 匠 築地新 建太 田中 伸之輔 丸山 幸伸

- 出版者

- ヒューマンインタフェース学会

- 雑誌

- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.363-372, 2023-11-25 (Released:2023-11-25)

- 参考文献数

- 10

Dark patterns are designs that intentionally lead website users toward choices that are detrimental to their best interests. In recent years, the use of dark patterns on websites has grown, becoming a global issue. While typical dark patterns on websites are well-known, those associated with IoT devices remain less understood. In this study, we conducted two workshops to explore dark patterns in IoT products and identify associated risks. In the first workshop, we created a matrix to categorize existing dark patterns in IoT devices and conceptualize new approaches. In the second workshop, we developed a customer journey map to scrutinize dark patterns from the customer's point of view. Subsequently, we evaluated the effectiveness and limitations of our research methodology for identifying these risks. Our findings suggest that using a customer journey map provides several advantages over traditional methods based on existing classifications: it allows for contextual understanding of the product or service, enables a comprehensive examination of the entire process, and encourages consideration from the user's perspective.

- 著者

- 下村 祥一 大熊 武司

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.621, pp.119-126, 2007-11-30 (Released:2017-02-25)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

It has been important to evaluate building's structural performance to wind action as much as earthquake. The aims of this study are to understand elasto-plastic wind response characteristics and propose elasto-plastic wind response analysis methods of detached timber-frameworked buildings. In this paper, at first, an analytical model of the building is shown, then wind force characteristics acting on small-scale and low-rise buildings and their simulation method are discussed. Next, pseudo-dynamic tests are carried out to timber-frameworked shear walls, then wind response characteristics obtained from the tests are described. Finally, analyses using the restoring force characteristics models that has been proposed by the authors are conducted and validities are considered by comparison with results of the pseudo-dynamic test.

- 著者

- 下村 祥一 大熊 武司

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.607, pp.133-140, 2006-09-30 (Released:2017-02-17)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 1

In this paper, two kinds of statically cyclic loading experiments are carried out in order to obtain the restoring force characteristics of timber framed shear walls for evaluation of wind resistance performance. The cyclic loading programs are made in consideration of features of wind forces. One of loading programs is carried out under displace control state and the other is carried out under load control state. The restoring force characteristics obtained from those experiments are modeled for response analyses. Although the basic idea of modeling is based on the combination of a normal bilinear model and a slip model, the reduction of stiffness and energy absorption ability, or shift of displacement are also taken into consideration.

1 0 0 0 OA 冷え性と自律神経

- 著者

- 新藤 和雅

- 出版者

- Japan Society of Neurovegetative Research

- 雑誌

- 自律神経 (ISSN:02889250)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.71-75, 2023 (Released:2023-06-23)

- 参考文献数

- 27

冷え性とは,特別な基礎疾患がないにも関わらず,身体が冷え易く冷感過敏の状態を表現する用語である.健常者における冷え性のある人の頻度は,女性で約60%,男性では約20%とされており,男女差が大きい.冷え性のある人の身体的特徴は,体重が少なく,body mass indexも低下し,身体活動が少ないことが指摘されている.冷え性の病態は,心拍数,R-R間隔変動の周波数分析や皮膚血流量の測定結果から,冷え性のない人に比べて交感神経機能が亢進し,皮膚血流量が低下しているとされている.若年者では,寒冷刺激による皮膚交感神経活動の増加反応に過敏性があるとされており,皮膚血流量減少への関与が推測される.

1 0 0 0 OA 余震や繰り返し加力に対する劣化を抑制した壁を組み込んだ木造住宅の振動台実験

- 著者

- 峯村 廣紀 五十田 博 服部 学

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.698, pp.491-498, 2014-04-30 (Released:2014-07-15)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 4 6

One of key issues of recent seismic structural design for buildings is the safety performance against long duration earthquake, repeated earthquake and severe earthquake after main shock. It may be difficult for conventional shear walls of wood house such as bracing and plywood shear wall to survive during their earthquake.In this study, shear wall with high stiffness rubber was proposed to prevent the degradation of seismic performance during repeated earthquakes and shear wall test and shaking table test were conducted in comparison with plywood conventional shear wall. Following results were obtained:1 In shear wall test, it was found that no degradation occurred in proposed shear wall in the range of 1/30rad.2 In shaking table test, the specimen without proposed shear wall was damaged in three times severe earthquakes, while the specimen with it was survived in five times severe earthquakes.

1 0 0 0 OA 日本語語頭有声閉鎖音のVOTに関する全国的分布パタン

- 著者

- 高田 三枝子

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.4, pp.48-62, 2008-10-01 (Released:2017-07-28)

- 被引用文献数

- 1

本研究では日本語の語頭の有声閉鎖音/b,d,g/のVOT(Voice Onset Time)について,全国的に収集された音声資料を分析し,この音響的特徴の全国的な地理的,世代的分布パタンを明らかにするものである。分析の結果,祖父母世代の地理的分布から,北関東を移行地帯として間に挟み,大きく東北と関東以西という東西対立型の分布が見られることを指摘し,さらに関東以西の地域では近畿を中心とした周圏分布が見られることを提案した。すなわち古くは,東北は語頭有声閉鎖音のVOTがプラスの値となる音声すなわち半有声音として発音される地域,関東以西は逆にVOTがマイナスの値となる音声すなわち完全有声音として発音される地域として明確な地域差があったといえる。しかし同時に,世代的分布からこの地理的分布パタンが現在消えつつあることも指摘した。完全有声音が発音されていた地域では,現在全域的にVOTがより大きい値(プラス寄り)の音声に変わりつつあると言える。すなわち日本語の語頭有声閉鎖音は全国的に半有声音に統一される方向の音声変化の過程にあると考えられる。

- 著者

- 鈴木 雄大 山岸 真澄

- 出版者

- The Japanese Society for Horticultural Science

- 雑誌

- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.3, pp.224-231, 2016 (Released:2016-07-23)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 14 16

日本で主に生産されている食用ユリはコオニユリ(Lilium leichtlinii, 2n = 2x = 24)であるが,ウイルス病やボトリチス病が問題となっている.三倍体オニユリ(L. lancifolium, 2n = 3x = 36)の鱗茎も食用に利用できる.後者は道端や農地の周辺で野生化していることより日本の気候に適応していると考えられ,食用ユリの遺伝資源として重要である.しかしオニユリは葉腋にムカゴを発生させるため(ムカゴは鱗茎と栄養を競合し,鱗茎の肥大を妨げる),経済栽培には用いられていない.種間交雑は遺伝的な多様性を増加させるので観賞用ユリの品種育成には積極的に用いられているが,食用ユリの育種にはあまり使われていない.本研究では三倍体オニユリとコオニユリを交雑し,その F1 の形質を調査した.結果,得られた F1 はすべて,染色体数 26 本から 34 本の異数体であった.ムカゴ発生能力は F1 集団で連続分布し,量的形質として認められた.F1 57 個体のうち 49 個体(86%)でムカゴが発生しなかった.このことはこの交雑組み合わせから,ムカゴをつけない異数体が得られることを示している.葯の形態に異常が認められる個体が分離した.また F1 における花粉の発芽率は20% を超えるものはなく,85% の個体で発芽しなかった.しかし,食用ユリの収穫対象は鱗茎なので,花器官の形態異常や低い花粉稔性は食用ユリにおいては大きな問題にはならないと考えた.以上の結果より三倍体オニユリとコオニユリの種間雑種によってすぐれた食用ユリ品種を育成できる可能性が示された.

- 著者

- 石黒 澄衛

- 出版者

- 名古屋大学

- 雑誌

- 新学術領域研究(研究領域提案型)

- 巻号頁・発行日

- 2021-04-01

花粉の表面はエキシンと呼ばれる殻で覆われている。エキシンは樹脂でできた軽くてフレキシブルな構造物で、雄性配偶体である花粉を保護するのに役立っている。植物の種類ごとに形が決まっていることからエキシンの構造は遺伝子によって規定されていることがわかるが、遺伝子が形を決めるしくみはまだ十分に理解されていない。本研究では、微細で普通の顕微鏡では見ることができないエキシンの形成の初期過程を特殊な方法でイメージングするとともに、形の決定に関与する分子を洗い出し、どのような分子が相互作用しながらエキシンの形を作っていくのかを明らかにする。

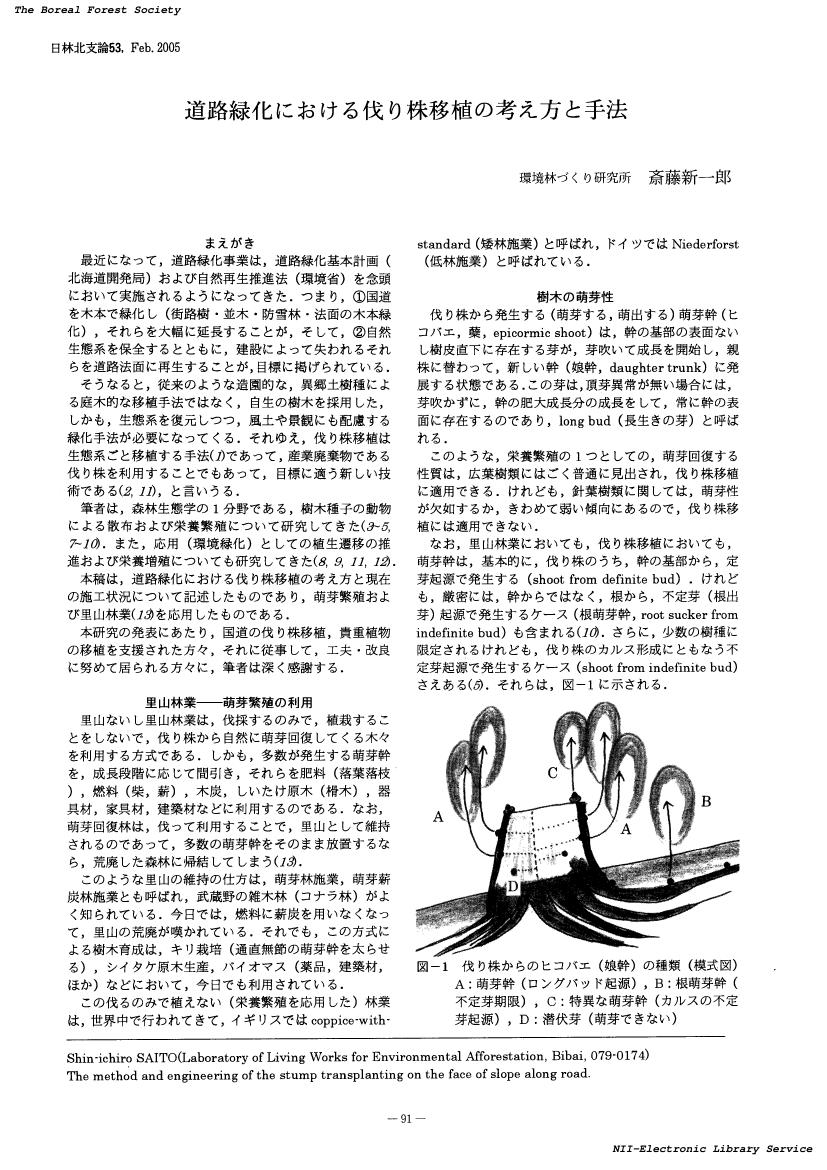

1 0 0 0 OA 道路緑化における伐り株移植の考え方と手法(会員研究発表論文)

- 著者

- 斎藤 新一郎

- 出版者

- 北方森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会北海道支部論文集 (ISSN:18827039)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, pp.91-94, 2005-02-01 (Released:2018-04-04)

1 0 0 0 バルカンの亡霊たち

- 著者

- ロバートD.カプラン著 宮島直機 門田美鈴共訳

- 出版者

- NTT出版

- 巻号頁・発行日

- 1996

本研究の目的は、剣道7段は、なぜ剣道8段の動きの情報を全く入手(入力)できないのかという事象を解明することである。剣道8段は、7段相手に全く情報を発しないで動作を発現しているのか、あるいは、7段は8段の発現している動作を入力できる技能がないのか、という問題を解決することを意図している。2021年度は当初計画していた運動生理学とバイオメカニクスに基づく実験ができなかった。それで、これまでに積み重ねてきた武道学的な視点に基づく自己点検について再検討した。前年度までは、2019年度報告に示した総数53項目(生理学1、運動学35、心理学2、戦術4、剣道学11)について自己点検と自己評価そして省察を行ったところ、ほぼ確定した。本年度はこれらの自己点検が部分練習の学習サイクルとなった結果、全体練習ができていないという仮説を設定した。従って、一旦自己点検の項目から離れて、武道学や剣道で用いられる「自然体」という考えで本研究課題を探求することを意図した。剣道で用いられる「自然体」の概念は、明確にされていない。ゲシュタルト心理学は「人間の精神を、部分や要素の集合ではなく、全体性や構造に重点を置いて捉える」と説明している。「全体性の考察に力学の概念を取り入れた」概念は、自然体という用語で武道の技能を表現することと類似していると考察した。自然体で打突する剣道の技能は「53の項目を念頭に置きながら打突する」技能とは概念的に乖離していると考察した。なお、剣道で問う「中心線」についてはバイオメカニクス的な実験研究が必要であり、次年度の課題とすることとした。

- 著者

- 和田 一郎 森本 信也

- 出版者

- 一般社団法人 日本理科教育学会

- 雑誌

- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.117-127, 2010-07-07 (Released:2021-06-30)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 11

子どもは理科学習において,認識の源泉といえる様々な様態の表象(活動的表象→映像的表象→記号的表象)を有機的に関連付けることによって科学概念を構築している。この際,子どもはこれらの表象を複合的に操作し,相互変換を繰り返しながら事象を把握する表象の変換過程の確立を要求される。このため,そうした学習過程を確立するための教授論的展開に関する検討が強く要請されることになる。そこで本研究では,子どもの表象の高度化を志向した具体的な教授論の構想と授業実践による検証を施すことを主な目的とした。教授論の構想にあたり,筆者らは表象の変換過程において,子どもに内在する表象内容の視詑化の直要性に着目した。これに関わり,まずCheng.M (2008) らが提起する化学の学習における表象の視覚化原理に基づき.表象に関わる視覚化の諸要素.すなわち動作過程,変換過程,分類過程.分析過程.精緻化過程の5つを同定した。その上で,これら5つの視覚化要素を踏まえた教授論的視点を構築し,高校化学(単元:化学反応と熱)を事例に授業実践を施し,子どもの科学概念構築に関わる表象の変換過程の分析を通じて,その視点の有用性を検証した。結果として,子どもの表象内容を教師が適切に視覚化し,デイジタル化を施すことによって,子どもの様々な形式やレベルの表象の結合および表象の相互変換が円滑なものになることが明らかとなった。

1 0 0 0 OA ケーススタディ「大和銀行事件」

- 著者

- 井上 泉

- 出版者

- 日本経営倫理学会

- 雑誌

- 日本経営倫理学会誌 (ISSN:13436627)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.135-144, 1998-03-31 (Released:2017-07-28)

On September 26 1995,the Daiwa Bank announced a trading loss exceeding one billion dollars at its branch in New York from 1983 to 1995. However,US further investigation revealed that Daiwa's highest officials themselves committe d crimes as they attempted to cover up the loss and decieve US authorities. As a result of such an uncredible misconducts, Daiwa was expelled from US financial market by the order of the Federal Reserve. Why did the Daiwa"s management chose a wrong way? The Daiwa's disaster is a good lesson for business ethics case study to examine which management decision was most favorable and appropriate.

1 0 0 0 OA 小児救急搬送における病院前処置の現状

- 著者

- 浦田 晋 六車 崇 野坂 宜之 辻 聡

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.558-565, 2014-08-31 (Released:2015-01-24)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

背景および目的:小児傷病者に対する病院前救護の応急処置実施状況の報告は少なく,現状を振り返り,課題を提示する。方法:2011年5月〜2012年12月に成育医療研究センター救急外来で応需した救急車搬送のうち,高エネルギー外傷(19例),頭部外傷(50例),痙攣(236例),アナフィラキシー(37例)で入院となった15歳未満の症例について後方視的検討を行った。結果:頭部外傷の処置施行率は,酸素投与/頸椎/全脊柱固定が38/38/30%と他の傷病に比べ低く,特に0〜4歳で顕著であり,処置指示率も低かった。処置の指示/施行率は外傷重症度と関連なく低い傾向であった。考察:応急処置の指示/施行率が低い要因として,小児ゆえの観察・処置の困難さ,救急隊の処置経験不足,統一した処置基準がない,医師による指示の不十分などが推定される。救急隊の資機材整備の状況把握とともに,救急隊への教育,統一した処置基準の策定,オンラインメディカルコントロールの整備が必要である。

1 0 0 0 OA 蘭印を繞る國際石油戦 昭和玉5年10月19日, 第177同例會講演

- 著者

- 西田 卯八

- 出版者

- 一般社団法人 日本エネルギー学会

- 雑誌

- 燃料協会誌 (ISSN:03693775)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.10, pp.919-928, 1940-10-20 (Released:2010-06-28)

1 0 0 0 OA 科学の専門分野に関する考察

- 著者

- 川山 竜二

- 出版者

- The Kantoh Sociological Society

- 雑誌

- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.25, pp.37-48, 2012-09-10 (Released:2015-06-12)

- 参考文献数

- 24

This paper considers differentiated scientific disciplines using the concept of functional differentiation. According to social systems theory, society has evolved to a state in which it consists of a variety of large communication systems that can be identified by the functions they perform. The goal of this paper is to show that science is structured in the same way. Modern science is characterized by functional differentiation.

1 0 0 0 OA 男性ホルモンと心理尺度との関連

- 著者

- 廣川 空美 谷口 敏代

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第70回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2PM029, 2006-11-03 (Released:2018-07-03)

1 0 0 0 OA 東京都南多摩地域における疥癬症に感染したタヌキの活動時間

- 著者

- 佐々木 翔哉 大澤 剛士

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.275, 2022-10-25 (Released:2023-01-01)

- 参考文献数

- 40

タヌキ Nyctereutes procyonoidesは、東アジア地域に分布する食肉目イヌ科の中型哺乳類である。タヌキは人間の生活圏の近くにも生息し、農業被害や衛生上の問題等の様々な問題を引き起こすことがある。近年では、日本の様々な地域のタヌキ個体群において、疥癬症が流行している。ヒゼンダニ類が寄生することによって生じる疥癬症は、宿主の健康状態を悪化させ、活動や生態等に様々な影響を与える。疥癬症が引き起こす影響の 1つとして、夜行性の野生動物が昼間に活動するようになることが知られているが、タヌキにおけるその定量的な報告はほとんどみられない。タヌキの疥癬症を引き起こすイヌセンコウヒゼンダニはヒトやネコにほとんど寄生しないとされるが、感染したタヌキの活動が昼間に行われることで、昼に屋外に出されることが多いイヌにイヌセンコウヒゼンダニが感染する可能性が高まるほか、タヌキが持つ他の人獣共通感染症やダニ類などの寄生生物とヒトとの接触機会が増加する可能性がある。そこで本報告は、疥癬症に感染したタヌキが生息する東京都西部の 4つの都市公園において、約 1年間のカメラトラップ調査を行い、疥癬症に感染しているタヌキと健常なタヌキの活動時間を定量的に比較した。その結果、疥癬個体は健常個体よりも高率で昼間に活動していることが示された。この結果は、疥癬症が実際にタヌキの昼間の活動を引き起こしていることを示唆するものである。