1 0 0 0 OA The definition of a mineral

- 著者

- Ernest H. NICKEL

- 出版者

- Japan Association of Mineralogical Sciences

- 雑誌

- Mineralogical Journal (ISSN:05442540)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.7, pp.346-349, 1995 (Released:2007-03-31)

- 被引用文献数

- 5 6

1 0 0 0 OA 青色発光ダイオードの実現とノーベル賞 —窒化ガリウム単結晶の成長が鍵—

- 著者

- 竹田 美和

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.8, pp.362-367, 2019-08-20 (Released:2020-08-01)

- 参考文献数

- 11

非常に明るい白色光源は,青色発光ダイオード(青色LED)の青色光とそれによって励起された蛍光体の黄色光の合成による。青色LEDは窒化ガリウム(GaN)を主成分とする単結晶で作られているが,このGaNの高品質結晶の成長は困難を極めた。最大の問題は,サファイアを基板として用いざるを得なかったことである。サファイアとGaNは結晶形が同じで1000 °Cの高温でもアンモニアや水素雰囲気といった過酷な条件に耐えられる。しかし,両者の格子定数は大きく異なり,凹凸の激しい多結晶しかできなかった。これを解決したのが,窒化アルミニウム(AlN)低温緩衝層の導入であった。この上のGaNは初期には微結晶であるが,成長とともに隙間を埋めていき,全面を覆う平坦で方位の揃った単結晶となる。これが後に続くpn接合や青色LEDの始まりである。

1 0 0 0 OA 除草剤解説

- 出版者

- 日本雑草学会

- 雑誌

- 雑草研究 (ISSN:0372798X)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.47-59, 1993-05-28 (Released:2009-12-17)

1 0 0 0 OA Ⅲ.放射線疫学調査結果

- 著者

- 岩井 敏 熊澤 蕃 仙波 毅 石田 健二 高木 俊治

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.12, pp.751-755, 2016 (Released:2020-02-19)

- 参考文献数

- 10

疫学とは地域や集団を調査し,健康影響原因と考えられる要因と健康影響発生との関連性の強弱を統計的に調査・解析する学問であり,「コホート」とは,疫学調査の対象として一定期間にわたって追跡調査される人の集団のことである。本稿では,低線量および中線量の慢性被ばくであるテチャ川流域住民疫学コホート(TRC)の固形がんと白血病の罹患率と死亡率の疫学調査結果の最新データに基づいて解説し,原爆被ばくコホートおよび高自然放射線地域のコホートデータとの比較についても解説する。

1 0 0 0 OA 日本建築学会「構造材料の耐火性ガイドブック2017」(第3版)について

- 著者

- 梅本 宗宏 森田 武 梶田 秀幸 平島 岳夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.10, pp.869-873, 2017 (Released:2018-10-01)

- 参考文献数

- 2

日本建築学会では,各種構造材料の火災時を想定した高温性状に関する情報を体系的に整理・取りまとめた「構造材料の耐火性ガイドブック 2017」(第3版)を2017年2月に刊行した。本ガイドブックでは,建築で用いられる構造材料を,コンクリート材料・鋼材・木質系材料・アルミニウム合金および新材料(FRP,ガラス,膜材料等)の5つに大分類し,火災時および火災後を想定した材料の高温性状に関する文献調査ならびに系統的な整理を行っている。本稿は,本ガイドブックの概要を報告する。

- 著者

- 渡邉 晶

- 出版者

- 公益財団法人 竹中大工道具館

- 雑誌

- 竹中大工道具館研究紀要 (ISSN:09153685)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.1-66, 2001 (Released:2022-01-31)

- 参考文献数

- 120

弥生・古墳時代の遺跡から出土した建築部材と鉄製道具を調査した結果、次のように要約できる。 (1) わが国の主要建築用材の中で、弥生・古墳時代に多く利用されていたのは、スギ・ヒノキ・クリなどであった。 (2) 木を材料とする建築を構成する部材は、樹種の特徴に応じて、適材適所に使われていた。 (3) 弥生・古墳時代の建築部材接合の加工技術は、縄文時代の技術を継承したものと推定される。 (4) 弥生・古墳時代において伐木、製材、部材加工の各段階で使用される道具編成は、縄文時代の編成を継承したものと考えられる。 (5) 弥生時代の鉄製斧は切断用縦斧と横斧に、古墳時代の鉄製斧は切断用縦斧・切削用縦斧・横斧に、それぞれ機能分化していたと推定される。 (6) 弥生・古墳時代の鉄製鑿は、斧身を利用した大型鑿、荒加工用の鑿、仕上切削用の鑿に機能分化していたと考えられる。 (7) 弥生・古墳時代の建築用主要道具の編成は、鉄製斧と鉄製鑿であったと推定される。

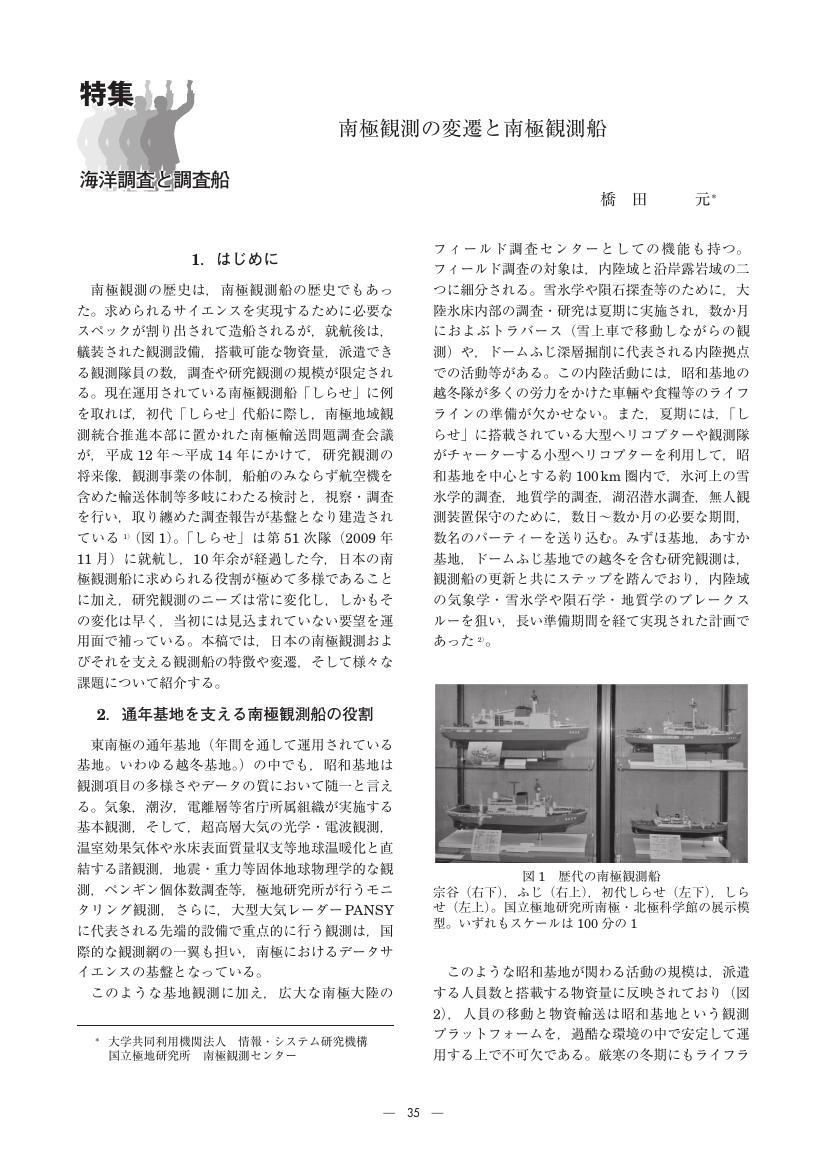

1 0 0 0 OA 南極観測の変遷と南極観測船

- 著者

- 橋田 元

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 日本船舶海洋工学会誌 KANRIN(咸臨) (ISSN:18803725)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, pp.35-38, 2022-03-10 (Released:2023-04-05)

- 参考文献数

- 11

1 0 0 0 OA 廃棄結晶シリコン太陽電池から作製した高機能シリコンナノ粒子

- 著者

- 加藤 慎也 曽我 哲夫 宇佐美 徳隆 土居 大亮 黒川 康良

- 出版者

- 日本太陽光発電学会

- 雑誌

- 「次世代の太陽光発電システム」シンポジウム(日本太陽光発電学会学術講演会)予稿集 第20回「次世代の太陽光発電システム」シンポジウム(第3回日本太陽光発電学会学術講演会)(2023年) (ISSN:24366498)

- 巻号頁・発行日

- pp.95, 2023-06-23 (Released:2023-08-23)

- 参考文献数

- 3

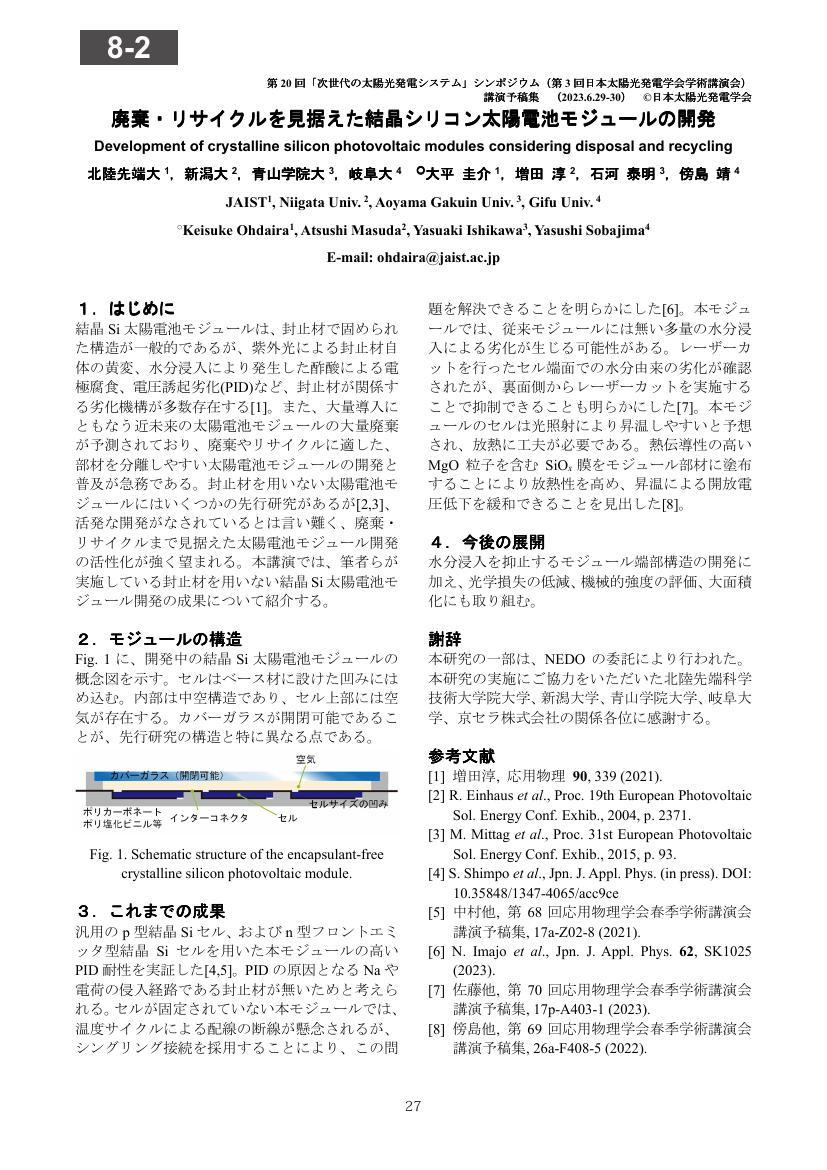

1 0 0 0 OA 廃棄・リサイクルを見据えた結晶シリコン太陽電池モジュールの開発

- 著者

- 大平 圭介 増田 淳 石河 泰明 傍島 靖

- 出版者

- 日本太陽光発電学会

- 雑誌

- 「次世代の太陽光発電システム」シンポジウム(日本太陽光発電学会学術講演会)予稿集 第20回「次世代の太陽光発電システム」シンポジウム(第3回日本太陽光発電学会学術講演会)(2023年) (ISSN:24366498)

- 巻号頁・発行日

- pp.27, 2023-06-23 (Released:2023-08-23)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA アルコール性肝疾患における血清および肝フェリチンの動態に関する研究

- 著者

- 杉山 明

- 出版者

- Okayama Medical Association

- 雑誌

- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.3-4, pp.251-260, 1987-04-30 (Released:2009-03-30)

- 参考文献数

- 20

The kinetics of serum ferritin were studied in 42 male patients with alcoholic liver diseases (17 with alcoholic fibrosis, 10 with alcoholic hepatitis and 15 with alcoholic cirrhosis). In addition, the chromatic reaction of biopsied liver tissue to ferritin staining (PAP method) was examined and compared with serum ferritin levels and the iron-staining data. Serum ferritin levels in patients with alcoholic liver diseases, determined immediately after abstinence, were significantly higher than those in normal controls, although no significant difference was noted in serum ferritin among the different disease types. The serum ferritin levels decreased exponentialy after abstinence regardless of the disease type. There were positive correlations between serum ferritin and the intensity of hepatic hemosiderin and between the intensity of hepatic hemosiderin and hepatic ferritin. These correlations indicate that the ferritin level changes according to the amount of hepatic iron stores. These results indicate that hyperferritinemia of patients with alcoholic liver diseases reflects an increase in hepatic iron stores and that the escape of hepatic ferritin due to hepatocellular damage and the reduced clearance of serum ferritin are also related to hyperferritinemia.

1 0 0 0 OA アクターネットワーク理論の「人工主体」研究への適用 : 画像生成AIの分析を例に

- 著者

- 池原 優斗

- 出版者

- 日本科学哲学会

- 雑誌

- 新進研究者 Research Notes

- 巻号頁・発行日

- vol.6, 2023

This research proposes Actor-Network Theory (ANT) as a methodology for organizing and analyzing problems involving "artificial agents," which are artifacts that induce humans to experience them as a certain kind of agent, such as AI and robots. ANT makes it possible to handle the boundaries of the categories of human, “artificial agent” and “other artifacts” in a dynamic and flexible way. This enables effective organization and analysis of problems involving “artificial agents.” After presenting an overview and discussion of ANT, this paper will present how ANT can be used concretely to describe and analyze problems involving "artificial agents" through an analysis that applies ANT to the problem of AI image generators.

1 0 0 0 OA 長岡平野における地下水温の形成機構

- 著者

- 谷口 真人

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.11, pp.725-738, 1987-11-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 18 16

新潟県長岡平野における地下水温の形成機構を解明するために,地下水温の時空間分布の観測と熱移流を考慮:した数値解析を行なった.その結果,地下水温鉛直分布の季節変化パターンは特徴的な4つのタイプに分類され,その分布域も地域的な特徴を持つことが明らかになった.また,地下水流動による熱移流を考慮した数値解析により,これらの地域的差異が,地下水の涵養・流出・移流・揚水によって生じたものであることが明らかになった。地下水流動系の涵養域および流出域に出現するタイプは,それぞれ年間を通じた0.01m/dの下向きおよび上向きのフラックスの存在により,恒温層深度が鉛直一次元の熱伝導による計算値より約5m下方および上方へ移動する.河川近傍に出現するタイプは,水平熱移流の影響を受けて全層一様に温度変化する.市街地中心部に出現するタイプは冬期の消雪用揚水により,浅層の高温な地下水が水塊状に下方へ移動することにより説明できた.

1 0 0 0 OA 官僚制とイノベーション : ルーティンの束としての組織

- 著者

- 鈴木 秀一 スズキ シュウイチ Shuichi Suzuki

- 雑誌

- 立教ビジネスレビュー = Rikkyo business review

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.62-81, 2008-06-20

1 0 0 0 OA 細胞表現型ゆらぎの適応的意義と1細胞統計

- 著者

- 若本 祐一

- 出版者

- 公益社団法人 日本顕微鏡学会

- 雑誌

- 顕微鏡 (ISSN:13490958)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.86-91, 2015-08-30 (Released:2019-09-03)

- 参考文献数

- 21

クローン細胞集団内で観察される様々な表現型のばらつきは,多くの場合,置かれた環境での増殖能や死亡率といった個々の細胞の「適応度」と相関を持つ.このとき,注目する表現型の統計的性質を集団計測から正確に見積もることは原理的に不可能となる.細胞状態変化の本来の性質と,さらにそれらの状態と適応度との相関により決定される集団の性質を同時に理解するには,1細胞レベルの動態計測が必須となる.近年このような計測を実現するマイクロ流体デバイスが開発されつつある.本稿ではまず,細胞表現型の集団内多様性が細胞の適応度差と関係する例として「パーシスタンス現象」に着目し,その1細胞解析で得られた知見を紹介する.さらに,遺伝子発現量などの表現型が適応度と相関をもつとき,集団計測で得られる統計量が細胞の性質とずれることを簡単なモデルをもとに議論し,そのような差が,実際の長期1細胞動態計測で確認されつつあることを述べる.

1 0 0 0 OA 恩師駿河敬次郎先生を偲んで 小児外科の井戸を掘り,そのidentityを求めて

- 著者

- 宮野 武

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会

- 雑誌

- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, pp.733-737, 2023-06-20 (Released:2023-06-20)

1 0 0 0 OA 多変量解析法としてのCATDAPについて

- 著者

- 小野 能文

- 出版者

- 学校法人 夙川学院 夙川学院短期大学

- 雑誌

- 夙川学院短期大学研究紀要 (ISSN:02853744)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.63-79, 1995-03-10 (Released:2020-02-03)

- 参考文献数

- 18

1 0 0 0 OA 幕末の鋳物の大砲

- 著者

- 中野 俊雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本鋳造工学会

- 雑誌

- 鋳造工学 (ISSN:13420429)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.2, pp.117-122, 2000-02-25 (Released:2014-12-18)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA ニセクロハツによる重症キノコ食中毒の1例

- 著者

- 有馬 一 手崎 貴友 太田 一志 関谷 憲晃 大矢 真 衣笠 梨絵 竹内 直子

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.357-362, 2022 (Released:2022-12-16)

- 参考文献数

- 10

毒キノコであるニセクロハツによる重症横紋筋融解症を経験した。70歳代の男性が,自分で採取したニセクロハツを摂食した。嘔吐,下痢で発症し,続いて横紋筋融解症をきたした。当院搬送時の血清クレアチンホスホキナーゼ濃度(以下CK)は38,100IU/Lであった。 人工呼吸療法,大量輸液療法と昇圧薬の持続投与で循環動態を維持しながらオンライン血液濾過透析(以下OHDF)と持続的濾過透析で有害物質の除去を試みたが,血管透過性の亢進が続き,全身の浮腫が進行した。当院入院4日目にはOHDFを中断するとショック状態になってしまうため,連続してOHDFを施行した。しかし,最大CKは203,800IU/Lに達し,血圧の維持が困難となり,摂食から160時間後に死亡に至った。 OHDFは横紋筋融解による有害物質を取り除くことができるとされる。しかし,本症例では連続したOHDFでも除去しきれなかった。

1 0 0 0 OA アルツハイマー病発症の引き金となるPAD及びシトルリン化蛋白質の人体病理学的解析

- 著者

- 半田 節子 石神 昭人

- 出版者

- 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター(東京都健康長寿医療センター研究所)

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2009

アルツハイマー病患者の脳(海馬とその周辺)では、シトルリン化蛋白質の異常な蓄積が確認された。また、プロテオーム解析によりグリア繊維酸性蛋白質(GFAP)、ビメンチンがシトルリン化されていることを同定した。さらに、アルツハイマー病の早期診断を行う臨床検査診断薬となるシトルリン化GFAPを高感度に検出するELISAシステム(酵素免疫測定法)を構築した。