- 著者

- 泉 佳菜子 相原 道子 池澤 善郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.12, pp.1629-1639, 2009-12-31 (Released:2017-02-10)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 3

【背景・目的】食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA)においてNSAIDsは症状の誘発や悪化に関与することが知られている.食物アレルギーにおけるNSAIDsの影響を検討する.【方法】1999年〜2008年におけるNSAIDsの増強効果がみられた即時型食物アレルギー患者の本邦論文報告例の臨床的解析を行った.【結果】全47例中食物摂取のみで症状が誘発されるもの5例,FDEIA33例,食物摂取にNSAIDs投与が加わって症状が誘発されるが食物摂取に運動負荷を加えても発症しないもの9例の報告がみられた.原因食物はいずれの群も小麦が最多であり,グルテン特異的IgE抗体の存在が示されたことからグルテンはNSAIDsの影響を最も受けやすい食物アレルゲンと考えられた.【結語】食物アレルギー反応による症状誘発の閾値がNSAIDsにより低下することが示唆された.FDEIAの一部は食物とNSAIDsで誘発されるが,食物とNSAIDsによる発症に運動の関与しない症例の存在が示された.

1 0 0 0 OA 昆虫の加水分解酵素

- 著者

- 阿久根 了

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.6, pp.325-330, 1969-06-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 34

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1208, pp.66-68, 2003-09-15

JR福島駅西口にあるショッピングモールの改装工事現場。油圧ショベルがバリバリと音を立て、廃材などを片づけていく。ありふれた光景だが、しばらく様子を見ていると、この工事現場には普通と少し違った点があることに気づく。 忙しく動き回るショベルのそばに、すっと横づけされるタンクローリー。運転手は車を降りると、慣れた手つきでショベルへの給油を始める。

1 0 0 0 OA 原田三朗教授 経歴および研究業績

- 雑誌

- 文化情報学 : 駿河台大学文化情報学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, 2005-12

1 0 0 0 OA ディスカッション (公開シンポジウム 女性学の挑戦--和光大学35年の経験から)

- 著者

- 道場 親信 井上 輝子 阿部 裕子

- 出版者

- 和光大学現代人間学部

- 雑誌

- 和光大学現代人間学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Human Studies (ISSN:18827292)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.254-277, 2011-03

- 著者

- 都村友紀

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告計算機アーキテクチャ(ARC)

- 巻号頁・発行日

- vol.1975, no.24(1975-ARC-018), pp.1-9, 1975-11-04

1 0 0 0 OA カカオ含量の異なるチョコレート摂取による脳波及び自律神経の変化

- 著者

- 須田 有実子 原 知世 村上 舞花 小林 三智子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 69回大会(2017)

- 巻号頁・発行日

- pp.117, 2017 (Released:2017-07-08)

【目的】カカオ含量の異なる3種類のチョコレートを摂取することにより脳波及び自律神経活動がどのように変化するかを解析することを目的とした。【方法】カカオ含量の異なるチョコレート3種類(33%、56%、70%)を試料とした。実験協力者は、パネル選別試験に合格した20~21歳の女性15名であった。脳波の測定にはミューズブレインシステム(株式会社デジタルメディック)を用い、チョコレート摂取前(安静時)、摂取中、摂取後の3時点において、各20秒間3種のチョコレートで繰り返し測定を行った。脳波が正しく検出されるように、測定間でリセットとして暗算を行った。自律神経の測定には加速度脈波測定システム アルテット(株式会社ユメディカ)を用い、安静時及び各チョコレート摂取後に各2分間測定を行った。測定間には、実験協力者にストレスを与えないように5分間の休憩を交えた。脳波と自律神経の測定時にはパソコンに映し出される車窓の映像を眺める状態とし、測定条件を一定にした。【結果】脳波は、測定不能者1名を除いた14名のデータを解析したところ、チョコレート摂取後にα波が安静時に比べて摂取後に増加した人がカカオ含量33%で5人、56%で5人、70%で4人であった。自律神経活動での測定では、15名中8名がチョコレート摂取により、LF/HF-MEMは副交感神経が優位となり、くつろいで落ち着いている状態であった。

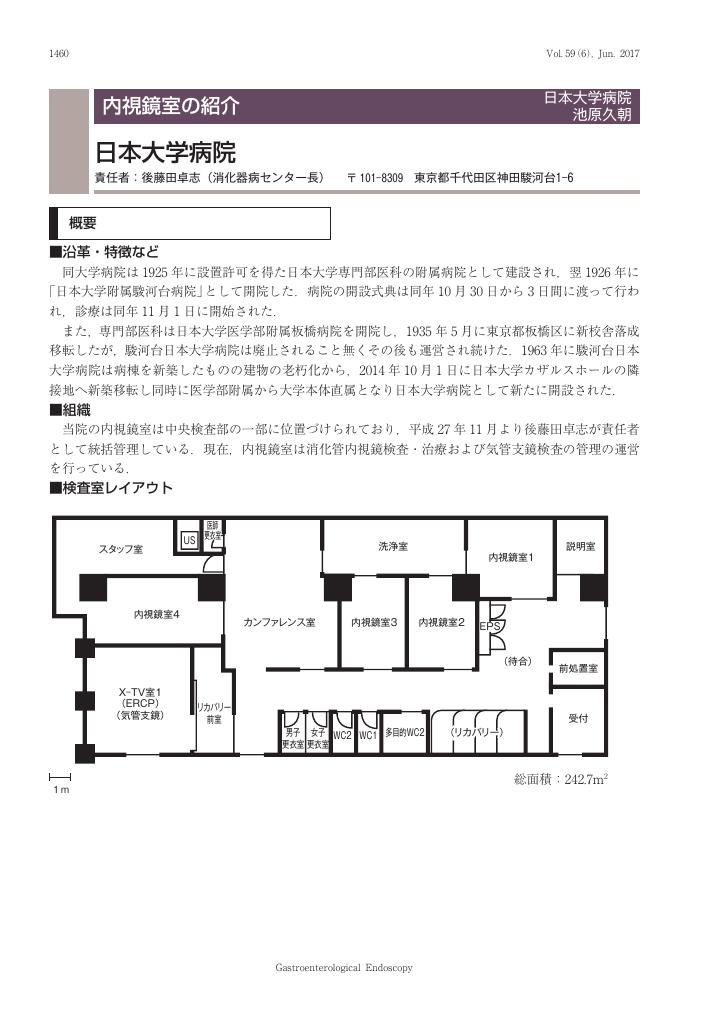

- 著者

- 池原 久朝

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.6, pp.1460-1462, 2017 (Released:2017-06-20)

1 0 0 0 OA 一般化超球面変調に関する研究

- 著者

- 嘉久和 翔 藤井 雅弘

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)

- 巻号頁・発行日

- vol.J104-B, no.7, pp.662-664, 2021-07-01

本論文では,超球面上で一般化したシンボル設計手法を提案し,数値計算実験によりその性能を評価する.提案設計では高次元ほど最小シンボル間距離を長くすることができ,8次元では通常のQPSKと比較してBER=10-7で約0.8 dBの利得を達成することが可能であることを示す.

1 0 0 0 OA 外傷学における頭部外傷の位置づけ

- 著者

- 横田 裕行

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.102-109, 2020-04-25 (Released:2020-05-18)

1 0 0 0 腹腔鏡下胆嚢摘出術への手術給付金支払

- 著者

- 植西 邦生 後藤 康一 岩佐 寧

- 出版者

- 日本保険医学会

- 雑誌

- 日本保険医学会誌 = The Journal of the Association of Life Insurance Medicine of Japan (ISSN:0301262X)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.4, pp.393-402, 2003-12-17

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2

1990年に我が国で初めて腹腔鏡による胆石の手術が実施されてから,現在では腹腔鏡による手術は胆嚢や胃などの腹部臓器のみならず,胸腔臓器や婦人科,整形外科,泌尿器科などの分野にも幅広く応用され,その実施件数は増加の一方をたどっている。それに比例して腹腔鏡下手術についての手術給付金請求も増加している。一方,我々が用いている手術給付金の支払基準は1987年改定のままであり,1992年の新手術適用ルールに従っても腹腔鏡下胆嚢摘出術に適用させるには手術給付金本来のねらいとは隔たりが大きい。最近,我々は,胆石の腹腔鏡下胆嚢摘出の手術給付金請求に接し,その給付基準を約款(特約)の手術給付倍率表のいずれに求めるかについて苦慮し,腹腔鏡下手術の発展,その手術を受ける患者数の増加という現状を受けて約款(特約)を整備すべき時期にきていると考えた。

- 著者

- 伊藤 修一

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, pp.46, 2005

_I_ はじめに 地理学における女性就業に関する研究では,一般に,郊外居住の既婚女性が家事や子どもの世話と就業の二重の役割を担うために,「空間的足かせ」によって自宅周辺での仕事に就かざるを得ないとされてきた.その上,条件のよい仕事は郊外の自宅周辺には少なく,希望する仕事との間に「空間的なミスマッチ」を生じているとされてきた.それは既婚女性が短距離通勤者となり,雇用のミスマッチに陥った一因を示している.特に女性のジョブサーチの過程においては,人づての情報は広告や職業安定所に並んで重要な役割を果たしており,最近では,既婚女性の就業継続には別居の親からの支援が有効であるという研究結果もある.よって,こうした「空間的足かせ」や「空間的ミスマッチ」のメカニズムを解明するためには,既婚女性がどのようなパーソナル・ネットワークを持ち,それをどう利用しているかを明らかにする必要がある.本研究では,社会的資源としてのパーソナル・ネットワークの規模と空間的な広がりを明らかにし,その役割について考察する._II_ 研究方法と研究対象地域 分析には,2003年に実施したアンケート調査で得られた,206世帯の夫婦それぞれの回答結果を用い,16世帯からのインタビュー調査結果で補完した.妻の就業状態によるパーソナル・ネットワークの規模と空間的広がりの差異を分析し,彼女らのジョブサーチと育児支援に対する影響を検討した.千葉ニュータウンは当初,東京都心までのアクセスが悪かったこともあり,人口急増期が東京圏内でも遅く,1990年代前半になって夫婦と子どもからなる世帯が多く流入し,その世帯率が東京圏内の市区町村の中で最も高くなった.一方で,この地域の女性就業率は1995年に最も低くなったが,2000年には事業所の増加もあって上昇しはじめている.ただし,都市計画上ニュータウン内に立地できる事業所の種類は限られており,サービス業や小売業の事業所が集中している._III_ ジョブサーチと育児支援に対するパーソナル・ネットワークの役割 対象となった妻のうち107人が就業している.このうち35人が正規雇用者で,通勤距離は平均14.0kmであるのに対して,非正規雇用の72人の平均通勤距離は5.3kmと短い.正規雇用者のうち25人は,前住地から継続して就業しているのに対して,非正規雇用者のうち49人は現住地で再就業しており,移動距離も正規雇用者よりも長い.こうした職に就く際に,正規・非正規雇用者ともに,子どもを介した友人などの,他の世帯の人も現職に就く際の有力な情報源となっている.ただし,他の世帯の人を通じて就職した非正規雇用者の通勤距離は,正規雇用者の平均12.1kmと比べて,3.4kmと短く,それはニュータウンを東西に貫通する北総・公団線の駅間距離と対応している.「他の世帯の人」には,主に子どもを介した友人など,近隣の居住者が含まれている.実際,妻には「日ごろから何かと頼りにし,親しくしている人(以降,親友と略称)」が平均14人程度いるが,このうち,正規雇用者は市町村内に平均4.3人の親友がいるのに対して,非正規雇用者は8.5人と多い.正規雇用者の親友のうち5人は「職場の同僚」であるのに対して,非就業者の親友のうち5人は「(仕事以外の)組織の友人」というように,それぞれの日常生活を明確に反映したものとなっている.親友の中で,妻が世帯外で「就職や転職に関する相談相手」や「子どもの世話を依頼できる人」は,妻自身の親に並んで子どもを介した友人が多い.さらに非就業者のうち13人は,雇用のミスマッチを非就業の理由に挙げており,市区町村内での就業を希望しているものの,非正規雇用者ほど他の世帯の人からの情報を得ていない.これは,就業者と比べて居住年数が短いことと関係が深く,情報を得られる経路が十分に形成されていないことを示唆している.また,正規雇用者が市町村内の友人が少ない一因には,勤務時間が長く,非正規雇用者や非就業者と日常接触する機会が少ないことがある.そのため,正規雇用者からの求人情報はこの地域内に伝達されにくい.一方,育児支援に関しては,育児は自分で行うという意思が強いこともあって,多くは親にも子どもを預かってもらう機会がない.ただし,世帯内で子どもの世話をできない緊急時には,子どもを介した近隣の友人が重要な役割を期待されている.このように妻のパーソナル・ネットワークからみると,これまで議論されてきた「空間的足かせ」仮説は,既婚女性が,近隣に偏った日常生活の中で,利用可能な求人情報や人々との接触を利用するという戦略を採った結果として理解することができる.

1 0 0 0 高齢者の意思決定:選択からの逃避

- 著者

- 増田 真也 坂上 貴之 広田 すみれ

- 出版者

- 学術雑誌目次速報データベース由来

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.457-465, 1997

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA 片頭痛の薬物治療

- 著者

- 柴田 護

- 出版者

- 日本口腔顔面痛学会

- 雑誌

- 日本口腔顔面痛学会雑誌 (ISSN:1883308X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.21-27, 2021 (Released:2021-05-28)

- 参考文献数

- 22

片頭痛は中等度〜重度の拍動性頭痛を主徴として,悪心,嘔吐,光過敏/音過敏を随伴する.未治療の場合は4〜72時間持続するため,患者に対する障害度は高い.さらに,若年者に好発するため,社会全体に与える経済的損失は非常に大きい.片頭痛の病態生理には不明な点が多いが,根本的な原因は神経機能異常にあると考えられる.予兆は視床下部の異常によって引き起こされ,前兆は大脳皮質での皮質拡延性抑制/脱分極が関与すると考えられている.しかし,頭痛発生時には三叉神経系の異常活性化が存在し,カルシトニン遺伝子関連ペプチド (CGRP)が末梢性感作誘導に中心的な役割を果たしている.片頭痛急性期治療薬の主役は5-HT1B/1D/1F作動薬であるトリプタンである.その作用機序はCGRP放出抑制と考えられている.片頭痛予防薬としては,カルシウム拮抗薬,抗てんかん薬,三環系抗うつ薬が用いられているが,これらの薬剤は神経の異常興奮性を是正する作用がある.しかし,現在の片頭痛治療にはunmet medical needsが存在する.CGRPに対する分子標的治療が最近になって導入された.CGRP関連モノクローナル抗体と低分子CGRP受容体拮抗薬からなるが,特に前者は優れた片頭痛予防効果を発揮する.現在,片頭痛薬物治療は新しい時代に入りつつあると言ってよい.

1 0 0 0 OA 沖縄以外の地域におけるエイサー団体について

- 著者

- 中津川 祥子

- 出版者

- お茶の水女子大学

- 雑誌

- お茶の水音楽論集 (ISSN:1344672X)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.31-45, 2007-04

1 0 0 0 エイサー--沖縄の夏の風物詩 (特集 島唄の魅力)

1 0 0 0 OA 今帰仁エイサーの音楽 : 崎山・兼次・今泊の資料化を通して

- 著者

- 小林 公江 小林 幸男

- 出版者

- 沖縄県立芸術大学

- 雑誌

- 沖縄芸術の科学 : 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要 (ISSN:09149074)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.71-148, 1997-03-31

- 著者

- 国土交通省常陸工事事務所

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)

- 巻号頁・発行日

- no.288, pp.55-57, 2001-09-28

「渋滞緩和対策について,あなたの意見をお聞かせ下さい」──。国土交通省常陸工事事務所は今年6月,こんなチラシを水戸市の市役所や公民館で配布した。水戸市内の双葉台団地入口交差点の渋滞を緩和するための改良工事に当たり,利用者や住民の意見を募るのが目的だ。 交差点の改良といっても,立体交差化やバイパスといった大規模な事業ではない。

- 著者

- 学生企画委員会

- 出版者

- 一般社団法人 日本医療薬学会

- 雑誌

- 日本医療薬学会年会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.187-188, 2004

- 著者

- 丸山 耕司 加藤 豪 尾張 正樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.69, 2014