1 0 0 0 OA 剣道選手の立位姿勢に関する形態学的研究

- 著者

- 百鬼 史訓 斉藤 和男 高橋 彬 黒川 隆志

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.29-37, 1977-03-31 (Released:2012-11-27)

- 参考文献数

- 28

The purpose of this study is to clarify the morphological features and characteristics of the standing posture of the Kendomen in comparison with the Judomen and non-athletes.We studied on the changes of the relief of the back during various standing posture with the aid of moire contourography. And also, we studied on the vertebral column by the conformateur and the perpendicular line of the body gravity center by the gravianalyzer.The subjects for this study were thirty four Kendomen, twenty six Judomen and twelve non-athletes, students of Tsukuba University, aged 18-20 years.The results were as follows:1) In the girth of the upper limb and the forearm of the Kendomen, a striking contrast between right and left was observed.2) The right shoulder of the back of the Kendomen had a tendency to be in the front and downward.3) The moire contourography of the back of the Kendomen, Uudomen and non-athletes were taken and the characteristics of the relief of their back were examined.4) Of the vertebral angles of the Kendomen,. the angle A (inclination of cervical lumbar line) in the relaxed posture took a negative value, and this tendency was more conspicuous in good and military posture.5) In the position of the body gravity center,. little difference was found between the Kendomen and the non-athletes.6) A few students both in the Kendomen and non-anthletes had the perpendicular line of the body gravity center laid upon the aulicular line. In the good or military posture, the incidence of the overlie of two lines became more frequent.

1 0 0 0 OA 木食応其上人と連歌

- 著者

- 石川 真弘

- 出版者

- 密教研究会

- 雑誌

- 密教文化 (ISSN:02869837)

- 巻号頁・発行日

- vol.1961, no.53-54, pp.86-96, 1961-04-15 (Released:2010-03-12)

1 0 0 0 感性バイオセンサとIT社会

- 著者

- 都甲 潔

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌. E, センサ・マイクロマシン準部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. A publication of Sensors and Micromachines Society (ISSN:13418939)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.7, pp.229-232, 2004-07-01

- 参考文献数

- 5

A taste sensor with global selectivity is composed of several kinds of lipid/polymer membranes for transforming information of taste substances into electric signal. The sensor output shows different patterns for chemical substances which have different taste qualities such as saltiness and sourness. Taste interactions such as suppression effect, which occurs between bitterness and sweetness, can be detected and quantified using the taste sensor. The taste and also smell of foodstuffs such as beer, coffee, mineral water, soup and milk can be discussed quantitatively. The taste sensor provides the objective scale for the human sensory expression. Multi-modal communication becomes possible using a taste/smell recognition microchip, which produces virtual taste. We are now standing at the beginning of a new age of communication using digitized taste.

1 0 0 0 OA 変形機構を有するマイクロ自己組織化ロボット

- 著者

- 中里 裕一 菊地 健一 菊池 直人 有賀 幸則

- 出版者

- 一般社団法人日本時計学会

- 雑誌

- マイクロメカトロニクス (ISSN:13438565)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.64-71, 2001-12-10

In designing the self-organization robot, we show the policy which solves the problems by miniaturizing the self-organization robot. And by miniaturizing the self-organization robot, it is possible that the robot number per unit product and composition degree of freedom increase. Therefore in this paper, transfer method for enabling the transfer between robots only in the deformation mechanism of the robot is proposed without using wheels and crawlers, transfer legs, etc. In addition, shape memory alloy actuator viewed as one of the microactuator with hope was adopted to the deformation mechanism of the robot. The robot makes shape change from the triangle to hexagonal by the shape memory alloy actuator. And, the robot was manufactured actually, and usefulness such as structure and mechanism was examined and was examined experimentally.

1 0 0 0 OA ある精神障害者の社会参加への過程:作業適応の視点から当事者の手記を分析する

- 著者

- 齊藤 ふみ 小田原 悦子

- 雑誌

- リハビリテーション科学ジャーナル = Journal of Rehabilitation Sciences

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.59-69, 2016-03-31

精神障害を持った人が健康感を持って社会に参加するためには何が必要なのか,統合失調症者の西純一氏(仮名)の手記「精神障害を乗り越えて 40 歳ピアヘルパーの誕生」を読み,Schultz & Schkade の「作業適応過程モデル」を参考に回復段階ごとの日常生活の作業経験を分析した.本研究はナラティブ分析による質的研究である.Schultz & Schkade は,人は環境との交流の中で,「出来るようになりたい」と願い環境に働きかけ(習熟願望),環境は人に「できるように」期待,要求する(習熟要請)と述べた.その結果,その環境との交流で,人は作業に従事して環境に挑戦し,役割を得ると指摘した.西氏の場合,症状の強い段階では彼の環境は制限され,心身の保護とセルフケアが生活の主要な作業であったが,回復に従って環境からの要請が生産的なものへと移り変わり,それに応えて社会的な作業を通して環境に働きかけることで西氏は社会参加を実現させた.作業療法においては,健康感を持って社会に参加するように援助するためには,最大限の適応反応を導くことができる環境を見極めることが必要であることが示唆された.

1 0 0 0 IR 米国における経済政策をめぐる司法消極主義--積極国家・福祉国家と最高裁

- 著者

- 中谷 実

- 出版者

- 滋賀大学教育学部

- 雑誌

- 滋賀大学教育学部紀要 人文科学・社会科学・教育科学 (ISSN:05830044)

- 巻号頁・発行日

- no.31, pp.p214-161, 1981

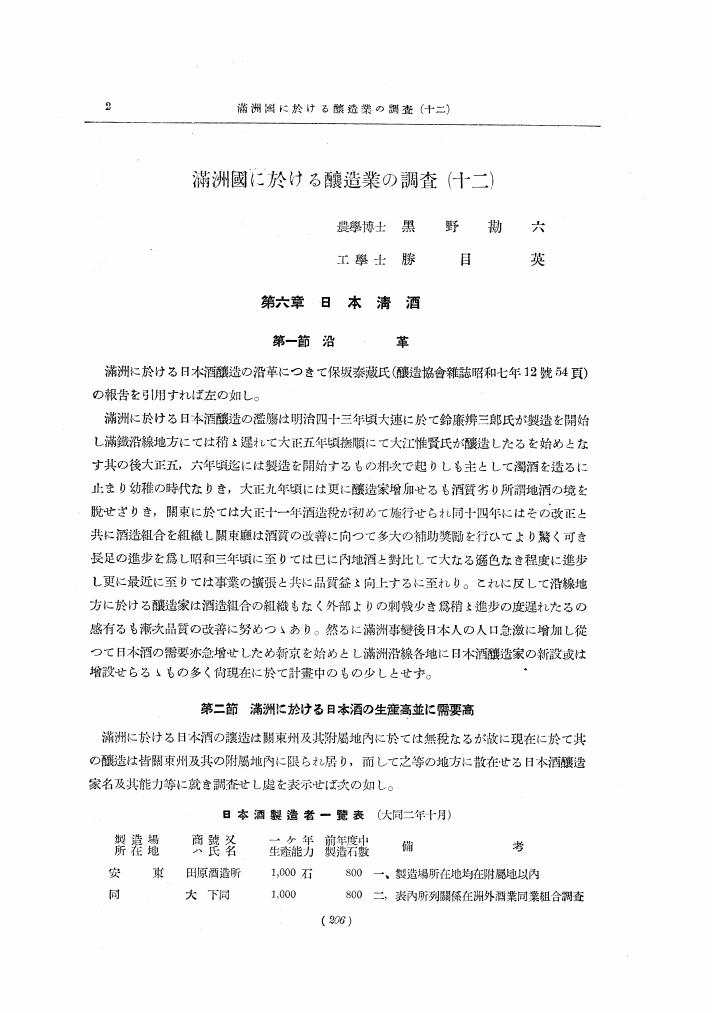

1 0 0 0 OA 滿洲國に於ける釀造業の調査 (十二)

- 著者

- 黒野 勘六 勝目 英

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.8, pp.a206-a212, 1936 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 藤田 祥代 Sachiyo Fujita

- 出版者

- 金城学院大学

- 雑誌

- 金城学院大学大学院文学研究科論集 (ISSN:13417509)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.114-87, 2013

1 0 0 0 OA 乾燥時における農水産物のタンパク質分解酵素活性と抗酸化性に及ぼすUV-Aの影響

1 0 0 0 環境制御型走査電子顕微鏡

- 著者

- 山口 武

- 出版者

- 日本電子顕微鏡学会

- 雑誌

- 電子顕微鏡 (ISSN:04170326)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.p52-57, 1991

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 子宮峡部の生理と病理

- 著者

- 伊東 宏晃

- 出版者

- 日本産科婦人科学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科學會雜誌 (ISSN:03009165)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.12, pp."N-251"-"N-260", 2011-12-01

- 参考文献数

- 23

1 0 0 0 OA 3)子宮峡部の生理と病理(科学的な視点から分娩の生理と病理を探る,4)周産期,クリニカルカンファランス,第63回日本産科婦人科学会 第63回学術講演会生涯研修プログラム,研修コーナー)

- 著者

- 伊東,宏晃

- 出版者

- 日本産科婦人科学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科學會雜誌

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.12, 2011-12-01

1 0 0 0 OA 化粧行為の生理心理学的検討――スキンケアによる自己接触の生理心理作用――

- 著者

- 河島 三幸 引間 理恵

- 出版者

- 日本生理心理学会

- 雑誌

- 生理心理学と精神生理学 (ISSN:02892405)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.33-42, 2017-04-30 (Released:2019-03-26)

- 参考文献数

- 29

本研究では,スキンケア時の意識的な自己接触が化粧品使用者の生理および心理に与える影響を検討した。実験では自己接触を化粧水の塗布後に手で顔を押さえる動作とし,生理指標には心電図計測および呼吸計測,心理指標には主観感情評価を用いた。実験の結果,化粧水塗布後に自己接触を行うことで呼吸が浅く増加し,幸福・満足感,活動的快,活力感,贅沢感や,ときめきが生起することが示された。自己接触を行うことで外に向かう自己への意識が高まり,より覚醒的な生理変化および主観感情が生じたことが示唆された。

1 0 0 0 OA 鉤虫集団駆除の際に発見された蠅蛆症の 3 例について

- 著者

- 小川 滋夫 佐藤 昇 藤原 満喜子

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 衛生動物 (ISSN:04247086)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.80-82, 1959-04-05 (Released:2016-09-04)

- 被引用文献数

- 5 7

蠅蛆症についての諸外国の報告例中には, 人体外部の皮膚, 鼻腔, 外聴道, 腟, 尿路などに寄生していろいろな局所の障害を起している例があるが, わが国では消化器系蠅蛆症, 特に腸蠅蛆症の報告例が多い(島田1898, 臼杵1907, 本田ら1909, 小林1915, 高木1915, 斎藤ら1918, 武田1921, 佐々木1928, 小宮1953など).しかし, これらはなんらかの自覚症状を訴えて医師を訪ねており, 自覚症状がなく, 何か他の機会に蠅蛆の寄生が発見された報告は少く, 小林(1916)が学童の集団検便で, 中西ら(1936)が鉤虫症患者に入院駆虫を行つて, また岡部ら(1956)が鉤虫の集団駆虫でそれぞれ蠅蛆寄生の1例を認めているのが主な症例のようである.昭和32年8月29日, 著者らは山間の農村部落である新潟県直江津市桑取地区土口部落で224名の鉤虫集団駆除を行つたところ, 自覚症状を訴えない蠅蛆寄生者の3例(1例は蛆20匹を確認, 他の2例は標本の入手に不成功)を発見したので, ここに報告する.桑取地区土口部落は, 日本海岸より約8km離れ, 標高約150m, 山間の零細農家が多く, 衞生状態も悪く, 寄生虫も蔓延しており, ハエなどの発生も他に比べて多い地域である.標本は東京医科歯科大学医動物学教室の金子清俊氏の同定によるもので, ノミバエ科(Phoridae)のMegaselia spiracularis Schmitz, 1938の3令幼虫であることが判つた.

1 0 0 0 OA Sati(念)とSampajañña(正知)

- 著者

- 藤本 晃

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.899-895, 2018-03-20 (Released:2019-01-11)

Westernized Buddhist studies began in Japan after the Meiji restoration. Most of them were philologically oriented and rare studies have been made from the view of practical meditation.Monks have been teaching Buddhist insight meditation, and “Mindfulness” meditation based on insight meditation has been growing more popular in the U.S. and Japan since the 1980’s. But the term “Mindfulness” seems to be interpreted and used arbitrarily by teachers. Buddhist scholars should commit to “Mindfulness” meditation movement from a Buddhist context.Mindfulness means to label any object as it is; this object means any phenomena or feeling occurring in one’s mind. Practitioners keep labeling as many objects arising in their mind as they can. For example, “sound, sound, pain, pain, pain.” They have no time to think of those objects, because they are too busy concentrating on labeling. An object arises and disappears momentarily and another arises in no time. Therefore practitioners must be mindful of occurring objects in their mind. When one is mindful of objects occurring in one’s thoughts, one’s mind becomes very clear and awakened. This is called “awareness.”When practitioners realize that these objects are momentary, impermanent, and thus with no value, they reach enlightenment. But long before that, they can feel joy, lightness and “awake-ness” by their concentration. Such change of mind and body benefits practitioners’ lives. Thus “Mindfulness” meditation has become popular.

1 0 0 0 OA 症例報告

- 著者

- 近川 美喜子 三代 納央美 高橋 治 栗岡 宏行

- 出版者

- 日本舌側矯正歯科学会

- 雑誌

- 日本舌側矯正歯科学会会誌 (ISSN:18836216)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, no.21, pp.63-71, 2010 (Released:2012-03-28)

1.咬合平面カントと片側臼歯部欠損を伴う成人反対咬合症例・・・近川 美喜子2.上下顎叢生症・・・三代 納央美3.非抜歯叢生症例・・・高橋 治4.抜歯部位を考慮した成人上下顎前突症例・・・栗岡 宏行

1 0 0 0 OA 1拍前項をもつ全国の地名の連濁・非連濁について : 明治期村名の調査結果を踏まえて

- 著者

- 城岡 啓二

- 出版者

- 静岡大学人文社会科学部

- 雑誌

- 人文論集 = Studies in humanities (ISSN:02872013)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.89-118, 2018-07-31

1 0 0 0 OA 溺水のChain of Survivalにおける着衣泳普及の意義

- 著者

- 斎藤 秀俊 越智 元郎 市川 高夫 生垣 正 円山 啓司

- 出版者

- 日本蘇生学会

- 雑誌

- 蘇生 (ISSN:02884348)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.41-47, 2002-08-10 (Released:2010-06-08)

- 参考文献数

- 12

水難事故の犠牲者の7割強が着衣状態である。着衣状態にあると身体の自由が利かないため, 落水直後に呼吸を継続するために顔を水面に出すことが難しい。一方で, わずかな努力で「背浮き」を行なうことができれば呼吸が可能となり生存時間が伸びる。着衣状態にある人が水に落ちると空気は通常衣服に残留する。したがってリラックスすれば着衣状態の人はすぐ水面に浮かびあがる。本研究ではこれをChain of Survivalの輪を構成する新しい技術と考え, 「着衣泳」として指導要領の策定を行った。次いでこの指導要領を普及させる目的で教材を作製し, 全国の学校, 教育委員会, 消防本部などに広報・配布した。今同提唱した着衣泳を含む溺水防止のための技術・知識は, 水難事故の犠牲者を減少させるために有用と考えられる。

- 著者

- 山下 佳伸 水野 隆文 藤嶽 明日香 小畑 仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本土壌肥料学会

- 雑誌

- 日本土壌肥料学会講演要旨集 50 (ISSN:02885840)

- 巻号頁・発行日

- pp.110, 2004-09-14 (Released:2017-06-27)

1 0 0 0 IR ローカル・ヒストリーと共同体--山梨県内市町村史における恩賜林記述をめぐって

- 著者

- 南都 奈緒子

- 出版者

- 史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)

- 雑誌

- 史林 (ISSN:03869369)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.6, pp.893-926, 2007-11

自治体史の序文には、住民を共同体の成員へと組み入れる意図がしばしば見受けられる。過去の共有により成立する「記憶の共同体」がここから立ち上げられているとすれば、自治体史は住民の共同性を支えるメディアなのだろうか。 山梨県の「恩賜林」は、小物成地から官有地、御料地、県有地へと、明治期に所有を転々とした林野である。本稿はこれに関する市町村史の歴史叙述を事例とし、ローカル・ヒストリーのもつ共同体構築志向の内実を検討した。二つの事例地域からは、「記憶の共同体」の設定にそれぞれの地域事情が反映されていることが明らかになった。全県の市町村史からは、実質的な「記憶の共同体」が市町村の領域よりも小さいもの、市町村の領域と一致するもの、全県にまで拡大されたものの三類型が得られ、本文中の歴史叙述に注目するとき、自治体史から立ち上げられる「記憶の共同体」は自治体の領域に必ずしも一致しないことが示された。