- 著者

- Yuki NEMOTO Tomoya HARAGUCHI Takako SHIMOKAWA MIYAMA Kosuke KOBAYASHI Kaori HAMA Yosuke KUROGOUCHI Noriyuki FUJIKI Kenji BABA Masaru OKUDA Takuya MIZUNO

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.17-0026, (Released:2017-05-22)

- 被引用文献数

- 9

A 16-year-old spayed female American Shorthair cat was presented with lethargy, anorexia, and wamble. Physical and blood examination did not reveal any remarkable findings. Abdominal ultrasonography identified the presence of a localized anechoic structure with a thick wall in contact with the small intestine and adjacent to the liver. Ultrasound-guided fine-needle aspiration of the structure revealed fluid containing numerous cocci and neutrophils. Two days after antibiotic treatment, exploratory laparotomy was performed and the content of the structure was removed before multiple lavages. The pathological and bacteriological examination results supported a confirmatory diagnosis of pancreatic abscess due to Staphylococcus aureus infection, making this the first such report in a cat. The cat remained healthy thereafter with no disease recurrence.

3 0 0 0 OA テーパ状石英棒を用いたダウンチャープ用パルス圧縮フィルタ

- 著者

- 吉沢 昌純 桐生 昭吾 守屋 正 布施 正

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.8, pp.581-586, 1989-08-20 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 7

3 0 0 0 OA 対称λ計算の基礎理論

- 著者

- 阪上 紗里 浅井 健一

- 出版者

- 日本ソフトウェア科学会

- 雑誌

- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.2_3-2_17, 2009-04-24 (Released:2009-06-24)

「プログラムの残りの計算」を表す継続を扱う為の基礎言語体系として,対称λ計算(Symmetric λ-calculus, SLC)がFilinskiによって提案されている.SLCにおいては項と継続が完全に対称な形をしており,項を扱うのと同じように継続を扱うことができる.そのため,項と継続を統一的に議論するのに適していると思われるが,これまでSLCについての研究はほとんどなされていない.ここでは,まずSLCをsmall step semanticsで定式化し直し,型付き言語の基本的な性質であるProgressとPreservationを満たすことを証明する.次に,SLCが継続計算を議論・表現するのに適していることを示すため,(1) FelleisenのCオペレータを含むcall-by-value言語,ΛC計算,および(2) Parigotのcall-by-name λμ計算が,どちらも自然にSLCに変換できることを示す.近年call-by-valueとcall-by-nameの双対性が項と継続の対称性と絡めて注目されているが,ここでの結果はそれに対する洞察を与えるものと期待される.

3 0 0 0 OA 特異値分解を用いた放射性核種の摂取量推定

- 著者

- 波戸 真治 木名瀬 栄

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.146-150, 2016 (Released:2016-08-15)

- 参考文献数

- 5

It is important to accurately estimate the intake quantity for reliable internal exposure assessments. The intake quantity has been estimated by using the least-squares method. However, to use the least-squares method, the number of radioactivity measurements must be more than the number of intakes. To remedy this restriction, this study suggests an estimation method using singular value decomposition that is available regardless of the relation between the numbers of measurements and intakes. Moreover, this study introduces a procedure to calculate the intake quantity from the measurements with uncertainty.

3 0 0 0 OA 抗菌医薬品の流入が二段式膜分離活性汚泥法における処理機能へ与える影響

- 著者

- 浦瀬 太郎 筒井 裕文 稲生 武士 陳 浩楊

- 出版者

- 公益社団法人 日本水環境学会

- 雑誌

- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.107-114, 2017 (Released:2017-05-10)

- 参考文献数

- 21

生物処理機能に悪影響を与えるほど高濃度で廃水中に医薬品が含まれることは稀であるが, 抗菌薬服用者のし尿のみを処理する小規模浄化槽では生物処理機能への影響が生じる可能性がある。本研究では, 分解の遅い医薬品成分までをゆっくりと分解することを目指した二段式膜分離活性汚泥法において, わが国でも使用量の多い抗菌医薬品であるレボフロキサシン (LVFX) およびクラリスロマイシン (CAM) が流入した場合の生物処理機能への影響を調べた。LVFX 5 mg L-1の添加, あるいは, CAM 2 mg L-1の添加により, 40%以上硝化が抑制され, また, 毎日の膜洗浄が必要なほどの膜目詰まりが生じた。また, こうした悪影響は, 抗菌薬の添加開始より遅延して生じ, 添加を中止しても回復しなかった。この原因として, 活性汚泥による抗菌薬の吸着緩衝作用が重要であることが示唆された。

3 0 0 0 OA DP鋼の応力−ひずみ曲線を支配する組織因子のスパース学習

- 著者

- 弘川 奨悟 田口 茂樹 松下 康弘 足立 吉隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本鉄鋼協会

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- pp.TETSU-2017-003, (Released:2017-04-26)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

Screening important microstructure factors dominantly controlling a stress-strain curve of a dual phase steel was studied by three kinds of sparse modelling approach; Sensitive analysis, data transformation & variable selection, and Bayesian inference. In addition, an effect of data noise on descriptor screening in sparse modelling was also investigated.

3 0 0 0 OA 編集後記

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.616-616, 2016 (Released:2017-02-28)

- 著者

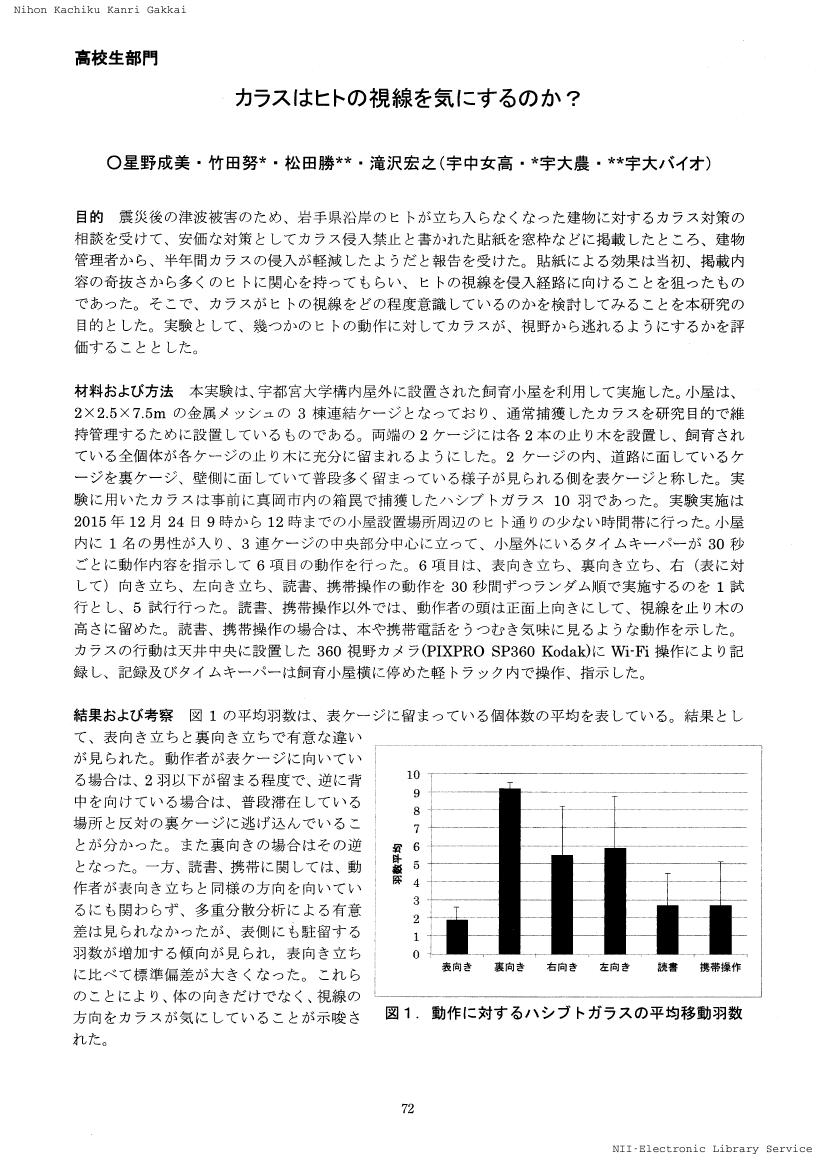

- 星野 成美 竹田 努 松田 勝 滝沢 宏之

- 出版者

- 日本家畜管理学会

- 雑誌

- 日本家畜管理学会誌・応用動物行動学会誌 (ISSN:18802133)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.72, 2016-03-25 (Released:2017-02-06)

3 0 0 0 OA せん妄患者に頓用向精神薬を投与する看護師の困難感に関する実態調査

- 著者

- 松田 謙一 濱本 洋子 綿貫 成明

- 出版者

- 一般社団法人 日本医療・病院管理学会

- 雑誌

- 日本医療・病院管理学会誌 (ISSN:1882594X)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.95-105, 2017 (Released:2017-05-12)

- 参考文献数

- 31

本研究は,全国の急性期病院におけるせん妄患者への頓用向精神薬投与時の看護師の困難感を明らかにすることを目的に行った。看護師の薬剤の投与過程で必要とされる判断の困難感7項目を含む無記名自記式調査票を独自に作成した。調査票は,調査協力に同意の得られた全国の116病院3,848名の看護師に配布し,個別返送で回収した。その結果,1,958名分 (50.8%) が回収され,有効回答は1,748名(有効回答率45.4%)であった。せん妄患者への頓用向精神薬投与時の看護師の困難感は,具体的な判断が求められる薬物療法の必要性の判断,具体的な薬剤の選択,投与量・速度の判断で,「やや難しい」,「とても難しい」との回答の合計が68.4%から79.5%を占めていた。本研究の結果から,せん妄患者への頓用向精神薬の投与をより安全で効果的に行うためには,看護師をはじめとした医療職に対する向精神薬に関する教育や頓用向精神薬の指示形態の整備などを含め,せん妄に対する組織的取り組みを整備・普及させていくことが必要と考えられた。

3 0 0 0 OA 人工海浜におけるルイスハンミョウ生息環境の創出と管理手法に関する調査研究

- 著者

- 渡辺 雅子 山本 龍兵 采女 尚寛 上月 康則 岡田 直也 玉井 勇佑 野上 文子 河井 崇

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B3(海洋開発) (ISSN:21854688)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.I_916-I_920, 2015 (Released:2015-09-04)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 3

希少種ルイスハンミョウの生息地消失に対する代償措置として創出された海浜において,ルイスハンミョウ幼虫の生息可能な場所の面積を増やすための手法検討が本研究の目的である.そのため,幼虫の生息環境について,生息標高や植生被度,地盤の安定性を調査した.その結果,(1)標高0.7~1.0m,(2)植生被度25%以下,(3)地盤の変動係数6.7%以下の場所に生息していた.幼虫の生息場所を増やすためには,標高を調節する,植生を除去する,地盤を安定するなどの方法が考えられる.幼虫生息場創出実験により,調節した標高を維持することは難しいが,植生除去により創出した生息地を1年以上維持できることが分かった.以上のことから,維持管理や得られる面積の広さを考慮した結果,ルイスハンミョウ幼虫の生息場の創出方法として海浜植生除去が効果的であると考えられた.

- 著者

- 横山 和正 服部 信孝

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.148, no.2, pp.105-120, 2016 (Released:2016-08-01)

- 参考文献数

- 118

- 被引用文献数

- 1

多発性硬化症(MS)はヘルパーT細胞1(Th1),Th17細胞などの獲得免疫により髄鞘タンパク質に対する自己免疫性炎症反応とそれに伴う脱髄が病態形成の中心とされてきたが,MSの進行に強く影響する神経変性過程では炎症性反応の他にもいまだ未解明の病態が関与していると考えられる.近年,MS変性過程での主なプレイヤーは自然免疫とされ,MSは経過により免疫病態がシフトする不均一な疾患と捉えられる.また,MSの大多数を占める再発寛解型MS(RRMS)患者は発症から10年以内に50%が二次性進行型MS(SPMS)へ移行するが,急性発作に対するステロイド療法では再発抑制と障害進行抑制効果に対してのエビデンスはないことから,MS治療では再発抑制効果,障害進行抑制効果が期待されるインターフェロンβ製剤,グラチラマー酢酸塩(GA)をはじめとする病態修飾療法(DMT)が主な治療選択肢となる.GAは,MSの動物モデルである実験的自己免疫性脳脊髄炎(EAE)の病因探索でミエリン塩基性タンパク(MBP)の生物学的認識を模倣する目的で4つのアミノ酸で化学合成され,EAEを改善することが示された合成ランダムポリペプチドである.GAはEAEに対する効果に基づいて開発され,RRMS患者を対象とした一連のピボタル試験で有効性が示されたことから1996年に米国,イスラエルで承認されて以降,世界50ヵ国以上でIFN β製剤とともにRRMSに対する第一選択薬として用いられている.GAは日本においても2015年に「多発性硬化症の再発予防」の効能効果で厚生労働省から製造販売承認を受けている.海外での20年以上にわたる臨床経験で確立された安全性に加え,MSにおける獲得免疫,自然免疫の炎症機序を標的とする免疫調整作用により,多くの新規DMTが登場しつつある現在でも,優れた治療選択肢となるものと期待される.

3 0 0 0 OA 東アジアにおける女性の「社会進出」の比較

- 著者

- 瀬地山 角

- 出版者

- 日本家族社会学会

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.5, pp.31-36,138, 1993-07-25 (Released:2009-08-04)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 1

This paper reviews the genesis and change of housewives in East Asian societies : Japan, South Korea, Taiwan, North Korea and China. To recognize the housewife as a historical product is to admit the possibility of its disappearance. Although East Asian societies have often been treated together as a Confucian cultural sphere, the present and future status of women in these societies are remarkbly different. In socialist societies virtually all women are supposed to work in the name of "women's liberation" but the status of women is not all the same. In North Korea patriarchal traditions are so well preserved that household chores are done solely by women, whereas in China men's participation in housework is quite prevalent. Patriarchy in Taiwan does not particularly emphasize motherhood as the most inportant female role and working outside the home is often considered one of women's responsibilities. Housewives in Taiwan, therefore, are most likely to follow the American type of the vanishing housewife. By contrast Korean housewives are still largely confined to their homes and transition to the next stage is quite unlikely because of strong Confucian influence just like in their Northern counterpart. In Japan, mothering still remains an essential role for married women and therefore prevent housewives from proceeding to the next stage although Japan is for more advanced than Taiwan in the economic sense.

3 0 0 0 OA フィッショントラック法による人体中のウランの定量

- 著者

- 五十嵐 康人 関 李紀 池田 長生

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.55-59, 1984-02-15 (Released:2010-09-07)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2 3

日本人のウランの一般的な濃度とその臓器別分布をフィッショントラック法によって調べた。分析に供した臓器は肺, 肝臓, 腎臓, 脾臓, 筋肉である。分析した臓器の中で最も高いウラン濃度を示したのは肺であり, その値は1.86ppb-wetであった。各臓器の分析結果は英国および米国人に対する文献値と一致するものであった。

3 0 0 0 OA 成り行き、巻き込まれ、コミットメント

- 著者

- 清水 展

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第45回研究大会 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- pp.22, 2011 (Released:2011-05-20)

私の最初のフィールドワークは、友達の紹介をとおした偶然の出会いに導かれ、当初の予定とは別の地域・民族の村で行った。民族誌を上梓した直後、1991年にピナトゥボ火山が大爆発したとき、たまたまフィリピンにいた私は、噴火被災者の救援とその後の復興を支援活動に関わった。この10年は、世界遺産のイフガオ棚田村の住民主導の植林運動の同伴者として、日本のNGOとの連携に尽力している。自身の経験から人類学と支援について考える。

3 0 0 0 OA 映画と色のかかわり合い

- 著者

- 山本 豊孝

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.6, pp.405-409, 1984-12-28 (Released:2011-08-11)

3 0 0 0 OA センダスト単結晶の塑性変形

- 著者

- 花田 修治 渡辺 貞夫 佐藤 敬 和泉 修

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.12, pp.1279-1284, 1981 (Released:2008-04-04)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 5 8

Magnetic heads made of Sendust alloy head cores (standard chemical composition: Fe-9.6 wt%Si-5.4 wt%Al) are known to have superior magnetic properties and wear resistance. The cores are usually made by mechanical working, such as slicing and grinding since the alloy is so hard and brittle that it has been believed to be difficult to make head cores by plastic deformation. In the present work, plastic deformability of the alloys was investigated by compressive tests on Sendust single crystals at temperatures between room temperature and 1173 K and various strain rates. Main results are summarized as follows.The operative slip systems are {110}〈111〉 and {112}〈111〉 depending on compressive axis. Therefore, the von Mises criterion for a polycrystalline material to deform plastically by slip within grains is satisfied, indicating that the brittleness of Sendust alloys cannot be explained by the number of independent slip modes available. At room temperature the stress-strain curve exhibits three stages in a similar manner to Fe3Al and Fe3Si with DO3 structure.Above the temperature where yield stress decreases abruptly, the steady state deformation takes place. Under the condition of the steady state deformation, the strain rate is represented by the relationship of \dotε=Bσnexp(−Q⁄kT), where n=4.6 and Q=540 kJ/mol. These results suggest that even a polycrystalline material of Sendust alloy may be deformable under the suitable conditions.

3 0 0 0 OA 『内務省の社会史』書評論文リプライ

- 著者

- 副田 義也

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.238-241, 2008-06-30 (Released:2010-04-01)

3 0 0 0 OA 制御装置と電気ブレーキの進歩

- 著者

- 松田 新市

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.818, pp.1360-1367, 1956-11-01 (Released:2008-11-20)

- 参考文献数

- 1

3 0 0 0 OA VT stormをきたした塩酸ピルシカイニド中毒の1例

- 著者

- 髙橋 雅之 表 和徳 相川 忠夫 浅川 響子 檀浦 裕 小松 義和 相馬 孝光 岩切 直樹 牧野 隆雄 甲谷 哲郎 加藤 法喜

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.723-729, 2014 (Released:2015-07-12)

- 参考文献数

- 13

症例は65歳男性. 2012年8月, 意識消失し自宅階段から転落, 家族により救急要請. 救急車内で無脈性心室頻拍 (ventricular tachycardia ; VT) および心室細動を認め, 不整脈原性の意識消失が疑われ当院搬入となった. 搬入時, モニター心電図はwide QRSとnarrow QRSが入り乱れた異常波形を示していた. 12誘導心電図で下壁誘導のST上昇, 心臓超音波検査所見で壁運動低下を下壁に認めたため急性冠症候群を疑い, 冠動脈造影を施行したところ, 右冠動脈#2 : 100%の所見にて引き続き経皮的冠動脈インターベンション施行し血行再建に成功した. しかし冠疾患集中治療室入床後に血圧低下を伴うサインカーブ様の非持続性VTが散見され, まもなく無脈性VTとなり, 電気的除細動にて自己心拍再開を得た. アミオダロン持続静注を開始したが, 最終的に無脈性VTが頻発し電気的除細動による停止効果も得られなくなり, 循環動態の破綻をきたしたため, 経皮的心肺補助装置を留置した. その後, 透析患者にもかかわらず塩酸ピルシカイニド75mg/日の服用が判明し, 血中濃度高値が予想されたため, 持続的血液濾過透析も開始した. 翌日には洞調律となり循環動態も安定した. VT stormをきたした塩酸ピルシカイニド中毒について, 文献的考察を含めて報告する.

3 0 0 0 OA 文章の推敲における認知過程とその支援システム

- 著者

- 伊東 昌子

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.1_121-1_134, 1994-05-20 (Released:2008-10-03)

- 参考文献数

- 66

This article discusses 1) theoretical models of text revision, 2) skills required in revision, and 3) effects of writing support systems, including wordprocessors. Revision is not only a corrective process which comes after writing but a recursive reevaluation of the text's intended meaning and structure, occurring over the whole course of writing. Revision basically consists of detecting problems in a text and diagnosing those problems to discover ways of solving them. Diagnosing calls for more skills than detecting does. A writer's personal definition of revision has a strong influence on the processes and results of his revising; as does his ability to make a strategic use of skills and knowledge. Whereas an experienced writer tries to discover in a text what he really wants to communicate to readers and how to express that, a beginning writer identifies revision with rewording - a step which comes after he has already determined what to say. Word processors were expected to improve students' revision by reducing the physical workload in editing a text, which would encourage students to spend more of their cognitive resources in reevaluating a text's structure and coherence. Studies which examined the effects of using a word processor in comparison with pen and paper writing did not support that expectation. When a writer uses a word processor to write and revise a text, he spends less time in planning than when he uses pen and paper. Attention is focused on small segments, rather than on the whole of the text. In addition, writers find it easier to read and understand a text on paper than one on a computer display. In conclusion, also discussed are educational and technological methods for facilitating and improving revision.