- 著者

- 別所 秀子 黒沢 祝子

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 栄養と食糧 (ISSN:18838863)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.4, pp.317-319, 1967 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 10 12

アミラーゼインヒビター (AI) の測定法を定め, それにもとづいて小麦粉, その加工品中のAIを検討した。1. 試験したいずれの小麦粉も約30単位/gのAI力を示した。小麦粉加工品のAIはいずれも原料小麦粉のそれより低かった。一般に, 角パンのAIは特に少なく, 一方ミルクパン, ホットケーキなどでは原料小麦粉の約半分或いはそれ以上のAIが認められた。2. 加熱の度合とAI力の変化との関係を角パンについて, その焼き時間との関係に於いてAIを検した結果, 焼き時間と共にAIは減少し, 50分焼いたパンではAIは小麦粉のそれの約7%となった。しかし, 角パンでも中心部には或程度AIが残存していた。ただし, これもトースターで焼くと皆無になることが判った。ホットケーキでは焼き方の性質上, 殆んど常にAIは50%も残存することが判った。

2 0 0 0 OA 大建中湯による周術期管理のサポート

- 著者

- 西 正暁 島田 光生 森根 裕二 吉川 幸造 徳永 卓哉 中尾 寿宏 柏原 秀也 高須 千絵 良元 俊昭 和田 佑馬

- 出版者

- 日本外科代謝栄養学会

- 雑誌

- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.59-61, 2022-04-15 (Released:2022-05-15)

- 参考文献数

- 10

近年では漢方の分子生物学的な作用機序の解明が進み, 臨床においても質の高いランダム化比較試験により漢方の有用性が明らかになってきた. 現在では大建中湯を含む多くの漢方製剤が広く臨床の現場で用いられている. 大建中湯は乾姜, 人参, 山椒の3つの生薬に膠飴を加えた漢方で, 外科領域においては癒着性イレウスや麻痺性イレウス, 過敏性腸症候群, クローン病などを適応とし, 消化管運動促進作用, 腸管血流増加作用,抗炎症作用などが報告されている. 近年では, 食道・胃・大腸・肝臓・膵臓・肝移植外科それぞれの領域でランダム化試験が実施され, 大建中湯の周術期管理における有効性が証明されている. また分子生物学的なメカニズムについても解明がすすみ, 現在, 大建中湯は消化管外科・肝胆膵外科の分野を問わず消化器外科全般における周術期管理のkey drugとして位置付けられている. 本稿では消化器外科領域における大建中湯による周術期管理のサポートについて概説する.

2 0 0 0 OA 伊豆大島三原山観光乗馬業

- 著者

- 木山 高美

- 出版者

- 日本地理教育学会

- 雑誌

- 新地理 (ISSN:05598362)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.24-30, 1975-06-25 (Released:2010-02-26)

2 0 0 0 OA グローバル・バリューチェーン(GVC)の基礎:付加価値貿易論コンメンタール⑴

- 著者

- 久保庭 眞彰 志田 仁完

- 出版者

- 環太平洋産業連関分析学会

- 雑誌

- 産業連関 (ISSN:13419803)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.14-34, 2016-12-25 (Released:2016-12-27)

- 参考文献数

- 16

国際的なサプライチェーン・アウトソーシング・垂直貿易の進展による世界的規模の中間財貿易興隆を背景にして,WTO・OECD等の国際機関はこの数年間に共同してグローバル・バリューチェーン論すなわち付加価値貿易論の急成長を先導してきた.粗産出・粗輸出から付加価値への視点転換は,新たな器のもとに,産業連関分析の世界的なルネッサンスをもたらした.この連載では,付加価値貿易論のABC から進んだ応用にいたるまで順次平易に説明する.付加価値貿易論は,専門家の間でも十分に確立した領域ではないので,解説とはいえ,筆者のレンズを通してみた見取図提供の試論であることをあらかじめお断りしておきたい.

2 0 0 0 OA 単語埋め込みモデルの社会学理論への応用可能性—Twitterデータ分析を事例に—

- 著者

- 和田 伸一郎

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第37回 (2023) (ISSN:27587347)

- 巻号頁・発行日

- pp.2H4OS3b03, 2023 (Released:2023-07-10)

本研究の目的は, ベクトル空間での単語埋め込みモデルを使った方法が, 構造主義的社会学(ブルデューなど)において検討された方法を高次元で実現できることの有用性, 応用可能性を示すことにある。後者の方法とは, 社会的空間内での行為者たちの間の相対的位置の関係(距離)を重視する関係論的分析の方法を指す。具体的には, 「育児休暇」に関するTwitterデータを収集し, 高次元のベクトル表現データを作成し, 三次元座標空間へのマッピング, クラスタリングを行うことによって, 公的空間からは見えにくい多面的な視点から, 行為者の多様な実践を一定程度可視化することを行った。

2 0 0 0 OA 説明可能なAI(XAI)を用いた豪雨時避難行動の要因分析

- 著者

- 塚本 満朗 髙木 朗義

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 日本都市計画学会中部支部研究発表会論文集 (ISSN:24357316)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.63-64, 2022 (Released:2022-10-03)

- 参考文献数

- 3

近年の豪雨災害時における人的被害の状況に対して災害の危険性認知が十分でないことが指摘されている.このような現状の改善に向け様々な視点や方法により分析をする必要がある.本研究では,先に塚本・髙木が統計分析に代わる手法として構築した6,7種類の避難場所を予測する住民避難選択行動モデルを従来の住民避難行動分析に倣って改変し,避難と非避難の2分類を予測するモデルを用いた.そのうえで,平成30年から令和3年に発生した豪雨災害時の避難行動に対するアンケート調査データを対象に,XAIという技術を用いて住民避難行動において避難の決定に影響をもたらす要因を抽出した.結果から,災害による被害を身近に経験していることや避難の経験があること,災害の危険性に対する意識が既に高いことが避難行動に影響を与えている一般的な要因の中でも影響が強いこと,本研究の結果と同じデータを用いた統計分析の結果が概ね一致することが明らかとなった.

2 0 0 0 OA 騒音がウマの心拍数および血液性状に及ぼす影響について

- 著者

- 桜井 信雄 上原 伸美 山岡 貞雄 天田 明男 千田 哲生

- 出版者

- Japanese Society of Equine Science

- 雑誌

- 日本中央競馬会競走馬保健研究所報告 (ISSN:03685543)

- 巻号頁・発行日

- vol.1967, no.4, pp.10-14, 1967-12-20 (Released:2011-02-23)

- 参考文献数

- 5

ウマを騒音に曝露した場合における心拍および血液変動について観測し,ついでこれをepirenamine投与および運動負荷の場合と比較した。 1.騒音曝露(90~100phon)によりウマの心拍数は著しく増加した。 2.noiseの負荷によりR.B.C.,Hb,Ht,W.B.C.は増加しE.S.R.,B.W.C.,Eos.は減少した。 3.epirenamine 8mg皮下投与によりnoise負荷の場合とほとんど同様の変動を示したが,この場合心拍は騒音曝露時より変動が軽度であり血液の変動は反対にやや強かった。 4.運動負荷時の心拍数および血液性状の変動は運動の強さによって異なるが一般に騒音曝露時と同様の傾向を示した。 5.epirenamineあるいは運動負荷によりウマの自律神経機能は明らかに交感神経緊張に傾くと考えるが,騒音曝露時における心拍および血液性状の変動からみてこの場合もウマは交感神経緊張に傾くものと考える。

2 0 0 0 OA 実験動物施設からの排水, 廃棄物の量と性状

- 著者

- 武藤 暢夫 野知 啓子

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.545-553, 1986-10-01 (Released:2010-08-25)

2 0 0 0 OA 脾動脈瘤に対する腹腔鏡下手術

- 著者

- 岡崎 仁 三井 信介

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本血管外科学会

- 雑誌

- 日本血管外科学会雑誌 (ISSN:09186778)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.6, pp.565-567, 2006 (Released:2007-06-08)

- 参考文献数

- 6

脾動脈瘤に対して腹腔鏡下に脾動脈瘤切除および脾摘を行った症例を経験した. 症例は66歳, 女性. 乳癌の術後経過観察中に無症候性の脾動脈瘤を認めた. 最大瘤径2cmの嚢状瘤で, 脾門部近傍に存在し, コイル塞栓術が困難であったため腹腔鏡下に手術を行った. 手術は気腹下に脾動脈を動脈瘤中枢側でクリッピング後に切離し, 膵尾部と脾の間の小血管を自動吻合器にて一括切離して, 脾および脾動脈瘤を一塊として摘出した.

2 0 0 0 OA 炭滓煉瓦に関する基礎的研究 山口県宇部・小野田地域における通称“桃色煉瓦”を事例に

- 著者

- 内平 隆之

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.662, pp.763-769, 2011-04-30 (Released:2011-07-29)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

This study clarifies the characteristics and the production method of the 'ash bricks' in Ube and Onoda area through its reproduction. Firstly, the overview of the ash bricks is given through literature and fieldwork. Secondly, interviews with the owners of the brick-buildings and craft-workers are provided by oral history. Thirdly, the production method is verified through the reproduction. The result serves as the basic data for community renovation with the use of the bricks. It also contributes to the conservation and utilization of the unique characteristics and the production method, and to the regional history of the modern non-burnt bricks.

2 0 0 0 OA シートベルト着用による鈍的腸管・腸間膜損傷の治療経験

- 著者

- 佐藤 裕 佐藤 清治 広橋 喜美 伊山 明宏 原岡 誠司 溝口 哲郎 片野 光男 樋高 克彦 原田 貞美 藤原 博 山本 裕士 久次 武晴

- 出版者

- Japan Surgical Association

- 雑誌

- 日本臨床外科医学会雑誌 (ISSN:03869776)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.577-584, 1989-03-25 (Released:2010-01-21)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 11

1985年5月から1987年12月までの3年7ヵ月の間に,6名のシートベルトに起因する鈍的腸管・腸間膜損傷を経験したので報告する. 症例は男性5名,女性1名の計6名で,平均年齢は51.7歳であった.このうち,盲腸破裂と多発小腸穿孔をきたし,すでにshock状態におちいっていたために,回盲部切除を余儀なくされた女性を術後敗血症で失なった以外は全例軽快退院した.また大腸に損傷のあった5例中,遊離穿孔に至っていたのは2例のみで,あとの3例は腸間膜損傷をともなった腸管壁の漿膜筋層断裂にとどまっており,腸管切除をせずに吸収糸にて縫縮,修復するのみで良好な結果を得た. 診断面においては,腹部CT検査が腹腔内遊離ガスと液体貯留をあわせて同定でき,しかもその性状にも言及できる利点があり非常に有用であった. 交通事故の増加とシートベルト着用の義務化にともない,今後シートベルトによる鈍的な腸管・腸間膜損傷が増加するものと考えられる.シートベルトを着用した交通外傷患者の診療に際しては,常にこのことを念頭おくべきことを強調したい.

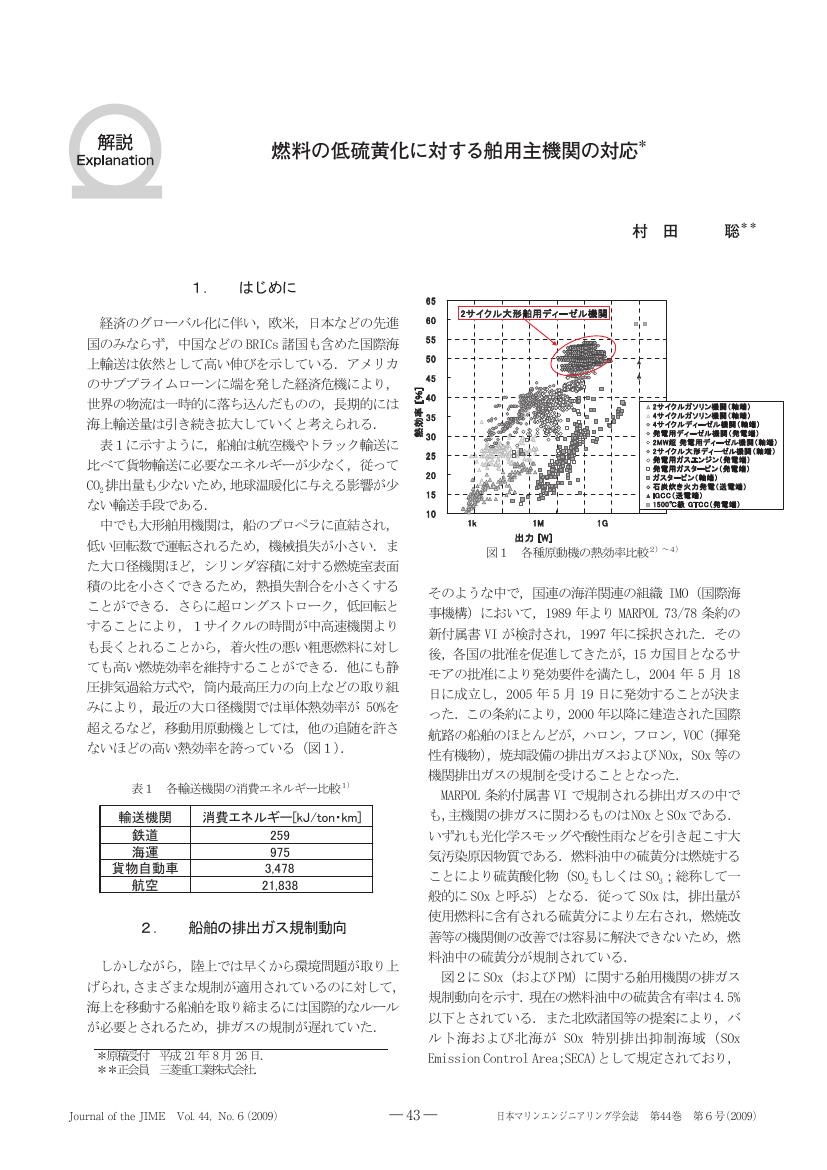

2 0 0 0 OA 燃料の低硫黄化に対する舶用主機関の対応

- 著者

- 村田 聡

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.6, pp.894-898, 2009 (Released:2012-10-25)

- 参考文献数

- 12

- 著者

- 吉田 翔太郎

- 出版者

- 国立大学法人 東京大学大学院教育学研究科 大学経営・政策コース

- 雑誌

- 大学経営政策研究 (ISSN:21859701)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.127-142, 2023 (Released:2023-07-11)

- 参考文献数

- 19

This study aimed to clarify the relationship between the establishment of higher education associations and the Bureau of Education in the United States, from the late 1880s to the early 1920s, which has not been previously clarified. For this purpose, after reviewing the number of associations established and the higher education-related initiatives of the bureau, the relationship between individual associations and the bureau was clarified with a focus on nine major associations. The results revealed that prior to the 1900s, a relationship was established in which the bureau took advantage of associations to promote its activities, including attendance at annual meetings, requests for cooperation in statistics through addresses, and personal exchanges. In some cases, the initiatives of the associations influenced the bureaus. From the 1910s onward, the relationship developed to the point where the bureau was involved in the associations right from their establishment; departments that were integrated with the associations were established, and the bureau itself led to the establishment of the association. Moreover, differences in the degree of interest between associations were also identified. Finally, these facts complement the interpretation of the relationship between the federal government and higher-education associations from the former's perspective, as presented in previous studies.

2 0 0 0 OA Transformer を導入したランク学習に基づく投資戦略の解析

- 著者

- 坂川 翔祐 森 直樹

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)

- 巻号頁・発行日

- vol.2023, no.FIN-030, pp.58-65, 2023-03-04 (Released:2023-03-04)

近年,深層学習技術が著しい発展を遂げており,金融分野では投資ポートフォリオの最適化や市場動向の分析などへの応用が進んでいる.しかしながら,金融市場は非定常性が高く単一の価格時系列に対する機械学習の適用が比較的困難となっている.そのため,目的に応じて複数系列の相対的な関係を予測することが重要である.この問題を解決するために,複数の金融資産に対する将来リターンのランク学習に着目し,Transformer を導入した資産配分決定モデルに基づく投資戦略を提案してきた.ランク予測性能の評価指標である Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG) と獲得リターンの双方を考慮して設計した損失関数を用いることで,収益性能に重点を置いた学習が期待できる.また,一般に深層学習モデルの構築には豊富なデータ量と適切な正則化が必要であり,観測可能なデータが限られている金融分野では様々な疑似訓練データの生成手法が提案されている.本研究では,Computer Vision 分野で利用されている変換ベースの Data Augmentation に対する自動最適化手法に着想を得て,熱力学的遺伝アルゴリズムに基づく時系列データの拡張方策探索に取り組み,これまでの提案モデルの学習に適用する.実際の市場データを利用した数値実験により,提案する投資戦略の有効性を示す.

2 0 0 0 OA 話しことばの教育への施策(<特集>話しことば指導)

- 著者

- 石井 庄司

- 出版者

- 全国大学国語教育学会

- 雑誌

- 国語科教育 (ISSN:02870479)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.4-15, 1958-07-10 (Released:2017-07-10)

2 0 0 0 OA 教育哲学における他者解釈の技法の機制について レヴィナスとブーバーの比較を通して

- 著者

- 小野 文生

- 出版者

- 教育哲学会

- 雑誌

- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, no.85, pp.59-75, 2002-05-10 (Released:2010-05-07)

- 参考文献数

- 37

The present paper intends to clarify the mechanism of arts of interpreting others in the philosophy of education, as well as to examine some of its problems. For this purpose, the present author compares the thoughts of Lévinas and of Buber who developed unique theories on “otherness” respectively. There has long existed in education the problem of how to understand pupils and children as they really are; i.e. the problem of otherness. Lévinas, as the noted ethician and philosopher of otherness, is expected to give us a firm foothold for the clarification of this problem.However, Lévinas's thought has rarely attracted attention in the context of pedagogy. One should first ask why this has been the case. An analysis of those rare responses to Lévinas on the part of pedagogists reveals that they have been characteristically connected with the interpretation of others in educational praxis : i.e., “hermeneutische Kompetentz” or the power of interpretation.Second, the author will examine in detail the Problematik attending such power of pedagogists, and will indicate that the power is closely related to Buber's conceptions of educational relationship, especially that of “Umfassung” or inclusion. It is further shown here that the power and the inclusion paradoxically fall into a vicious circle, despite their original intention to break that very circle.Third, the author will compare the two philosophers to elucidate the critical potentiality of their conceptions by paying special attention to their differences. As objects of analysis stand, for example, pairs of conception such as “le dire” (the saying) and “le dit” (the said), and “Ich-Du” (I-Thou) and “Ich-Es” (I-It).Through these examinations, the distinction between Lévinas and Buber will be ascribed to the principle of gift, on one hand, and the principle of exchange, on the other. With its principle of gift, Lévinas's thought appears too radical and unrealistic for pedagogy, but it all the more clearly highlights the nature of the mechanism of arts of interpreting others.

2 0 0 0 OA ハマネナシカズラ(ヒルガオ科)の国内分布(調査報告)

- 著者

- 藤井 伸二

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 分類 (ISSN:13466852)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.103-107, 2013-08-26 (Released:2017-03-25)

Cuscuta chinensis is often confused with the related naturalized species as C. pentagona. The specimens kept in the herbaria were examined and the distribution of C. chinensis in Japan was shown.

2 0 0 0 OA 法学と言語学の接点としての商標言語学 -「エスカレータ」の普通名称化を例に-

- 著者

- 五所 万実 中村 文紀

- 出版者

- 学校法人 北里研究所 北里大学一般教育部

- 雑誌

- 北里大学一般教育紀要 (ISSN:13450166)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.1-20, 2020-03-30 (Released:2020-07-31)

- 参考文献数

- 33

本稿は、法領域において問題となる「商標の普通名称化(trademark genericization)」という意味変化現象について、言語学の立場から理論的考察を試みる。普通名称化とは、例えば、エスカレータや正露丸のように、もとは商標であったことばが、その商品カテゴリを指す一般名称となり、商標として機能しなくなる現象をいう。本稿では、一般的な言語現象でもある商標の普通名称化を、米国において普通名称化したと法的に判断されたエスカレータの事案を題材に、構文文法(Construction grammar)や使用依拠モデル(Usage-based model)という言語知識に関する理論モデルを用いて分析する。法学と言語学の接点を探る中で、法実務に限らず、言語学にも新たな知見をもたらす「商標言語学(Trademark Linguistics)」とも呼べる研究枠組みの可能性を探る。

2 0 0 0 OA メチル水銀中毒患者を診察して イラクの種麦水銀事件

- 著者

- 若月 俊一

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.135-136, 1974-08-01 (Released:2011-02-17)

2 0 0 0 OA 近代における埼玉県清酒業者の立地選択と酒造技術

- 著者

- 青木 隆浩

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.5, pp.659-673, 1998-10-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 38

Generally, most sake breweries were established by local people. But in case of present day sake breweries in Saitama prefecture, more than half were established by brewers from Echigo and Ohmi, while a few were established by brewers from Saitama. One reason for this is that brewers from Echigo and Ohmi extended markets by establishing many branch houses, on the other hand, brewers from Saitama were conservative. Then, the sake brewers had to produce more delicious sake to meet demand. They need well water which contains little Fe and Mn, good quality rice, and excellent brewing technology to make delicious sake. The well water quality and the brewing technology together with the organization and the market were closely related with the rise and fall of sake brewers. In this paper, differences of well water quality and brewing technology of breweries are analyzed.As a result, the successful brewers established breweries where there was good quality well water, and they had excellent technologies. The typical brewers were from Echigo and Ohmi. While brewers from Saitama operated in the eastern part of Saitama where they pumped well water that was unsuitable for brewing. Because there was very little competition among brewers in eastern Saitama, brewers from Saitama could continue to operate breweries.Brewers from Echigo and Ohmi also used bought-in rice for brewing. Brewers from Echigo especially had excellent techniques to produce high-quality sake in eastern Japan. Brewers from Ohmi lagged behind brewers from Echigo on technical innovation. Conversely, most brewers from Saitama depended on tenant rices as well as traditional technologies. They were defeated in competition over quality and disappeared.But the quality improvements of brewers from Echigo and Ohmi had not gained competitive power in the Tokyo market. There was a price gap between Saitama sake and national brands, and Saitama sake was helped by selling at lower prices. As a result, brewers from Echigo tried to sell within Saitama, and brewers from Ohmi changed their sales outlet from Tokyo to Saitama. Brewers from Saitama who lost sales outlets, sold sake at bargain prices in Tokyo, and this caused a declining general popularity of Saitama sake in Tokyo.