1 0 0 0 OA 津波被災地周辺地域の住民の経験 : 宮城県名取市住民への質問紙調査から

- 著者

- 内田 龍史

- 出版者

- 尚絅学院大学

- 雑誌

- 尚絅学院大学紀要 (ISSN:13496883)

- 巻号頁・発行日

- no.65, pp.43-58, 2013-07

- 著者

- 加藤 英幸

- 出版者

- 公益社団法人日本放射線技術学会

- 雑誌

- 放射線防護分科会会誌 (ISSN:13453246)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.10-12, 2001-04-06

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- Croissant D.

- 出版者

- 京都大学人文科学研究所

- 雑誌

- 人文学報 (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- no.53, pp.p157-187, 1982-03

1 0 0 0 OA 遺伝子共発現ネットワーク解析を用いたイソフラボノイド生合成関連転写因子の機能解析

- 著者

- 鈴木 秀幸 尾形 善之 明石 智義

- 出版者

- 公益財団法人かずさDNA研究所

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2011

イソフラボノイド生合成経路に関与する転写因子の単離を目的として、イソフラボノイドを蓄積するアヤメ科植物であるジャーマンアイリス(Iris germanica)を対象に、次世代シークエンサーデータ(RNA-Seq)を用いてEST解析の整備を行った。また、ジャーマンアイリスの不定根培養細胞の時系列実験において、カスタムDNAアレイ解析を行った。さらに、ネットワークの描画トポロジーに注目して相関係数の閾値を自動的に決定する金平糖アルゴリズムによる遺伝子共発現ネットワーク解析ソフトを開発した。この解析ソフトを用いて、公開シロイヌナズナDNAアレイデータを用いて、ネットワーク解析の検証を行った。

1 0 0 0 OA イソセレノシアナートおよび関連化合物を用いる有用カルコゲン含有複素環合成

分子内に三重結合,あるいは適当な脱離基を有する各種求核剤とイソセレノシアナート類(関連化合物)の環化付加反応,およびその逆の組み合わせである三重結合(脱離基)を有するイソセレノシアナート類と各種種求核剤の環化付加反応,この2種の反応を駆使することにより,簡便かつ効率的にカルコゲン(セレン,テルル,硫黄)原子を含む新規な複素環化合物の創成を行った。また,得られた化合物の構造・反応性などその化学の解明を行った。環化反応として,ヨウ素環化を行うことにより,さらに官能基化された生成物がえられた。複素環合成を目的とした新規なジカルコゲニド類のヨウ素環化反応を見出した。

- 著者

- Keisuke MORITA Emiko KANEKO

- 出版者

- (社)日本分析化学会

- 雑誌

- Analytical Sciences (ISSN:09106340)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.8, pp.1085-1089, 2006 (Released:2006-08-09)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 22 48

In this study, a simple and sensitive method for the determination of arsenic in water samples was developed. The method is based on the formation of micro particles of Ethyl Violet and molybdoarsenate, which gives an apparently homogeneous blue color to the solution. The absorption of the excess dye gradually decreases due to its conversion to a colorless carbinol species under strongly acidic conditions. Consequently, the sufficiently low reagent blank enables the spectrophotometric determination of arsenic with the detection limit of 4 µg l-1. The coefficient of variation for the spectrophotometry at 50 µg l-1 was 3.5% (n = 5). Furthermore, it is possible to detect concentrations as low as 10 µg l-1 of arsenic visually. Our method will be useful as a simple, rapid, and cost-effective field test of arsenic, requiring no complex apparatus or skilled laboratory support.

1 0 0 0 阿修羅帖

- 著者

- 伊東忠太, 杉村広太郎 著

- 出版者

- 国粋出版社

- 巻号頁・発行日

- vol.第4巻, 1921

1 0 0 0 OA 限界状況における人間へのアプローチ

- 著者

- 市川 裕

- 出版者

- 東京大学文学部宗教学研究室

- 雑誌

- 東京大学宗教学年報.別冊

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.29-31, 1991-03-31

KISCC(応力腐食割れ臨界応力拡大係数)は厳しい環境下での構造物の機械的機能を保証する指標とし重要な値である。その物理的意味は確立しているが、統計的バラツキと時間に依存する因子を含むため、この値を高精度に求めるためには過大な設備労力と時間が必要とされるのが現状である。KISCCを高効率にに求める方法を開発して、十分な量のKISCC試験の実行可能にして厳しい境下で用いられる構造物や機械要素の安全を確保することをこの研究の目的とした。本機の試作の成果を検証するためには長時間計測が必要であり、循環系及び計測系をを整備し、長時間安定に関する各種の検討実験を行った。無人計測系の整備は市販ソフト及び研究室開発ソフトによて行っているが、一長一短があり、目的とした市販パソコン程度の機器による信頼性の高い汎用手法の確立がまだなされていない。極微電圧の計測に用いるアナログ回路のノイズの統計的な除去に別のアルゴリズムの適用が必要と思われる。これらの検討はすでに準備された機器、ソフトを駆使して解決出来るものと考える。高力アルミニウム合金の3%NaCl溶液中でKISCC試験を続行され、貴方のデータの確認を行った。破面からのき裂伝播による情報と計測速度を関連づけるべく数百の破面SEM写真の画像解析を行った。この関連は現在のところあまり明瞭でなく、より高度(トンネル顕微鏡、原子間力顕微鏡)の観察に基づく必要があると結論づけられた。き裂伝播速度を測定しない超集積8試片の試験の可能な装置の設計を行った。分担研究者山中はアルミニウム基シラス傾斜機能複合材料の食塩水中でKISCC試験を行こない、プラトウ域のき裂伝播速度とシラス傾斜配分の関連を検討し、地域の要望の高いこの材料の実用化を図った。付加電位によるき裂先端挙動を解析し加速試験の可能性の検討及び腐食環境中のアコーステックエミッション法によるき裂検出精度の改善は、有意な結果は得られなかった。予定した3000時間試験は装置の安定性より行えなかった。研究場所を代表者の新職場に移し、これを完成させる。

- 著者

- 佐藤 保

- 出版者

- 東北学院大学大学院文学研究科ヨーロッパ文化史専攻

- 雑誌

- ヨーロッパ文化史研究

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.119-134, 2003-03

1 0 0 0 金属材料の溶解・鋳造・塑性加工プロセスの最適化

現在さらに近未来における鋼を中心とする成形、加工プロセスでは、その要素技術である溶解・鋳造・塑性加工が融合化、統合化して新しい視点の下で強力な生産技術となりつつある。溶融鍛造/半溶融鍛造などは鋳造と塑性加工が連成した技術であり、一方MA(メカニカル・アロイング)/爆発成形などが広義の溶解と塑性加工が結合した技術といえる本研究では、そのような要素技術の統合化・融合化を考える上で必要となる基本的な特性、発想/設計方法を理解し、新しい成形・加工方法を構築することを目的として、溶解・鋳造・塑性加工プロセスの最適化に関する考察、議論、検討を行った。溶解・鋳造プロセスの最適化では、溶融金属の流動、凝固現象を取り扱うための計算モデルに関して議論を行い、CADにおける幾何モデルとその演算と同様な機能を有する4分木ー修正4分木モデルとその集合演算を可能なシステムを試作し、直接差分法にベ-スをおいた解析と結合し、その有用性を示した。本システムは来年度以降新しい共同研究としてスタ-トする予定である。塑性加工の最適化においては、圧延プロセスを対像として、今後きわめて重要な問題となる被加工材料の3次元変形現象を圧延変形特性を考慮して解析する変形モ-ド法を提案し、平圧延における幅広がり、型圧延における形状変化を例にとり、その有用性を示した。さらに、本手法は熱伝導解析と結合して、実用圧延システムで問題となる圧延変形とロ-ルを含む系の伝熱現象との連成問題を十分な精度で扱えることも明らかにした。一方、鋼、Niをモデル材料として用い、その高温延性を実験的に調査することにより、中間温度脆性領域を含む温度域での金属材料の力学特性・応答特性を明らかにし、圧延メタラジ-の基礎となる種々のメカニズムを同呈することができた。以上、本研究を通じて、金属材料の新しい融合・統合プロセスを構築する基礎が与えられたと考えられる。

- 著者

- Yoichiro Kuninobu Kazuhiko Takai

- 出版者

- (社)日本化学会

- 雑誌

- Bulletin of the Chemical Society of Japan (ISSN:00092673)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.6, pp.656-671, 2012-06-15 (Released:2012-06-15)

- 参考文献数

- 97

- 被引用文献数

- 31

Rhenium- or manganese-catalyzed transformations based on the cleavage of inactive bonds, such as carbon–hydrogen and carbon–carbon bonds are discussed. Such transformations are recognized as key methods to realize efficient and powerful reactions. We also reveal novel regio- and/or stereodefined cycloaddition reactions using a rhenium or manganese catalyst. Most of the catalytic activities are typical of rhenium and manganese carbonyl complexes.

1 0 0 0 The work of E.H. Shepard

- 著者

- edited by Rawle Knox

- 出版者

- Methuen

- 巻号頁・発行日

- 1979

1 0 0 0 高速放射能測定装置の開発

- 著者

- 東 哲史 多久島 秀 林 真照 西沢 博志 仲嶋 一 猪又 憲治 中西 正一 渡辺 幸信

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会 年会・大会予稿集 2013年春の年会

- 巻号頁・発行日

- pp.84, 2013 (Released:2013-07-31)

食品中の放射能を高速に測定する装置を開発中である。従来は、検出効率の低さから測定精度の確保に多大な測定時間を要していた。測定の高速化には、アンフォールディング手法を適用するが、測定値の信頼性を確保するには、測定ばらつきによる誤差を抑制する必要がある。そこで、品質工学を用いて安定な出力が得られる装置を設計した。

- 著者

- 小原 豊志

- 出版者

- 東北大学

- 雑誌

- 国際文化研究科論集 (ISSN:13410857)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.17-31, 2002-12-20

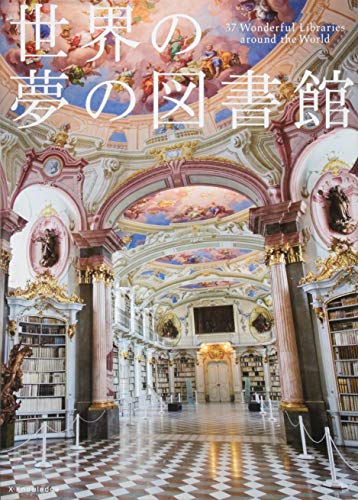

1 0 0 0 世界の夢の図書館

- 著者

- [清水玲奈ほか執筆]

- 出版者

- エクスナレッジ

- 巻号頁・発行日

- 2014

1 0 0 0 OA シラス台地における水文地質ボーリング調査

- 著者

- 車 張堅 地頭薗 隆 下川 悦郎 寺本 行芳

- 出版者

- 鹿児島大学

- 雑誌

- 鹿児島大学農学部演習林研究報告 (ISSN:13449362)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.89-96, 2003-12-25

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 脳科学の工学応用への期待と展望

- 著者

- 伊藤 正男

- 出版者

- The Society of Instrument and Control Engineers

- 雑誌

- 計測と制御 = Journal of the Society of Instrument and Control Engineers (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.10, pp.759-764, 2007-10-10

- 被引用文献数

- 2

- 著者

- Katsuhiro Koyama

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine (ISSN:21868131)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.115-120, 2014-03-25 (Released:2014-03-20)

- 参考文献数

- 46

- 被引用文献数

- 1 14

Physical exercise-mediated production of reactive oxygen species has been shown to cause oxidative stress, particularly in contracting skeletal muscles. Growing evidence indicates that exercise-induced oxidative stress plays an indispensable role in upregulating signaling pathways required to promote not only skeletal muscle, but also whole body adaptation to physical exercise. It is becoming increasingly clear that exercise-related beneficial adaptations are strongly regulated by exercise-induced oxidative stress, consistent with hormesis theory. According to the hormesis hypothesis, exercise-induced mild to moderate oxidative stress through reactive oxygen species generation stimulates favorable exercise-related physiological adaptations. Additionally, repeated exposure to oxidative stress induced by physical training can trigger various hormesis-based adaptations (i.e., hormetic adaptive responses), including activation of antioxidative defense mechanisms. This brief review provides an overview of several conceptual frameworks related to exercise-mediated hormetic adaptive responses rather than a detailed critique of individual reports.

刑事訴訟のおいて誤った事実認定に基づく有罪判決があったならば、その被告人または有罪判決を受けた者を救済する制度(方法)が用意されていなければならない。また、これらの方法が有効に機能していなければならない。われわれは、比較法的研究・歴史的研究を踏まえながら上訴・再審という現行の制度の意義を探り、「誤った裁判からの被告人の救済」に、その主たる意義を見出した。ついで、事実誤認がどのようにして起こるのかの研究を行った。これは、理論的な面と実際的・具体的な面との双方からなされなければならない。後者の面ではとくに誤判であることが明らかになった具体的事例の研究が重要である。その裁判に関係した弁護人などのヒアリングを行ったのはそのためである。また具体的事例につき訴訟記録に基づいて、何故にその事件において誤判が生じたのかを研究した。とくに控訴と再審の各論的研究がそれに当る。以上の研究をテ-マ別に掲げると大略次のとおりとなる。A.総論I、訴訟手続における上訴・再審の意義と役割、判決確定前の救済方法と確定後の救済方法、英米法型の救済方法と大陸法型の救済方法、日本における救済の実情など。B.総論II、自由心証主義の運用と問題点、適正手続の事実認定における意義、鑑定の評価、情況証拠による認定など。C.各論I、控訴審の構造と事実誤認の救済、控訴審における新証拠・新事実の取調べ、上告審における事実誤認の救済、再審理由、再審の手続など。D.各論II、個別事件を通しての事実誤認及びそれからの救済の研究。(1)弘前事件(2)島田事件(3)鹿児島事件(4)大森勧銀事件以上の構成による成果の出版作業が進行中であるが、既に各研究分担者が公表済みの諸論文をここに研究成果報告として添付する。