2 0 0 0 OA 休廃止鉱山周辺の河川水質に対する坑廃水の影響評価

- 著者

- 萩野 翼 富山 眞吾 五十嵐 敏文

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)

- 巻号頁・発行日

- vol.137, no.2, pp.24-35, 2021-02-28 (Released:2021-02-26)

- 参考文献数

- 46

- 被引用文献数

- 2

This study involved a mine in Akita Prefecture, Japan, which was closed in the 1970s and from which acid mine drainage (AMD) flows directly into a nearby river. Local residents use river water downstream of the mine, at a point-of-use, for agricultural purposes. In selecting factors to be used as a contribution index, the flow rate at multiple points including tributaries, and the concentrations of dissolved ions and heavy metals, were measured periodically and their trends evaluated. The river flow rate increases with rainfall, the AMD flow increases during the snowmelt season. These two periods and the river low-flow period were selected for study. Mine drainage is acidic (pH 3.0-3.6), and comprises Mg-SO4 type water quality throughout the year, with higher concentrations of SO42-, S-Fe, Cu, and Zn than those of river water. Downstream of the mine, where the AMD merges, the concentrations of heavy metals gradually decreased with increasing distance downstream, particularly during the low-flow period. The SO42- fluxes did not change from above to below the AMD merge-point, and the heavy metals fluxes decreased after merging in the order S-Fe > Cu > Zn. As for the factors that decrease the concentration and fluxes, the possibility is considered that S-Fe has an effect of oxidizing and precipitating Fe2+ due to the increase in pH by the mixing with river water and dissolved oxygen. And Cu, Zn has an effect of adsorption accompanying the formation of surface complex of iron precipitates. The AMD contains high concentrations (320-400 mg L-1) of SO42- due to the acidification of pyrite, and no precipitation of heavy metals was observed in the stream. Since precipitation phenomena such as heavy metals are not recognized in SO42-, an index indicating the degree of impact of AMD on the water quality of the point-of-use was calculated using SO42- as a contribution ratio; CR. The CR of the AMD to water quality at the point-of-use is in the range of 2%-12%.

2 0 0 0 OA 名古屋大学大幸キャンパスに現存する元軍需工場の空襲被害とその後の復旧状況

- 著者

- 三森 弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.56, pp.441-446, 2018 (Released:2018-02-20)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1 2

Daikou Campus of Nagoya University was established based on Mitsubishi Heavy Industries’ Daikou Factory, which had been used as arsenal since World War II.The Factory had been destroyed by bombing in 1944 but the part of the main building still exists in Daikou Campus.In this study, I thought that the selection of the location and the way of using under the premise of saving the building of historical value.Therefore, the study also clarified the repair of the factory after it has been destroyed in the bombing.

2 0 0 0 OA 専門演習における産学連携事業を活用した実践型教育の導入

- 著者

- 郭 潔蓉 杉本 雅彦 森下 一成 金塚 基

- 出版者

- 学校法人 三幸学園 東京未来大学

- 雑誌

- 東京未来大学研究紀要 (ISSN:18825273)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.181-189, 2021-03-31 (Released:2021-05-26)

本報告は、2018年4月より2019年3月までに実施された「足立区菓子業界の魅力発信事業」において、東京商工会議所と足立区の菓子業界団体と東京未来大学との協働により行った産学連携事業を活用した実践型教育の事例報告である。足立区の地場産業である菓子業界を取り上げ、その伝統と文化を国内外に情報発信を行うことで足立ブランドの魅力を広く伝えることを目指した本事業は、学生参加型の産学連携事業としても、実践型教育としても新しい試みであり、学生にとっても得られる知見が多い事業であったことは特筆すべきである。本連携事業がどのような背景で発足し、事業を推進する過程においてどのような成果と課題が得られたのか、本稿において報告を行うものとする。

2 0 0 0 OA 調理における食塩の役割

- 著者

- 香西 みどり

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.7-10, 2003 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1

Salt is a versatile seasoning in the cooking. For example, the addition of salt to the cooking water of rice make the water absorption of rice grains suppress. The salt is necessary for making the noodle because it can enhance the elasticity of the dough. The softening of vegetables and beans are promoted by the salt added to the cooking water. The browning of such fruits as an apple is restricted by the salt solution. The aggregation of egg is accelerated by the salt, while the strength of the soybean curd is weakened by the salt added to the cooking water. Thus the salt has various influences on appearance, taste, texture of foods during cooking. Some effects of salt on the textural changes of foods have concentration dependence. We need to control the concentration of salt for the desirable use to obtain the optimum cooked state. The mechanism of various changes by the salt is not always enough. For better understanding of the role of salt in the cooking, the mechanism of such changes as texture by the salt needed to be investigated.

2 0 0 0 OA カザフ騎馬鷹狩文化のイヌワシ捕獲術/産地返還にみる環境共生観の民族誌

- 著者

- 相馬 拓也

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.119-134, 2016 (Released:2016-08-03)

- 参考文献数

- 30

モンゴル国西部アルタイ地域の遊牧民には,イヌワシ(Aquila chrysaetos daphanea)を鷹狩用に捕獲・馴致する伝統が受け継がれている.鷲使いたちは,巣からヒナワシ“コルバラ”を捕獲するか,成鳥“ジュズ”を罠や網で捕獲する方法でイヌワシ(雌個体のみ)を入手する.そして4~5年間狩猟を共にしたのち,性成熟を機として再び自然へと返す「産地返還」の習慣を「鷹匠の掟」としてきた.しかし近年,こうした環境共生観の伝統知は熱心に実践されているとは言い難い.一部のイヌワシの交換,取引,転売は,地域の遊牧民や鷹匠にとって「現金収入」「生活資金源」となることもある.現存のイヌワシ飼育者(n=42)へのインタビューから,1963年~2014年までの52年間で入手履歴222例/離別履歴167例が特定された.しかし新規参入者の停滞に反してイヌワシ入手件数は増加する傾向にある.またイヌワシとの離別では,「産地返還」された個体は47.7%とそれほど高くはなく,「死別」「逃避」が全飼養個体の38.0%を占める.こうした結果からは,カザフ騎馬鷹狩文化がイヌワシ馴化・飼養の伝統知とともに連綿とつちかわれた自然崇拝観の継承・実践も鷲使いたちに徹底させる必要が,いま浮かび上がっている.

2 0 0 0 OA ボウルズ=ギンタスにおける<構造>と<実践>概念の意義再生産理論と教育

- 著者

- 小玉 重夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.4, pp.339-348, 1991-12-30 (Released:2009-01-13)

- 参考文献数

- 58

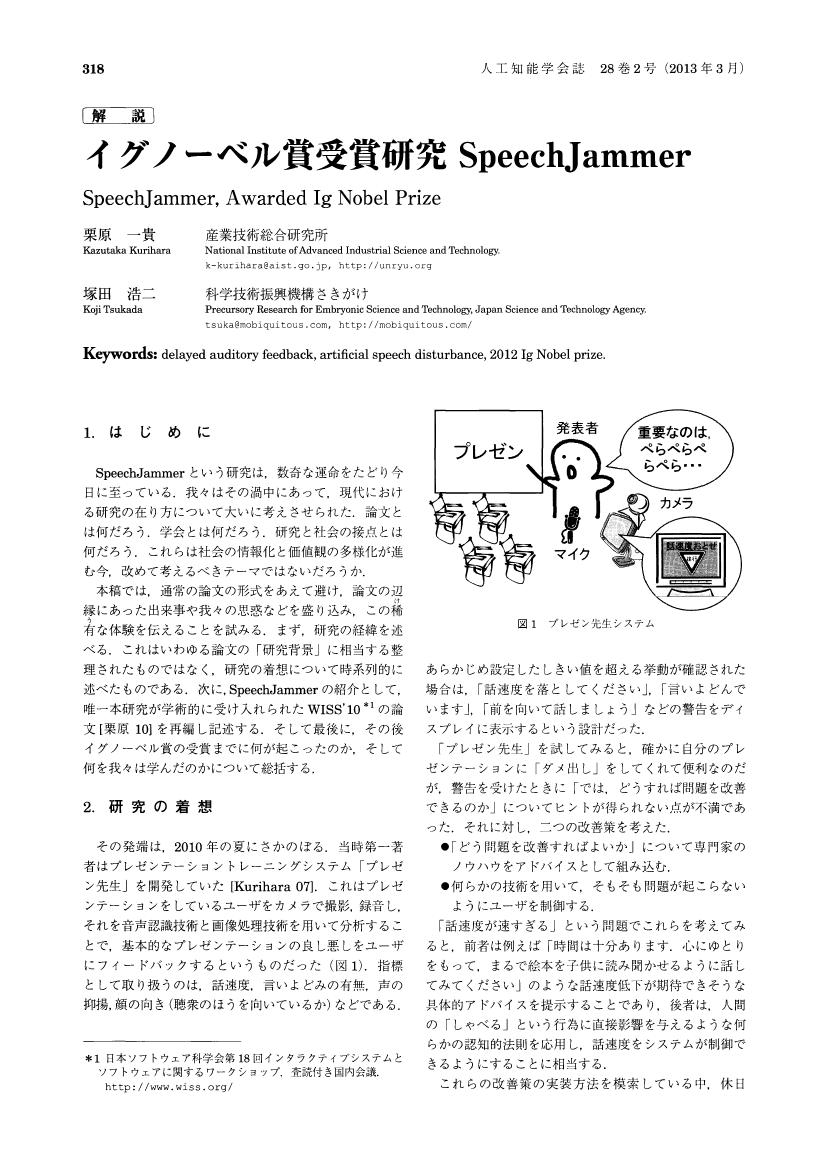

2 0 0 0 OA イグノーベル賞受賞研究SpeechJammer

- 著者

- 栗原 一貴 塚田 浩二

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.318-325, 2013-03-01 (Released:2020-09-29)

2 0 0 0 OA 局所麻酔薬バイアルおよび輸液ボトルのゴム栓の無菌性

- 著者

- 奥田 みのり 一戸 達也 金子 譲

- 出版者

- THE JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.156-159, 2001-04-15 (Released:2008-12-11)

- 参考文献数

- 4

市販の未開封局所麻酔薬バイアル,全身麻酔薬バイアルおよび輸液ボトルのゴム栓の無菌性と,消毒用アルコール綿によるゴム栓清拭の意義について検討した.また,これらの薬剤が菌によって汚染された場合にどのような発育を示すのかについても観察した.バイアルのカバーを取り除いた直後のゴム栓には,細菌および真菌が検出されなかった.しかし,アルコール綿で清拭した後では,20%に真菌の集落が検出された.リドカインバイアルにstaphylococous aureusならびにCandidaalblcansを播種したところ,生菌数は経時的に減少した.しかし,プロポフォールバイアルや輸液ボトルに播種された菌は24時間以降有意に増加した.

2 0 0 0 OA アマガエルになる

- 著者

- 清水 克哉

- 出版者

- 日本高圧力学会

- 雑誌

- 高圧力の科学と技術 (ISSN:0917639X)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.249, 2018 (Released:2018-12-28)

- 著者

- Maiko Saito Minoru Nakayama Kyota Fujita Atsuko Uchida Hiroyuki Yano Satoshi Goto Hitoshi Okazawa Masaki Sone

- 出版者

- The Genetics Society of Japan

- 雑誌

- Genes & Genetic Systems (ISSN:13417568)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.6, pp.303-314, 2020-12-01 (Released:2021-03-23)

- 参考文献数

- 58

yata mutants of Drosophila melanogaster exhibit phenotypes including progressive brain shrinkage, developmental abnormalities and shortened lifespan, whereas in mammals, null mutations of the yata ortholog Scyl1 result in motor neuron degeneration. yata mutation also causes defects in the anterograde intracellular trafficking of a subset of proteins including APPL, which is the Drosophila ortholog of mammalian APP, a causative molecule in Alzheimer’s disease. SCYL1 binds and regulates the function of coat protein complex I (COPI) in secretory vesicles. Here, we reveal a role for the Drosophila YATA protein in the proper localization of COPI. Immunohistochemical analyses performed using confocal microscopy and structured illumination microscopy showed that YATA colocalizes with COPI and GM130, a cis-Golgi marker. Analyses using transgenically expressed YATA with a modified N-terminal sequence revealed that the N-terminal portion of YATA is required for the proper subcellular localization of YATA. Analysis using transgenically expressed YATA proteins in which the C-terminal sequence was modified revealed a function for the C-terminal portion of YATA in the subcellular localization of COPI. Notably, when YATA was mislocalized, it also caused the mislocalization of COPI, indicating that YATA plays a role in directing COPI to the proper subcellular site. Moreover, when both YATA and COPI were mislocalized, the staining pattern of GM130 revealed Golgi with abnormal elongated shapes. Thus, our in vivo data indicate that YATA plays a role in the proper subcellular localization of COPI.

2 0 0 0 OA 水銀塗沫施鍼の可否について

- 著者

- 尾本 禎男 下条 喜信 小原 圭三

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 日本鍼灸治療学会誌 (ISSN:05461367)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.57-58, 1964-03-01 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 OA 性質の時間発展の安定性と相互独立性 ファーマースとディークスの様相解釈の検討

- 著者

- 佐藤 俊治

- 出版者

- 科学基礎論学会

- 雑誌

- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.69-74, 2002-03-25 (Released:2010-01-20)

- 参考文献数

- 15

近年, 哲学者の関心をひいている量子力学解釈の1つに, 様相解釈modal interpretationがある.様相解釈は次のことを狙った解釈である : シュレディンガーの猫のパラドクスに陥ることなく, 収縮なしの理論を構築すること.そのための戦術として, 様相解釈は量子系を特徴づける2種類の概念装置を用いる.すなわち, 通常の (量子力学的) 状態stateのほかに, 新たに性質propertyを導入する.これら二重の記述を巧妙に使いわけ-誤解を恐れずあえて一言でいえば, 状態をもちいて予測をし, リアリティについては性質をもちいて語る, ということをおこなう-いま述べた目的を果たそうとする試みが, 様相解釈の研究プログラムである.現在, 性質を具体的にどう定義するかにかんし, 複数の提唱が並存している.様相解釈という語はそれらの総称であり, 多くの論者がいずれか/いずれものアイディアを, あるいは展開し, あるいは批判する議論を戦わせている.しかし, 中でもとくに議論の俎上にのぼる機会が多いのが, ファーマースとディークスによる提唱である (Vermaas and Dieks 1995, ファーマース-ディークス様相解釈とよぶことにする).本論では, これを取りあげ, 論じる.ファーマース-ディークス様相解釈は次の2点をその基本アイディアのうちに含む.一方で, ある時刻に1つの合成系を成す諸部分系が, おのおのに, 自身の性質を所有するさいの (同時) 結合確率が, 明示的に定義される.他方で, 性質のダイナミクスが認められる.そのさい, 性質ダイナミクスが安定性テーゼstabilitythesisとよばれる条件を満足することが, 通常, 要請される.安定性テーゼを認めるとき, 本論のいう相互独立性テーゼを認めることが自然である (いずれのテーゼも詳細は後述).しかし, 以上のアイディアを十分実現可能なある具体的実験状況に適用するなら, 矛盾を生じる.本論はこの点を示す.結論は次のとおり : 《安定性テーゼ, かつ, 相互独立性テーゼ》と, 《同時結合確率の定義》とが, 両立しない事例が存在する.

2 0 0 0 OA 減圧製粉の昇温抑制効果

- 著者

- 村田 敏 スロウラ フセイン 今田 大介 アマラトウンガ K. S. P.

- 出版者

- The Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers

- 雑誌

- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.53-57, 1995 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 6

本報では, 製粉時に発生する熱による粉体の品質低下の防止に有効な減圧製粉について研究を行った。測定では, 圧力を (170~1025hPa), 水分を (13.4~20.2%w. b.) と変化させることにより, 各々の条件における製粉機の消費電力, 小麦粉末の水分変化を求めた。その結果, 常圧時 (この場合1025hPa) の製粉に比べ, 減圧時の製粉では, 製粉後の粉末の温度上昇が少ないことが明かとなった。また, 消費電力は減少し, 製粉後の水分の減少量は大きくなった。なお, 製粉機への小麦の供給速度は, 小麦の水分に依存することが示された。

2 0 0 0 OA アーチェリーのシューティングにおける筋の作用機序及びリリース時の筋放電休止の出現

- 著者

- 西薗 秀嗣 中川 功哉 須田 力 斎藤 勝政

- 出版者

- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.17-26, 1983-02-01 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 5 6 4

アーチェリーのシューティングについて, 日米のトップアーチャー2名並びに技術水準の異なる男子大学生アーチャー15名の上肢, 上肢帯, 体幹筋の筋電図記録, 動作分析を行い, 以下の知見を得た。1) 初心者及び経験5年程度の中級者では, セットアップ, ドローの初期から上肢の放電が著しく, フルドローに入って左右側の筋緊張が不安定な状態でリリースがなされる。これに対してトップアーチャーでは初期から上肢帯, 体幹筋の活動が大きく, フルドローでは左右側で均等な強い筋活動がみられた。さらに, フォロースルーで一定時間, 筋活動が安定して持続し, 合理的な筋の作用がなされていた。2) トップアーチャー2名において, リリースに先行して両側の三角筋肩峰部で筋放電休止期Silent Period (S.P.) が認められ, さらに1名で押し手 (左) 僧帽筋横部でも認められた。3) 大学生アーチャー12名について, 経験年数と成績から上級者, 中級者, 初級者に分け, 三角筋でのS.P.の出現率, 潜時, リリース反応時間について検討した結果, 初級者ではS.P.の出現は2名に認められたが出現率は低く, リリース反応時問は190~230msecと長く, かつ分散している。上級者では全員S.P.の出現があり, 出現率は70~100%と高く, S.P.潜時及びリリース反応時間の平均値はそれぞれ, 115msec, 175msecとなり, しかもばらつきが少ない。4) 引き手 (右) 三角筋のS.P.の出現と同側僧帽筋の活動増強の時期が, 特に上級者群でほぼ一致した。この両筋は神経支配が異なり, リリース動作での拮抗筋と考えられず, リリース動作での一連の主働筋と考えられる。これらのことから, アーチェリーのシューティングという複雑な動作で出現したS.P.は, 長期にわたるトレーニングによる巧緻性獲得過程にみる一つの合理的な神経筋機構であると考えられる。

2 0 0 0 OA アーチェリーのエイミングからフォロースルーにおける筋活動とパフォーマンス

- 著者

- 渡辺 一志 辻 幸治 米山 富士子

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.405-411, 1993-03-01 (Released:2017-09-27)

In archery, highly reproducible release is required during shooting to get a good score.Shooting in archery consists of eight different techniques. The last phase of these techniques is follow-through, which all eight have in common. The purpose of this study was to investigate the relationship between the muscle activity at follow-through and performance. In ten healthy archery club members, we recorded the muscle activity of six regions from both sides of M.deltoideus (pars acromialis), M. trapezius (pars ascendens), M. trapezius (pars descendens) by means of electromyogram. Integrated electromyograms of 1 second each at the aiming phase and the follow-through phase were calculated in order to evaluate this technique. The results obtained in this study were: 1) The skilled archers sustained high level (above 80%) muscle activity in the follow-through phase. 2) A significant correlation (r=0.791 r<0.05) was observed between the muscle activity on the draw side and the best score in a single round.3) The performance in archery was effected by the continuation of muscle activity in the shoulders, the neck and the back at follow-through. The continuation of muscle activity in the draw side seemed to be especially significant for archery performance.

2 0 0 0 OA 食道知覚と食道知覚過敏―そのメカニズムと臨床的意義―

- 著者

- 三輪 洋人

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.111, no.10, pp.1911-1922, 2014-10-05 (Released:2014-10-05)

- 参考文献数

- 80

食道知覚は食道への刺激が侵害受容体および一次・二次知覚神経を介して中枢へと伝達されて生じる.これが病的に過敏となった食道知覚過敏は,非びらん性胃食道逆流症や機能性食道疾患における症状発生に大きな役割を果たしているが,その発生には粘膜の炎症やストレスが関与している.また,これまで胸やけ症状は傷害された食道粘膜内に胃酸がしみ込んで生じるという「しみこみ説」で説明されていたが,最近では酸が物理的にではなく食道上皮からの炎症性メディエーターの放出を介して症状をおこす可能性が論じられている.一方,明らかな逆流性食道炎があっても症状を示さない患者群の存在が注目されている.このように食道知覚・知覚過敏に関する研究は急速に進展している.

2 0 0 0 OA 深海生物飼育のための高圧研究装置開発

- 著者

- 小山 純弘

- 出版者

- 日本高圧力学会

- 雑誌

- 高圧力の科学と技術 (ISSN:0917639X)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.4, pp.330-338, 2010 (Released:2010-12-11)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

In this article, recompression induced resuscitation and atmospheric pressure acclimation of deep-sea multicellular organisms were investigated. Despite captured deep-sea organisms at depths between 910 m and 1,300 m sustain serious damage on decompression and exposure to high temperature of surface seawater, the organisms recovered by immediate re-compression until 5 MPa within 30 minutes after submersible bring back to mother ship. The re-pressurized deep-sea organisms can acclimatize at atmospheric pressure condition for a few months after slow decompression at a rate of −0.025 MPa/h. Furthermore, negative potential application induced antirust effect of pressure-stat aquarium system, which composed of stainless steel, was also described.

- 著者

- 後藤 さゆり 在塚 礼子

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.554, pp.117-121, 2002-04-30 (Released:2017-02-04)

- 参考文献数

- 25

This study aims at accounting for validity of the theory of space by O.F.Bollnow for dwelling environmental education, and trial study on making clear of the characteristic of "Raum, den man hat" Bollnow said by considerations about the representation of Primary Scenes. According to the theory of space by Bollnow, it is principal understanding of space on the true meaning to dwell that man get "Geborgenheit" in "Raum, den man hat". As a result, Primary Scenes are valid for realizing "Raum, den man hat" through having unity with man, and "Geborgenheit".

2 0 0 0 OA 児童の頭痛及び腹痛等不定愁訴と気象変化についての一考察

- 著者

- 岡田 桂子

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, pp.220-221, 2020-08-24 (Released:2020-11-25)

- 著者

- 北 雄介 門内 輝行

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.651, pp.1159-1168, 2010-05-30 (Released:2010-07-26)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 4 3

The city is so complicated that we can hardly describe its totality. The purpose of this study is to clarify how we perceive cities, and what we recognize there. We introduce the concept of modality in order to grasp the total phenomena between human and environment as the global meaning of cities. We conduct walkthrough experiments in Kyoto City, and ask subjects of those experiments to write down what they feel as it is. The results are as follows.1) A theoretical model of urban modalities is constructed based on possible world semantics.2) Urban modalities can be described and visualized based on the data of walkthrough experiments.