4 0 0 0 OA シンガポールABC水のデザインガイドラインにおけるグリーンインフラ 適用策の推進手法

- 著者

- 福岡 孝則 加藤 禎久

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画報告集 (ISSN:24364460)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.423-429, 2019-03-07 (Released:2022-06-08)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

アジア・モンスーン気候下で,都市・国土スケールを対象として展開されるGI適用策の推進手法としてのシンガポールのABC Waters Design Guidelines(ABC-WDG)の内容と実態,及びガイドラインで認証された事例の動向・実効状況から得られた,GI適用策推進に向けた知見は以下の通りである。ABC-WDGは計画・設計や啓蒙のための媒体である一方で,認証制度や人材育成,認証プロジェクトの推進と市民への啓蒙までを3P(市民,行政,民間)で包括的に推進する戦略であることがわかる。シンガポールのABC-WDGは,都市・国土スケールにおけるGI適用策の推進手法としての一つのあり方を示している。

4 0 0 0 OA ピーター・ブルックの『マハーバーラタ』―インドの視点

- 著者

- ルストム バルーチャ 平井 正子

- 出版者

- 日本演劇学会

- 雑誌

- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.1-24, 1998-05-15 (Released:2019-11-11)

4 0 0 0 OA “自己に求める完全主義”と抑うつ傾向および絶望感との関係

- 著者

- 桜井 茂男 大谷 佳子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.179-186, 1997-08-28 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 14 21

The purpose of this study was to construct a new multidimensional self oriented perfectionism scale (MSPS) and to examine the relationship of self-oriented perfectionism to depression and hopelessness in college students. In Study 1, 26 original items of a new MSPS were administered to 132 students and factor analysis revealed 4 solutions: desire for perfectionism (DP), personal standard (PS), concern over mistakes (CM), and doubting of actions (D). Twenty items of the final MSPS had high reliability and validity as an instrument of measuring self-oriented perfectionism (Hewitt & Flett, 1991). In Study 2, 178 students completed a questionnare consisting of MSPS, stressor scale, depression scale, and hopelessness scale. PS was negatively related to hopelessness, and CM and D were positively related to both depression and hopelessness. Students with high CM scores had higher depression than those with low CM scores, unrelated to the degree of stress.

4 0 0 0 OA 味と化学構造(1)

- 著者

- 有吉 安男

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.3, pp.189-196, 1974-03-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 「も」の字母に「无」はない

- 著者

- 角 紀子

- 出版者

- 書学書道史学会

- 雑誌

- 書学書道史研究 (ISSN:18832784)

- 巻号頁・発行日

- vol.2001, no.11, pp.83-98, 2001-09-30 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 28

4 0 0 0 OA メディカル・アロマセラピー

- 著者

- 今西 二郎

- 出版者

- 日本補完代替医療学会

- 雑誌

- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.53-61, 2004 (Released:2004-04-27)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 5 2

メディカル・アロマセラピーは,エッセンシャルオイルを用いて,疾患の治療や症状の緩和を図る補完・代替医療の一つである.また,メディカル・アロマセラピーは,看護や介護領域など広く用いることができる.エッセンシャルオイルには,抗菌作用,抗ウイルス作用,抗炎症作用,鎮静作用,抗不安作用などさまざまな薬理作用があるので,メディカル・アロマセラピーは産婦人科疾患,皮膚疾患,上気道感染症,心身症,疼痛管理,ストレス管理などにおいて,有用である.アロマセラピーの方法としては,吸入,内服,アロマバス,マッサージなどがある.このうち,アロママッサージは,もっとも効果が高い.アロママッサージにより,効率よくリラクセーションを誘導することができる.しかし,メディカル・アロマセラピーは,あくまでも補完的であり,他の療法と組み合わせることで,統合医療の実現に貢献できる.

4 0 0 0 OA 意味と感情の予測的処理 ―中山論文へのコメント―

- 著者

- 大平 英樹

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.44-54, 2020 (Released:2021-07-27)

- 参考文献数

- 21

4 0 0 0 OA 朝鮮半島原始時代農耕集落の立地

- 著者

- 後藤 直

- 出版者

- Japan Association for Quaternary Research

- 雑誌

- 第四紀研究 (ISSN:04182642)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.5, pp.285-302, 1994-12-31 (Released:2009-08-21)

- 参考文献数

- 65

朝鮮半島の原始農耕は, 近年の集落遺跡発掘調査と栽培穀物遺体発見例の増加によって, 耕地・耕作具など不明の部分もあるが, その輪郭が明らかになりつつある. 畑作農耕は, 中国東北地方新石器時代の畑作農耕の伝播により, 有文土器時代中頃 (紀元前4,000~3,000年) に始まったと推定される. 次の無文土器時代 (紀元前1,000年) に農耕社会が形成され, この時代には水稲農耕が始まった. 暖かさの指数の等値線分布と畑作・水稲耕作の分布はほぼ対応し, 漢江流域より北では畑作が主で, 水稲耕作はほとんど行われなかった. 漢江流域以南では畑作とともに水稲耕作が行われ, 水稲耕作は南ほど盛んであった.農耕集落遺跡の立地は5つにわけられる. (1) 山間部の河川中・上流部の河川沿い, 曲流部, 合流部の河岸段丘などは, 漁撈・狩猟・採集にも適し, 小集落, 支石墓が点在するが, 狭隘なため耕地の拡大と農耕社会の発展には限度がある. 水稲への依存度も低い. (2) 河川中流から下流の平野部の河岸段丘や中洲と, (3) 小平野や谷底平野に面する低丘陵に立地する集落は, 畑作農耕・水稲農耕いずれの場合も耕地の拡大が可能であり, 農耕社会発展の中心であった. ここに支石墓のほか, 地域的・政治的統合を示す青銅器副葬墓が多い. (4) 山頂に立地する遺跡は少なく, 何らかの事情による特殊例であろう. (5) 海岸部には農耕をほとんど行わない漁撈民の遺跡も立地する. かれらは, とくに南海岸では海上交易の担い手として, 内陸部の農耕集落と結びついていた.

4 0 0 0 OA 日本仏教における因果応報の研究

4 0 0 0 OA ベイズ学習とバイアス―自信過剰な人は得をするか?―

- 著者

- 山本 裕一

- 出版者

- 公益財団法人 三菱経済研究所

- 雑誌

- 三菱経済研究所 経済研究書 (ISSN:27587711)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.137, pp.1-83, 2021-03-22 (Released:2023-08-01)

4 0 0 0 OA 日本における漫画広告の登場とその受容

- 著者

- 道﨑 紗子

- 出版者

- 一般社団法人 芸術工学会

- 雑誌

- 芸術工学会誌 (ISSN:13423061)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, pp.44-45, 2023-11-01 (Released:2023-11-15)

4 0 0 0 OA ミュンヒハウゼン症候群の1症例

- 著者

- 境 徹也 澄川 耕二

- 出版者

- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会

- 雑誌

- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.21-24, 2010-01-25 (Released:2010-08-04)

- 参考文献数

- 13

虚偽性障害は,身体的・心理的症状または徴候を意図的に作り出す疾患であり,特に身体的症状と徴候の優勢なものはミュンヒハウゼン症候群と呼ばれる.われわれは複合性局所疼痛症候群(CRPS)様症状をきたしたミュンヒハウゼン症候群患者を報告する.患者は47歳の男性であった.腰椎椎間板術後の腰下肢痛と歩行不能を訴え,車椅子で当科へ紹介受診となった.腰椎のMRIで,明らかな異常はなく,院外では普通に歩行していた.その後,咽喉頭部違和感,腹部不快感,上顎痛,発熱など多彩な身体症状を次から次へと訴えていたが,検査で異常はなかった.8カ月後に,右肘部管症候群に対する尺骨神経移行術後に,右腕の腫脹が出現し,CRPSが疑われた.13カ月後に,腹部不快感を訴え,腹部CTにて腸管内に金属異物が発見された.40カ月後に,右腕の腫脹が著明になり,右上腕がバンドで強く締め付けられているのが発見された.医療スタッフは早期にこの病態を認識し,この病的行動により混乱させられないことが重要である.

4 0 0 0 OA 「普通であること」の呈示実践としてのパッシング ガーフィンケルのパッシング論理を再考する

- 著者

- 河村 裕樹

- 出版者

- 日本社会学理論学会

- 雑誌

- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.42-54, 2017 (Released:2020-03-09)

本稿の目的は、エスノメソドロジーの創始者であるガーフィンケルのパッシングの議論を再考することで、ゲーム的な分析では捉えきれないパッシングの内実を明確化することである。すなわち、ガーフィンケルによれば、ゲーム的な分析枠組みを用いるゴフマンのパッシングの論理ではパッシングの内実について捉えられない側面があるという。その側面とは相互反映性や状況操作、継続性である。ここでゲーム的な分析が可能なパッシングとは、エピソード的性格、事前の計画、実際的な規則に対する信頼という特徴をもち、ゲーム的な分析では捉えられないパッシングとは、人びとが自明視し、背景となっているルーティンに埋め込まれた当たり前のことを達成することが課題であるような実践のことである。これらを考慮に入れることで改めて検討し直すと、ゲーム的な分析枠組みでパッシングを分析することは可能ではあるが、一方でガーフィンケルによるパッシングの論理を用いることで、自明視され背景化している「普通であること」を達成することこそが、パッシングを行う者にとっての第一の課題であるということが明らかとなる。この両者の構造上の不一致を確認したうえで、後半では一つの事例を用いて、ガーフィンケル的な分析をすることにどのような意味があるのかを例証する。そのことにより、エスノメソドロジーの立ち上げにおいて重要な役割を果たしたアグネス論文を再評価し、その意義を確認する。

- 著者

- Yousuke Yamashita Hideharu Akiyoshi Makoto Inoue

- 出版者

- 公益社団法人 日本気象学会

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- pp.19B-002, (Released:2023-10-18)

The dynamical response of the southern hemisphere stratosphere to the ocean-surface conditions in 2002 and 2019, when exceptional sudden stratospheric warming (SSW) events occurred, was examined through the chemistry–climate model and experiments with 1,000 ensemble members using the sea-surface temperature (SST) and sea-ice conditions. Planetary waves propagating from the troposphere to the stratosphere in experiments using the ocean-surface conditions in 2002 and 2019 were markedly enhanced compared to those in experiments using climatological ocean conditions, owing to the enhancement of the zonal wavenumber-2 component in August 2002 and the wavenumber-1 component from August to November 2019. The distribution function from the ensemble members of the Antarctic polar-vortex intensity shifted to a weaker side in the 2002 and 2019 experiments relative to that of the climatological ocean conditions. The planetary wave propagation to the stratosphere was more enhanced in 2019 than in 2002 from austral winter to spring. This result is consistent with the weakening of the Antarctic polar-vortex intensity in the 2019 experiment relative to the 2002 experiment. These results suggest that the SSWs in 2002 and 2019 are closely related to the ocean surface conditions in these years through wave propagation in the troposphere and stratosphere.

4 0 0 0 OA 望ましい分配ルールとは何か ―階層の規範理論をめざして―

- 著者

- 盛山 和夫

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.3-19, 2009-05-25 (Released:2010-01-08)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2

社会学の他の領域の場合と同じように、階層研究もまた規範的問題を主題化することを避けてきた。それは、今日の格差問題の華々しさの中でもそうである。格差の拡大や存在を指摘する研究は、暗黙のうちに格差を批判しているのだが、その場合、格差が望ましくないことは自明なものと前提されている。また、かつての機能主義的成層理論は、成層の存在を機能主義的に説明することを通じて、実質的に成層を正当化した。しかしどちらも、規範的問題を主題化しないという点で不適切である。他方、階層の規範理論は現代リベラリズムにおいて盛んに展開されているが、ここでは責任―平等主義に代表されるように、「生産局面の等閑視」と「帰結への無配慮」がみられる。これも含めて、望ましい分配ルールに関する議論は、分配されるべき財の存在を所与とする「マナ型原理」に陥っている。本稿は、階層の規範理論をめざす試みの一環として、生産局面と帰結とを考慮した望ましい分配ルールとは何かを考察する。すなわち、いかなる分配ルールが望ましいかは、ルールの内在的性質によってではなく、ある共同生産関数が与えられている社会にあるルールが設けられたとき、人々の生産活動を通じていかなる分配状態が実現するかという問いとして定立される。そして、この理論枠組みのもとで、さらに人々の合理的選択を仮定したとき、分配ルールの望ましさが、ナッシュ均衡として実現する分配状態の望ましさに帰着することを示す。

4 0 0 0 OA <親権>の成立 : 明治民法の中の親・子ども・国家(IV 投稿論文)

- 著者

- 広井 多鶴子

- 出版者

- 日本教育政策学会

- 雑誌

- 日本教育政策学会年報 (ISSN:24241474)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.152-168, 1994-06-25 (Released:2017-12-29)

In the early years of the Meiji era there was no legal concept of parental rights. It was considered that the responsibility for children's education should be borne by the head of the household. The Meiji Civil Code of 1898 was the first legal provision in Japan to specify the rights and duties of parents. According to the commonly accepted theories concerning family law, under the Civil Code the patriarchal and feudalistic family system was taken as the norm, and the rights of parents were limited and controlled by those of the head of the household. However, if we look at the legislative process under the Meiji Civil Code, we find that the assertion that heads of households had significant rights concerning education must be rejected. Instead, there is very considerable support for the view that education must be left to parents since it is they who have a "natural" love for their children. At the same time, the right of parents to educate their children was more frequently thought of as a duty than as a right, a duty moreover not to the state but to the children. In the modern family, parents are thought of as having parental rights and duties with the protection of their children's interests in mind, and in this sense one can say that the rights of parents under the Civil Code were based on the concept of the modern family with its roots in ties of love and affection rather than on any feudalistic concept. Children have come to be seen as having to obey their parents in order to protect the interests of the parents. However, the Civil Code put parents under an obligation to protect their children's rights, because children were seen as immature and lacking full capability. The code also incorporated into the legal system for the first time a role for the state in supervising the conduct of parents. The modern understanding of parental rights as being in the interests of children implied systematization in the public interest of the role of the state in supervising parents.

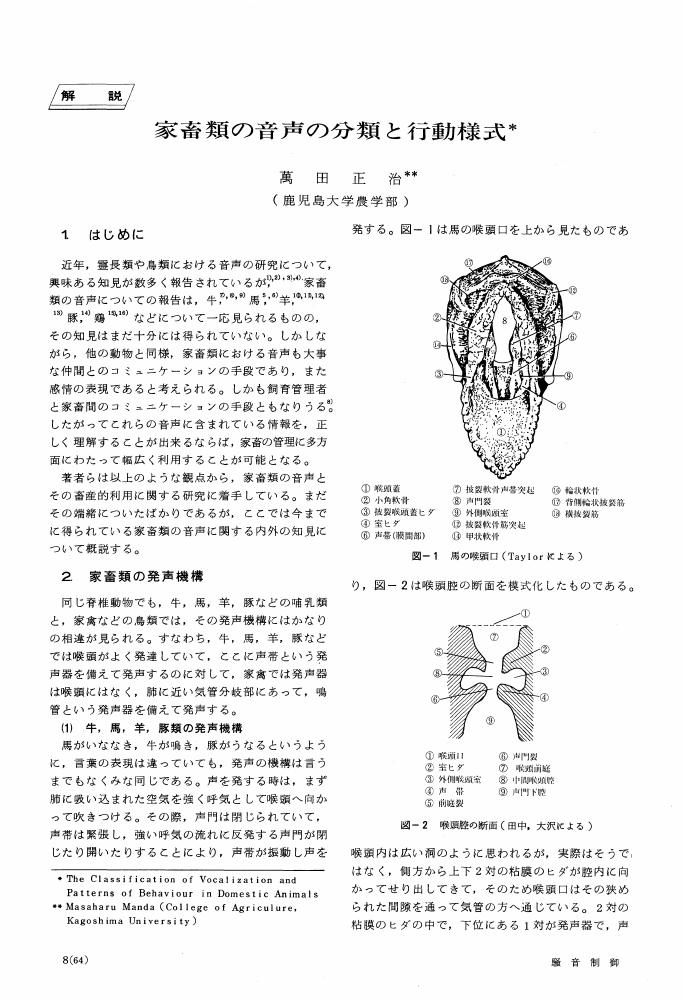

4 0 0 0 OA 家畜類の音声の分類と行動様式

- 著者

- 萬田 正治

- 出版者

- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan

- 雑誌

- 騒音制御 (ISSN:03868761)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.64-70, 1989-04-01 (Released:2009-10-06)

- 参考文献数

- 21

4 0 0 0 国賊池田大作「創価学会」を斬る : ユダヤ悪魔教に日本を売る

4 0 0 0 OA 症例 ウイルス性心筋炎によると思われる心破裂の1例

- 著者

- 笠間 正文 日鼻 靖 清水 和彦 綱川 宏 真島 三郎 後藤 晃 春見 建一 岡田 了三

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.425-429, 1993-04-15 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 12

26歳,女性.1988年9月,感冒症候群後に心不全を発症し,心電図でST上昇,血液検査で筋原性逸脱酵素の上昇,コクサッキーA16ウイルス抗体値1,024倍を呈した.11日後に心タンポナーデに対し心膜穿刺を施行し,700mlの血液を排除,一時小康を得たが,突然心肺停止に終わった.剖検所見では心重量430g,右室後面に破裂孔と,その周囲の凝血塊を認めた.組織学的に両心室筋に広範な単核細胞浸潤と心筋細胞壊死を伴う急性非特異性心筋炎所見と裂孔周囲に脂肪組織の進入を認め,ウイルス性心筋炎が心外膜下脂肪組織に波及して心破裂を生じたまれな例と診断された.

- 著者

- S. I. HARADA

- 出版者

- The Linguistic Society of Japan

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1971, no.60, pp.25-38, 1971-12-25 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 8

Variations within a single dialect have often been referred to as ‘free variations’. But this terminology is quite a bit misleading, since it tends to imply that an individual speaker allows any of the variants. Recent investigations have revealed that the so-called ‘free variations’ may not in fact be free variations for an individual speaker. There are cases where an individual speaker consistently follows one variation although the dialect as a whole allows more than one variant. Variations of this sort, which cannot be accounted for in terms of geographic nor of sociological divisions, we shall henceforth refer to as ‘idiolectal variations’.The existence of idiolectal variations in this sense is not a new discovery, but systematic investigations have not been made until quite recently. For some of the results of work on idiolectat variations in English, see Carden (1970), Elliott et al.(1969), and Greenbaum and Quirk (1970). Unfortunately, however, it seems to me that there has appeared no such work on like phenomena in Japanese. The present paper will present one area of syntax of the Tokyo dialect of Japanese which clearly exhibits an idiolectal variation and will discuss how general linguistic theory could shed light on such phenomena.