4 0 0 0 OA 脳画像の読み方: 基礎編

- 著者

- 石原 健司

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.184-187, 2018-06-30 (Released:2019-07-01)

- 参考文献数

- 5

脳画像は診断のみならずリハビリテーションでも有用な情報を提供してくれる。ここでは脳画像の読影において基本となる脳部位同定方法の考え方を呈示した。大脳の側面像で脳溝・脳回の名称を覚え, 画像の中でどのように表現されているのかを理解できれば, それらの相互の位置関係から, 手順を踏むことによって目的の構造を同定することができる。そのためには, どの方向の, どの断面で, どのような構造を同定することができるのか, を知っておくことが必要であるが, これは実際の脳画像を繰り返し見ながら習熟するのが唯一にして確実な方法である。

4 0 0 0 OA 物質使用障害に対する条件反射制御法の効果に関する統計的検証

- 著者

- 生駒 貴弘 岡田 和也 長谷川 直実 佐々木 渉 平井 愼二

- 出版者

- 日本犯罪社会学会

- 雑誌

- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.140, 2017 (Released:2018-10-31)

本研究は,物質使用障害に対する条件反射制御法の効果について検証したものである. この技法は,標的行動を司る反射連鎖を制御することを目的とするが,これまでの実践を通じて, 物質使用障害者の通院治療を継続させる効果,及びその再犯を防止する効果があると推測される. その根拠となる仮説として,第1に,この技法は,具体的な作業をステージの進行に従って積み重ね る構成であるため,通院目的と課題が明確であり,また通院を重ねるごとに効果が実感されるため, 通院を継続する動機づけが高められる.第2に,この技法を用いることにより,物質使用の引き金とな る刺激に遭遇した際の反射連鎖の作動性が減衰するとともに,物質使用に至る行動を司る反射連鎖を 止めるための人工的な刺激(動作と文言)を形成し活用することで、規制薬物再使用の危険性を低下 させることができる. 仮説の検証は,2種類の実態調査を行い,その結果について統計的に検討を行った. その結果,この技法は,物質使用障害者の通院治療を継続させる効果,及びその再犯を防止する効 果があることが示唆されたが,限定的な条件に基づく分析であることから,更なる実証研究の集積が 必要と思われる.

- 著者

- 寺田 喜朗

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.4, pp.983-984, 2012-03-30 (Released:2017-07-14)

4 0 0 0 OA 藍藻Spelaeopogonの一新種

- 著者

- 米田 勇一

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.4, pp.329-332, 1942-09-30 (Released:2017-09-25)

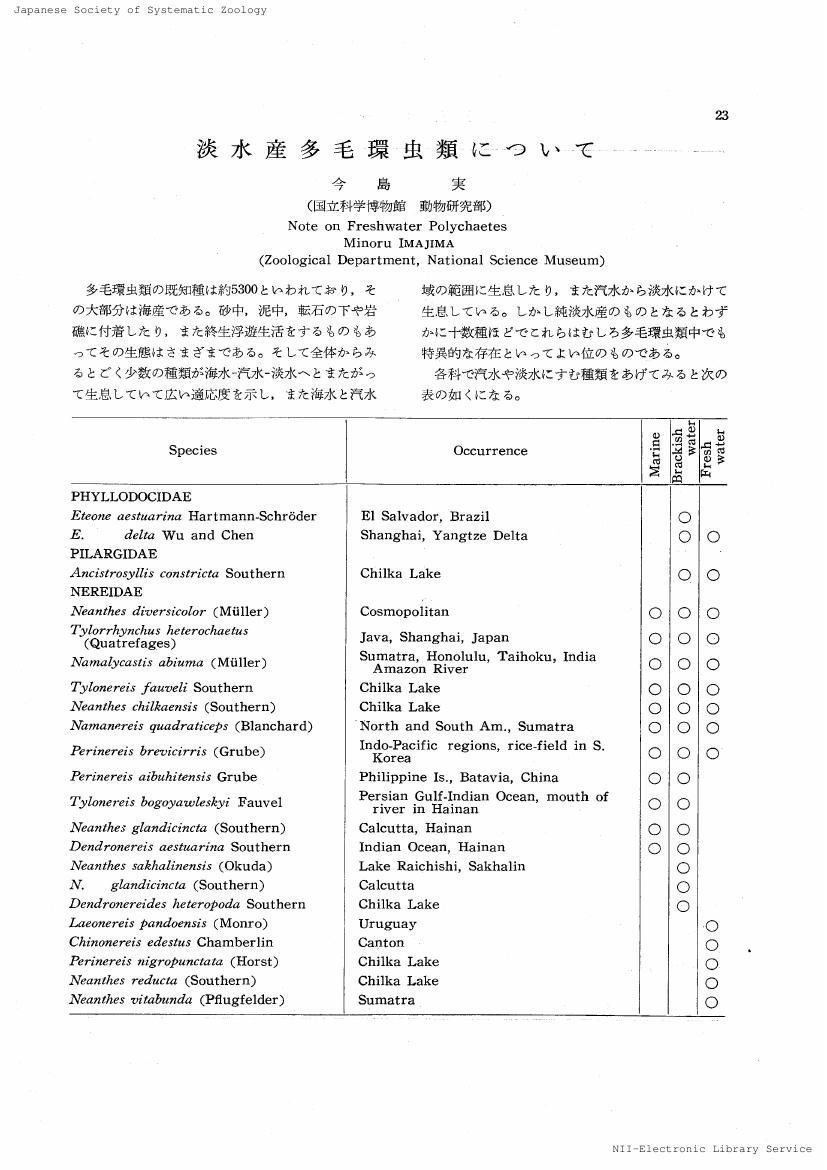

4 0 0 0 OA 淡水産多毛環虫類について

- 著者

- 今島 実

- 出版者

- 日本動物分類学会

- 雑誌

- 動物分類学会会報 (ISSN:21897271)

- 巻号頁・発行日

- vol.38.41, pp.23-26, 1968-09-25 (Released:2018-03-30)

4 0 0 0 OA 抗体依存性増強

- 著者

- 坂口 剛正

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.5, pp.394-395, 2021 (Released:2021-07-17)

- 参考文献数

- 15

4 0 0 0 OA 初期フエビアン協会の教育への接近1902 年教育改革へのその収束

- 著者

- 三笠 乙彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.4, pp.228-236, 1965-12-30 (Released:2009-01-13)

- 参考文献数

- 55

4 0 0 0 OA 言語統計学入門(3) パーセンテージと比率

- 著者

- 中俣 尚己

- 出版者

- 計量国語学会

- 雑誌

- 計量国語学 (ISSN:04534611)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.205-213, 2021-12-20 (Released:2022-12-20)

- 参考文献数

- 2

数値データを比率を用いて表すことは広く行われているが,それゆえに不適切な利用も目立つ.本稿では比率をパーセントで表示する意義とその際の注意点についてまとめた. まず,パーセントを内訳として使用する際には,100を超えるデータの情報を圧縮して示しているということに留意が必要である.非常に少ないデータをパーセントで表示したり,小数点以下の値を細かく記述することは不適切な利用である.また,比率を用いて異なる母数のデータを比較するときは何に対する比率であるかを意識することが重要である.パーセント表示された値の差はパーセントポイントという単位を使って示さなければならない.また,パーセント以外の比率の単位も存在する.コーパス言語学で用いられるpmwという単位についても紹介した.

4 0 0 0 OA 写真術の発達と表現の変遷

- 著者

- 澤本 徳美

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.6, pp.572-581, 1989-12-28 (Released:2011-08-11)

- 著者

- Shiro Nakahara

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-23-0388, (Released:2023-06-27)

- 参考文献数

- 12

- 著者

- Hidehiro Iwakawa Masateru Takigawa Junji Yamaguchi Claire A Martin Masahiko Goya Tasuku Yamamoto Miki Amemiya Takashi Ikenouchi Miho Negishi Iwanari Kawamura Kentaro Goto Takatoshi Shigeta Takuro Nishimura Tomomasa Takamiya Susumu Tao Shinsuke Miyazaki Hiroyuki Watanabe Tetsuo Sasano

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-23-0574, (Released:2023-10-27)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1

Background: For lesion size prediction, each input parameter, including ablation energy (AE), and output parameter, such as impedance, is individually used. We hypothesize that using both parameters simultaneously may be more optimal.Methods and Results: Radiofrequency applications at a range of power (30–50 W), contact force (10 g and 20 g), duration (10–60 s), and catheter orientation with normal saline (NS)- or half-normal saline (HNS)-irrigation were performed in excised porcine hearts. The correlations, with lesion size of AE, absolute impedance drop (∆Imp-drop), relative impedance drop (%Imp-drop), and AE*%Imp-drop were examined. Lesion size was analyzed in 283 of 288 lesions (NS-irrigation, n=142; HNS-irrigation, n=141) without steam pops. AE*%Imp-drop consistently showed the strongest correlations with lesion maximum depth (NS-irrigation, ρ=0.91; HNS-irrigation, ρ=0.94), surface area (NS-irrigation, ρ=0.87; HNS-irrigation, ρ=0.86), and volume (NS-irrigation, ρ=0.94; HNS-irrigation, ρ=0.94) compared with the other parameters. Moreover, compared with AE alone, AE*%Imp-drop significantly improved the strength of correlation with lesion maximum depth (AE vs. AE*%Imp-drop, ρ=0.83 vs. 0.91, P<0.01), surface area (ρ=0.73 vs. 0.87, P<0.01), and volume (ρ=0.84 vs. 0.94, P<0.01) with NS-irrigation. This tendency was also observed with HNS-irrigation. Parallel catheter orientation showed a better correlation with lesion depth and volume using ∆Imp-drop, %Imp-drop, and AE*%Imp-drop than perpendicular orientation.Conclusions: The combination of input and output parameters is more optimal than each single parameter for lesion prediction.

- 著者

- Shinya Suzuki

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-23-0586, (Released:2023-08-30)

- 参考文献数

- 7

- 著者

- Ahmed Arafa Yoshihiro Kokubo Rena Kashima Chisa Matsumoto Masayuki Teramoto Kengo Kusano

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-23-0464, (Released:2023-09-22)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 1

Background: Atrial fibrillation (AF) is the most diagnosed arrhythmia in clinical settings. The fatty liver index (FLI) is a marker of liver steatosis with potential cardiovascular implications. This study investigated whether FLI could predict the risk of AF.Methods and Results: We used data from the Suita Study, a Japanese population-based prospective cohort study. A total of 2,346 men and 3,543 women, aged 30–84 years, without prevalent AF were included and followed up. The diagnosis of AF was established during follow-up using electrocardiograms, hospital records, and death certificates. FLI was assessed during a baseline health checkup. Hazard ratios (HRs) and 95% confidence intervals (CIs) were calculated for incident AF per FLI quintile and log-transformed FLI. Within a median 14.5 years of follow-up, 142 men and 105 women developed AF. Compared with women in the third (middle) FLI quintile, women in the first (lowest), fourth, and fifth (highest) quintiles showed a higher risk of AF, with multivariable-adjusted HRs of 2.37 (95% CI 1.06–5.31), 2.60 (95% CI 1.30–5.17), and 2.04 (95% CI 1.00–4.18), respectively. No corresponding associations were observed in men. The change in log-transformed FLI was not associated with the risk of AF in either sex.Conclusions: A U-shaped association between FLI and AF risk was detected in Japanese women. FLI could be a screening tool to detect women at high risk of developing AF.

- 著者

- 加藤 言人 安中 進

- 出版者

- 日本選挙学会

- 雑誌

- 選挙研究 (ISSN:09123512)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.151-167, 2020 (Released:2023-11-16)

- 参考文献数

- 44

特定の政策において,日本で「左派」や「右派」と呼ばれる政党やその支持者は,欧米における左派や右派とは逆の「ねじれ」た選好を持つことが指摘されてきた。特に金融緩和政策では,緩和拡大に対し,欧米では左派が右派に比べて積極的な傾向がある一方で,日本では左派が反対する動きが根強い。この要因に関しては様々な議論があるが,経験的な検証は行われていない。本稿では日本の有権者を対象にサーベイ実験を行い,情報環境の側面からイデオロギーと金融緩和選好の関係を規定する要因を探る。実験では,特に貧困削減フレームと経済学者の賛成意見が同時に提示された条件下で,左派が右派と同程度かそれ以上に金融緩和を支持する傾向が見られた。結果は,日本におけるイデオロギーと政策選好の関係が欧米とは異なる背景について,情報環境が重要な役割を果たしていることを示唆している。

4 0 0 0 OA ディートによるトコジラミの吸血行動の阻止効果

- 著者

- 橋本 知幸

- 出版者

- 日本ペストロジー学会

- 雑誌

- ペストロジー (ISSN:18803415)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.113-115, 2013-11-15 (Released:2019-04-10)

- 参考文献数

- 8

吸血源の周囲にディートを残留処理した時の,トコジラミの吸血阻止効果を室内試験により評価した.供試虫としては,殺虫剤感受性系統(帝京大系)とピレスロイド抵抗性系統(千葉系)を用いた.その結果,対照区における2日間の平均吸血率は,帝京大系と千葉系がそれぞれ,58.6%と86.8%を示した.一方,処理区ではディートの薬量が増加するほど吸血率は低くなった.処理区の10 g/m2では,帝京大系と千葉系の2日間の平均吸血率がそれぞれ,2.1%と17.7%にとどまり,一定の吸血阻止効果を発揮した.本研究の結果から,ディートの肌以外の面への残留処理によって,トコジラミの吸血行動を防ぐ可能性が示唆された.

4 0 0 0 OA 研究所 TODAY

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子 (ISSN:04541138)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.440-442, 1987-06-01 (Released:2011-10-14)

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 重篤な症状を来たしたいわゆる加湿器肺の1例

- 著者

- 石原 享介 中井 準 坂本 広子 李 英徹 岩崎 博信 梅田 文一 恒田 時雄 瀬尾 憲正

- 出版者

- The Japanese Respiratory Society

- 雑誌

- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.6, pp.688-693, 1982-06-25 (Released:2010-02-23)

- 参考文献数

- 18

A 31-year-old housewife with a history of recurrent eczema and otitis media was admitted in March 1981, because of progressive dyspnea. On admission she was semicomatotic, febrile and cyanotic. Inspiratory crackles were heard all over the lung. Eczema was present on the scalp. Chest X-ray showed bilateral consolidation. Arterial blood gas analysis showed marked hypoxemia. She was immediately placed on CPPV, large doses of antibiotics and hydrocortisone. During 10 days stay in ICU, her condition improved gradually.Her chest X-ray two weeks after admission showed residual scattered fine nodular densities with a partially confluent area. Because she had been using an ultrasonic humidifier in her home for four months before admission, an attempt to provocate the condition using her own humidifier was made. Four hours after humidifing besides her bed for one hour, a fever of 37.8°, leukocytosis and a decrease of vital capacity developed. Chest X-ray 22 hours after provocation showed new scattered fine densities. Microscopic examination of lung tissues obtained by transbronchial lung biopsy showed infiltration of lymphocytes with a few neutrophiles and eosinophiles to the alveolar wall.Candida albicans was cultured from water in the humidifier and precipitating antibody to this organism was detected in her serum. However inhalation provocation test using this organism was not performed.

- 著者

- 牧野 圭子

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.52-69, 2021 (Released:2022-08-25)

- 参考文献数

- 78

The present study aimed to theoretically explain the phenomena of aestheticization of autobiographical memory. The phenomena were classified according to valence: the aestheticization of positive autobiographical memories and the aestheticization of autobiographical memories consisting of positive and negative aspects. The aestheticization of events or scenes of past eras was also examined. Each aestheticization type were considered to have two aspects: (1) pleasure and liking and (2) an aesthetic evaluation. The following theories were examined: theory of new experimental aesthetics, applied fluency theory, applied appraisal theories of emotion, and applied regulatory focus theory. The results showed that, although the first and the third types of aestheticization were able to be explained by the theory of new experimental aesthetics, the second type could not be explained by it. Among the other three theories, only applied appraisal theories of emotion, which include the concept of the self, were considered to explain pleasure and liking in all three types. However, they did not explain aesthetic evaluation. Incorporating the concept of the self into explanations of aesthetic evaluation is needed for further studies.

4 0 0 0 OA がん終末期の倦怠感に対する,鍼治療の効果

- 著者

- 熊谷(木俣) 有美子 田口 奈津子 小川 恵子 岡本 英輝 並木 隆雄

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.781-787, 2017 (Released:2017-12-28)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 1 2

【目的】倦怠感はがん終末期に多くの患者が経験するが,それに対する鍼治療(接触鍼)の有用性につき検討を行った.【方法】2010年8月~2012年3月に当院緩和ケア病棟に入院,あるいは緩和ケアチームに紹介された患者のうち,16例を対象に介入を行った.通常治療に加えて3回/2週の鍼治療が行われ,主要評価項目として研究開始前後のCancer Fatigue Scale(CFS),副次的評価項目として研究開始前後と治療期間中における倦怠感と疼痛のNumerical Rating Scale(NRS),唾液中のアミラーゼ測定を調査した.【結果】13例が鍼治療を完遂し,倦怠感のNRSでは鍼治療後に改善が得られ,唾液中のアミラーゼ測定でも改善が得られたが,CFSでは有意差が得られなかった.副作用は認めなかった.【考察】終末期の倦怠感に対し,鍼治療は安全で有用な可能性のある介入であることが示唆された.