1 0 0 0 OA 催眠による超感覚的知覚の研究 (2) : ステパネクを被験者とした初期の実験について

1 0 0 0 OA 催眠による超感覚的知覚の研究 (1) : リズルの透視訓練について

- 著者

- 萩尾 重樹 黒田 輝彦

- 出版者

- 鹿児島国際大学

- 雑誌

- 鹿兒島経大論集 (ISSN:02880741)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.4, pp.四六二-四九七, 1975-03-15

1 0 0 0 生分解性ナイロンの開発

合成ポリアミド(ナイロン)、特に単純な繰り返し単位をもつナイロンは、一般に自然環境下では分解しにくいと考えられている。機械的強度が強く人間生活に不可欠のナイロンに生分解性をもたせることができれば用途がさらに広がるはずである。本研究では、比較的構造の簡単な各種ナイロンの土壌中での分解性を検討した。まず、市販のα-ピロリドン(1)を高真空ライン中で精製し、そのアニオン重合により高分子量のナイロン4を得た。また双環ラクタム、8-オキサ-6-アザビシクロ[3.2.1]オクタン-7-オン(2)からも糖基幹構造を主鎖にもつポリアミド(3)を合成した。合成したポリアミドおよび市販ナイロンから調製した膜を、名古屋大学の農学部付属農場の各種連用土壌中に埋没した。その結果堆肥を含む土壌中でナイロン4膜のみが特異的に迅速に分解消失した。一方、ポリアミド3は酸性土壌中で加水分解することがわかった。ついでナイロン4膜とナイロン6とのブレンド膜を作成し、同様にして土中埋没試験を行ったところ、堆肥を含む土壌中でナイロン4膜のみが特異的に迅速に分解消失した。また他の土壌(堆肥を全く含まない土壌、化学肥料含有土壌、クロレラ含有土壌など)中ではナイロン4膜もほとんど分解しなかった。堆肥のみではナイロン4膜はほとんど分解せず、土壌中の堆肥含有量には最適値があること、また畝の中心から採取した土壌より、畝から1m離れた土壌中の方がナイロン4膜が迅速に分解することもわかった。現在までに培養法により、堆肥を含む土壌中に生息する分解菌の1つを単離することに成功した。この成果を基に生分解性ナイロン開発に弾みがつくものと確信する。

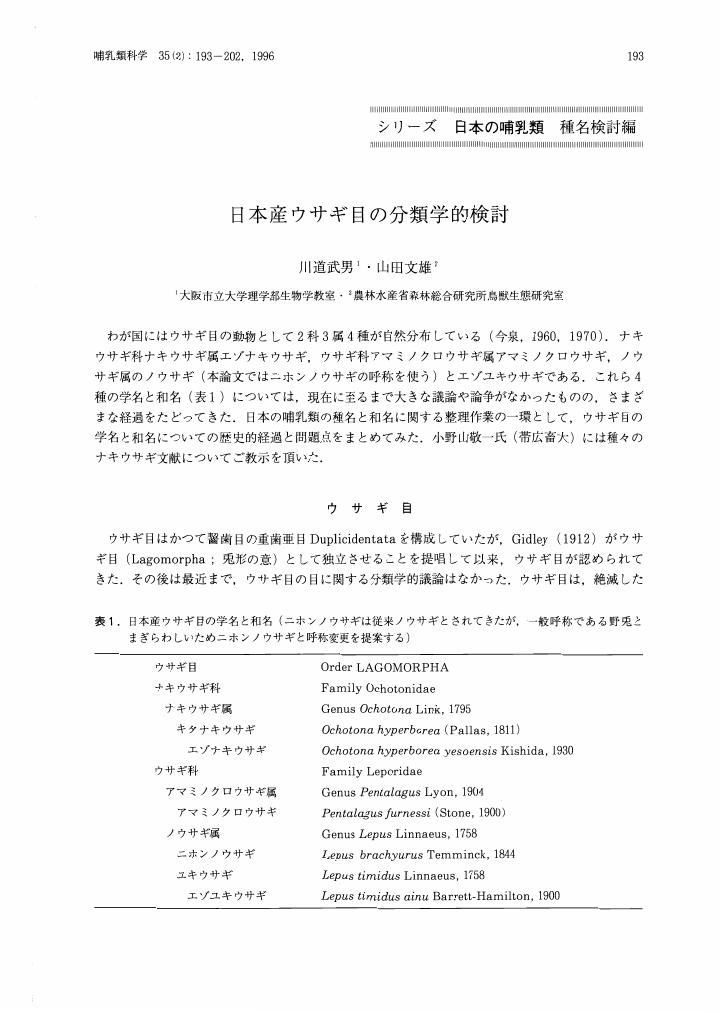

1 0 0 0 OA シリーズ 日本の哺乳類 種名検討編,日本産ウサギ目の分類学的検討

- 著者

- 川道 武男 山田 文雄

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.193-202, 1996 (Released:2008-07-30)

1 0 0 0 OA 米軍基地内の音楽実践に関する日韓比較研究-1945~1970年前後を中心に-

- 著者

- 東谷 護

- 出版者

- 成城大学

- 雑誌

- 若手研究(スタートアップ)

- 巻号頁・発行日

- 2007

本研究の遂行によって、日本での米軍クラブの音楽実践、すなわち進駐軍クラブと、韓国での米軍クラブの音楽実践、すなわち米8軍舞台とは、米軍クラブでの音楽実践そのものだけでなく、米軍クラブへの介入の方法、すなわち仲介業の存在と仲介方法、自国の音楽文化への影響などの点において、非常に似ていることが実証的に明らかになった。なお、インタヴューをした方々は、駐韓米軍クラブで音楽実践の経験のある8名であり、内訳は、バンドマン6名、歌手1名、バーテンダー・クラブマネージャー1名である。

1 0 0 0 A Synthesis of New 3-Dialkoxyphosphinylmethyl and 3-Dihydroxy-phosphinylmethyl Cephalosporins

- 著者

- 西出 喜代治 山村 真理子 小堀 武夫 常本 大英 近藤 聖 佐藤 清

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- Chemical & pharmaceutical bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.7, pp.2354-2361, 1988-07-25

The syntheses and the antibacterial activities of new 3-dimethoxyphosphinylmethyl and 3-dihydroxyphosphinylmethyl cephalosporins I-(Z), II-(Z), III-(Z) and III-(E), possessing the chloromethylene or methoxyimino substituent at the α-position to the 7-(2-aminothiazol-4-yl)acetamido or 7-(thiazol-4-yl)acetamido moiety of the cephem nucleus, are described. The key steps of these syntheses were the Michaelis-Arbusov reaction of the 3-halomethylcephem 1 with trimethyl phosphite and the dealkylation reactions of both the dimethoxyphosphinyl group and the p-methoxybenzyl ester of 7a, b-(Z) by treatment with bromotrimethylsilane to afford 9a, b-(Z).

- 著者

- Ishii Mamoru Sugiura Masahisa Iyemori Toshihiko Slavin James A.

- 出版者

- 国立極地研究所

- 雑誌

- Proceedings of the NIPR Symposium on Upper Atmosphere Physics (ISSN:09145613)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.90-102, 1993-02

There is generally high correlation between the orthogonal magnetic and electric field perturbations on the ionospheric field-aligned current region based on observations by polar orbiting satellites. The ratio between the magnetic and electric field perturbations, ⊿B_z/μ_oE_x, has a scale-length dependence : the ratio ⊿B_z/μ_oE_x decreases with decreasing scale length. B. FORGET et al.(J. Geophys. Res., 96,1843,1991) explained this scale-length dependence using a static model. In this paper, we compare the ratio ⊿B_z/μ_oE_x observed by the DE-2 satellite for various spatial scales with the effective Pedersen conductivity Σ_<p, eff> calculated by the method of FORGET et al. The results show that in many cases this model can adequately explain the observed scale-length dependence. However, cases exist in which the difference, ⊿B_z/μ_oE_x-Σ_<p, eff>, decreases at about 0.25-1.0s in temporal scales (2-8km in spatial scales). This behavior is explained as being due to Alfven waves.

1 0 0 0 古代犬の復原を目的とした残存遺伝子の増幅法の開発と系統解析

本研究の目的は、遺跡から出土する古代犬の骨に残存する微量な遺伝子を効率良く増幅し古代犬を遺伝子面で復元し、現生犬から構築したデータベースと比較することにより日本在来犬の起源と成立過程を解析することである。本年度は以下の成績を得た。1)残存遺伝子の増幅法の開発:長い埋蔵期間中、遺跡から出土する骨には土壌中の成分が多く浸み込み、それがPCR反応のインヒビターとなっている。古代犬の骨から効率に古ミトコンドリア(mt)DNAを分離・増幅する為には、このインヒビターを取り除くことが大切である。これまでの検索で、骨中のPCRインヒビターを取り除くには0.5MEDTAによる骨粉の洗浄が最も有効であること、また長期間の洗浄後、プロテネースKにて骨粉中の蛋白を消化することが最も増幅率を高めることが判明した。2)遺跡出土の犬骨からの古mtDNAの増幅:これまでに縄文時代、弥生時代、古墳時代、オホーツク文化時代の遺跡から出土した145本の古代犬の骨より残存遺伝子を分離・増幅した処、74本(51%)の骨より198bpの塩基配列を得た。得られた配列を現生犬のデータベースと比較した処、ハプロタイプM5型とM10型は関東以北の地域に、またハプロタイプM2型は西日本から東北地方まで広く分布していた。一方オホーツク文化期の遺跡からはM5型の犬が多く検出され、オホーツク文化期の古代犬は遺伝的に均一であることが明らかとなった。これらの成績は、古代犬が縄文時代からかなり多様性に富み、その分布には地域性があることを示し、人の移動や分布を知る上で、貴重な資料を提供するものとして期待される。

1 0 0 0 IR 『ナルニア国ものがたり』全七巻 C・S・ルイス作 岩波少年文庫 (<特集>緑蔭図書紹介)

1 0 0 0 鼻粘膜におけるヒスタミン受容体とムスカリン受容体の基礎的研究

(はじめに)我々は,ヒト鼻粘膜におけるヒスタミンH3受容体の存在を免疫組織学的にその局在を明らかにし過去に報告したが,マウスにおけるその存在は不明であった.マウスにおけるヒスタミンH3受容体の存在を確認し,その働きを検討するために研究を行った.また,鼻アレルギーマウスの過敏性を非侵襲的に他覚的に評価する方法について研究した.(方法)正常マウスおよび鼻アレルギーマウスにおけるヒスタミンH3受容体のmRNAの存在と,免疫組織学的にその局在を検討した.また,鼻アレルギーマウスにヒスタミンH3受容体刺激薬・拮抗薬の投与を行いその効果を検討した.さらに,ヒスタミンH1受容体拮抗薬とヒスタミンH3受容体刺激薬の相互作用についても検討した.また、鼻アレルギーマウスの過敏性を非侵襲的に他覚的に評価するために,Penhを使用しその評価を行った.(結果)マウスの鼻粘膜におけるヒスタミンH3受容体の存在を,PCR法により確認することができた.また,正常マウスおよび鼻アレルギーマウスのいずれにもヒスタミンH3受容体のmRNAの発現を認めた.免疫染色でも,その局在を確認できた.ヒスタミンH3受容体刺激薬投与により鼻アレルギーマウスの鼻症状(くしゃみ・鼻掻き)を有意に抑制し,有意な鼻粘膜好酸球の減少を確認できた.H3受容体拮抗薬は鼻アレルギーマウスの鼻症状を増悪させたが,有意差は認めなかった.ヒスタミンH1受容体拮抗薬とヒスタミンH3受容体刺激薬は単剤投与より,併用投与の方が有意に鼻アレルギー症状を抑制した.有意に鼻粘膜の好酸球も減少させた.鼻アレルギーマウスの過敏性変化を経時的にみたが,Penhで経時的に抗原刺激後の反応が増加することが確認でき、これらの反応増加は抗原刺激後のくしゃみ・鼻擦り回数の増加と鼻粘膜好酸球の増加と相関した。(まとめ)マウスにおいて,ヒスタミンH3受容体の存在をmRNAレベル・蛋白レベルで確認できた.また,ヒスタミンH3刺激薬は鼻アレルギーマウスの鼻症状を改善し,ヒスタミンH1拮抗薬と併用することで,単剤投与より作用の増強を確認できた.さらに,Penhを使用して鼻アレルギーの過敏性変化を非侵襲的に評価することができた.

1 0 0 0 鼻粘膜における線溶因子の発現とその生理的・病的意義の解析

アレルギーの成立とその後の病態に、線溶因子が関与するのではないかという仮説に基づき、主に動物実験(マウス)を主体に実験を行った。線溶因子のPAI-1ノックアウトマウスの感作モデルにおいては、鼻症状・血清中特異的抗体価・組織変化・局所でのサイトカイン産生などの面で、コントロールに比べてアレルギー性炎症が抑制されるという結果が得られている。本年度は、この結果を治療法の開発に応用する基礎実験として、後天的にマウスの局所でPAI-1をノックダウンするRNAi実験を行った。使用するsiRNAはプラスミドベクターとして作製し、マウスへの局所投与により、そのノックダウン効率を検討して本実験に備えた。本実験ではこれまで確立されたアレルギー性鼻炎モデルの感作過程で、PAI-1のsiRNA発現プラスミドを投与し、in vivoでのRNAi実験を行った。その結果、siRNA発現プラスミド投与マウスは、コントロール(通常の感作モデルマウス)に比較して、鼻症状(鼻掻きおよびくしゃみ回数)・鼻粘膜の組織検査(好酸球浸潤や上皮の杯細胞化生)・鼻粘膜局所でのサイトカイン産生などが抑制され、PAI-1ノックアウトマウスの実験とほぼ同様の結果を得た。しかし血清中特異的抗体価(Ig-G1やIg-E)は一定の傾向がみられず、全身に対する効果としてははっきりと認められなかった。これらのことは、ある疾患にかかわると思われる特定の遺伝子を、後天的に局所のみで制御できる可能性があるという点で、非常に意義があることと考えられる。局所のアレルギー性炎症のように、できるだけ全身的には大きな影響を及ぼさず、症状の出る局所のみで病態をコントロールできることは非常に重要と思われる。本研究をさらに発展させることにより、今後のさらなる病態解明や治療法への応用も期待される。

アレルギー性鼻炎の病態形成におけるマクロファージ遊走阻止因子(macrophage inhibitory factor ; MIF)の働きを調べるため、MIFの遺伝子ノックアウトマウスを使用しアレルギーモデルマウスを作成し、アレルギー性鼻炎症状、鼻腔粘膜浸潤好酸球数および鼻腔粘膜内サイトカイン濃度を検討した。結果MIFノックアウトマウスではコントロールマウスに比べ、くしゃみの回数、鼻を掻く回数ともに減少していた。鼻粘膜浸潤好酸球数もMIFノックアウトマウスは有意に減少していた。鼻腔粘膜内サイトカインの濃度は、インターロイキン(IL)-2、IL-4、IL-5、tumor necrotizing factor (TNF)-α、インターフェロン(INF)-γを検討した。MIFノックアウトマウスにおいてはTNF-αの鼻腔粘膜内濃度が低いことが判明した。IL-4,IL-5の濃度もコントロールに比べMIFノックアウトマウスでは低い傾向にあったが、有意な差ではなかった。IL-2,INF-γの濃度に差は認められなかった。さらに、MIFがIgE産生にどのように作用するのかを調べるため、MIFノックアウトマウスにおいてアレルギー性鼻炎モデルを作成し、血清IgE濃度を検討した。野生型マウスにくらべOVA特異的IgEは少ない傾向にあったが、有意な差ではなかった。以上の結果よりMIFはアレルギー性鼻炎を増悪させる因子として働く可能性が示唆された。

1 0 0 0 スギ花粉症の免疫疫学的研究

京都府南部のあるの町の唯一の公立小中学校の児童生徒を対象として、1994年より継続実施している質問票によるスギ花粉症症状および背景因子等の調査と血清中IgE抗体測定を行った。スギ花粉飛散量はダーラム式花粉捕集器による自然落下花粉数を測定し、2〜4月の総和をその年の飛散量とした。スギ花粉IgE抗体陽性者(CAPスコア1以上)は、スギ花粉症少量飛散年では40数%程度であり、多量飛散年では60%前後にまで増加した。ダニIgE抗体陽性者はおおむね40%〜50%であった。スギ花粉抗体が陽性で各年3〜4月にスギ花粉症様症状(くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、鼻がかゆい、目がかゆい、涙が出る、目がごろごろするのいずれか)が3週間以上続く者を「スギ花粉症確実者」とすると、確実者はスギ花粉症少量飛散年では15%程度であり、多量飛散年では20数%に増加した。当該症状が3週間続かないスギ花粉症疑い者は16%〜21%であったが、スギ花粉飛散量の影響を受けにくく、非特異的症状がかなり含まれていると考えられた。2001年から調査している疾患特異的QOLも、スギ花粉飛散量との若干の関連および血中スギ花粉特異的IgE抗体価との強い関連を示した。また、各種の処置や治療の有用性について、マスクや市販の内服、点鼻、点眼薬、医療機関でのくすりの塗布や吸入は「少し役立った」人が最も多く、医療機関での内服薬、点鼻薬、点眼薬処方が「大変役だった」人が多かった。また、過去14年間の当該地域でのシーズンごとのスギ花粉飛散量の変動と、対象者の血清中スギ花粉およびダニIgE抗体価を個人単位で縦断的に観察することによって、スギ花粉による抗原曝露が、当該抗原特異的IgE抗体だけでなく、他の抗原特異的IgE抗体(ダニ)の産生をも促進させることが集団的数量的に示された。この傾向はスギ花粉に強く曝露されているものほど強かった。

1 0 0 0 OA 生物由来活性物質とその安定化に寄与する介在高分子に関する研究

サイトカインは免疫制御を司り、自己免疫疾患やアレルギー性疾患の病態形成においても重要な役割を果たす。「WSX-1」は、インターロイキンー12受容体(IL-12R)ファミリーに属し、IL-27Rとして機能することが示されている。我々は、IL-27/IL-27R(WSX-1)が、「Th1分化の誘導」もしくは「炎症応答の抑制」と言う2つの異なる免疫制御に関わることを明らかにしており、本研究課題では、アレルギー性疾患の病態形成における役割を解析した。平成17年度は、気管支喘息や遅延型過敏反応などのモデル試験で、IL-27Rがそれらアレルギー性疾患の抑制に関わることを明らかにした。そこで平成18年度は、アレルギー性鼻炎についてさらに検討を進めた。WSX-1欠損マウスでは、抗原特異的lgEの血中レベルおよび頸部リンパ節のTh2サイトカイン産生に更新を認め、全身的所見についてはIL-27Rが抑制的に作用することが示唆された。しかし、抗原暴露に伴う鼻症状(くしゃみや鼻擦り行動)や鼻咽頭関連リンパ組織(NALT)紬胞のサイトカイン産生などの局所応答はWSX-1欠損により軽減され、IL-27/IL-27Rが喘息と鼻炎で異なる病態制御を担うことが明らかとなった(ケモカイン藤生への影響など、機構解析を進めている)。また、喘息治療におけるIL-27の有効性を検証するために、IL-27を高発現するTgマウス(C57BL/6系)を用いてモデル試験を行ったが、喘息の症状が弱く、改善効果の判定が困難であった。現在、喘息モデルで汎用されるBALB/c系への戻し交配を行っている。さらに、IL-27Rによる炎症抑制機構を明らかにするために、炎症誘導に関わるIL-17について並行して解析を行う中で、IL-17がTrypanosoma cruzi原虫感染に対する効率的防御に働くことを明らかにした。

1 0 0 0 GPS技術を利用した未来型都市防災システムの構築

昨年度までの実験的検証によって、RTK-GPSの観測可能振幅レベル、振幅分解能、周波数分解能等の基礎資料が整理できた。本年度は,高さ108mの鉄塔上にGPSユニツトを設置し、地震時および強風時の応答観測を行い,観測可能レベル、周波数分解能,使用に当たっての種々の制約や問題点の抽出を行った。日照や強風等の影響のない夜間の鉄塔静止位置を長期間にわたって観測し、その平均的な位置を厳密なゼロ点とした。これを基準にして、日照による熱変形の把握、台風時の挙動等をとらえることができた。強風時の応答からは、観測振幅の範囲では高周波数領域でのノイズレベルがやや高いが、加速度計による観測結果との十分な整合性が確認でき、以下の事柄が明らかとなった。つまり、(1)GPSにより動的変位のみならず,静的変位成分も計測可能である。(2)現状のGPSにより、固有振動数2Hz以下、つまり建物高さ約30m以上の建物が、振幅2cm以上の振動をしているときに計測が可能である。したがって、(3)10m高さでの平均風速が春一番程度の15m/sの場合、建物高さ80m以上、平均風速が台風なみの25m/sのときは、建物高さが60m以上で観測が可能である。次いで、GPSを利用して、都市建物群の健全性を管理する手法の検討のため、設計図書に基づきFEM解析モデルを作成し、固有値解析等でその妥当性を検討した上で、GPS変位時の任意部材の応力の時刻歴をモニタリングするシステムを構築した。未だ初歩的であるが、GPSによる都市建物群の性能モニタリング手法を開発し、未来型都市防災システムの在り方を示し得た。

1 0 0 0 ラーキンを中心とする現代英詩の文体論的研究

本プロジェクトではフィリップ・ラーキンの草稿をイギリスのハル大学内のラーキン資料室で調査し、単語、統語法、詩的形式などの分析を通して、彼の詩作品の文体的特色を明らかにしようと試みた。とりわけ韻に関して細心の注意を払いながら、押韻のパターンが詩のテーマとどう関わっているかを実例を示しながら考察した。また彼の韻をイェイツ、オーデン、ヒーニーなどの他の現代詩人のものと比較しながら、ラーキンが詩の話者のさまざまな感情を伝えるために、不完全韻を含む韻の可能性を最大限追求していることを論じた。さらにテクストの内部構造を明らかにしたうえで、これまでの分析を考慮に入れ、より広い観点から作品の解釈を行った。以上の研究を次の二つの研究論文にまとめて発表した。まず「ラーキン詩における文体的特質ー『教会に行く』と『ビル』における迂言的表現と韻を巡って」『京都大学文学部紀要』第44号85-108ページ(2005年)ではラーキンの文体的特質の一つである迂言的表現と韻に焦点を合わせ、両者の役割を、互いに関連を持つ「教会に行く」と「ビル」の二つの詩において論じる。次の「ラーキンのエレジーと死に関わる詩をめぐって」『京都大学文学部紀要』第45号1-26ページ(2006年)では,これまで充分論じられてこなかった、エレジーと死に関する詩を選んで、基底に流れているさまざまなレベルの二重構造を明らかにし、それに絡めて形式と内容の関係を論じている。イェイツに関しては彼が死の前年の1938年に滞在したフランスのMentonとRoquebruneで書いた作品を調査した。

1 0 0 0 OA 地域における早期療育の実践と今後の課題 : 旭川市,『たんぽぽ教室』をとおして

- 著者

- 野村 ますみ

- 出版者

- 北海道教育大学

- 雑誌

- 情緒障害教育研究紀要 (ISSN:0287914X)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.29-34, 1988-03-15

筆者が,はじめて,『たんぽぽ教室』を訪れ,障害を持つ子どもの母親と出会った時,その陽気で暖かい姿に,強い感銘を受けた。母親たちは,この教室に「なぜ,集まって来るのだろうか?」,「何を求めているのだろうか?」……この2つの疑問が,教室と筆者を強く結び付け,この研究の動機となった。近年,わが国の早期療育の制度や機関が充実されつつある。しかし,それらの相互の連携やシステム化という,新しい課題が出現してきたことも事実である。これは,早期療育のさまざまな実践や活動が重ねられているうちに,各機関が固有の役割を持ち専門化していくと共に,孤立化した状態を呈し始めたものを,再び,統合しようとする課題でもある。しかし,各地の早期療育の試みが,独自的歴史を持つが故に,この課題の解決は,それぞれの地域性を抜きにしては不可能なことだろう。そこで,筆者は,地域の志ある人々の連携による療育実践の原点ともいえる『たんぽぽ教室』の関係者の発言をとおして,地域の早期療育の課題を明確にしたい。方法として,この教室に参加した親・学生ボランティア・指導員(関係者)のそれぞれの立場から,『たんぽぽ教室』を含めた早期療育についての自由な意見を求め,面接調査を行った。その結果をまとめてみると,(1)子どもと親の双方へのアプローチは,発見から処遇までのいずれの場面においても必要とされているということ,(2)一人ひとりの子どもの健やかな成長への援助を考えた時,各機関の連携が必須の条件となると共に,療育者のしっかりとした考え方と技量が要求されること,(3)早期療育のシステム化には,専門的な機関はもとより,地域に生活する多くの人々の参加と協力が要件となること,の3点が中心的な内容であった。筆者は,親が進んで地域社会と接触を持ち,地域と子どもの橋わたしをすることが大切であり,また,住民が"共に考え,共に生きる"地域になることが,地域療育の未来に求められている姿であることを強調したい。

目的:本研究では健康な男女および出産後の女性を対象にボディソニック臥床によるリラクセーション効果を検討し、その使用法について明らかにする。実施計回:(1)平成11年度〜音楽の種類によるリラクセーション効果を比較した。(2)平成12年度〜出産後の女性を対象にボディソニック臥床と安静臥床法を行い、リラクセーション効果を検討した。(3)平成13年度〜出産後の女性を対象にボディソニック臥床を行い、リラクセーション効果が身体に与える影響として乳汁分泌ホルモンと子宮収縮ホルモンを測定し、検討した。(4)平成14年度〜曲の作用の違いによるリラクセーション効果を検討した。結果:(1)平成11年度〜安らぎ音楽と好みの音楽を用いた結果、主観的なリラックス感には差はなかった。カテコールアミン、β-エンドルフィンのホルモン変化も差はなかった。安らぎ音楽、好みの音楽どちらを用いてもボディソニック臥床によってリラクセーションは得られることが示唆された。(2)平成12年・13年度〜出産後の女性ではボディソニック臥床法が安静臥床法よりリラックス感が高く、POMS心理テストでは緊張、怒り、疲労、混乱において有意に改善された。ホルモン変化はアドレナリン、ノルアドレナリンは臥床後滅少し、ドーパミンはボディソニック法で有意に増加した。(3)平成14年〜曲の作用の違いによるリラクセーションは安らぎ音楽で高かった。しかし、臥床後の気分の改善はアップテンポの曲で高かった。まとめ:ボディソニック臥床では安らぎ音楽、好みの音楽どちらを用いてもでもリラクセーション効果はある。しかし、気分の改善では好みの音楽、アップテンポ音楽で効果は高い。出産後の女性ではボディソニック臥床法は心理的にリラクセーシヨン効果が高かった。ホルモン分析から、リラクセーションによって交感神経が抑制されていた。

1 0 0 0 OA 日本と韓国における大学生による肢体不自由児に対するイメージ

- 著者

- 中司 利一

- 出版者

- 日本特殊教育学会

- 雑誌

- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.29-42, 1988-02-20

SD法を使用して、日本と韓国の大学生が肢体不自由児に対してどのようなイメージを持っているか研究した。対象とされた言葉は「肢体不自由児」と比較のための「健常児」、「老人」、「孤児」、「精神薄弱児」、「盲児」の6概念であった。調査対象は日本は2か所の大学生317名と韓国は3か所の大学生105名である。その結果、日本では肢体不自由児はやや遅いが強く陽気な存在であるというイメージが持たれていた。しかし、昔からの誤ったイメージが他の障害児に対してまだ一部残されていることも明らかにされた。また、韓国の大学生との比較では韓国の大学生が主としてマイナスの方向の形容詞でイメージをつくっているのに対し、日本の大学生はプラスマイナス両方向の形容詞でイメージをつくっている点に違いがあった。さらに、イメージの変化を調べるために前研究と比較したところ、肢体不自由児は幾分変化しているが盲児のイメージは変化していないことがわかった。