- 著者

- Kazuo Miyazawa Hisashi Ogawa Michał Mazurek Eduard Shantsila Deirdre A. Lane Andreas Wolff Masaharu Akao Gregory Y.H. Lip

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-19-0546, (Released:2019-11-06)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 6

Background:Guideline-adherent antithrombotic treatment (ATT) reduces the risk of stroke and death in patients with atrial fibrillation (AF). However, the effect of ATT adherence among different ethnicities remains uncertain. We compared the prognosis of AF patients in Japan and the UK according to guideline adherence status.Methods and Results:We compared the clinical characteristics and outcomes of AF patients from the Fushimi AF registry (Japan; n=4,239) and the Darlington AF registry (UK; n=2,259). ATT adherence was assessed against the Japanese Circulation Society Guidelines and UK National Institute for Health and Care Excellence guidelines. The rates of guideline-adherent ATT were 58.6% and 50.8% in the Fushimi and Darlington registries, respectively. There was no significant difference in 1-year stroke rates between Fushimi and Darlington (2.6% vs. 3.0%, P=0.342). On multivariate logistic regression analysis, non-guideline adherent-ATT was significantly associated with an increased risk of stroke (odds ratio [OR]: 1.69, 95% confidence interval [CI]: 1.21–2.34, P=0.002 for undertreatment, OR: 2.13, 95% CI: 1.19–3.80, P=0.010 for overtreatment). No significant interaction for ATT and the 2 populations was found in the incidence of stroke, all-cause death, and the composite outcome.Conclusions:Approximately half of the AF patients received optimal ATT according to guideline recommendations, which was associated with a lower risk of stroke. Furthermore, there was no interaction for the 2 populations and the influence of ATT adherence.

2 0 0 0 OA 欧州統合と歴史教育

- 著者

- 近藤 孝弘

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.3_82-3_84, 2009-03-01 (Released:2012-02-09)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 OA PG073 成人前期の愛着スタイルと自閉症スペクトラムとの関連(臨床,ポスター発表G)

- 著者

- 田中 純夫 辻田 知晃 佐渡 幹也 西田 敬志

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第57回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.650, 2015-08-19 (Released:2017-03-30)

2 0 0 0 OA 印欧語の喉音理論と母音交替(<特集>音韻史研究の現状と課題)

- 著者

- 吉田 和彦

- 出版者

- 日本音声学会

- 雑誌

- 音声研究 (ISSN:13428675)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.5-13, 2003-04-30 (Released:2017-08-31)

The primitive form of what has now been widespread as the laryngeal theory was first proposed by Saussure in his brilliant study of 1879. Although the theory made many contributions to our understanding of problems in Indo-European historical phonology since then, it still plays a major part in solving long-standing puzzling issues. In fact, the most significant achievement in the field of the past two decades is probably the further development of the laryngeal theory. It is particularly important that recent findings within the framework of this theory have enabled us to see many seemingly isolated facts in a wider perspective of ablauting paradigms.

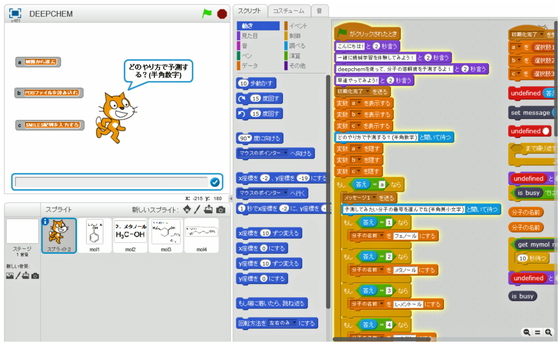

2 0 0 0 OA Scratchを経由する機械学習教材の開発の試み

- 著者

- 満野 仁美 奥脇 弘次 伊藤 雅仁 望月 祐志

- 出版者

- 日本コンピュータ化学会

- 雑誌

- Journal of Computer Chemistry, Japan (ISSN:13471767)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.126-128, 2019 (Released:2019-10-30)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2

We have been developing a Scratch-based educational program for machine learning in the chemistry context. This system has an interface with the DeepChem library set of Python. The solubility prediction of several molecules with SMILES notation was demonstrated as a preliminary application.

2 0 0 0 OA ヒトにおけるプロバイオティクスの有効性と腸内細菌叢との関わり

- 著者

- 加藤 豪人

- 出版者

- 公益財団法人 腸内細菌学会

- 雑誌

- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.175-189, 2019 (Released:2019-10-29)

- 参考文献数

- 168

プロバイオティクスは,宿主の常在細菌叢のバランスの改善を介して有益な作用をもたらす生きた微生物として,古くから発酵食品をはじめとした食品に利用されてきた.近年の菌叢解析技術の発展により,種々の疾病の原因として腸内細菌が関与することが明らかになり,プロバイオティクスの利用範囲も健常人だけではなく疾病罹患者にも拡大している.本節では,健常人から免疫系疾患,代謝系疾患,神経系疾患まで種々の健康状態を対象としたプロバイオティクスの有効性を解析しているランダム化比較試験を中心に紹介するが,ヒト試験においてはプロバイオティクスの生理効果が腸内細菌叢の変化を介していることを明確に示す報告は極めて少ない.今後,メタゲノム解析やメタトランスクリプトーム解析等を用いた腸内細菌叢の機能解析やヒトでのプロバイオティクスの効果検証方法などを工夫し,さらにエビデンスを重ねていく必要がある.

2 0 0 0 OA 建物からの大気熱負荷量に占める空調排熱と対流顕熱の詳細割合に関する数値解析

- 著者

- 浅輪 貴史

- 出版者

- 公益社団法人 日本冷凍空調学会

- 雑誌

- 日本冷凍空調学会論文集 (ISSN:13444905)

- 巻号頁・発行日

- pp.15-28RE_OA, (Released:2015-08-31)

- 参考文献数

- 11

数値解析により,実在街区における建物からの空調排熱と対流顕熱の放出割合を明らかにした.解析システムは,屋外熱収支計算部,建物熱負荷計算部,空調用エネルギー計算部,人工排熱計算部により構成されている.12 階建の事務所ビルを対象に解析を行った結果,ガス焚吸収式冷温水発生機+冷却塔を使用する場合,空調排熱は潜熱分が大部分であるため,12 時の時点の大気顕熱負荷量には,対流顕熱が約8 割を占めた.熱源機器を空気熱源ヒートポンプチラーに変更した場合,トータルの大気顕熱負荷量が2 倍以上に増加し,空調排熱の顕熱分は対流顕熱の2 倍近くまで増加した.

2 0 0 0 OA バイオミネラリゼーシヨンと環境

- 著者

- 田崎 和江

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 資源と素材 (ISSN:09161740)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.12, pp.827-835, 1996-10-25 (Released:2011-01-27)

- 参考文献数

- 18

Bacteria play an important role in various transportation, concentration and crystallization processes of elements in the earth environmental system.Microbial mineralization is a key role for the concentration of toxic elements and spoiled water systems.Electron microscopic studies have disclosed crystallization of turquoise and jarosite in the early stage of the remediation experiment, conducted at room temperature, by using activated sludge.Amorphous materials concentrated on cell walls at incipient stage, are finally transformed into well-defined crystal structure of biominerals.Various minerals such as carbonate, silicates, iron oxide, hydrate phosphates, sulphides and radioactive materials are produced through bacterial biomineralization and microbial remediation processes.In addition to biomineralization, biodegradation of a variety of hazardous and toxic chemicals in the abandoned mining sites, concrete erosion and river-water ecosystem etc., has also been found.

2 0 0 0 OA 教育の公共性と国家関与をめぐる争点と課題

- 著者

- 高橋 哲

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.2, pp.245-256, 2005-06-30 (Released:2007-12-27)

- 著者

- Kenichi Kusunoki Ken-ichiro Arai Hanako Y. Inoue Chusei Fujiwara

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- pp.2019-042, (Released:2019-10-24)

On December 11, 2012, a wind gust caused an F0-intensity wind damage in the Shonai area, Yamagata Prefecture, Japan. This paper provides an overview of an anticyclonic misocyclone (i.e., anticyclonic circulation in the Doppler velocity) related to a wind gust from X-band Doppler radar data. The anticyclonic misocyclone was embedded within a cell with a spiral echo diameter of approximately 3-4 km. The misocyclone over the Sea of Japan moved southeastward at a speed of 11 m s−1, made landfall, and passed over the damaged area; this timing is consistent with the Japan Meteorological Agency (JMA) wind damage assessment. Over the damaged area, the diameter of the misocyclone in the Doppler velocity was estimated to be smaller than 893 m, and the peak tangential wind speed and the vorticity of the vortex were estimated to be at least 8 m s−1 and −3.6 × 10−2 sec−1, respectively. This study discusses various possible explanations for the relationship between the misocyclone and wind gust and provides a first overview of a wintertime anticyclonic misocyclone associated with a surface wind gust on the coast of the Sea of Japan and may provide useful insights to the understanding of wintertime vortices.

2 0 0 0 OA Peaky翼型について

- 著者

- 佐藤 淳造

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.201, pp.374-388, 1970 (Released:2010-01-13)

- 参考文献数

- 99

- 著者

- 吉川 昌則

- 出版者

- 日本スキー学会

- 雑誌

- スキー研究 (ISSN:1349449X)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.55-60, 2013 (Released:2018-02-08)

- 参考文献数

- 12

In Japan, the number of telemark skiers has increased in recent years. However, most of them use alpine skis instead of specialized telemark ones. Although alpine skis are heavier than telemark skis, they are more controllable when skiing downhill and are preferred when skiing downhill compared to hiking uphill or walking around a snow mountain. Traditionally, telemark bindings are attached to a ski according to its code-center, which is the middle of a ski length. The code-center has to be matched with a three-pin-line located under a skier’s telemark boot. Certain alpine skis, however, do not suit telemark skiing, particularly if telemark bindings are traditionally mounted. This is because alpine skis are specifically designed for alpine skiing and not for telemark skiing. However, these skis also have a boot-center line generally marked by a ski manufacturer. This line can be used to set up bindings for alpine skiing. It is useful to know the most efficient mounting point of telemark bindings on alpine skis. This study conducted tests with two different settings of telemark bindings. In the first setting, the adopted boot-center line was used, which was in a position similar to that of the code-center. In the other set up the telemark bindings were positioned 5 cm forward from the first position. A tester skied in hard snow as well as mixed snow conditions with the two settings to examine the skis’ operability. From the results, this study considered an alternative method to set up the telemark bindings that would provide skiers with better operability. The results of this test suggest that the second setting, in which the binding position was approximately 5 cm forward from the traditional setting, allowed better ski control.

2 0 0 0 北海道におけるミカドガンAnser canagicusの初記録

- 著者

- 先崎 理之

- 出版者

- 日本鳥学会

- 雑誌

- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.91-94, 2019-04-23 (Released:2019-05-14)

- 参考文献数

- 9

2 0 0 0 OA 多角化を支える弱く広いつながりの形成とその強化

- 著者

- 河野 英子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター

- 雑誌

- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.8, pp.413-432, 2015-08-25 (Released:2016-08-25)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 1

本研究は、つながりという視点をもとに、多角化事業において競争優位を構築したプロセスについて明らかにするものである。自動車用ねじから医療機器への多角化成功例となった東海部品工業の事例を取り上げ、そのプロセスを分析した。そこでは、基層的な能力を土台に、弱いつながりの広範囲な形成とその強化のもとで能力を高め、医療機器で成功するために乗り越えるべき三つの壁―技術、規制、市場―を段階的に乗り越えることが可能となったという発見事実を論じていく。

2 0 0 0 OA 衛星都市におけるフードデザート研究

- 著者

- 矢嶋 巌 小坂 祐貴

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2011年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.189, 2011 (Released:2011-05-24)

近年、日本では地方都市の高齢者を中心にフードデザート(以下FDsと略記)問題が顕在化している。FDs問題とは、自家用車や公共交通機関を利用することが困難な社会的弱者における、生鮮食料品店への近接性の低下がもたらす食料問題である(岩間ほか2009)。日本におけるFDs問題は1990年代後半から地方都市を中心に買い物難民、買い物弱者として発生が報告されている。FDs問題が深刻な問題として認識されてきたのはごく最近になってのことであり、研究報告も多くはなく、衛星都市を事例とした研究は現時点では確認されない。 本研究の目的は、京阪神大都市圏に含まれる衛星都市である兵庫県加古川市を対象にFDs問題の事例研究を行い、同市における高齢者の買い物環境について考察し、FDs問題の解決策について模索することである。同市は、1990年ごろに大型店が次々と出店した地域で、中小規模のスーパーが受けた影響は大きい。また1960年代から1990年代半ばまで衛星都市として急激に人口が増加し、その時期に移り住んだ年齢層が一定であることから、現在急速に高齢化が進んでおり、中小小売業の衰退と高齢化というFDsの条件からも研究対象地域として適している。研究方法は、GISを用いて生鮮食料品店への近接性と高齢者の居住状況からFDsエリアを想定し、聞き取り調査により高齢者の買い物状況や地域特性について調査した。特に買い物難民の条件とされる経済・健康・孤独の3つの視点を重視した。今回は、山陽本線東加古川駅北側のA地区、加古川線厄神駅北西約2kmに位置するB地区の2つの住宅地区に居住する高齢者を対象に聞き取り調査を行った。 本研究によるFDsエリアに居住する高齢者への聞き取り調査の結果、経済・健康・孤独の全ての条件にあてはまる高齢者を見つけ出すことはできなかった。しかしながら、いずれかの条件にあてはまる人は多くみられた。A地区では、5年ほど前に地区の中心にあったスーパーが閉店し、スーパーは住宅団地の周辺部に限られるようになり、身体的に弱っている高齢者の買い物環境は悪化傾向にある。聞き取り調査によると、閉店したスーパーは、生鮮食料品の供給だけでなく、地域のコミュニティの場にもなっていたという。単なる生鮮食料品店の復活のみならずコミュニティの場としての復活を望む声も聞かれた。 B地区では、5年ほど前に地区唯一の食品スーパーが閉店してから2年間FDsの状態であったことが明らかになった。現在では、同じ場所に別のスーパーが出店しているが、住民への聞き取り調査によると経営状態は良くはないという。このままでは以前のようにつぶれてしまうのではないかと懸念する声も多く聞かれた。B地区のようにスーパー経営が難しい地区については、社会福祉サービスとして行政による最低限の生鮮食料品の供給体制整備が必要となっているのかもしれない。 今後高齢化が急速に進むと予想される加古川市においてFDs問題はいっそう深刻化していくものと考えられる。また、高齢化問題は日本全国において共通する傾向であり、今後もさまざまな地域でこういった問題が見られるであろう。FDs問題の根本的な解決のために、今後も様々な地域における研究蓄積が急がれる。 <参考文献> 岩間信之・田中耕市・佐々木緑・駒木伸比古・齋藤幸生2009. 地方都市在住高齢者の「食」を巡る生活環境の悪化とフードデザート問題―茨城県水戸市を事例として―. 人文地理61-(2): 29-45.

2 0 0 0 OA グラフ化されたデータの視覚的な正規性判断 –日独豪の非専門家を対象とした検討–

- 著者

- 山田 祐樹 Marmolejo-Ramos Fernando Roland Pfister Barrera-Causil Carlos

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第17回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.107, 2019 (Released:2019-10-28)

科学コミュニケーションにおける障害の一つが実験結果の理解の共有である。データを視覚化・抽象化するために様々なグラフが用いられるが,受け手にとっては難解であったり誤解が生じたりするため,適切な理解共有のためには適切なグラフ選択が必要であろう。そこで本研究では,グラフ化の仕方が受け手のデータ分布の理解に与える影響を検討した。日独豪3カ国の非専門家を対象としデータの正規性の判断を求めた。正規性は,公衆が普段接することの無い一方で,認知心理学にて頻繁に使用されるパラメトリック分析の根幹をなす。ここでは,同一のデータセットから作成された箱ひげ図,ヒストグラム,密度プロット,QQプロットの4種類のグラフを用いた。結果として,グラフの種類ならびに参加者の国籍や統計学習熟度によって正答率は大きく異なった。したがって,提示したい情報と受け手の属性に応じた柔軟なグラフ選択が科学コミュニケーションには重要である。

2 0 0 0 OA 古建築の動物文様とデザイン要素としての対数螺旋

- 著者

- 吉田 美穗子

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.6, pp.6_101-6_106, 2012 (Released:2012-05-30)

- 参考文献数

- 20

写真から喚起される時間印象が,境界拡張の生起に及ぼす影響を検討した。実験1では,写真から喚起される時間印象を調査するために,30枚の写真について 20個の形容語による評定が行われた。この結果,無時間・持続・変化の3種類の時間印象が写真によって喚起されることが示唆された。実験2では,実験1の結果に基づいて統制された刺激を 15枚用いて,3つの時間印象を喚起させる写真における境界拡張の程度を評定課題により測定した。その結果,時間印象が境界拡張関連することが示され,無時間の時間印象を喚起させる写真では,持続・変化の時間印象を喚起させる写真よりも境界拡張の程度が少ないという関係性が示唆された。これは,時間的な拡がりの豊富さと大きな空間的拡がりが相関すると解釈された。これらの結果から,写真の喚起する空間的拡がりと時間的拡がりの関係性の一端が実験的に明らかにされた。

2 0 0 0 OA 植食性昆虫における適応放散:機能摂食群の進化的転換のパターンとメカニズムに着目して

- 著者

- 船本 大智 大橋 一晴

- 出版者

- 一般社団法人 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.3-18, 2017-01-05 (Released:2019-01-05)

- 参考文献数

- 118

植食性昆虫は,自由摂食,虫えい食,潜葉,種子捕食といった多様な摂食様式をとる.摂食様式の進化的な転換は,植食性昆虫の適応放散において重要な役割を果たす.我々はこの総説で,植食性昆虫において摂食様式を多様化する要因や,摂食様式の転換パターン,それぞれの摂食様式のコストと利点,摂食様式の転換に関連した形質の変化について議論する.特に虫えい食と潜葉への転換に注目し,それぞれの摂食様式の適応的意義に着目した既存の仮説について議論する.最後に,この研究領域において今後行われるべき研究を提案する.

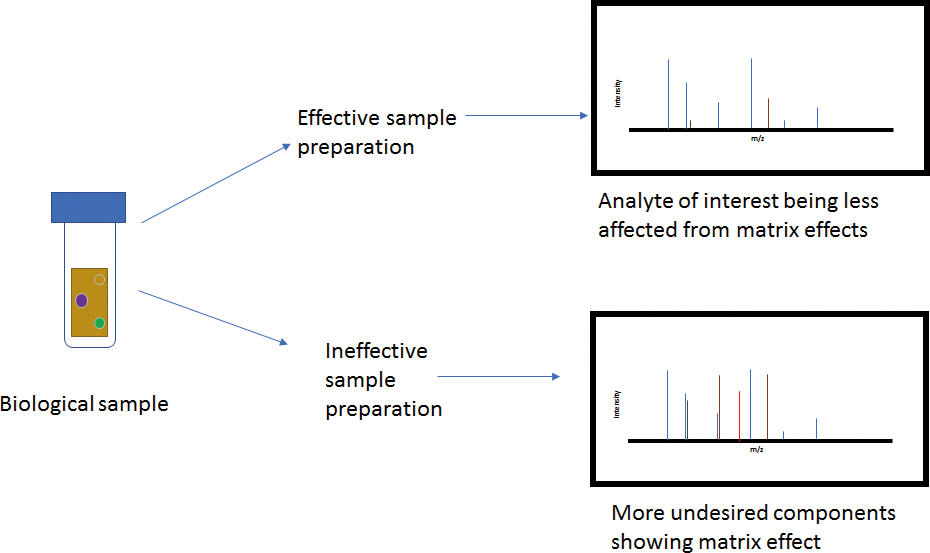

- 著者

- Manish Kumar SHARMA Pooja DHAKNE Sidhartha NN P Ajitha REDDY Pinaki SENGUPTA

- 出版者

- The Japan Society for Analytical Chemistry

- 雑誌

- Analytical Sciences (ISSN:09106340)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.10, pp.1069-1082, 2019-10-10 (Released:2019-10-10)

- 参考文献数

- 175

- 被引用文献数

- 9

Sample preparation is a highly important and integral part of bioanalysis for cleaning up the complex biological matrices and thereby minimizing matrix effect. Matrix effect can jeopardize the precise quantification and adversely affect the reliability of liquid chromatography–mass spectrometry-based analytical results by alteration of analyte ionization. Matrix components result in suppression or enhancement of the intensity of analyte response. In spite of the high specificity and selectivity of tandem mass spectrometry, a relatively higher concentration of coeluted matrix elements present in biofluids may alter the efficiency of quantification of a bioanalytical method. Numerous literature reports different types of sample preparation techniques employed in bioanalysis. In this review, the strategies for selection of the appropriate sample clean-up technique in bioanalysis are discussed extensively. A paradigm shift in the arena of sample preparation and bioanalytical approaches involving the liquid chromatography–mass spectroscopic technique has been scrutinized. Current trends and possible future advancements in the field of biological sample extraction methods, including instrumental techniques are analyzed in detail.

2 0 0 0 OA 理数科教育におけるテクノロジー活用の効果―メタ分析を通した研究成果の統合―

- 著者

- 中村 大輝 山根 悠平 西内 舞 雲財 寛

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 科学教育研究 (ISSN:03864553)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.82-91, 2019 (Released:2019-07-05)

- 参考文献数

- 47

In this study, we estimated the overall effect of technology utilization in mathematics and science education. Integrating effect-size quantitatively, we collected data on the use of technology in mathematics and science classes in elementary, secondary, and higher education curricula in Japan. As a result of integrating the effect quantity of 11 papers extracted from previous research, it became clear that the average effect-size was g=0.40. This result revealed that the effect size was small to moderate on the use of technology in science education, and the effect size cannot be said to be great compared with other educational methods. Moreover, additional analysis revealed heterogeneity between the studies and that the effect quantity varies depending on the intended use.