4 0 0 0 OA 経路追従問題における最適速度制御

- 著者

- 岡島 寛 浅井 徹 川路 茂保

- 出版者

- The Society of Instrument and Control Engineers

- 雑誌

- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.7, pp.566-574, 2008-07-31 (Released:2013-02-25)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 5

Path following control problem has been treated in recent years. In past studies, the velocity of the plant is considered as constant value. However, the velocity of the plant must be controlled so as to reduce traveling time. In this paper, velocity control in path following problem is discussed by using optimal control. Since reaching time from the start point to the terminal point is used as a cost, we can obtain good acceleration and deceleration input. Since constraints of path following are included in the optimal control problem, we can achieve not only optimization of the cost but also path following. The effectiveness of the proposed method is examined by numerical examples with a path of non-constant curvature.

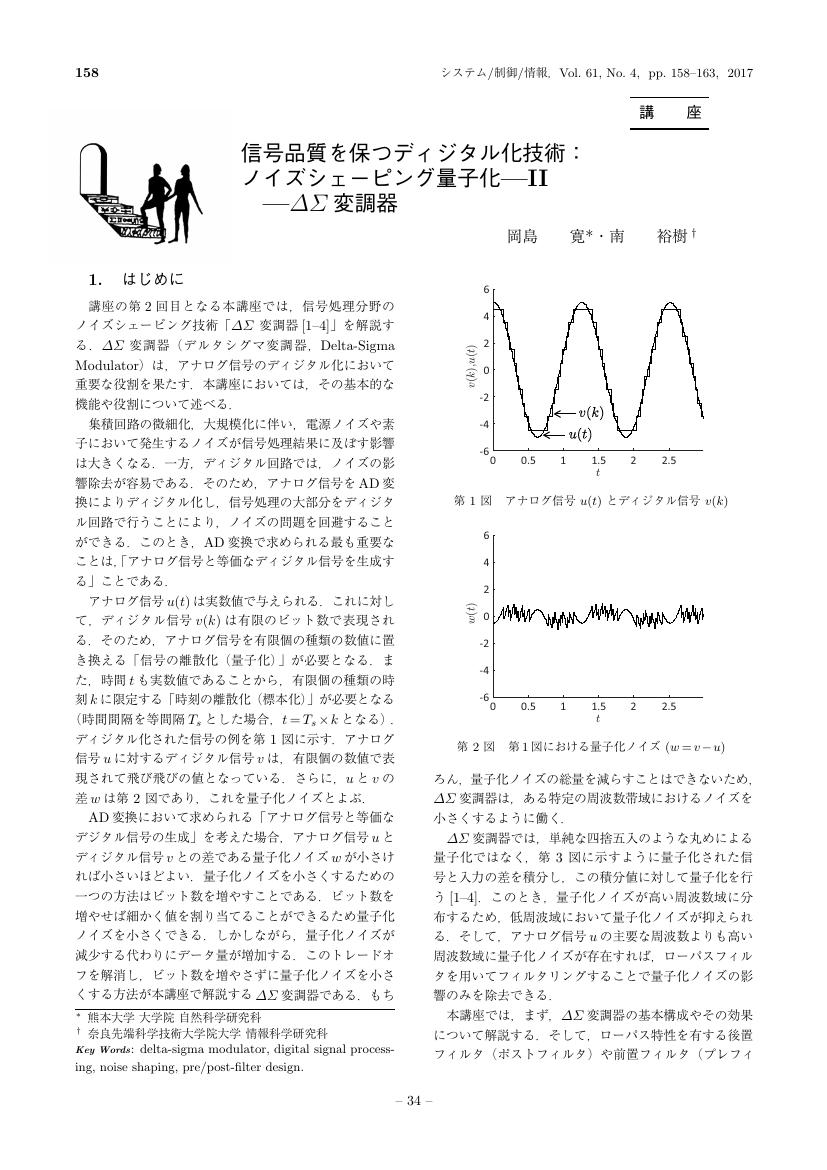

4 0 0 0 OA 信号品質を保つディジタル化技術: ノイズシェーピング量子化―II

- 著者

- 岡島 寛 南 裕樹

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.4, pp.158-163, 2017-04-15 (Released:2017-10-15)

- 参考文献数

- 10

4 0 0 0 OA 都市の緑と「生産緑地の2022年問題」 : 都市農地の保全に向けた近年の取組と課題

- 著者

- 千田和明

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 調査と情報 (ISSN:13492098)

- 巻号頁・発行日

- no.1160, 2021-11-16

4 0 0 0 IR 召集令状と卒業論文 大戦末期の大学の地理学教室

- 著者

- 稲見 悦治

- 出版者

- 兵庫地理学協会 / 兵庫県高等学校教育研究会地理部会

- 雑誌

- 兵庫地理 (ISSN:13414054)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.58-66, 1978-04-30

4 0 0 0 IR ポルノグラフィに対する言語行為論アプローチ

- 著者

- 江口 聡 EGUCHI Satoshi

- 出版者

- 京都女子大学

- 雑誌

- 現代社会研究科論集 (ISSN:18820921)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.23-37, 2007-03

国内のジェンダー論・セクシュアリティ論に大きな影響を持つジュディス・バトラーの『触発する言葉』(バトラー, 2004)2)は、英国の哲学者J. L. オースティンの言語行為論を積極的に援用あるいは「脱構築」し、憎悪表現、ポルノグラフィなどの社会的・法的問題を扱っている。しかしこのバトラーの解釈はさまざまな問題がある3)。ここでは、バトラーの曖昧で難解な4)議論を追うことはできない。しかしバトラーの議論全体は、レイ・ラングトンの論文(Langton,1993)のオースティン解釈に多くを負っており5)、またラングトンの議論は哲学的にも実践的にも興味深いものであって、この議論の魅力とその弱点は正確に理解される必要があると思われる6)。そのための作業として、本論では「言語行為speech act」としてポルノグラフィや憎悪表現をとらえることが、どの程度の理論的含意を持つのかを確かめたい。In this paper, I will introduce Rae Langton's approach to the problems of pornography in her "Speech Acts and Unspeakable Acts". I will try to show that her approach has a merit of being philosophically interesting and practically important, but has some fundamental flaws. Pace Langton, I will show that "act" of pornographic expression should be considered as perlocutional act, and we need some empirical evidences of harms in order to regulate pornography legally. In conclusion, I will argue that we need psychological / phenomenological investigations how ordinry men read, watch, and experience pornography.

4 0 0 0 OA タイプA行動パターンとストレス反応

- 著者

- 佐藤 豪

- 出版者

- 日本行動医学会

- 雑誌

- 行動医学研究 (ISSN:13416790)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.8-15, 1996 (Released:2014-07-03)

- 参考文献数

- 39

タイプA行動パターンは、冠動脈疾患の発症の原因となる行動様式として、近年広く知られるようになった。本論文ではタイプA行動パターンと冠動脈疾患を結びつける要因としてストレスとそれに対する心理・生理的反応との関連について検討することを目的とする。タイプA者は自己価値が様々な外的要因によって変動しやすいものと感じているために、絶えず自尊心についての危機感を持っている。またタイプA行動パターンの形成には信頼性の乏しい対人関係や、幼少期における両親の達成努力に重きを置いた養育態度が寄与しているものと考えられる。タイプA者はタイプB者よりも自らが直面したストレスを過大に評価し、より危機的状況ととらえやすい傾向を持ち、そのためにストレスに対して能動的対処を行おうとすることが示されている。このような対処行動中にはタイプA者はタイプB者に比べて交感神経系の興奮の増大、内分泌学的反応性の昂進、また心理的ストレス反応の増大を示すことが明らかとなっている。交感神経系の興奮の持続は、循環器系、内分泌学的な機能の異常を引き起こし、冠動脈疾患の発症に寄与しているものと考えられる。またタイプA行動パターンが末梢のβアドレナリン系の反応抑制によって減少するという研究から、末梢の反応性もタイプA行動パターンの形成に寄与している可能性が示されてきた。さらに中枢性のドーパミン作動系機能とJenkins Activity Surveyの検査成績からタイプA行動パターンにはアレキシサイミア的特徴があることが示唆された。さらにドーパミン作動系機能の歪みと幼少期における両親との分離体験の関連性を示す研究からタイプAの形成過程には幼少期の心理的体験が関与しており、それがドーパミン作動系機能などの心理・神経・内分泌機能の歪みを起こし、タイプAの形成に関与する可能性を示唆した。本論文では、タイプA行動パターンの性質の解明のためには心理・神経・内分泌学的研究と、心理・社会的研究の両方が必要であることを示した。

4 0 0 0 IR 妖怪文化の現代的活用に関する研究 : 地域住民を主体とする妖怪存在の再創造の事例から

4 0 0 0 IR 科学技術社会論とメディア論の協働に向けて

- 著者

- 飯田豊

- 出版者

- 福山大学

- 雑誌

- 福山大学人間文化学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.13-26, 2010-03-01

4 0 0 0 OA 回転群上のシステムの表現とその制御

- 著者

- 坂本 登 鈴木 秀俊

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.10, pp.847-852, 2003-10-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 坂本慶次郎 : 稲妻強盗

- 出版者

- 金槙堂

- 巻号頁・発行日

- 1899

- 著者

- 長田 俊樹

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 (ISSN:09150900)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.179-226, 2001-03

さいきん、インドにおいて、ヒンドゥー・ナショナリズムの高まりのなかで、「アーリヤ人侵入説」に異議が唱えられている。そこで、小論では言語学、インド文献学、考古学の立場から、その「アーリヤ人侵入説」を検討する。まず、言語学からいえば、もし「アーリヤ人侵入説」が成り立たないとしたら、「印欧祖語=サンスクリット語説」もしくは「印欧祖語インド原郷説」が想定されるが、いずれも、Hock(1999a)によって否定されている。また、インド文献学では、リグ・ヴェーダの成立年代問題など、たぶんに解釈の問題であって、インド文献学がこたえをだすことはない。考古学による証拠では、インダス文明が崩壊した時期における「アーリヤ人」の「大量移住」の痕跡はみとめられず、反「アーリヤ人侵入説」の根拠となっている。結論をいえば、じゅうらいの「アーリヤ人侵入説」は見直しが必要である。「アーリヤ人」は「インド・アーリヤ祖語」を話す人々」とすべきで、かれらが同一民族・同一人種を形成している必要はけっしてない。また、「侵入」も「小規模な波状的な移住」とすべきで、年代についても紀元前一五〇〇年ごろと特定すべき積極的な根拠はない。

4 0 0 0 OA 鍼灸治療を受けた骨盤位の転帰と胎動の変化

- 著者

- 東原 亜希子 堀内 成子

- 出版者

- 一般社団法人 日本助産学会

- 雑誌

- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.120-130, 2016 (Released:2016-09-01)

- 参考文献数

- 28

目 的 胎児が骨盤位である妊婦が鍼灸治療を受けた際の治療経過を追跡し,特に治療に伴う胎動の変化を把握し,鍼灸治療と胎動との関連を探索した。対象と方法 妊娠28週から37週の鍼灸治療を希望する骨盤位妊婦を対象とし,治療前後の心身の反応,不定愁訴の変化,胎動について分析した。胎動の「数」は胎動記録装置(FMAM)を用い客観的指標として把握した。結 果 初産婦11名,経産婦1名の計12名を分析対象とした。年齢の平均は32.7歳であった。12名全員,治療延べ24回中毎回「手足がぽかぽかと温かくなる」と答え,「リラックスして眠くなった」妊婦は治療24回中22回(91.7%)に生じ副作用は認められなかった。「足のつり」「イライラ感」が治療前に比べ治療後有意に頻度が減少した(「足のつり」z=-2.53, p=.011,「イライラ感」z=-2.00, p=.046,Wilcoxon符号付き順位和検定)。胎位変換した頭位群は8名(66.7%),骨盤位のままだった骨盤位群は4名(33.3%)であった。骨盤位診断から治療開始までの日数は,頭位群平均8.6日,骨盤位群27.3日であり,頭位群の方が有意に短かった(t=-3.7, p=.02)。治療開始時期は,頭位群平均31.5週,骨盤位群34.1週であり,頭位群の方が統計的に有意に早い週数で始めていた(t=-2.4, p=.04)。客観的な胎動数の変化として,初回治療時の平均を,「治療前20分」「治療中」「治療後20分」で比較すると,「治療中」に有意差があり,頭位群173.71回/時,骨盤位群105.63回/時と頭位群の方が有意に多かった(t=2.78, p=.02)。対象毎にみると,頭位群では「治療前20分」に比べて,「治療中」または「治療後20分」に胎動が増加していた。結 論 鍼灸治療は,手足が温まり,リラックスして眠くなることが生じ,副作用は認められなかった。「足のつり」「イライラ感」の頻度が治療後有意に減少した。胎位変換率は66.7%であり,頭位群は診断から平均8.6日以内に治療を始め,平均妊娠31.5週までに開始していた。胎動の変化として,頭位群は「治療中」または「治療後20分」に胎動増加が認められた。

4 0 0 0 OA ジェントリフィケーション研究における立ち退きの類型化とアプローチの展開

- 著者

- 松尾 卓磨

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2020年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.101, 2020 (Released:2020-03-30)

1.はじめに ジェントリフィケーションと立ち退きの関係性に焦点を置き様々な角度からジェントリフィケーション研究をレビューしている5つの論考が2018年から2019年にかけて相次いで発表された(Zhang and He, 2018; Zuk et al., 2018; Cocola-Gant, 2019; Easton et al., 2019; Elliott-Cooper et al., 2019)。いずれの論考もジェントリフィケーションの研究史の中では比較的新しく2018年と2019年という短期間に集中的に発表されたものであり、いずれの論考の表題にもジェントリフィケーションと立ち退きの両方が含まれ、さらにジェントリフィケーションによる立ち退きの類型化を行ったピーター・マルクーゼの研究(1985; 1986)への言及が見受けられる。本発表ではこれらの共通点に着目し、ジェントリフィケーション研究において立ち退き概念やマルクーゼによる立ち退きの類型化がいかに位置づけられ、どのように新たなアプローチが模索されているのかという点について検討する。研究方法としては基本的にはマルクーゼの研究内容や上記の5つの論考の内容を参照し、それらの研究において提示されているジェントリフィケーション研究における立ち退き概念や今後のジェントリフィケーション研究に必要な視点や研究方法を整理する。2.結果 マルクーゼはニューヨークを事例として不動産物件の放棄、ジェントリフィケーション、立ち退きの関係性について論じる中で、ジェントリフィケーションによって引き起こされる4種類の立ち退き、すなわち最後の居住者に対する立ち退き、連鎖的に進行する立ち退き、排他的な立ち退き、立ち退きの圧力の4つを提示した。最初の2つの立ち退きは直接的な立ち退きであり、漸進的な過程の最後の段階に着目するのか、より長い時間軸で捉えるのかという着眼点の違いに基づいて2つに分類されている。そして後者の2つは間接的な立ち退きにあたり、これらは立ち退きの内容の違いにより重点が置かれて分類されている。ジェントリフィケーション研究が進展する中では特に間接的な立ち退きへのアプローチが新築のジェントリフィケーション、小売業のジェントリフィケーション、教育での立ち退きなどの把握の際に応用されている。しかしながら、このマルクーゼによる類型化は依然として高く評価されてはいるものの、この類型化が1980年代のニューヨークの状況に基づいて提示されたものであるという点には留意しなければならない。この点に関してElliott-Cooper et al.(2019)はジェントリフィケーション研究のレビューを通じてジェントリフィケーションと立ち退きに対する多角的なアプローチの必要性を指摘している。彼らは「立ち退きの現象学的側面や情動的側面、立ち退きという経験に内在する怒りや絶望」を理解する必要があると主張し、さらにAtkinson(2015)を参照しながらジェントリフィケーションによる立ち退きを「居住者とコミュニティの繋がりを断ち切る『アンホーミング』の過程」として捉える視点を提示している。こうした視点は、ジェントリフィケーションに直面し立ち退かされる人びとのアイデンティティや心理へのアプローチを促すものであり、ジェントリフィケーションおよび立ち退きへの抵抗に関するアプローチとも密接に関連している。そしてElliott-Cooper et al.(2019)を含む近年発表された5つの論考においては、多種多様な視点や方法論に言及されながら検討されるべき重要な論点が数多く提示されており、例えば「サンドイッチクラス」や元ジェントリファイアー、公共投資によって進められる政府主導のジェントリフィケーション、そしてビッグデータを使用した立ち退きの定量的研究などにも言及されている。3.結論 先行研究の整理を通じて、近年の研究においてもマルクーゼによる立ち退きの類型化の重要性が認められており、ジェントリフィケーション研究の文脈においては依然として頻繁に参照されているということが明らかとなった。そして本研究で参照した5つの論考がその点を裏付ける重要なレビュー研究の事例であるということも確認することができた。ジェントリフィケーションの定義やジェントリフィケーションへのアプローチの多様化は同時に立ち退きの定義やアプローチの多様化も意味している。そのため今後の研究ではジェントリフィケーションの研究史における概念やアプローチの展開、そしてそれらの重要性を十分に踏まえながら、そうした先行研究で提示されている視点、概念、事例研究が応用されていくことが期待される。[謝辞] 本研究には日本学術振興会科学研究費補助金(特別研究員奨励費:課題番号18J23295)を使用した。

- 著者

- 杉本 興運

- 出版者

- 地理空間学会

- 雑誌

- 地理空間 (ISSN:18829872)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.51-66, 2017 (Released:2018-04-12)

- 被引用文献数

- 2

本研究では,東京大都市圏における若者の日帰り観光・レジャーの時間的・空間的特性を,大規模人流データの分析結果から検討した。外出時間に着目した時間的特性の分析では,年齢が高くなるにつれて観光・レジャーの活動時間が昼間だけでなく夜間にも拡大すること,成人では学業,労働,家事を主体とした職業・学生種別がそれぞれもつ生活上の制約によっても観光・レジャーの活動時間に差異が生じること,性別比較では男性より女性の方が夜間での観光・レジャーをする人の割合が大きいことなどが明らかとなった。訪問先に着目した空間的特性の分析では,若者全体で浦安市が最も人気の訪問先ゾーンであること,それ以外のゾーンを類型化すると特定タイプの若者の訪問が目立つゾーンや様々な属性の若者が多く訪れるゾーンが抽出され,特に後者は若者の観光・レジャーにとって重要な地域であること,昼夜別かつ男女別で訪問先選択の傾向が異なることなどが明らかとなった。

4 0 0 0 OA 『アーカイブズとアーキビスト』

- 著者

- 大月 英雄

- 出版者

- デジタルアーカイブ学会

- 雑誌

- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, pp.259, 2021-10-01 (Released:2021-11-15)

4 0 0 0 OA 南極海生態系研究の現状と展望 : 炭素循環と低次生産者の視点から

- 著者

- 茂木 正人 真壁 竜介 高尾 信太郎

- 出版者

- 低温科学第76巻編集委員会

- 雑誌

- 低温科学 (ISSN:18807593)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, pp.71-93, 2018-03-31

本稿では,南大洋における生態系研究の現状と課題を整理した.南大洋の生態系を論じるうえで最も重要な種はナンキョクオキアミであるが,近年ハダカイワシ科魚類が注目されている.日本の生態系研究チームはハダカイワシ科の中でも季節海氷域に分布するElectrona antarctica(ナンキョクダルマハダカ)をターゲットのひとつとして研究しているが,その繁殖生態や初期生活史については未解明の部分が大きい.季節海氷域では海氷に含まれるアイスアルジーや海氷融解時におこる植物プランクトンの大増殖を起点に始まる食物網が存在する.海氷と海氷下の生態系は密接な関係があり,温暖化による海氷変動は生態系変動をもたらすことになる.

4 0 0 0 OA 幕末・明治・大正回顧八十年史

4 0 0 0 OA 『J・エドガー』という謎なき謎 : イーストウッドと映画の現在

- 著者

- 篠原 啓一

- 出版者

- 多摩ニュ-タウン学会

- 雑誌

- 多摩ニュ-タウン研究 (ISSN:13442406)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.4-11, 2006