3 0 0 0 OA 模倣と独創

- 著者

- 停 義雄 江橋 節郎 平田 義正 高畠 英伍

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.13-18, 1982-01-01 (Released:2018-08-26)

論文の審査にあたっても, 独創的な内容があるか否かがまず問われる.新しいアイデアとそれを実現させる実行力は, どこの世界でももっとも望まれるものである.かといってただ独創を御題目のように唱えていても, 一向に新しいものは生れない.3人の先達に, 独創性を育てる背景を語って頂くこととした.この座談会を終って帰宅すると, 福井博士のノーベル化学費受賞のニューズが流れていた.薬学分野から新星の輝き出ることを期待したい.

3 0 0 0 OA 両利きの組織研究の課題と条件の提示

- 著者

- 小澤 りりさ Lilisa Kozawa

- 出版者

- 同志社大学商学会

- 雑誌

- 同志社商学 = Doshisha Shogaku (The Doshisha Business Review) (ISSN:03872858)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.4, pp.1133-1145, 2022-01-11

本研究は、議論のあいまい性を指摘されることの多い両利きの組織研究に対し、先行研究をもとにその課題を考察し、両利きの組織研究における条件を提示することを目的とする。調査の結果、研究を行う際には活用と探索の定義を述べたうえで、「活用と探索の主体」、「活用と探索の重なり」の2つの条件を明示し、それらを前提として両利きの組織についての詳細な記述を行う必要があることを提示した。

3 0 0 0 OA メインテナンスに於ける好ましいプラークコントロールの程度について

- 著者

- 木下 四郎 渡辺 久 米良 豊常 北村 滋 小林 誠 長田 豊 和泉 雄一 小鷲 悠典 野口 俊英 石川 烈

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会

- 雑誌

- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.3, pp.509-517, 1981-09-28 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 3 4

Maintenance phase is the most important stage in terms of the patient's continued oral health. Whether periodontal therapy succeeds or not depends on his plaque control.O'Leary et al. (1972) has devised “Plaque Control Record” and noted that goal in teaching oral hygiene procedures was to reduce plaque accumulations until they were found on 10 percent or less of the available tooth surfaces.The purpose of this study was to investigate appropriate level of plaque control in order to maintain periodontal health at the maintenance phase using the plaque control record.36 patients who had been recieved periodontal therapy at our department and visited hospital for periodic recall were investigated. Oral hygiene status and periodontal tissue condition of these patients were evaluated by the plaque control record, oral hygiene index, gingival index and pocket depth. In addition, oral photographs of the patients were taken.The results obtained were as follows:1. It seemed to be very difficult that patients maintained at the level of 10 percent or less of plaque control record at the maintenance phase.2. The patients, who showed the level of teen to twenty percent of plaque control records, exhibited clinically no inflammation at their gingiva and did not recur the deepening of periodontal pockets.3. At the thirty percent of plaque control record, edematous gingiva was observed. When the level of plaque control reached to forty clinically inflammatory change was evident.4. It was found that the plaque was retained more at the mandibule than the maxilla, on the left than the right, at the mesiodistal surfaces than the buccolingual and at the mesial aspects than the distal.

- 著者

- 越後 拓也 木股 三善

- 出版者

- 一般社団法人 日本鉱物科学会

- 雑誌

- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.57-74, 2009 (Released:2009-07-23)

- 参考文献数

- 167

- 被引用文献数

- 1

Organic minerals are natural organic compounds with both well-defined chemical composition and crystallographic properties; their occurrences show traces of the high concentration of certain organic compounds in natural environments. Thus the origin and formation process of organic minerals will lead us to understand the fate and behavior of the organic molecules in the lithosphere. This review divides organic minerals into the following two groups to discuss their contribution to new developments in mineralogy: ionic organic minerals in which organic anions and various cations are held together by ionic bonds, and molecular organic minerals in which electroneutral organic molecules are bonded by weak intermolecular interactions. This review is composed of five sections. The first section is concerned with the definition of both organic minerals and the above two groups. The second deals with crystal chemistry and geochemistry of oxalate minerals, which are the most typical ionic organic ones. In this section, the role of (H2O)0 is firstly discussed since most oxalate minerals incorporate (H2O)0 into their crystal structures. Then the phase relationships among hydrous/anhydrous calcium oxalate minerals, namely their structural hierarchy are described, owing to the fact that they are the most abundant ionic organic minerals. In addition, the weak Jahn-Teller effect in humboldtine [Fe2+(C2O4)·2H2O] is mentioned. Fe2+ ion causes octahedral distortion in the organic mineral though the effect has hardly been observed in inorganic minerals. The third describes the origin and formation process of karpatite (C24H12), which is the molecular crystal of coronene and the most typical molecular organic mineral. The fourth and last sections summarize the characteristics of organic minerals and discuss their contribution to earth science, respectively.

- 著者

- 梅基 陸平 筒井 和詩 藤井 慶輔

- 雑誌

- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

- 巻号頁・発行日

- 2023-04-06

3 0 0 0 OA 国際政治における分極化 国連安全保障理事会の議事録のテキスト分析から

- 著者

- 阪本 拓人

- 出版者

- 横断型基幹科学技術研究団体連合(横幹連合)

- 雑誌

- 横幹連合コンファレンス予稿集 第12回横幹連合コンファレンス

- 巻号頁・発行日

- pp.A-5-4, 2021 (Released:2022-03-09)

The United Nations Security Council is one of the primary organs of the United Nations, which is primarily responsible for the maintenance of international peace. It is also a significant battleground for great-power politics where the permanent members of the Council (the United States, Britain, France, Russia, and China) constantly engage in mutual confrontation and cooperation. This study analyzes the official meeting records of the Council using large-scale text analysis methodologies such as word embedding. Focusing on one of the most consequential notions for the Council deliberations, ”threat to the peace,” the study quantitatively represents the members’ conceptions concerning this notion, and rigorously measures the discrepancies among these conceptions. The study thus clarifies how the polarization among the major powers has unfolded over the past decades.

3 0 0 0 OA 現代日本における動物倫理の議論――「供養」という連環的死生観に注目して

3 0 0 0 OA アニオン形燃料電池用非白金系電極触媒の開発

- 著者

- 坂本 友和 岸 浩史 山口 進 田中 裕久 松村 大樹 田村 和久 西畑 保雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本表面科学会

- 雑誌

- 表面科学 (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.78-83, 2016-02-10 (Released:2016-02-23)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2

We have developed direct liquid fuel anion exchange membrane fuel cell vehicles to deal with the global warming. Non-platinum group metals (PGM) catalyst has been researched to apply for both anode and cathode electrodes. A test driving was carried out for the fuel cell vehicle equipped with no precious metals as catalysts at SPring-8 in 2013. Here we introduce our results of advanced analysis for reaction mechanism and active site of non-PGM catalyst using synchrotron radiation X-rays at SPring-8.

3 0 0 0 OA 光重合レジンの材料学

- 著者

- 平澤 忠

- 出版者

- 一般社団法人 日本接着歯学会

- 雑誌

- 接着歯学 (ISSN:09131655)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.59-74, 1986-06-05 (Released:2011-06-07)

- 参考文献数

- 11

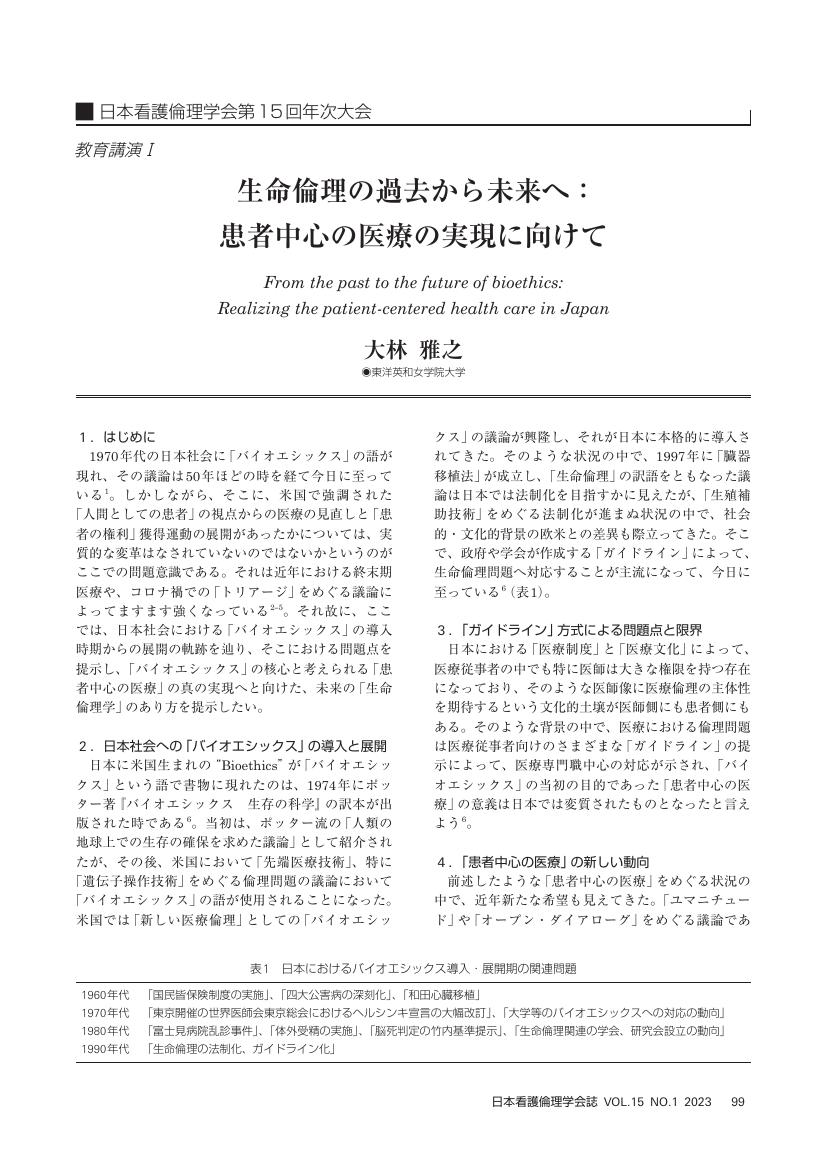

3 0 0 0 OA 生命倫理の過去から未来へ:患者中心の医療の実現に向けて

- 著者

- 大林 雅之

- 出版者

- 日本看護倫理学会

- 雑誌

- 日本看護倫理学会誌 (ISSN:24347361)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.99-100, 2023-03-20 (Released:2023-04-14)

- 参考文献数

- 10

3 0 0 0 OA 研究の始め方① ~テーマの具体化~

- 著者

- 多田 泰紘

- 巻号頁・発行日

- 2015-06-16

アカデミックスキルセミナー 論文・レポート執筆とプレゼン発表へ向けた 研究の始め方・進め方セミナー.2015年6月16日(火), 北海道大学附属図書館, 札幌市

3 0 0 0 OA ため池の越流破壊メカニズム

- 著者

- 藤澤 和謙 桃木 昌平 山本 清仁 小林 晃 青山 成康

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 応用力学論文集 (ISSN:13459139)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.385-394, 2006-08-25 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 3 2

Studied herein is theoretical mechanism of the failure of an embankment caused by overflowing from a reservoir. An experiment has been conducted to observe the phenomenon, and the theory of the mechanism has been developed on the basis of the erosion and the stability of the slope subjected to the erosion. Shallow water equation considering the slope angle has been used to describe the erosion, and Mohr-Coulomb failure criterion has been applied to the stability analysis. The results allow the surface profile and the erosional speed to be determined as functions of imposed parameters. At the end of this paper, we have discussed the scope of application, and examined the theory by an additional experiment.

- 著者

- 山内 智貴 中川 慧 南 賢太郎 今城 健太郎

- 雑誌

- 2022年度 人工知能学会全国大会(第36回)

- 巻号頁・発行日

- 2022-04-07

3 0 0 0 コロナ禍のお産 : 妊産婦と家族にとっての「思いがけないお産」

- 著者

- 安井 眞奈美 中本 剛二 伏見 裕子

- 出版者

- 日本民俗学会

- 雑誌

- 日本民俗学 = Bulletin of the Folklore Society of Japan (ISSN:04288653)

- 巻号頁・発行日

- no.307, pp.120-126, 2021-08

- 著者

- 財前 貴一 濱田 直希 Liu Likun Sakurai Daisuke

- 雑誌

- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

- 巻号頁・発行日

- 2023-04-06

3 0 0 0 OA 「鬼がついてること」

- 著者

- 黄 潔

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第51回研究大会 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- pp.B10, 2017 (Released:2017-05-26)

本報告は「憑く」という民俗現象に関する文化人類学的研究である。これまで積蓄してきた、日本民俗学の憑物信仰論や、中国華南少数民族の「蠱毒」に関する文化人類学研究の論点を、西南中国トン族の事例から考察する。調査地の語り及び呪術の実践のなかに表出する、鬼をめぐるトン族のもつ民間宗教や結婚禁忌との関係から、西南中国トン族の憑きもの信仰を論ずる。

3 0 0 0 OA 八戸におけるハリストス正教会の宣教と源晟

- 著者

- 木鎌 耕一郎

- 出版者

- 八戸学院大学

- 雑誌

- 八戸学院大学紀要 (ISSN:21878102)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.83-93, 2015-03-31

幕末維新期に、新しい生き方を模索した東北の士族階級の中に、各地に設けられた開港地で宣教師らに学ぶ者が現われた。彼らはキリスト教信仰を新しい精神的支柱とし、社会的な活動に携わっていった。その中のひとりに、八戸藩出身の士族、源晟(みなもと・あきら)がいる。彼もまた、維新期にキリスト教に感化され、やはり自由民権運動に参与して地元政界で活躍した人物である。彼が入信したキリスト教は明治期に函館から宣教を開始したハリストス正教会(ロシア正教会)であった。一時期八戸には、ハリストス正教会の教会も存在した。本稿では、明治期の八戸地域におけるハリストス正教会の宣教の経緯と、これに関わった人々の動向について、関連史料と先行文献をもとに整理する。

3 0 0 0 OA 精神機能におけるバソプレシン受容体の役割

- 著者

- 江頭 伸昭 三島 健一 岩崎 克典 中西 博 大石 了三 藤原 道弘

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.134, no.1, pp.3-7, 2009 (Released:2009-07-14)

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 1

アルギニンバソプレシン(AVP)は古くから下垂体後葉ホルモンとして体液および循環系の恒常性の維持に重要な役割を果たしていることが知られている.AVPの受容体は,V1a,V1bおよびV2受容体の3つのサブタイプに分類されており,特にV1aおよびV1b受容体は大脳皮質や海馬など脳内に広く分布していることから,中枢における役割が注目されている.そこで本稿では,V1aおよびV1b受容体欠損マウスを用いた著者らの研究成果を紹介するとともに,精神機能におけるバソプレシン受容体の役割に関する最近の知見について報告する.バソプレシン受容体は,統合失調症,自閉症,うつ病,不安障害,摂食障害など様々な精神疾患との関与を示唆する知見が多数報告されており,その影響にはストレス反応の変化が一部関わっていることが推察される.また,V1aおよびV1b受容体欠損マウスを用いた検討から,バソプレシン受容体がストレスや情動行動,社会的行動,情報処理,空間学習などに関与していることが明らかとなった.一方,V1aおよびV1b受容体の選択的な拮抗薬の精神作用についても報告されている.今後,これらの研究結果を踏まえて,精神機能におけるバソプレシン受容体の役割が解明されれば,精神疾患の予防および治療のための戦略に新たな展開が期待できるものと考えられる.

- 著者

- 木村 大地 泉谷 知範

- 雑誌

- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

- 巻号頁・発行日

- 2023-04-06

3 0 0 0 OA 本州四国連絡橋児島・坂出ルートの建設と管理

- 著者

- 山中 鷹志

- 出版者

- 一般社団法人 日本写真測量学会

- 雑誌

- 写真測量とリモートセンシング (ISSN:02855844)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.37-45, 1989-02-28 (Released:2010-03-19)