3 0 0 0 OA 長期絶食時の脂質代謝

- 著者

- 小林 正義 佐野 隆一 藤井 豊 及川 真一 阿部 隆三 後藤 由夫 山内 祐一

- 出版者

- 一般社団法人 日本動脈硬化学会

- 雑誌

- 動脈硬化 (ISSN:03862682)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.5, pp.1155-1160, 1986-12-01 (Released:2011-09-21)

- 参考文献数

- 16

Lipids metabolism during prolonged fasting (10-days complete fasting) has been studied in 23 psychosomatic patients (9 male and 14 female, average 29.2 y. o.), who had no metabolic disease.During the fasting period, serum F.F.A. and Cholesterol levels significantly elevated (p<0.001).In the lipoprotein fraction, LDL-cholesterol and LDL-triglyceride (d: 1.006-1.063) significantly elevated by fasting (p<0.001), but VLDL-triglyceri de (d;<1.006) decreased (p<0.05).The increase of LDL reflected the increase of LDL2-fraction (d; 1.019-1.063), and this was related to thyroid hormone levels. T3 levels decreased during prolonged fasting (p<0.01).It was considered that increase of LDL was related to the decrease of LDL-receptor activity which was dependent on T3-levels.

3 0 0 0 OA 続,発生期の「櫛文化」の特徴について : 縄文土偶の結髪の研究を中心に

- 著者

- 尾関 清子

- 出版者

- 東海学園大学

- 雑誌

- 紀要 (ISSN:02858428)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.66-88, 1985-07-20

3 0 0 0 OA 多様なムスリムが触れ合う場 米国におけるスーフィー系サードプレイスの形成と変容

- 著者

- 高橋 圭

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.2, pp.103-126, 2022-09-30 (Released:2022-12-30)

本稿では、近年移民第二世代や改宗者など米国に育った若者世代のムスリムを中心に支持を広げている、「伝統イスラーム」と呼ばれるスーフィズムの新たな潮流に注目し、その活動拠点となっているスーフィー・コミュニティにおけるムスリムの交流という観点から、宗教における接触/非接触の問題を論じた。これらのコミュニティは、モスクとは別に、多様なムスリムが集まり交流できる場を掲げており、その性格を捉えてしばしばサードプレイスと呼ばれている。本稿では、その一つであるタアリーフ・コレクティヴを事例に取り上げ、その活動や空間の分析から、この団体が自らを、モスクを補完する場として位置づけることで、主流派のコミュニティとの共存を図りながら活動領域を広げてきたことを明らかにした。そのうえで、コロナ禍を契機に、この団体がよりスーフィー色の強いコミュニティへと変化しつつあること、またそれがムスリムの交流の在り方にも今後影響を与えうる可能性を論じた。

3 0 0 0 OA 花火大会による過塩素酸の水道水源への影響調査

- 著者

- 三枝 慎一郎 加登 優樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本水道協会

- 雑誌

- 全国会議(水道研究発表会)講演集 令和元年度全国会議(水道研究発表会)講演集 (ISSN:24361496)

- 巻号頁・発行日

- pp.858-859, 2019 (Released:2021-05-01)

3 0 0 0 OA 遊泳バクテリアで探るアクティブマターの秩序と制御

- 著者

- 前多 裕介 別府 航早

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.013-018, 2020 (Released:2020-01-25)

- 参考文献数

- 25

Collective motion organized by autonomous motile elements is ubiquitous across scales, from motor proteins, flagellated sperms, to animals and fishes. Such motile materials are called active matter, and collective dynamics of active matter attracts broad interest from physics and biology due to their potential in exploiting universal feature of ordered structure and dynamics in biological systems. Here, we describe collective ordered phase of bacterial vortices under confinement with designed geometries. The transition of ordered vortices can be controlled by geometric rule derived from Vicsek-style model. This finding may bring design principle of collective ordered phase of confined self-propelled particles.

3 0 0 0 OA マムシ咬傷35例の検討

- 著者

- 重田 匡利 久我 貴之 工藤 淳一 山下 晃正 藤井 康宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.61-67, 2007 (Released:2007-09-28)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

マムシは琉球列島を除く日本の全土に分布している毒蛇であり春から秋にかけて多くみられる。本邦では年間,約10名前後が死亡する1)。田畑や山中での被害報告が多く農村医療では重視される。平成11年から平成18年においてマムシ咬傷35例を経験し臨床像および治療とその経過について検討した。患者は7歳から80歳 (平均60歳) 男性17名,女性18名であった。全例に咬傷部の腫脹と疼痛を認めたが,全身症状は16例 (46%) に認め眼症状が高率であった。血液検査上の異常はCPK高値を24例 (69%) で認め重症度と相関していた。治療は切開排毒処置のうえ原則全例入院とし,独自のマニュアルを初期治療に活用した。治療の結果,症状改善傾向が認められるまでの中央値は3日であった。入院日数の中央値は7日であった。腫脹などの局所症状の消失には時間がかかり治療期間の中央値は31日間であった。受傷から受診までの時間により重症度に差を認め重症化した1症例では集中治療を必要とした。マムシ咬傷では迅速かつ適切な初期治療が必要であると思われた。

3 0 0 0 OA 真渕 勝『官僚(社会科学の理論とモデル8)』

- 著者

- 手塚 洋輔

- 出版者

- 日本行政学会

- 雑誌

- 年報行政研究 (ISSN:05481570)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.47, pp.166-169, 2012 (Released:2016-12-01)

3 0 0 0 IR 幸田露伴『風流佛』の言語道断

- 著者

- 金沢 篤 カナザワ アツシ Kanazawa Atsushi

- 出版者

- 駒澤大学

- 雑誌

- 駒沢大学仏教学部研究紀要 (ISSN:04523628)

- 巻号頁・発行日

- no.72, pp.172-146, 2014-03

3 0 0 0 OA 墓碑建立について 特に明治以降

- 著者

- 河野 清晃

- 出版者

- 密教研究会

- 雑誌

- 密教研究 (ISSN:18843441)

- 巻号頁・発行日

- vol.1936, no.60, pp.185-198, 1936-09-30 (Released:2010-03-12)

3 0 0 0 OA 読み書きが苦手な子どもに対するCognitive Orientation to daily Occupational Performance(CO-OP)を基盤とした遠隔作業療法

- 著者

- 塩津 裕康 奥津 光佳 倉澤 茂樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.72-78, 2021-02-15 (Released:2021-02-15)

- 参考文献数

- 16

要旨:新型コロナウイルス感染症(以下,COVID-19)の影響により,クライエントに対面で作業療法を提供することが難しい状況に陥った.そこで,我々はCognitive Orientation to daily Occupational Performance(CO-OP)を基盤とした遠隔作業療法を実施した.実践形態が遠隔であっても,読み書きが苦手な子どもたち,および保護者からポジティブな反応が確認できた.この実践を報告することによって,COVID-19の第二波やその他の理由で対面での作業療法が困難になった際の一助となることを期待している.

3 0 0 0 OA 「信念の倫理」研究序説

- 著者

- 一ノ瀬 正樹

- 出版者

- 武蔵野大学教養教育リサーチセンター

- 雑誌

- The Basis : 武蔵野大学教養教育リサーチセンター紀要 = The Basis : The annual bulletin of Research Center for Liberal Education, Musashino University (ISSN:21888337)

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.29-46, 2021-03-01

3 0 0 0 OA 三国魏文帝の法制改革と妖言罪の弾圧 古代中国法の一分岐点

- 著者

- 石岡 浩

- 出版者

- 法制史学会

- 雑誌

- 法制史研究 (ISSN:04412508)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.1-52,en3, 2010-03-30 (Released:2017-03-01)

本稿は、三国時代の魏の文帝(曹丕)と法術官僚の高柔が議論した「妖謗賞告之法」の改定に関する資料を手がかりに、中国古代における「誹謗」罪と「妖言」罪の歴史的意味、および魏の文帝の制度改革とその目的を明らかにする。後漢の献帝から禅譲を受けて、文帝が魏王朝を開いたその初年、民間に「誹謗」「妖言」が相次ぐ情況があった。文帝はそれらを死刑に処して、告発者に褒賞を与えていた。それを諫めた高柔は、「誹謗」や「妖言」の告発に褒賞を与える法の廃止を進言する。旧後漢官吏たちの王朝に対する諫言を汲み取り、それを誣告する悪質な魏の官吏を排除せんとしたからである。ところが文帝は「誹謗」の告発奨励のみ廃止して、「妖言」の処罰は撤回しなかった。それは「妖言」が「謀反」「大逆」に等しく、王朝の滅亡や禅譲を促す要素が含まれていたからである。かつての秦王朝の「妖言」罪は、神仙思想を説く方術の士が図讖を利用して、王朝の滅亡を予言した発言からなる。また前漢王朝の「妖言」罪は、儒家が讖緯説に則って国家の吉凶を予言した言説からなる。ところが前漢・後漢交代期に、王莽と光武帝が讖緯説によって皇帝に即位したあと、讖緯説は王朝の正統性を証明する重要な理論となった。そのため後漢時代には、皇帝の簒奪を狙う諸侯王が讖緯説を利用して現皇帝を批判する言説を「妖言」罪として、その処罰をかつてないほど厳重にしていた。それゆえ三国魏の文帝は、自身が讖緯説によって皇帝に即位したあと、旧後漢官吏たちが讖緯説を挙げて、他の諸侯王が皇帝に相応しいと述べる「妖言」を憎み、それを厳格に死刑に処したのである。ついで文帝は、「謀反大逆」罪の告発を奨励する詔を出し、さらに皇后の外戚が政治に関与することを厳禁する詔も出す。これら文帝の三つの改革―諸侯王を擁立する「妖言」の弾圧、「謀反大逆」の告発の奨励、外戚の政治参加の禁止―は、王朝の簒奪を促す要素を排除する目的をもつ。これらは魏晋時代の法に継承されて、伝統中国法の発達・展開の初期の分岐点となった。

3 0 0 0 占いの諸類型とその特質 : 現代日本の占い本を通して

- 著者

- 鈴木 健太郎

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.5-28, 1995

今日の日本における占い人気の高さは世人の広く認めるところであるが、現代日本の占いを扱った学術的な研究は未だほとんどなされていないのが現状である。そこで、本稿ではまず、今後行われるべき占い研究の足がかりを得るために、複雑多様な様相を見せている諸々の占いを幾つかの類型に分類・整理することを試みる。類型化にあたっては、個々の占いを成り立たせている究極的根拠(占考原理)の種別と、運勢を好転させるための対処策の性格に見られる差異を分類の指標とし、研究の資料には一般読者向けに書かれた「占い本」を用いることにする。さらに後半では、分類作業によって得られた3つの類型のそれぞれが持つ固有の特質を、人間の運勢を左右する基因が人間とどのような関係にあると捉えられているかといった把捉様式のレベルに求めていく。そこには日本の宗教的な思惟・意識の構造を解明するための糸口の一つが潜んでいると考えられるからである。

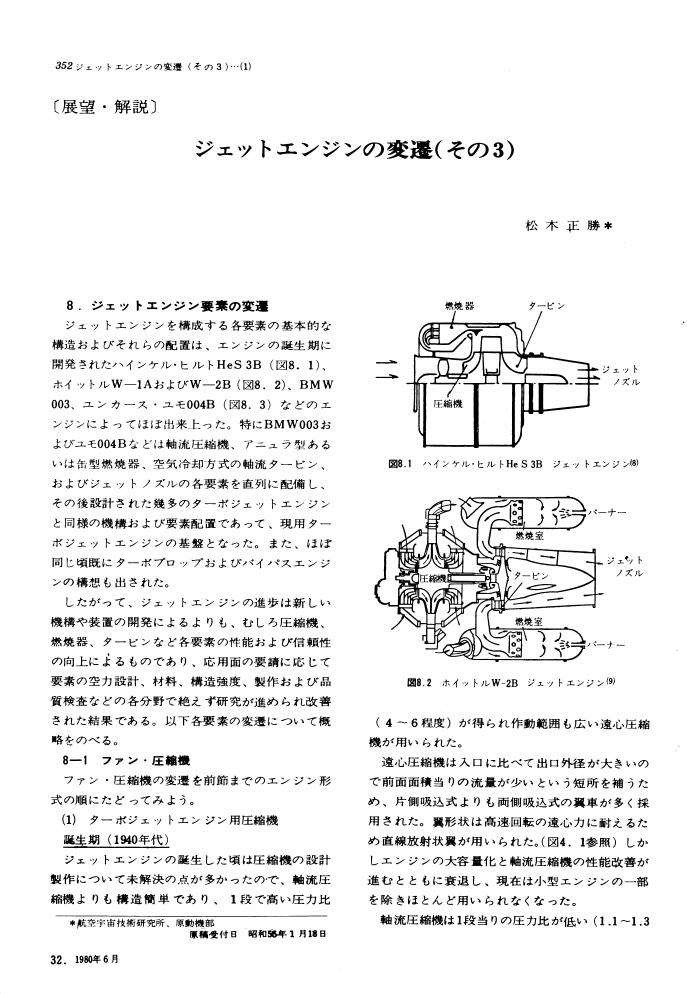

3 0 0 0 OA ジェットエンジンの変遷 (その3)

- 著者

- 松木 正勝

- 出版者

- 一般社団法人 ターボ機械協会

- 雑誌

- ターボ機械 (ISSN:03858839)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.6, pp.352-365, 1980-06-10 (Released:2011-07-11)

- 参考文献数

- 15

3 0 0 0 OA III.裂肛の保存的治療(標準治療と最先端治療)

- 著者

- 岡﨑 啓介 森永 紀

- 出版者

- 日本大腸肛門病学会

- 雑誌

- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.10, pp.540-549, 2021 (Released:2021-11-29)

- 参考文献数

- 32

裂肛の治療には保存的(=非手術的)治療と手術的治療がある.保存的治療には,生活指導,外用薬物治療,排便コントロール,局所用硝酸塩,カルシウムチャネルブロッカー,ボツリヌス毒素によるものがある.本稿ではこれらについて概説する.最先端の治療としては,新機序の慢性便秘症治療薬によるもの,カルシウムチャネルブロッカーによる化学的括約筋切開について,本邦の動きも含めて記載する.保存的治療は手術的治療の前段階として考えられがちであるが,手術的治療後の状態維持,再発予防にも関係するので,裂肛治療の主軸である.

- 著者

- 上岡 裕美子 篠崎 真枝 橘 香織 山本 哲 宮田 一弘 青山 敏之 富田 美加

- 出版者

- 日本医学教育学会

- 雑誌

- 医学教育 (ISSN:03869644)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.97-101, 2021-04-25 (Released:2021-11-14)

- 参考文献数

- 13

背景 : 理学療法学生において効果的な臨床参加型実習に向けた実習前の客観的臨床能力試験 (OSCE) のあり方を検討するため, 実習前OSCEと実習到達度との関連を明らかにすることを目的とした. 方法 : 理学療法学科4年生79人を対象に, OSCEと知識試験成績, 実習中の経験症例種類数, 実習到達度を分析した. 結果 : OSCE成績は知識試験成績, 経験症例種類数, 実習到達度と有意な相関関係にあった. 特にOSCEの実施技術要素は実習到達度の診療補助および評価分野と有意な相関を認めた. 考察 : OSCEは臨床ではない状況で能力を評価するものであるが, 実習終了時点での臨床実践力と関連性があることが示唆された.

- 著者

- Hiroyuki Ito Tetsuzo Wakatsuki Koji Yamaguchi Daiju Fukuda Yutaka Kawabata Tomomi Matsuura Kenya Kusunose Takayuki Ise Takeshi Tobiume Shusuke Yagi Hirotsugu Yamada Takeshi Soeki Yoshihiro Tsuruo Masataka Sata

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-19-0914, (Released:2020-04-10)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 1 11

Background:The coronary adventitia has recently attracted attention as a source of inflammation because it harbors nutrient blood vessels, termed the vasa vasorum (VV). This study assessed the link between local inflammation in adjacent epicardial adipose tissue (EAT) and coronary arterial atherosclerosis in fresh cadavers.Methods and Results:Lesion characteristics in the left anterior descending coronary artery of 10 fresh cadaveric hearts were evaluated using integrated backscatter intravascular ultrasound (IB-IVUS), and the density of the VV and levels of inflammatory molecules from the adjacent EAT were measured for each of the assessed lesions. The lesions were divided into lipid-rich, lipid-moderate, and lipid-poor groups according to percentage lipid volume assessed by IB-IVUS. Higher expression of inflammatory molecules (i.e., vascular endothelial growth factor A [VEGFA] andVEGFB) was observed in adjacent EAT of lipid-rich (n=11) than in lipid-poor (n=11) lesions (7.99±3.37 vs. 0.45±0.85 arbitrary units [AU], respectively, forVEGFA; 0.27±0.15 vs. 0.11±0.07 AU, respectively, forVEGFB; P<0.05). The density of adventitial VV was greater in lipid-rich than lipid-poor lesions (1.50±0.58% vs. 0.88±0.23%; P<0.05).Conclusions:Lipid-rich coronary plaques are associated with adventitial VV and local inflammation in adjacent EAT in fresh cadavers. This study suggests that local inflammation of EAT is associated with coronary plaque progression via the VV.

- 著者

- 梅谷 進康

- 出版者

- 近畿医療福祉大学

- 雑誌

- 近畿福祉大学紀要 (ISSN:13461672)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.169-174, 2006-12-15

The purpose of this study is to clarify the situation without "the dilemma about needs"that was presented by a care management researcher. The main method of this study usestwo theories as tools. The two are Jurgen Habermas'theory and Michael E.Bratman's theory.The result of this study defines the situation's elements. The elements are that the client andthe care manager mutually agree on three requirements - the propriety, the sincerity and thetruth by the communicative action that are invoking from J. Habermans'theory - at two stages- the needs and the belief that are invoking from M.E.Bratman's theory.

- 著者

- 河村 英和

- 出版者

- 跡見学園女子大学

- 雑誌

- 跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF MANAGEMENT (ISSN:13481118)

- 巻号頁・発行日

- no.34, pp.137-157, 2022-08

高度経済成長期の1960~70年代は、ホテル建設ラッシュで数々のホテルが日本各地で誕生したが、その屋号の命名には、ある種の傾向や規則性があり、ホテルの所在地の町名に「観光」「グランド」「ニュー」などの特定の単語を組み合わせることが多かった。町名や国名をホテル名に含める場合、それに相応するホテルの格式も命名の動機も、ヨーロッパのホテルと日本のホテルでは全く異なっている。そもそもヨーロッパの典型的なホテル屋号の派生期から、日本では一世紀近く遅れて同名の屋号が普及したので、同タイプの命名法のホテルでも、建設時のコンセプトやデザインにも日欧で大きな違いがある。本稿(パート1)では、18~19世紀ヨーロッパのホテルの屋号の命名法の歴史を踏まえ、国名の入った屋号や、「ロイヤル」と「国際」を含む屋号の傾向と派生期を日欧で比較する。なお、「ニュー」「グランド」「観光」「ビュー」「パーク」「プラザ」「パレス」等を含むホテルの名については次稿(パート2)以降で扱う。

- 著者

- 横道 誠 YOKOMICHI Makoto

- 出版者

- エスノグラフィーとフィクション研究会

- 雑誌

- パハロス = PÁJAROS (ISSN:2435905X)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.57-74, 2022-09-30