3 0 0 0 OA 食塩の健康科学(総説)

- 著者

- 出口 佳奈絵 妹尾 良子 白戸 里佳 前田 朝美 西田 由香 加藤 秀夫

- 出版者

- 東北女子大学紀要編集委員会

- 雑誌

- 東北女子大学紀要 (ISSN:24349437)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.1-6, 2019-03-25

3 0 0 0 OA ペルーの無形文化遺産「ハサミ踊り」に関する歴史的考察

- 著者

- 佐々木 直美

- 出版者

- 法政大学言語・文化センター

- 雑誌

- 言語と文化 = 言語と文化 (ISSN:13494686)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.55-70, 2018-01-10

3 0 0 0 OA 沖永良部島・久米島のオキナワヤマタカマイマイ種群

- 著者

- 湊 宏

- 出版者

- 日本貝類学会

- 雑誌

- 貝類学雑誌 (ISSN:00423580)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.187-194, 1982-01-31 (Released:2018-01-31)

3 0 0 0 OA 法華経所収のジャータカの帰属部派

- 著者

- 平岡 聡

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.860-853, 2013-03-20 (Released:2017-09-01)

3 0 0 0 OA 児童生徒とその保護者を対象とした“津波てんでんこ”の促進・阻害要因の検討

- 著者

- 金井 昌信 上道 葵 片田 敏孝

- 出版者

- 日本災害情報学会

- 雑誌

- 災害情報 (ISSN:13483609)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.273-281, 2018 (Released:2021-04-01)

- 参考文献数

- 17

東日本大震災の教訓として、“津波てんでんこ”の重要性が指摘されている。片田(2012)は津波襲来時の釜石市の児童生徒とその保護者の避難実態から、“津波てんでんこ”が実現された要因として、家族間の信頼関係が構築されていたことを指摘している。この実績を参考に、東日本大震災以後、小中学校の防災教育において、津波避難に関する信頼関係の構築を目指して、家族で防災会議を開くことを促している地域もある。しかし、家族での相談が、家族間の信頼関係の構築および“津波てんでんこ”の実現にどの程度影響するのかは明らかにされていない。そこで本研究では、児童生徒とその保護者の関係を対象に、“津波てんでんこ”促進策として、家族間の津波避難に関する相談の実施状況に着目し、その“津波てんでんこ”促進効果を検証することを目的とする。分析の結果、家庭で避難方法について相談しておくことが子どもの適切な避難を選択することにつながることが確認された。さらに、子どもが適切な津波避難行動が実行できないかもしれないと保護者が思うと、“津波てんでんこ”が実行される可能性が低くなることが確認された。以上の結果より、家庭での津波避難に関する相談をすることを通じて、子どもは適切な行動をしようと思うようになり、それを保護者が信頼することによって、“津波てんでんこ”が実行される可能性が高まることが確認された。

- 著者

- 佐藤 健次

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 72.1 (ISSN:21890803)

- 巻号頁・発行日

- pp.545, 2017 (Released:2018-04-19)

CERNのLEPは電子・陽電子の衝突型加速器で、1989年に運転が開始されたが、運転当初から、偏向電磁石の磁場の奇妙な変動に悩まされていた。1995年になって、この磁場変動は、電車がジュネーブ駅を発着するときに発生することが判明した。ただし、ジュネーブ駅には、フランス国鉄の直流電車TGVと、スイス国鉄の交流電車CFFとが発着するが、磁場変動は前者の電車で発生していた。両者の違いは、コモンモードノイズは、直流電車で大きく、交流電車では小さいことで説明される。

3 0 0 0 OA 『浜松中納言物語』における唐后の転生について ―弥勒信仰を中心に―

- 著者

- 小滝 真弓

- 出版者

- 中古文学会

- 雑誌

- 中古文学 (ISSN:02874636)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, pp.58-71, 2020-05-30 (Released:2021-06-01)

3 0 0 0 OA 発光・蛍光・リン光 —高等学校における光る物質の化学—

- 著者

- 深野 和裕

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.9, pp.452-455, 2017-09-20 (Released:2018-03-01)

- 参考文献数

- 5

高等学校の化学で,光を発する現象として最初に出てくるものは炎色反応である。この反応においては原子が外部からエネルギーを与えられ,安定した基底状態から不安定な励起状態にされる。この励起状態にされた原子が基底状態に戻るときに吸収したエネルギーを可視光線の領域で放出する。ここでいうエネルギーは熱のほかに光,電気などもある。しかし,光を発する現象は炎色反応以降は記述がほとんどなく,有機化合物の分野で紹介されている程度である。自ら光を発する生物や紫外線などを照射することで光を発する鉱物が確認されている中から,身の回りにある発光現象とアルカリ土類金属を主とする無機物質を母体として取り扱う実験を紹介する。

- 著者

- 川野 明正

- 出版者

- 明治大学教養論集刊行会

- 雑誌

- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)

- 巻号頁・発行日

- no.525, pp.103-122, 2017-09

3 0 0 0 OA ウィトゲンシュタインにおける限界の彼岸

- 著者

- 伊藤 潔志

- 出版者

- 桃山学院大学

- 雑誌

- 桃山学院大学キリスト教論集 = St. Andrew's University journal of Christian studies (ISSN:0286973X)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.85-112, 2015-03-23

The purpose of this paper is to examine and elucidate the distinctive features of the religious aspects of Ludwig Wittgenstein's philosophical thought. Few people generally regard Wittgenstein as a religious thinker, but research has been carried out on his views on religion and attempts have been made to apply his philosophical thought to theology. Wittgenstein's philosophical thinking is commonly divided into two phases ─ the early phase and the later phase ─ and even as it showed a certain consistency, it also underwent considerable transformation. Accordingly, in the early and later phases of Wittgenstein's philosophy there are both elements that are the same and elements that are markedly different. In this paper I will look at the early phase of Wittgenstein's philosophical thought, picking out certain ideas about religion that run throughout Wittgenstein's philosophy and elucidating the distinctive features of such ideas. Wittgenstein held that language has limits, and that accordingly there are also limits to thought. Further, he held that since language and the world exist with and through one another, the world also has limits. Accordingly, it is impossible to speak anything regarding what exists beyond the limits of language, and impossible to speak anything that lies outside the world. This means that though it is possible to speak of things when they have to do with facts, it is not possible to speak of things when they have to do with values ─ since values lie outside the world. Thus, it is not possible to speak things like religion, faith, revelations, and God (they are `unspeakable'). Nevertheless, Wittgenstein argues, even though it is not possible to` speak' these things, it is still possible to `show' them. According to Kierkegaard, `showing' is a particular state of affairs, and to `show' is a way of indirectly `speaking' something. We might perhaps call this showing a `religion of silence.' Wittgenstein was a philosopher who worked out a religion of silence, a religion that exists on the other side of the limits of language, thought, and the world.

3 0 0 0 OA イブン=アラビー文字論の直観

- 著者

- 小野 純一

- 出版者

- 専修大学学会

- 雑誌

- 専修人文論集 (ISSN:03864367)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, pp.241-264, 2018-11-30

3 0 0 0 OA 医療施設内コンビニエンスストアにおけるナッジを活用した食環境整備の試み

- 著者

- 川畑 輝子 武見 ゆかり 林 芙美 中村 正和 山田 隆司

- 出版者

- 日本フードシステム学会

- 雑誌

- フードシステム研究 (ISSN:13410296)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.4, pp.226-231, 2021 (Released:2021-03-25)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

This is a food environment intervention study, aiming at improving the diet of hospital workers. The intervention was conducted at a convenient store in a hospital in Tokyo. The intervention included availability, accessibility, information and incentive. We used nudge tactics to increase the effect. To evaluate the intervention, we used the point of sales data and examined the response of the staff. Total sales and sales of healthy items significantly increased. The intervention was well-accepted by the staff. It suggests that using nudges to improve the food environment at a convenient store in a hospital can increase sales.

3 0 0 0 IR 地域神社の祭神と集落の結集についての試論 : 秋田県男鹿市渡部神社を事例として

- 著者

- 保坂 泰彦

- 出版者

- 成城大学常民文化研究会

- 雑誌

- 常民文化 = Jomin bunka (ISSN:03888908)

- 巻号頁・発行日

- no.40, pp.115-125, 2017-03

3 0 0 0 OA 「わ」の使用に関する調査 ―世代別データに注目して―

- 著者

- 深尾 まどか

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.173, pp.31-45, 2019-08-25 (Released:2021-08-28)

- 参考文献数

- 18

『名大会話コーパス』を対象に終助詞「わ」の使用の実態を見た。世代別データの分析を通して次のことが明らかになった。60歳以上の女性の94%が「わ」類を使用し,「わ」「わね」「わよ」の1人あたりの使用頻度も高い。一方,10代~50代の女性の約70%~80%に「わ」類の使用が見られたが,1人あたりの使用頻度が60歳以上の女性に比べ低い。「わ」類の中で,10代~50代の女性は「わ」の使用が最も多く,次に「わね」,そして「わよ」と少なくなる。男性の「わ」類の使用率は20代が67%と高く,使用頻度も同世代の女性よりやや高い。若い世代では,単に感情を表出したり,事実や話し手の主張を伝える発話だけではなく,反論する,共感する,軽口をたたく,冗談を言うなど様々な場面で「わ」が単独で選択,使用され,会話が活発にやり取りされている様子が観察された。

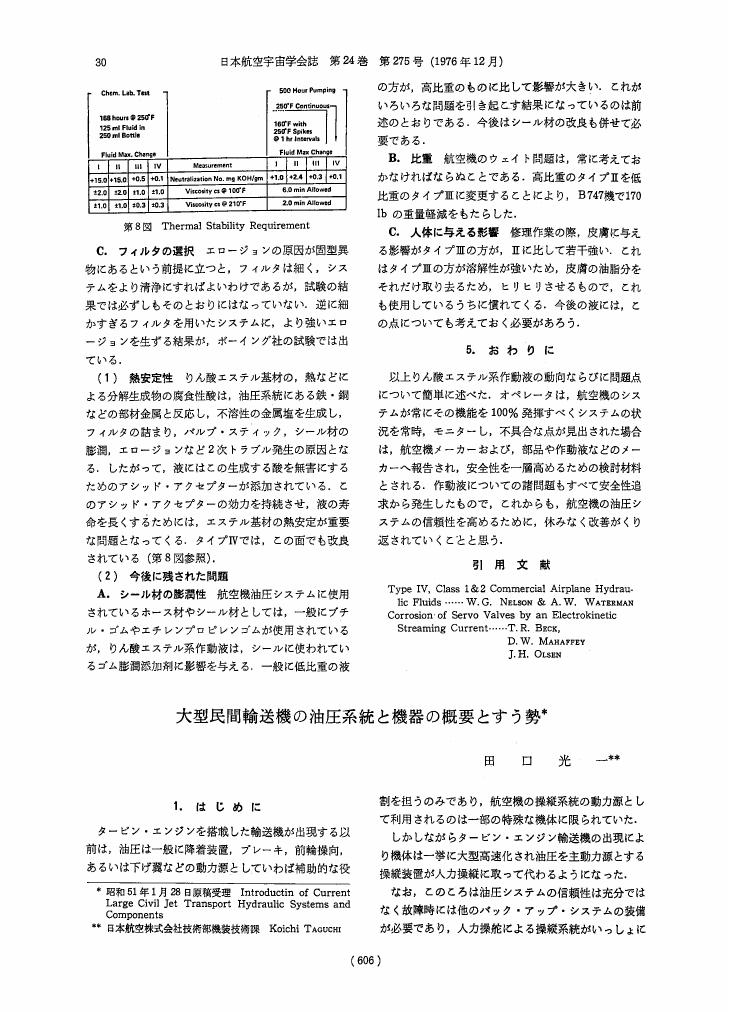

3 0 0 0 OA 大型民間輸送機の油圧系統と機器の概要とすう勢

- 著者

- 田口 光一

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.275, pp.606-617, 1976-12-05 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 4

3 0 0 0 OA スルホンアミド類似構造を有する医薬品の薬物過敏症に関する 添付文書の調査研究

- 著者

- 田中 博之 篠原 悦子 佐藤 光利 石井 敏浩

- 出版者

- Japanese Society of Drug Informatics

- 雑誌

- 医薬品情報学 (ISSN:13451464)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.1-6, 2016 (Released:2016-06-13)

- 参考文献数

- 22

Objective: The aim of this study was to review cautionary statements regarding hypersensitivity to drugs with a moiety similar to sulfonamide on Japanese package inserts.Methods: From approved drugs listed as of March 2015, we selected those with a moiety similar to sulfonamide and examined their therapeutic categories, together with the presence or absence, location, and wording of cautionary statements regarding usage, and matters pertaining to a history of drug hypersensitivity that was not limited to sulfonamide, on the package inserts.Results: We extracted 73 drugs (65 components) that included a moiety similar to sulfonamide. Their therapeutic categories were diverse, and 39 (53.4%) had cautionary statements about hypersensitivity caused by a moiety similar to sulfonamide. Among these 39 drugs, the cautionary statements were located in different sections (Contraindication 31, Careful Administration 4, and Important Precautions 4). The cautionary statements showed differences in wording according to the individual drugs or positions. For 10 of the drugs, information pertaining to a history of drug hypersensitivity not limited to sulfonamide was provided.Conclusion: Medical staff should recognize that package inserts are not standardized with regard to cautionary statements about hypersensitivity caused by moieties similar to sulfonamide, and that it is necessary to predict or judge the likelihood of cross-hypersensitivity reaction to such moieties on the basis of their chemical structure. In addition, it is necessary to carefully observe the clinical condition of individual patients who are receiving drugs that have a moiety similar to sulfonamide.

3 0 0 0 OA 子どもの医療費助成制度の受診抑制に対する影響 -大規模自治体データを用いた実証研究-

- 著者

- 阿部 彩 梶原 豪人 川口 遼

- 出版者

- 公益財団法人 医療科学研究所

- 雑誌

- 医療と社会 (ISSN:09169202)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.303-318, 2021-11-30 (Released:2021-12-14)

- 参考文献数

- 31

本稿は,市区町村による子どもの医療費助成制度が,子どもの医療サービスの受診抑制に与える影響を,三つの都県の子どもの生活に関する調査を統合したデータを用いて推計したものである。本件で用いられたデータでは,子どもの居住する市区町村が判別できるため,医療サービスの自己負担が0円,定額(200~500円),3割(助成制度なし),償還払い(窓口は3割。後ほど定額負担以外が償還)の四つの制度に分類し,保護者回答による「(過去1年間)の医療機関で受診させた方がよいと思ったが,実際には受診させなかった」経験の有無を分析した。ひとり親世帯と生活保護受給世帯に対する医療費助成制度の影響を除くため,分析は,ふたり親世帯の非保護世帯に限った。その結果,中学2年生については,3割負担及び償還払いの自治体に居住している場合,自己負担が0円の自治体に居住している場合に比べ,約2倍の確率で受診抑制が起こっていることがわかった。経済的に厳しい層では,この関連はさらに大きく検証された。小学5年生では,経済的に厳しい層のみに関連が見られた。しかし,受診抑制の理由別に見ると,償還払いは「多忙」を受診抑制の理由として挙げた場合のみに関連が見られた。定額負担については,整合性がある結果は得られなかった。また,親の就労形態や就労時間,健康状態,世帯タイプなどをコントロールした上でも,生活困難度は頑強に受診抑制と関係していることが明らかになった。

3 0 0 0 OA 炒め調理過程の伝熱モデル

- 著者

- 渡辺 学 三堀 友雄 酒井 昇

- 出版者

- 一般社団法人 日本食品工学会

- 雑誌

- 日本食品工学会誌 (ISSN:13457942)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.4, pp.269-278, 2005-12-15 (Released:2010-06-08)

- 参考文献数

- 5

炒め調理過程の伝熱メカニズムについて検討した.モヤシを材料に用いて, 攪拌を行わない静止状態のバルクにおける温度分布の実測を行った結果, 加熱面に接触していないモヤシ片ではほとんど温度上昇がみられないことが明らかとなった.このことから, 炒め調理における攪拌とは, 強制的な物質移動によって熱拡散を代替するための操作であり, 伝熱という面でも非常に大きな役割を担っていることがわかった.以上の知見に基づき, 様々なバルクの伝熱特性を定量的に評価するために1層厚さ, 接触率という特性値を導入し, さらに攪拌頻度をパラメータとして攪拌に起因する熱拡散のモデル化を行うことにより, バルク温度の時間変化を計算で求める手法を構築した.計算結果の1例より, 加熱面とバルクの間の熱伝達率を推算したところ155W/m2Kとなり, 本モデルによりまずまず妥当な結果を得られることが確認できた.