3 0 0 0 OA リンカーンはなぜ殺される : 『若き日のリンカーン』と〈創設〉の問題

- 著者

- 藤井 仁子

- 出版者

- 北海道大学大学院文学研究院 映像・現代文化論研究室

- 雑誌

- 層 : 映像と表現

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.69-83, 2021-03-24

3 0 0 0 OA スピリチュアリティと科学的研究 : 脳内のセロトニン受容体結合力を中心に

- 著者

- 杉岡 良彦

- 出版者

- 日本医学哲学・倫理学会

- 雑誌

- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.15-25, 2011-09-30 (Released:2018-02-01)

The purpose of this article is to discuss the relationship between scientific research and spirituality. Thus far, many epidemiological researchers have studied the positive effects of spirituality on depression. Borg et al. showed a negative association between inter-individual variability of serotonin 5-HT_<1A> receptor binding potential and spiritual acceptance, whereas Karlson et al. reported no association between them. Although the 5-HT_<1A> receptor plays a crucial role in major depression, neither of these studies showed a positive association between the 5-HT_<1A> receptor binding potential and spiritual acceptance. Thus, both these studies deny the possibility that the 5-HT_<1A> receptor may be a confounding factor connecting spirituality and depression. Generally, there are two different negative attitudes to such researches: some think that spirituality is a mystical and non-scientific concept, which is inappropriate for medical research, while others believe that the transcendent(i.e., God) cannot be examined by scientific methods. Our stance depends on neither of these attitudes, but if spirituality does in fact influence our health, we should confirm whether biological research on spirituality is possible because spiritual experiences have a close association with our brain. This viewpoint may resonate with the theological perspective of imago Dei, wherein the human being as a whole is believed to be the bearer of the divine image in a spiritual as well as in a physical dimension. The effects of spirituality on health are open to scientific research. The purpose of introducing the concept of spirituality to medical science is to reject the reductionist view of human beings and to consider each individual as a whole.

3 0 0 0 OA 末梢性顔面神経麻痺に対する鍼治療 新鮮例に対して

- 著者

- 粕谷 大智 山本 一彦 戸島 均 坂井 友実

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.32-42, 2002-02-01 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1 4

末梢性顔面神経麻痺に対する鍼治療の効果を検討するため、日本顔面神経研究会治療効果判定委員会の提唱する基準に基づき、対象の選択を発症して2~3週間以内の新鮮例で, 電気生理学的検査 (Electroneurography : ENoG) による神経変性の程度を診断した上で、顔面運動スコアを用いて、薬物療法と鍼治療の比較、また薬物療法に鍼治療を併用した際の薬物単独療法との回復の違い等について111例の症例に対しretrospective study により治療効果を検討した。その結果、 (1) 鍼治療と薬物療法の回復の比較では、ENoG値41%以上の群で鍼単独療法群はステロイド経口投与療法群と比べ有意に麻痺の回復が劣った。 (2) ENoG値21%以上の群でステロイド経口投与療法群と鍼併用群群では特に有意差は認められず、鍼を併用しても薬物療法単独群と比べ麻痺の回復は変わらなかった。 (3) ENoG値1~20%の群ではステロイド大量投与群とステロイド大量投与に鍼治療を併用した群と比べると回復に有意差は認められず、ステロイド大量投与群とステロイド大量投与に鍼治療を併用した群と比べると、ステロイド経口投与に鍼治療を併用した群は明らかに回復が劣った。 (4) 薬物療法単独群と鍼治療を併用した群において、特に鍼を併用することで回復を早めるといった効果は認められないが、逆に回復を遅延させるといった逆効果も認められなかった。以上より、急性期末梢性顔面神経麻痺に対する治療は、発症して7日以内に適切な治療が求められており、鍼治療よりもステロイドなどの薬物療法が第一選択として重要であると考える。

3 0 0 0 OA 社会実装された“動画を伴う救急(119番)通報”による市民処置実施率の向上

- 著者

- 本村 友一 久城 正紀 太田黒 崇伸 平林 篤志 五十嵐 豊 原 義明 横堀 將司 柴田 明男

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.3, pp.625-626, 2022-06-30 (Released:2022-06-30)

- 参考文献数

- 3

3 0 0 0 OA ターボ機械のロータダイナミクスの基礎

- 著者

- 松下 修己

- 出版者

- 一般社団法人 ターボ機械協会

- 雑誌

- ターボ機械 (ISSN:03858839)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.129-133, 2000-03-10 (Released:2011-07-11)

- 参考文献数

- 3

3 0 0 0 OA 大小暦帖(尾嶋氏旧蔵古暦コレクション)

安永3(1774)年から慶応2(1866)年の大小暦など76枚を張り混ぜたもの。主な絵師は、窪俊満、菱川宗理、歌川広重など。大小暦については『絵暦張込帳』(請求記号 寄別13−64)の解説参照。易学、天文、暦数の研究家尾島碩宥(1876−1948)の旧蔵書。

3 0 0 0 OA 模型航空機の理論と設計

3 0 0 0 OA 社会不安における潜在的連合に関する研究(原著)

- 著者

- 大月 友 松下 正輝 井手 原千恵 中本 敦子 田中 秀樹 杉山 雅彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.89-100, 2008-05-31 (Released:2019-04-06)

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は、社会的状況や自己に対する潜在的連合がスピーチ場面における個人のどのような側面の不安反応と関連するか、SocialPhobiaScale(SPS)やFearofNegativeEvaluationScale(FNE)といった顕在指標との比較を通して検討することであった。32名(男性16名・女性16名)の大学生に、Go/No-goAssociationTask(GNAT)で潜在的連合の測定を行い、覚醒水準の高い15名をGNATの分析対象者とした。また、スピーチ場面での不安反応として、認知的反応(思考反応)、主観的緊張感・不安感、生理的反応、行動的反応の各側面が測定された。実験の結果、顕在指標はスピーチ時の認知的側面や主観的側面の不安反応と関連しているのに対して、潜在的連合は生理的側面や行動的側面の一部の不安反応と関連していることが示された。これらの結果から、社会不安のアセスメントにおける潜在的連合の有用性が示唆された。

3 0 0 0 OA アメリカ外交と性的少数者(LGBT)の権利―内政と外交の連関に注目して―

- 著者

- 西住 祐亮 Yusuke NISHIZUMI

- 雑誌

- 清泉女子大学人文科学研究所紀要 = BULLETIN OF SEISEN UNIVERSITY RESEARCH INSTITUTE FOR CULTURAL SCIENCE (ISSN:09109234)

- 巻号頁・発行日

- pp.121-136, 2022-03-31

海外における性的少数者の人権促進は、これまでアメリカ外交の主要争点ではなかった。しかし2010年代初頭から、こうした傾向に変化が生まれている。変化の主な理由は、国内状況の変容である。 性的少数者の人権問題は、国内政治レベルにおいては、これまでも党派対立の主要争点であった。民主党は、性的少数者の権利向上を唱えて続け、しかもこの問題に対する熱意を今なお強めている。対する共和党は、キリスト教的価値観や伝統的な性道徳を重視する立場で、民主党の打ち出す政策に異を唱えてきた。同性婚合法化の問題をはじめ、両党は様々な争点で対立を繰り広げた。 性的少数者の人権問題をめぐる民主党と共和党の対立は現在も続いている。しかし他方で、一定の変化も観察できる。2015年の画期的な連邦最高裁判決を受け、同性婚は50州全てで合法化された。また、2021年のギャラップ社の調査によると、共和党支持者の中でも、同性婚を支持する声が半数に及んだ。 こうした国内状況の変化を背景に、民主党は、外交の中でも、性的少数者の人権問題を精力的に取り上げるようになっている。オバマ大統領は、この問題を外交政策上の優先課題に引き上げ、関連省庁に対策を求める大統領覚書を発出した。こうした政策の多くは、次のトランプ政権によって破棄されたが、バイデン政権の発足で復活・強化されて、現在に至っている。 さらに連邦議会においては、民主党議員が、性的少数者の権利を侵害した海外の主体に制裁を課すことを規定する法案を提出したり、下院外交委員会が、性的少数者の人権問題に焦点を当てる公聴会を開催したりしている。共和党の側は、民主党のこうした動きに反発しているが、中には、民主党と足並みを揃えて、この問題に取り組む動きもある。 本稿では、比較的新しい現象であり、且つ先行研究も少ない、こうした「LGBT外交」の現状や課題について整理する。

3 0 0 0 OA 日露戦争における清国の中立政策の成立過程

- 著者

- 楊 国棟

- 出版者

- 首都大学東京人文科学研究科

- 雑誌

- 人文学報. 歴史学編 (ISSN:03868729)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.15-36, 2014-03-20

3 0 0 0 OA 信仰の深化過程における「他者」の影響 韓国天理教の「3世信者」に注目して

- 著者

- 李 賢京

- 出版者

- 北海道社会学会

- 雑誌

- 現代社会学研究 (ISSN:09151214)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.77-99, 2010-06-16 (Released:2013-02-28)

- 参考文献数

- 50

本稿の目的は,海外における日系新宗教信者の信仰深化過程を考察することである。多くの先行研究では,日系移民社会内における日系人の信仰継承が注目されてきた。だが,本稿では,日系移民社会内ではなく,過去に日本によって植民地支配された韓国における,韓国人信者の信仰継承に焦点を当てる。 第2次世界大戦後,多くの日本の宗教教団は朝鮮半島から撤退していったが,天理教は韓国人信者たちによって存続され,現在まで受け継がれている。本稿では,天理教の「3世信者」のライフヒストリーに基づき,彼らの信仰における深化過程を明らかにした。特に本稿では,「日常」あるいは「非日常」における「教団内他者」・「教団外他者」との関わり・相互行為・相互活動が,「3世信者」の信仰に,どのような影響を与えているのかについて分析し,韓国に特徴的な日系新宗教信者の信仰深化過程を明らかにした。 韓国天理教の「3世信者」における信仰の深化過程への考察から,以下の2点の知見が得られた。⑴韓国は日本植民地経験に起因する反日感情が強く(反日感情を現しているのが日系宗教に対する「似而非宗教」「倭色宗教」という呼称である),そうした感情を持つ「教団外他者」は,「3世信者」の信仰生活の「弱化」に強く影響を与えていた。⑵「教団内他者」である同輩の信者と,親の寛容な宗教教育態度は,「3世信者」の信仰の維持および深化に影響を与えていた。

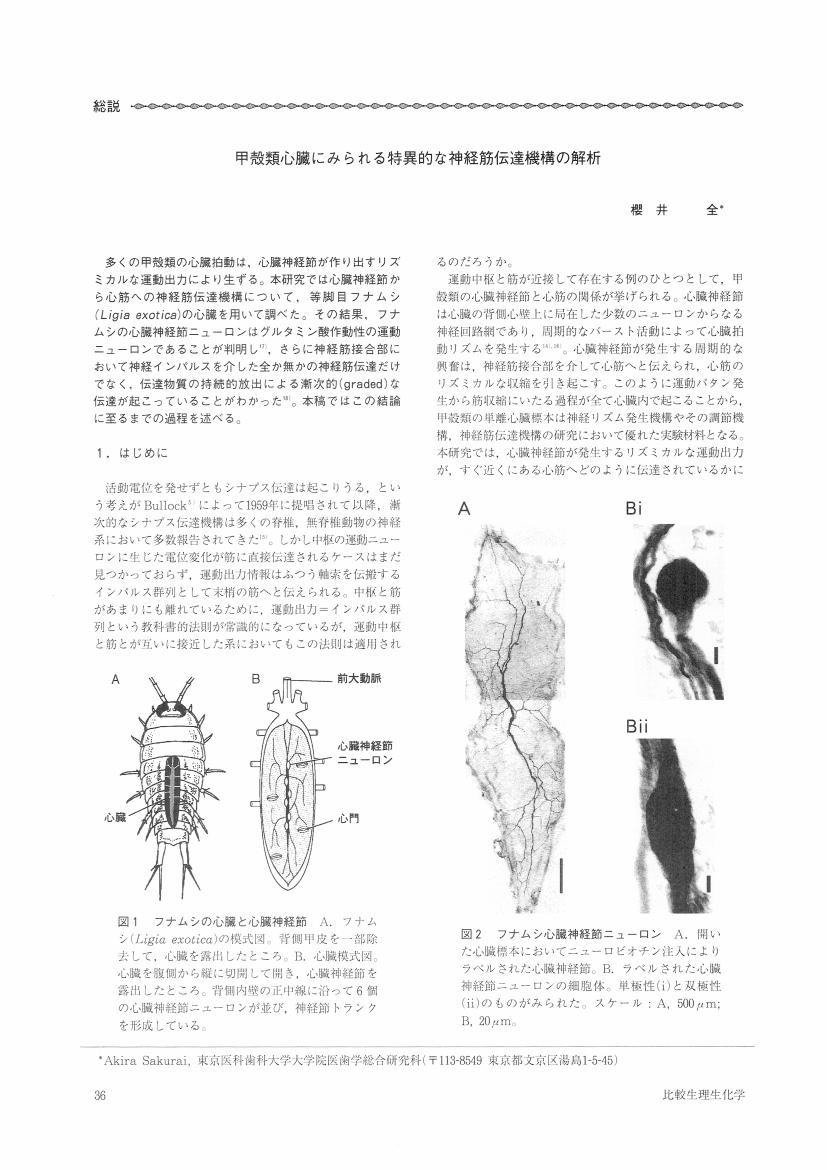

3 0 0 0 OA 甲殻類心臓にみられる特異的な神経筋伝達機構の解析

- 著者

- 櫻井 全

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.36-42, 2001-04-30 (Released:2011-03-14)

- 参考文献数

- 27

3 0 0 0 OA 中国の愛国主義教育に関する諸規定

- 著者

- 岡村志嘉子

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.647, 2004-12

3 0 0 0 OA デンマーク憲法概説

- 著者

- 山岡規雄

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.697, 2009-02

本研究は、高齢化社会の進行に伴ない今後、一層、必要とされるであろう在宅サービスを中心とする社会福祉供給システムにおいて、福祉行政機関とりわけ福祉事務所が、どのような組織機構をもち、またどのような運営方針の下に日常業務を遂行し、他の行政機関や民間社会福祉組織・団体などとどのように協力連携しているのか、また福祉事務所の現業員等の職員の専門性の水準がどの程度であり、その職員の行う援助活動にどのような問題があるのか、などを課題に、それらの状態、問題の把握と要因を実証的に調査研究し、それらへの対応に資することを目的に設定され実施された。わが国社会福祉行政機関の中核を占める福祉事務所の動向は、文献資料、現地調査によって、全体的に依然、社会福祉行政の重要部分を占めているものの、生活保護中心のもの、6法担当のものなどと多様化を示し、名称も同様に多様化している。専門性の指標としての社会福祉主事資格の取得率も停滞傾向を示している。所の運営方針も上級庁のそれによっている場合が多いように見られている。福祉事務所改革を行った岡山県、青森県、新潟県の各福祉事務所或いは福祉部門及び社会変動の激しい千葉県、市福祉事務所現業員を対象とした現業員の意識調査は、福祉事務所活動を現業員の立場からみようとしたものであるが、現業員の専門性に関わる意識、資格取得率に県、市による差が見られ、これらの関連性は今后の検討課題として残された。また福祉処遇についても県、地域による差があるが、それが現業員の状況に依拠するか、どうかは尚、慎重に例えば事例研究などを開いて検討したい課題である。福祉事務所改革は、積極的な意図、管轄地区の人変動などによる影響も少なくないなど単純ではない。それらは今後、他の地方自治体を対象として検証を要する課題としたい。

3 0 0 0 OA フレドリック・ジェイムソンのユートピア概念について : その文化研究的可能性

- 著者

- 梅原 宏司 ウメハラ コウジ Koji Umehara

- 雑誌

- 応用社会学研究 = The journal of applied sociology

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.167-175, 2014-03-24

3 0 0 0 OA 「好ましい」BGMが作業効率に与える影響(第17回大会ワークショップ・発表論文要旨)

- 著者

- 合掌 顕 水野 有友里

- 出版者

- 人間・環境学会

- 雑誌

- 人間・環境学会誌 (ISSN:1341500X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.30, 2010-11-30 (Released:2019-03-19)

3 0 0 0 OA 石川県輪島市における漆器業の発展

- 著者

- 須山 聡

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.219-237, 1992-03-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1 1

本稿は,輪島漆器業が従来からの製造工程と高級品生産を維持したまま発展した基盤を明らかにすることを課題とし,生産流通機構・労働力・原材料の3点から検討した.輪島漆器業は,18世紀以降高級漆器の生産技術を蓄積し,塗師屋を中核とした分業によって手作業を主体とした生産を行なっていた. 1960年代以降の需要の急増に,輪島漆器業は生産流通機構を再編成し,〓漆工程の効率化と販売先の多様化によって,製造工程を変えることなく対応した.漆器生産に必要な労働力は,輪島市と近隣市町村から確保され,徒弟制によって技能を習得する.塗師屋を中核とした分業と徒弟制は,原材料基盤が能登半島内に存在した1920年代までに確立された.現在でも輪島市内には原材料調達機能が存在し,原材料基盤の消失を補完している.高級漆器の生産に必要な,漆器関連事業所・労働力・原材料調達機能が,すべて輪島に存在していることが,生産流通機構の再編成を実現し,輪島漆器業の発展の基盤となっている.

3 0 0 0 OA 身体状態の「意味づけ」としての情動 ―相互作用認知サブシステムとマインドフルネス

- 著者

- 牟田 季純 越川 房子

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.74-85, 2018-03-01 (Released:2018-09-01)

- 参考文献数

- 82

Interacting Cognitive Subsystems (ICS), which explain mechanism of mindfulness, are originally information processing model for multi-modality among audition, vision and body-state. The ICS defines “meaning” as a function of cross-modal stimulus-response transfer, which constructs recursive process that can amplify maladaptive state of mind. Thus, ICS illustrates how we make extra meaning in recursive multi-modality. Here,we propose expanded use of ICS in other fields of cognitive science besides mindfulness.