3 0 0 0 OA 知っておきたい金属凝固の基礎(IV)

- 著者

- 郡司 好喜

- 出版者

- 一般社団法人 日本鉄鋼協会

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.7, pp.N371-N385, 1994-07-01 (Released:2009-06-19)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1 3

3 0 0 0 OA 岩手県下之町村

- 著者

- 高橋嘉太郎 著

- 出版者

- 岩手毎日新聞社出版部

- 巻号頁・発行日

- 1925

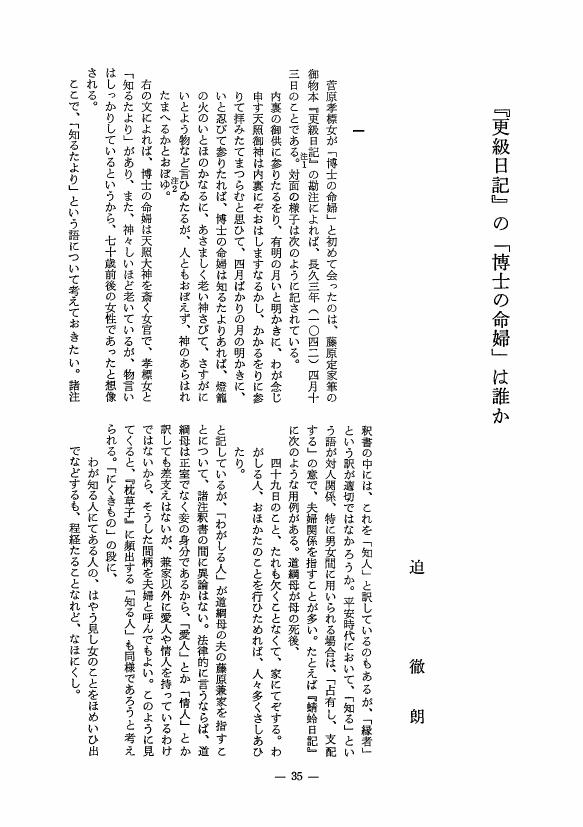

3 0 0 0 OA 『更級日記』の「博士の命婦」は誰か

- 著者

- 迫 徹朗

- 出版者

- 中古文学会

- 雑誌

- 中古文学 (ISSN:02874636)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.35-42, 1988-11-30 (Released:2019-03-10)

3 0 0 0 OA 7.電解質異常による尿細管・間質性腎障害

- 著者

- 今井 圓裕

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.8, pp.1454-1458, 1999-08-10 (Released:2008-06-12)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

電解質異常に起因する間質性腎障害は低K血症と高Ca血症が重要である.低K血症は尿細管でアンモニア産生が増加し,尿細管間質で補体が活性化されることおよび嚢胞形成が促進されることにより腎障害が進展する.高Ca血症ではCaにより細動脈収縮がおこり糸球体濾過量が減少する.また,高Ca血症による多尿は尿細管のCaセンサーを介したシグナルによるNaCl再吸収低下とADH作用抑制により浸透圧勾配が不全になるためにおこる.

3 0 0 0 OA グローバル化時代の中国外交部

- 著者

- 井上 一郎

- 出版者

- 一般財団法人 アジア政経学会

- 雑誌

- アジア研究 (ISSN:00449237)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.22-37, 2018-10-31 (Released:2018-12-05)

- 参考文献数

- 44

It is often pointed out that the status of the Chinese Ministry of Foreign Affairs has been declining in the entire party and government system in China in recent decades. As a result, the Ministry of Foreign Affairs has been unable to cope with many challenges China faces today. With the progress of the Reform and Opening-Up policy since the early 1980s, pluralization and decentralization are increasingly apparent in making and implementing its foreign policy. And recently, media and public opinion and private sector interests have begun to influence Chinese foreign policy. However, the phenomena of the gradual erosion of foreign ministries’ status as well as the expansion of low politics diplomacy in foreign relations have been observed among other advanced countries. This paper studies how the Chinese Ministry of Foreign Affairs has reshaped its organization and changed its role as one of the country’s many complex party-government apparatuses in the era of globalization. Traditionally, the scope and jurisdiction of the Chinese Ministry of Foreign Affairs has been rather narrow as compared with foreign ministries in other countries. The departments focusing on managing international economy, foreign aid, national security, cultural exchange, and intelligence and analysis, which are common in other countries, do not seem to exist. In recruiting young diplomats, there has been strong emphasis on foreign language ability rather than basic knowledge of social sciences such as international relations or economics. Consequently, the reality of traditional Chinese diplomatic practice has leaned too much on bilateral relations. However, the spread of globalization has brought significant structural change to the organization of the Chinese Ministry of Foreign Affairs. With the apparent shift from regional affairs to functional affairs, several new departments have been established to tackle new global challenges. The impact of globalization has brought the low politics diplomacy dealing with the economics and social affairs to the forefront. Today, multilateral diplomacy is actively practiced. The ministry has been recruiting human resources with more diversified professional backgrounds. As a result, the Chinese Ministry of Foreign Affairs in the globalization era has evolved to become more similar to ministries of foreign affairs of other countries. However, given the rapid change of circumstances both in and outside China caused by globalization combined with the traditionally limited jurisdiction and function of China’s national diplomatic organizations, the Ministry of Foreign Affairs has still been unable to fully meet the global challenges that today’s China faces.

3 0 0 0 OA 糖尿病・健康寿命延伸における運動の意義と理学療法士への期待

- 著者

- 田村 好史

- 出版者

- 公益社団法人日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.47-2kikaku_Tamura_Yoshifumi, 2020 (Released:2020-04-20)

- 参考文献数

- 14

- 著者

- 日永 龍彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, pp.118-119, 2010-08-13 (Released:2018-04-20)

わが国の牛,馬の渡来時期とその経路を明らかにするために、遺跡から出土した牛,馬に関わる遺物を全国的に調査し、さらに牛,馬の出土骨、歯を肉眼的、計測学的に検索し、在来牛や在来馬のものと比較を行い、以下の結果を得た。1.牛,馬の骨や歯の出土調査は、各都道府県からの報告や文献ならびに現地調査によって行ったが、牛の出土は、全国で213カ所でみられ九州、関東が多く、馬は475カ所からの出土で、やはり関東が多い。また、時代別では、馬と共に中世が最も多く、ついで平安、古墳、奈良の順である。弥生以前のものも報告されているが、現在のところ東京都伊血子貝塚(弥生中期)の牛頭蓋骨が最も古く、確実な出土例である。2.出土骨の形態は、牛では在来牛である見島牛を口之島牛のものに似ており、また、馬では御崎馬やトカラ馬に類似し、推定体高は128cm前後で、中型馬に属するものが多いが、小型馬も含まれている。3.馬具の出土状況は、古墳時代を中心に調査したが、全国で1265カ所の遺跡から出土しており、地域別では九州の368カ所が最も多く、ついで関東、近畿、中国の順である。また、馬具は時期的には4〜5世期初頭に古墳の副葬品として出現し、5世紀代に分布が広がり、7世紀には古墳の減少と共に、その出土数も激減する。4.埴輪馬の出土は、全国で297カ所にみられるが、関東が圧倒的に多く、170カ所を占め、ついで近畿、九州であり、5世紀末頃から出現し、造形的に最も充実したのは6世紀である。祭祀に用いられたとみられる土馬は、奈良、平安時代に最も多く、全国589カ所のうち、328カ所が近畿地方で、特に平城京、平安京など古都に多い。以上の調査研究から、わが国の牛、馬は、弥生以降に朝鮮半島を経由して渡来し、当時の人々に飼養させていたことが示唆された。

3 0 0 0 OA 痛みと鎮痛の基礎知識

- 著者

- 小山 なつ

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.8, pp.726-731, 2013-12-20 (Released:2017-07-04)

3 0 0 0 OA 転倒リスク予測のための「転倒スコア」の開発と妥当性の検証

- 著者

- 鳥羽 研二 大河内 二郎 高橋 泰 松林 公蔵 西永 正典 山田 思鶴 高橋 龍太郎 西島 令子 小林 義雄 町田 綾子 秋下 雅弘 佐々木 英忠

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.346-352, 2005-05-15 (Released:2011-03-02)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 29 40

【目的】転倒は, 身体的要因と環境要因によっておきるとされているが, 地域において, 環境要因と身体的要因を定量的に比較した研究は少ない. 両者を加味した転倒リスク測定表の開発を目的とする.【方法】厚生労働省研究班, 転倒ハイリスク者の早期発見のための評価方法作成ワーキンググループの会議によって過去の転倒歴と21項目の危険因子を選択し仮の「転倒スコア」とした. 1) 過去一年の転倒 2) つまずく 3) 手摺につかまない階段の昇降 4) 歩く速度が遅延 5) 横断歩道を青のうちにわたりきれない 6) 1km歩行できない 7) 片足で5秒起立できない 8) 杖の使用 9) タオルを固く絞れない 10) めまい, ふらつき 11) 円背 12) 膝痛 13) 視力低下 14) 難聴 15) 物忘れ 16) 転倒不安 17) 5種類以上の服薬 18) 屋内が暗く感じる 19) 家の中の障害物 20) 家の中の段差 21) 家の中の階段使用 22) 生活上家の近くの急な坂道歩行. 対象は全国7地域住民2,439名 (76.3±7.4歳). 検討項目は各項目の該当頻度, 項目の該当有無と転倒の相関, 過去の転倒歴を従属変数とし, 21項目を独立変数とした重回帰分析を行った. 有意な項目に関しては, ロジスティック回帰分析によってオッズ比を算出した.【結果】転倒歴は29%に認められた. 転倒スコア項目では, 物忘れ, 家に段差が60%以上, つまずく, 階段昇降に支障, 視力障害が50%を越えた. 横断歩道を青のうちにわたりきれない, 一方照明が暗い, タオルがきつく絞れないは20%未満であった. 転倒の有無による各因子の頻度の有意差を検定すると, 段差, 階段, 坂道以外のすべての項目が, 転倒者は非転倒者に比べ, 有意に「はい」と答えた率が高かった. 重回帰分析では, 独立した有意な危険因子として, つまずく (p<0.0001), めまい (p<0.0001), 家の中に障害物がある (p=0.0001), タオルがきつく絞れない (p=0.0003), 杖を使っている (p=0.0027), 膝が痛む (p=0.0362) が抽出された. この項目と横断歩道の歩行 (p=0.1) の7項目を用いて, 転倒予測を解析し,3項目以上に該当する場合に, 転倒の感度, 特異度とも良好な値を得た.【結論】内的要因と外的要因を加味した簡便な転倒危険度調査票「転倒スコア」を開発した.「転倒スコア」は, 下位項目の殆どが転倒既往者で高く, 項目選択の妥当性は高い. 段差, 階段などの環境バリアは過去の転倒の危険因子としては重要ではない. 転倒予測因子として, 7項目の短縮板の作成を試み, カットオフ値3項目該当で2/3程度の転倒の予測が可能であり「転倒スコア」の有用性が示唆された.

3 0 0 0 OA 『吾妻鏡』にみる蹴鞠記事

- 著者

- 野口 武司

- 出版者

- 信州豊南短期大学

- 雑誌

- 信州豊南短期大学紀要 = BULLETIN of SHINSHU HONAN JUNIOR COLLEGE (ISSN:1346034X)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.1-112, 2012-03-01

3 0 0 0 IR 韓国の保育の現状と課題についての一考察

- 著者

- 長谷 秀揮

- 出版者

- 四條畷学園短期大学

- 雑誌

- 四條畷学園短期大学紀要 = Annual reports of Shijonawate Gakuen Junior College (ISSN:18811043)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.20-28, 2013

本稿の目的は、大韓民国(以下、韓国と略記)の保育、なかでも首都ソウル特別市の保育の現状について、2012年9月に実際に現地の保育施設及び子育て関連施設を見学して学ぶことができた多くのことについてまとめ、文献や資料等を活用しながら整理し、また考察を加えて現状を把握、理解して、今後の課題を探ることに資することである。具体的には、現地の保育施設及び子育て関連諸施設を見学させて頂いた際に、施設長や職員の方々から受けた説明や質疑等のやりとりの中で得た様々な学びや情報、そして実際の施設の設備や様子、また保育園児をはじめとする子どもたちや保護者の様子や、さらに現地の保育士への聞き取りから得た情報等を、参考文献や資料等を参照し確認しながら、また必要な補足をして整理しまとめることである。そして日本における保育及び子育てとの比較、検討についても考慮しながら韓国の保育の現状について考察し課題を探ることである。(Hereinafter referred to as Korea) Korea nursery, The purpose of this paper is that the current state of child care capital Seoul, learn to observe the local childcare facilities and child care facilities in September 2012 among them actually it is to contribute to the understanding that the present situation in addition to discussion, to understand and explore the challenges of the future for many things that could be put together, and also organize the literature and other materials while taking advantage of. When I was allowed to tour the various facilities associated with child-rearing and child care facilities local Specifically, fact, information, and learning it is a variety obtained in the exchange of such questions and explanations and has received from the people and staff chief facility and the appearance of the children and parents, including the nursery school children, as well as making sure to reference materials, etc. and references, and information obtained from interviews with nursery local also, how equipment and facilities it is put together and organize the necessary supplement also. It is to explore the issues discussed, taking into account the current state of child care in Korea compared with childcare and parenting in Japan, and also study.

3 0 0 0 闘鶏用を含む直立型ニワトリ品種における筋骨格系の機能形態学的特質

- 著者

- 遠藤 秀紀 森 健人 細島 美里 MEKWICHAI Wina 小川 博 恒川 直樹 山崎 剛史 林 良博 秋篠宮 文仁

- 出版者

- 日本野生動物医学会

- 雑誌

- Japanese journal of zoo and wildlife medicine = 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.3, pp.131-138, 2012-09-01

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 4

軍鶏,タイゲーム(カイ・チョン),ソニア,ファヨウミ,ロードアイランドレッドに関して筋肉重量を比較し,闘鶏用を含む直立型ニワトリ品種における筋肉系の形態学的特徴と機能的意義を検討した。軍鶏とタイゲームに関して,闘鶏用品種の筋肉系の機能形態学的特徴を以下のようにまとめることができた。1)ソニア,ファヨウミ,ロードアイランドレッドよりも軍鶏やタイゲームにおいて,体重に占める骨格筋の総重量比が大きかった。2)軍鶏とタイゲームにおいて,筋肉重量は後肢に集中し,走行,跳躍,直立姿勢に適応していた。3)闘鶏において柔軟で速い頸部の運動が要求されるが,軍鶏とタイゲームの頸部構造における筋重量比や筋重量指数は他品種に比べて小さかった。4)軍鶏とタイゲームの間では,検討した各筋肉の筋重量比や筋重量指数は類似していた。

3 0 0 0 OA スピリチュアリティの概念の構造に関する研究 —「スピリチュアリティの覚醒」の概念分析—

- 著者

- 中谷 啓子 島田 凉子 大東 俊一

- 出版者

- 日本心身健康科学会

- 雑誌

- 心身健康科学 (ISSN:18826881)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.37-47, 2013-02-10 (Released:2013-02-18)

- 参考文献数

- 51

- 被引用文献数

- 2

本研究は,日本におけるスピリチュアリティの概念を明らかにするための先行的研究である.スピリチュアリティが人間の内面に本来備わる目に見えないものという前提に立ち,「スピリチュアリティの覚醒」,すなわち,スピリチュアリティが顕在化する契機に着目し,その概念を明らかにすることを目的とする.研究デザインは,文献研究である.国内の学術論文を網羅するため3種類の検索データベースを用いた.キーワードを「スピリチュアリティ」「スピリチュアル」「覚醒」「危機」「クライシス」「概念」「グリーフ」「悲嘆」「日本人」に設定し文献を抽出し,その記述内容を分析フォームに整理しデータ化した.このうち,「スピリチュアリティの覚醒」の概念が抽出されたデータを,Walker & Avantの概念分析の手法を用い分析した.その結果,「スピリチュアリティの覚醒」の先行要件12種類,属性5種類,帰結9種類が明らかになった.また,考察の結果,スピリチュアリティの覚醒は,快・不快といった様々な出来事を契機に発生し,その結果として,自己の意識を拡張したり心身の回復,さらには大いなるものへの感謝と慈しみといった自己の成長をもたらすことが示唆された.さらに,このような機会は,生涯を通して,誰にでも起こり得ること,内的自己と超越的存在との関係といった2つの方向性のある探求であることを示唆した.さらに,人間は,「スピリチュアリティの覚醒」によって,生涯にわたり成長や変化の機会を得ることができ,こころとからだの相関の中でQOLを高めていくことが可能であることが示唆された.

3 0 0 0 OA ソスュールのlangueと言語過程説

- 著者

- 服部 四郎

- 出版者

- The Linguistic Society of Japan

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1957, no.32, pp.1-42, 1957-12-31 (Released:2013-05-23)

- 参考文献数

- 11

Analyzing and criticizing de Saussure's theory on langage, langue and parole', the author introduces his own distinction between the features of social habit and the individual features (which include the f. of individual habit, disposition and constitution and the casual f.), both of which, he maintains, are found in de Saussure's ‘parole’ and ‘la partie passive du circuit’, i. e. the psychological and physiological activity of the utterer, the sounds produced thereby and the physiological and psychological activity of the hearer (s).He criticizes Professor Tokieda's linguistic theory in terms of his own concepts ‘utterance’, ‘sentence’, ‘form’;‘utterer’, ‘expresser’, ‘first personer’ and ‘indefinite personer’.The ‘utterance’ is a unique speech-event, which includes the psychological and physiological activity of the utterer and the sounds produced thereby.The recurrent features of social habit in the utterances which are recognized as the repetions of ‘the same words’ by every speaker of a speechcommunity are defined as the ‘linguistic production’. A linguistic production consists of one or more ‘sentences’. A sentence is composed of an ‘intonation-pattern’ marking its end, one or more ‘taxemes’ and ‘forms’.(Cf. the, author's article ‘The analysis of meaning’ in For Roman Jakobson, 1956)The ‘expresser’ of a sentence is, according to the author, theoretically independent from the utterer of the utterance corresponding to the sentence.The ‘word’ is a minimal ‘free form’. The phonetic side of a word is called its ‘shape’, and its semantic side its ‘sememe’.In Japanese, nouns ‘indicate’, verbs and adjectives ‘indicate and express, ’ and enclitics and some suffixes ‘express.’ With relation to the expressing words and forms, it is necessary to discriminate between the ‘first personer’ and the ‘indefinite personer’. For instance, the form sizuka da «(it is) quiet» expresses the first personer's judgment, while the adjective atatakai «warm»expresses the indefinite personer's. The latter can take an interrogative intonation-pattern and make an interrogative sentence, while the former can not.

3 0 0 0 基底細胞癌における最新の基礎と治療

- 著者

- 大塚 篤司

- 出版者

- 日本皮膚悪性腫瘍学会

- 雑誌

- Skin Cancer (ISSN:09153535)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.105-109, 2016 (Released:2016-10-31)

- 参考文献数

- 16

3 0 0 0 OA パイオニアにきく 第3回 面白い研究をどう評価するか : 認知科学と質的心理学

- 著者

- 佐伯 胖 荒川 歩

- 出版者

- 日本質的心理学会

- 雑誌

- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.50-61, 2011-12-28 (Released:2020-03-11)

3 0 0 0 OA 自然化された認識論と社会システム認識

- 著者

- 出口 弘

- 出版者

- 科学基礎論学会

- 雑誌

- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.31-37, 1992-12-25 (Released:2010-01-22)

- 参考文献数

- 11