2 0 0 0 OA 書評

- 著者

- 井ノ口 順一 秋山 茂樹 平岡 裕章 坂上 貴之 木田 雅成

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.321-334, 2005-07-26 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 17

2 0 0 0 OA 脳卒中片麻痺者における体幹アライメントと歩行自立度との関係

- 著者

- 上條 史子 山本 澄子

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.543-549, 2010 (Released:2010-09-25)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 5

〔目的〕本研究では,脳卒中片麻痺者の歩行自立度によって座位・立位での静止姿勢と左右への体重移動課題においての体幹アライメントの特徴が異なるかを検討した。〔対象〕対象は脳卒中片麻痺者8名で,4名は歩行自立者,4名が歩行非自立者であった。〔方法〕計測には,三次元動作分析装置と床反力計を使用した。計測結果より,座位と立位における静止姿勢と左右方向への体重移動時の際の上部体幹と骨盤の角度変化と移動量,下肢と臀部の荷重量を算出した。これらの結果が,歩行自立度で差がみられるか検討した。〔結果〕座位では,静止姿勢での骨盤後傾角度と上部体幹回旋角度,非麻痺側移動時の骨盤後傾角度,麻痺側移動時の上部体幹回旋角度,立位では,静止姿勢での上部体幹の傾斜角度と麻痺側下肢への荷重量で歩行自立度による有意差がみられた。〔結語〕座位での運動課題では移動側によって特徴がみられる部位が異なっており,動作分析をする際の注目すべきポイントと思われた。また座位と立位で共通した特徴を認めたことから,片麻痺者への治療介入が必要な場所を推察する際の有益な情報となると思われた。

- 著者

- 柘植 さゆり 駒木 伸比古

- 出版者

- 愛知大学地域政策学部地域政策学センター

- 雑誌

- 地域政策学ジャーナル (ISSN:21868166)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.9-21, 2023-03-15

2 0 0 0 OA ホエイペプチド配合流動食の腸管組織に対する効果

- 著者

- 芦田 欣也 中村 健太郎

- 出版者

- 日本外科代謝栄養学会

- 雑誌

- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.22-26, 2023-02-15 (Released:2023-03-15)

- 参考文献数

- 12

牛乳由来のホエイタンパク質は消化吸収が早く,分岐鎖アミノ酸などの必須アミノ酸を豊富に含むことから栄養学的に優れたタンパク質源である.近年,われわれはホエイタンパク質およびその加水分解ペプチドが抗炎症効果を有することを見い出した.そこでこのホエイタンパク質の栄養学的優位性と生体調節作用に着目し,ホエイペプチド配合流動食MHN‐02を開発し,その有用性をさまざまな病態モデルにより評価してきた.その中で,MHN‐02はインドメタシン誘発ラット小腸障害モデルにおいて,腸間膜リンパ節および肝臓へのバクテリアルトランスロケーションを抑制することを明らかにし,その効果はMHN‐02の小腸粘膜の保護作用が関連することを組織学的解析から示した.さらにこのような腸管保護作用を有するMHN‐02は抗がん剤5‐フルオロウラシルの副作用である下痢の発生を遅延させ,体重を維持することも明らかにした.以上のことからホエイペプチドを配合したMHN‐02は優れた栄養組成と腸管機能の維持を通して,各種病態において治療に伴う副作用を軽減し,栄養状態を維持することによって,治療効果の向上に貢献することが期待できる.

2 0 0 0 OA 心臓形態形成の新しい発生学

- 著者

- 中島 裕司 安藤 克己 山岸 敏之

- 出版者

- 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.115-123, 2006-04-01 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 85

- 被引用文献数

- 1

ヒトの心臓形態形成は胞胚期(受精後2週)から始まり胚子期の終りに完成する(受精後7~8週)。拍動する原始心筒は3週の終り頃形成され,d-loop形成,心内膜床形成,中隔成分の形成とそれらの整列融合といった複雑な発生過程を経て,四腔を持った心臓が完成する。これらの形態形成過程の異常は先天性心疾患の原因となる。分子発生生物学,分子遺伝学の研究により,心臓形態形成過程をコントロールするさまざまな遺伝子が明らかにされ,先天性心疾患を伴うヒトのHolt-Oram症候群やdel22q11症候群の原因遺伝子は,それぞれTbx5,Tbx1の点突然変異であることが報告された。また成体の骨髄や心臓で心筋に分化転換可能な幹細胞が発見されたことにより,変性心筋による機能不全に対する心筋再生医療の可能性が示され,今後の臨床応用への展開が期待されている。

2 0 0 0 OA 高齢者介護施設における介護機器の使用状況とその問題点

- 著者

- 岩切 一幸 高橋 正也 外山 みどり 平田 衛 久永 直見

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.12-20, 2007 (Released:2007-02-16)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 23 17

高齢者介護施設における介護機器の使用状況とその問題点:岩切一幸ほか.独立行政法人労働安全衛生総合研究所―近年,介護者の筋骨格系障害が急速に増加している.この対策としては,介護機器の使用が必要と考えられることから,現在の高齢者介護施設における介護機器の使用状況と問題点・要望を把握することを目的としたアンケート調査を実施した.調査では,特別養護老人ホーム2施設と介護老人保健施設1施設を対象に,事業所調査票と個人調査票を配布した.解析対象者は,平均年齢32.2歳の介護福祉士およびケアワーカーの81名(女性63名,男性18名)とした.施設の平均入所者数は70.0名,平均要介護度は3.6であった.3施設とも車いすと高さ可変式ベッドは必要数確保されており,常に使用されていた.しかし,床走行式リフト,天井走行式リフト,スライディングボードの導入数は少なく,それぞれの使用割合も14.8%,16.0%,23.5%と低かった.特に使用割合の低かったリフトの問題点は,乗り降りに手間がかかる,落下の危険性を感じるであった.その他にも,機器の問題点や改良への要望があげられた.介護者は,約9割の者が介護動作に関する教育や訓練を受けていたにも関わらず,移乗作業での腰部負担は大きいと訴えていた.このことから,筋骨格系障害の予防策としては,欧米のような介護機器の使用が必要と考えられた.また,そのためには,使い勝手を考慮した機器の改良も必要と考えられた. (産衛誌2007; 49: 12-20)

- 著者

- 植松 晃 子 橋本 和 幸 小室 安 宏 Uematsu Akiko Hashimoto Kazuyuki Komuro Yasuhiro

- 出版者

- ルーテル学院大学

- 雑誌

- ルーテル学院研究紀要 : テオロギア・ディアコニア = Bulletin of the Japan Lutheran College and Theological Seminary : theologia - Diakonia (ISSN:18809855)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.1-11, 2014-03-01

本研究では,大学の学生相談室活動をどのように広げていくべきかを検討するために,アメリカの大学生を対象に作成された「専門家による心理的援助を求める態度尺度(Attitude toward seeking professional psychological help: ATSPPH-S)(Fisher &Farina, 1995)」の翻訳版について,信頼性・妥当性を検討した。調査対象者は日本の大学生699 名である。はじめに尺度の構造的な妥当性を検討し,翻訳版は2 因子構造であることが明らかになったが,先行研究とは異なり両因子には負の相関が見られた。因子構造における解釈上の妥当性を検討し,それぞれ「専門的援助の求め」と「自己解決志向」と名付けた。さらに,精神的健康,心理的援助への偏見,学生相談室への関心との相関から構成概念妥当性を検討したところ,一定の妥当性が確認できた。

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1914年05月15日, 1914-05-15

2 0 0 0 OA 第1編 閉鼻声の空気力学的研究

- 著者

- 柴 正記

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3special4, pp.481-500, 1975 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 35

2 0 0 0 OA 教育特集号:コンピュータ教育:概説

2 0 0 0 OA 「戦争」は中国、韓国、「ドイツ・フランス共通教科書」でどのように描かれているか

- 著者

- 秋池 盛男

- 出版者

- 成城大学共通教育研究センター教職教育部会

- 雑誌

- 成城大学教職課程研究紀要 (ISSN:2433958X)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.41-49, 2020-03-31

2 0 0 0 OA 現代アメリカ政治とレオ・シュトラウス政治哲学

- 著者

- 石崎 嘉彦

- 出版者

- 政治哲学研究会

- 雑誌

- 政治哲学 (ISSN:24324337)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.40-65, 2015 (Released:2019-09-05)

2 0 0 0 OA シンガポールにおける華人方言集団のすみわけ

- 著者

- 山下 清海

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.83-102, 1986-12-30 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 4 4

本稿は,シンガポールにおける華人方言集団のすみわけパターンとその形成要因について考察した.すみわけパターンを把握するために,華人会館や廟の分布,および華人会館会員の分布を,いくつかの時期ごとに地図化した.その結果,次のようなすみわけパターンが明らかになった。 華人の居住はシンガポール川の南岸地区(大披)から始まり,福建人,潮州人,および広東人の三大方言集団が,そこを大きく3つの地区にすみわけた.一方,移住時期が遅れた海南人,福州人,興化人などの少数方言集団がおもに居住したのは,シンガポール川の北岸地区(小披)であった.そこには3大方言集団も多数居住し,少数方言集団と互いにモザイク状にすみわけた. このように,華人方言集団のすみわけパターンは,シンガポール川を挾み,その南岸と北岸で著しい対照をなした.これらのすみわけパターンは, 1968年頃においても大きな変化はなかった. 以上のすみわけパターンの分析に基づいて,次にすみわけパターンの形成要因について考察した.華人移民は故郷を出発する時からシンガポールで生活を始めるまで,客頭,客桟,猪仔館などをとおして,7連の地縁的な鎖によって結ぼれていた.このような地縁的連鎖は,すみわけを促す要因の1つであった. 華人方言集団の内部には,すみわけを形成する内的要因が認められた・華人は方言集団内部の相互扶助に期待して,また,言語,宗教,食事習慣をはIじめ,自己の伝統文化を保持したいという欲求を抱いて集中居住し,アーパン・ヴィレッジを形成した.このようなアーバン・ヴィレヅジを核として,華人方言集団のすみわけは拡大していった. 華人の経済活動の特色について検討した結果,それぞれの華人方言集団は,特定の職業分野で卓越し,専門化する傾向が顕著に認められた.このことは,特定の華人方言集団の地域的集中を強める結果となり,すみわけを助長した。

2 0 0 0 OA 米ソ冷戦終結のプロセス ―ロシア地域研究の視点から―

- 著者

- 小泉 直美

- 出版者

- 一般財団法人 日本国際政治学会

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.189, pp.189_81-189_97, 2017-10-23 (Released:2018-12-19)

- 参考文献数

- 58

The question why the Soviet Union radically changed its foreign policy course which led to the end of the Cold War has been the subject of controversy in various academic journals on international relations. Realists argue that the economic downturn brought Gorbachev and other conservative leaders including the military to rethink its antagonistic policy toward the United States seeking for some respite. Constructivists, on the other hand, argue that the radical change in foreign policy was caused by the new idea and identification which Gorbachev had acquired through learning of the Common Security concept from Western peace researches. While these debates have shed light on how the end of Cold War began, they have been indifferent to how the U.S.-Soviet Cold War really ended. This paper focused on this missing point of these controversies.From the perspective of Russian regional studies, the Gorbachev initiative including bold unilateral concessions were extremely rare in the history of a country with deep concerns on its national security like the Soviet Union. Those unilateral concessions were their tactics to make the Western nations believe in the Soviet sincerity to overcome mutual distrust and make Europe more safer place for their conducting economic reform. Even Gorbachev noticed mutual distrust between the Soviet Union and the West would not disappear overnight. Therefore what the Gorbachev’s team really aimed at was the lower -leveled parity of strategic forces between the West and the East. Since this simple fact was forgotten in the euphoria of Russian renouncement of communism and the alleged U.S. victory over the Soviet Union, the ‘ending’ of the end of the Cold War became quite ambiguous. START II was hastily signed in January 1993 by Boris El’tsin and George H. W. Bush. This treaty was to sum up a series of arms control negotiations which was to create the strategic stability between the two sides, but in reality it was much disadvantageous to weakened and confused Russia and only left a sense of unfairness to Russians.

2 0 0 0 OA 真如苑の研究

- 著者

- 沼田 健哉 Kenya Numata

- 雑誌

- 桃山学院大学社会学論集 = ST. ANDREW'S UNIVERSITY SOCIOLOGICAL REVIEW (ISSN:02876647)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.55-86, 1990-09-28

Shinnyoen is a new religion both for priests and laymen.The canon of the order is the Great Nirvana Sutra. Shinjo Ito, the Founder of Shinnyoen, together with his late wife, Mrs. Tomoji Ito, perfected the easy and modern interpretation of this Sutra. Shinnyoen has a unique way of training called "Sesshin Training." Today about 700 Reinoshas (spiritual leaders) are playing important roles. Through Sesshin Training, the cause of suffering can be known to a follower. Most evil cause which results in suffering can be eliminated by prcticing the Teaching. Thus, Buddha Nature innately held by all people can be developed.

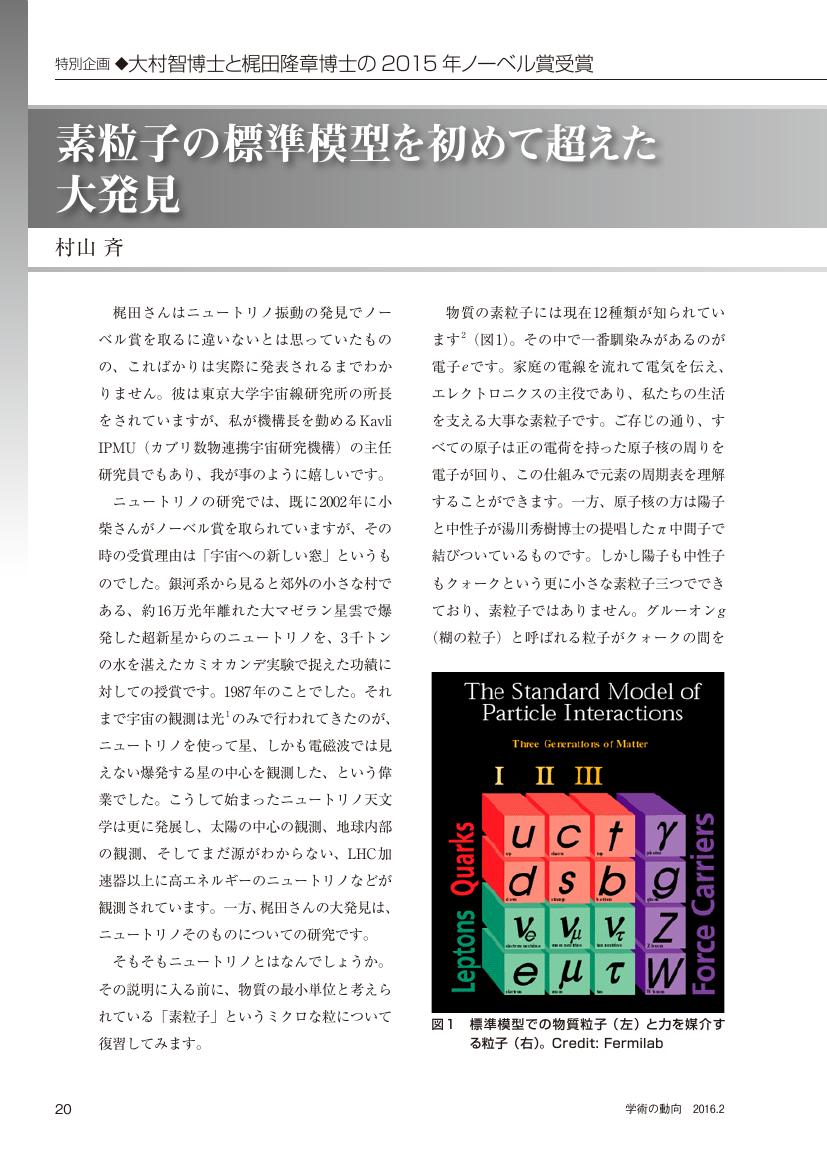

2 0 0 0 OA 素粒子の標準模型を初めて超えた大発見

- 著者

- 村山 斉

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.2_20-2_27, 2016-02-01 (Released:2016-06-03)

2 0 0 0 OA 理論の変容:1990年代以降の国際関係論と公共選択論

- 著者

- 山本 和也

- 出版者

- 公共選択学会

- 雑誌

- 公共選択 (ISSN:21872953)

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.64, pp.63-81, 2015 (Released:2023-03-29)

- 参考文献数

- 47

This paper discusses the change in the concept of theory in international relations (IR)studies that has been promoted by the prevalence of formal approaches in the field since the 1990s. The first two sections present the developments from the public choice theory perspective. The third section reviews the various arguments pertaining to this change by researchers specializing in qualitative approaches. While this paper agrees with the critics on some minor points, it argues that the critics'central claims are unacceptable. The fourth section discusses arguments pertaining to the change by IR academic organizations around the world. The concluding section relates the change in IR studies to broader social contexts.

- 著者

- 上村 英明

- 出版者

- 明治学院大学国際平和研究所

- 雑誌

- プライム (ISSN:13404245)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.55-82, 2000-03

2 0 0 0 OA 中国における地理科カリキュラム改革の20年

- 著者

- 段 玉山 于 雷

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 45 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.219-220, 2021 (Released:2021-12-20)

- 参考文献数

- 5

中国における地理科カリキュラム改革は,20年近くの時を経て,理論・実践の面でともに多くの成果をあげてきた.カリキュラムの理念が広く伝わり,授業実践にも大きな変化をもたらすとともに,多くの教員と生徒の肯定と支持を得て,広い社会的影響を生み出した.本稿では,20年にわたる中国での地理科カリキュラム改革で得た成果を整理することで,カリキュラム改革の成果を確固たるものとし,今後の改革動向を明らかにするとともに,地理教育の持続的発展を促すことを目的とする.