2 0 0 0 手洗い効果の細菌学的検討 : ミニマム水量に関する実験的研究

- 著者

- 紀谷 文樹 松井 美子

- 出版者

- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会

- 雑誌

- 空気調和・衛生工学会 論文集 (ISSN:0385275X)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.42, pp.29-36, 1990

本報は,筆者らが生命維持・衛生保持の水準を考慮した限界水量として定義したミニマム水量に関連して,手洗いの場合を対象として,細菌学的な手法によって行った実験的研究の報告である.被験者の個人差(手の表面の状態,手洗いの頻度・方法などの習慣)を考慮しながら,水栓の種類(胴長横水栓と泡沫水栓),洗い方(流し洗いとため洗い),水量と流量,石けん使用の有無,手洗い時間などの組合せを変えた実験を行った.実験の結果から最も洗浄効果の上がる方法を見いだすとともに,手洗いの最低必要水量を算出し,ミニマム水量算定のための基礎資料を提出している.

2 0 0 0 OA 遺伝性乳がん・卵巣がんに対する分子標的薬

- 著者

- 阪埜 浩司

- 出版者

- 日本家族性腫瘍学会

- 雑誌

- 家族性腫瘍 (ISSN:13461052)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.23-27, 2016 (Released:2016-07-15)

- 参考文献数

- 38

遺伝性乳がん・卵巣がん(hereditary breast and ovarian cancer: HBOC)は乳がんと卵巣がんを高率に発症する家族性腫瘍症候群である.HBOCの原因遺伝子としてBRCA1/2の変異が同定されている.このBRCA遺伝子変異を利用した新規治療薬として,PARP(poly ADP-ribose polymerase)阻害薬が注目を集めている.2014年にはPARP阻害薬として初めてolaparibがFDAより承認された.現在,多くのPARP阻害薬に関する臨床研究が進行している.また近年,PARP阻害薬は「BRCAness」と呼ばれる相同組換え欠損を有していれば,BRCA1/2遺伝子変異を持たない癌に対しても有効であることが示されてきた.このBRCAnessを判定する指標としてはHRD scoreが有用という報告もあり,PARP阻害薬の適応拡大や,症例ごとに最適な治療を施すテーラーメイド医療への発展も期待されている.

2 0 0 0 IR 読書案内 カール大帝とフランク王国 (世界史の研究(258))

- 著者

- 津田 拓郎

- 出版者

- 山川出版社

- 雑誌

- 歴史と地理 (ISSN:13435957)

- 巻号頁・発行日

- no.721, pp.54-57, 2019-02

- 著者

- 冨永 紘平 久田 健一郎 上野 勝美

- 出版者

- 日本地球惑星科学連合

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2018年大会

- 巻号頁・発行日

- 2018-03-14

西南日本内帯の秋吉帯に分布するパンサラッサ海起源の海山型石灰岩には,石炭紀最後期–ペルム紀再前期に北方型要素を伴う造礁生物群集が記録されている.Nakazawa et al. (2011) は,それをもとにパンサラッサ海の熱帯–亜寒帯地域でのゴンドワナ氷床の発達に伴った寒冷化の影響を議論した.しかしながら,この群集が当時のパンサラッサ海の中でどれくらいの地理的な広がりを持っていたのかは明らかにされてこなかった.本研究では,ジュラ紀付加体コンプレックス中に分布する叶山石灰岩において堆積相および生相を記載し,それをもとにパンサラッサ遠洋域における北方型群集の空間的な広がりを考察する.叶山石灰岩は関東山地の秩父帯北帯ジュラ紀付加コンプレックスの蛇木ユニットに属しており(Kamikawa et al., 1997),蛇木ユニットの泥岩からは前期ジュラ紀の放散虫化石が報告されている(久田・岸田, 1987).叶山石灰岩からは後期石炭紀Moscovianから中期ペルム紀Wordianのフズリナ化石が産出しているが(例えば高岡, 1977),本研究で扱った叶山鉱山内のセクションからはDaixina sokensisや “Pseudofusulina” kumoasoanaなど概ね石炭紀末のGzhelianを示すフズリナ化石が得られている.また,叶山石灰岩南縁付近の泥岩中には玄武岩のブロックが含まれており,海洋島玄武岩と類似した全岩化学組成を示す.叶山石灰岩は明灰色,塊状の石灰岩で,algal bafflestone(MF1),microbial bindstone(MF2),crinoidal packstone-rudstone(MF3),fusuline packstone(MF4),wackestone-mudstone(MF5),bioclastic grainstone(MF6),oolitic grainstone(MF7)の7種類の微岩相が識別された.生物による結合組織が観察されるMF1,MF2は,石灰藻AnthracoporellaやPalaeoaplysinaが生息時の姿勢を保った状態で保存されており,石灰質微生物であるArchaeolothoporellaやTubiphytesによって結合されている.生物骨格の間を埋める堆積物は,石灰泥のほか生砕物,ペロイドを含み,セメントが発達する空間も存在する.MF3–5は石灰泥を豊富に含む堆積物であり,ウミユリ骨片やフズリナを中心とした生砕物を含む.一方で,MF6とMF7は石灰泥を欠き淘汰の良い砂サイズの粒子の間にはセメントが発達する.叶山石灰岩には外洋に面した礁斜面が崩壊・再堆積したことを示す巨大な角礫状のイントラクラストや混濁流による級化構造が存在しないことから,いずれの岩相も背礁環境の堆積物に相当すると考えられる.MF1–5は礁湖堆積物に相当し,MF1とMF2は礁湖にパッチ状に存在する石灰藻や微生物によるマウンドであると考えられる.一方で, MF6とMF7は,波浪の影響を受ける砂堆堆積物である.叶山石灰岩のMF1,MF2の産状から,AnthracoporellaおよびPalaeoaplysina等の石灰藻がバッフラー,ArchaeolithoplrellaやTubiphytesといった石灰質微生物がバインダーの役割を果たしていたであろう.これらの群集は秋吉石灰岩のPalaeoaplysina-microencruster群集(Nakazawa et al., 2011)と類似している.石炭紀末から前期ジュラ紀にかけてのイザナギプレートの移動速度(Müller et al., 2016; Matthews et al., 2016)に基づくと,叶山石灰岩はパンサラッサ海を5,000 km以上移動してきたことになる.秋吉帯ペルム紀付加コンプレックスの泥岩の年代は中期–後期ペルム紀のWordianからWchapingian(260–270 Ma)であるとされており(Kanmera et al., 1990),秋吉石灰岩は石炭紀末から沈み込みまでの期間はわずか40万年程度であると推定できる.よって,石炭紀末には叶山石灰岩よりも沈み込み帯により近い場所に存在していたと推定される.本研究により,秋吉帯の海山起源石灰岩だけでなく,秋吉石灰岩と離れた位置に存在した叶山石灰岩からも Palaeoaplysinaから成る造礁生物が見られた.このことから,Palaeoaplysina-microencruster群集は石炭紀最後期からペルム紀再前期にかけてパンサラッサ海に広く分布した群集であったと考えることができる.

2 0 0 0 OA 急性期脳卒中後の上肢麻痺に対する複合的な上肢集中練習の試み

- 著者

- 小渕 浩平 竹林 崇 堀内 博志 村岡 尚 中村 裕一

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.197-204, 2019-04-15 (Released:2019-04-15)

- 参考文献数

- 20

急性期脳卒中患者5名に対し,実生活での非麻痺手の抑制を行わず,補助的手段を併用した上肢集中練習を1日2時間,平均3週間実施した.本研究では,麻痺手の機能と生活における使用の改善での有用性と安全性を検討した結果,集中練習が麻痺側上肢機能と実生活における麻痺手の使用頻度および質を有意に改善させることを確認した.加えて,急性期における集中練習介入期間中に有害事象は認めなかった.これらの結果は,急性期における短時間の集中練習のプロトコルが,意味のある方法である可能性を示唆した.しかしながら,急性期の集中練習の効果を実証するためには,今後,対照群をおいたランダム化比較試験による検証を行わなければならない.

2 0 0 0 OA 日本農業の再生とマルクス・エンゲルスの農民論─マルクス主義農民論序説─

- 著者

- 田口 幸一

- 雑誌

- 阪南論集 社会科学編 = Bulletin of Hannan University Social science

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.3, pp.p87-111, 1984-01

- 著者

- 良久 晴美 三好 栄子 上ノ町 仁 加治屋 昌子

- 出版者

- 日本糖尿病教育・看護学会

- 雑誌

- 日本糖尿病教育・看護学会誌 (ISSN:13428497)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.164-168, 2009-09-15

1998年1月から2007年12月までに出産した妊娠糖尿病296例に対し,外来インスリン導入の実態を調査した.296例中203例(68.5%)がインスリン治療となり,そのなかの187例(92.1%)は大きなトラブルもなく外来でインスリン導入をすることができた.その背景には,内科における妊娠と糖尿病についての教室(妊婦教室)に参加することでインスリン治療の必要性を理解してもらえたこと,血糖自己測定の施行率が食事療法のみの妊婦も含め100%であったこと,栄養指導が100%,昼食会を含む栄養指導の参加率が96.2%であったこと,外来インスリン導入システムをもっていること,導入後のフォローアップ体制が確立していることなどがあるためと考えられた.一方,外来導入の困難な例も16例みられたことから,患者の状況に合わせて入院導入をすることも重要であると考えた.

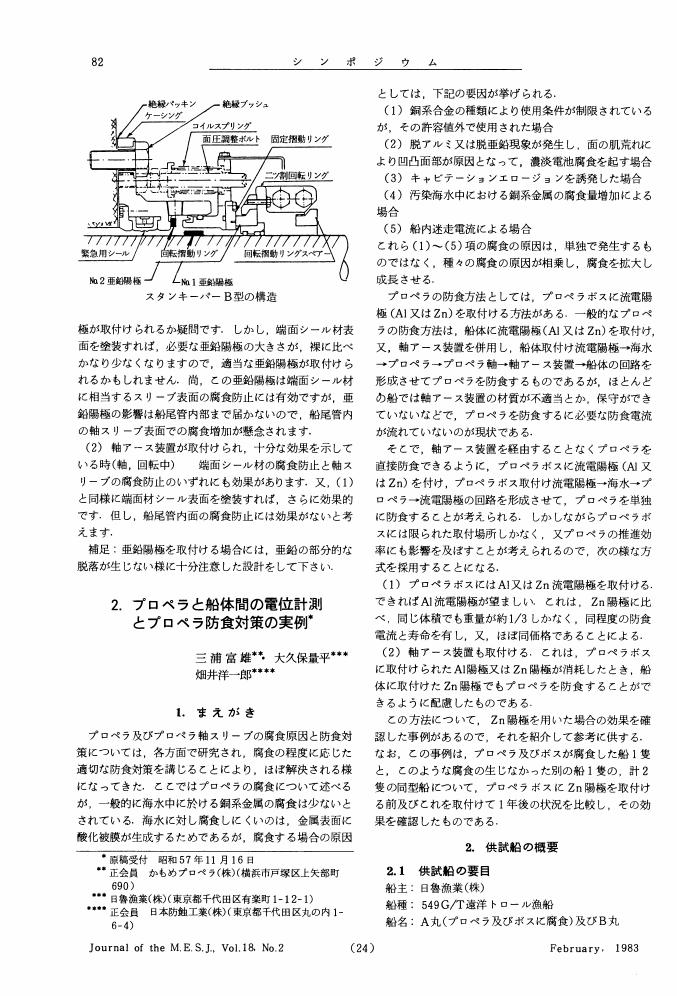

2 0 0 0 OA 2.プロペラと船体間の電位計測とプロペラ防食対策の実例

- 著者

- 三浦 富雄 大久保 量平 畑井 洋一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.82-87, 1983-02-01 (Released:2010-05-31)

2 0 0 0 OA 3.軸系電位の実船計測例と軸系防食対策

- 著者

- 原田 幸夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.87-92, 1983-02-01 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 藤野 善久 久保 達彦 村松 圭司 渡瀬 真梨子 松田 晋哉

- 出版者

- 学校法人 産業医科大学

- 雑誌

- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.291-297, 2013-12-01 (Released:2013-12-14)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 1

英国では,健康問題を抱える労働者の就業を支援する制度として,2010年からThe Statement of Fitness for Work(通称,Fit Note)と呼ばれる文書を医師が発行する仕組みが導入された.Fit Noteは,病気や外傷などの健康問題を抱える労働者が,就業に適しているか,もしくは就業配慮が必要かに関する意見を医師が記載したものである.通常,Fit Noteは,労働者が雇用主に提出し,就業配慮を求めるために利用されたり,もしくは就業できない場合には,休業補償(Statutory Sick Pay)の申請書類として用いられる.今回,英国におけるFit Note導入の背景と運用状況に関する調査を,General Practitioner,産業医,理学療法士のインタビューを通じて行ったので報告する.

2 0 0 0 OA タンパク質フォールディングの物理

- 著者

- 永山 國昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.196-200, 2001 (Released:2001-08-10)

Physics of protein folding developed by late Toyoichi Tanaka, who offered his devotion to breaking the life's second code, is described and its significance to the thermodynamical law in nature and evolution is studied. Particularly his extended formalism for canonical emsemble dedicated to overcome the very different time-scales characterizing protein folding and evolution is discussed.

- 著者

- 鈴木 惇

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, pp.2E204, 2018

<p>本研究は、主に Web 上で投稿されている、台本形式小説 (SS: ショートストーリーもしくはサイドストーリーの略とされる) を自動生成することを目的とする。 本研究は既存のニューラル対話モデルを各話者の特徴を考慮して拡張する。提案モデルである three-step unified LSTM interlocution producer (TULIP) は発話符号化LSTM, 文脈更新 LSTM 発話復号化 LSTM の三つのLSTMの結合によりなっている。本研究では提案モデルに Web 上 の台本形式小説を学習させ、直接既存の小説を加工することなく一から小説を生成した。本研究では、質的、量的の双方の観点から出力した小説を評価し、提案するLSTMベースの手法が自然な日本語列を生成することを確認した。さらに、既存の定量評価手法の問題点についても指摘した。</p>

2 0 0 0 OA 社会政策の歴史社会学 : 明治期から1980年代に焦点を当てて(その1)

- 著者

- 小渕 高志

- 出版者

- 東北文化学園大学

- 雑誌

- 保健福祉学研究 (ISSN:13484567)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.11-25, 2006-03-31

日本社会の近代化と脱近代化の過程を、われわれは観察できる。何が社会政策の発展に影響を与えたのか?その結果として、どのように福祉国家が発展していったのか?本稿では、これらの疑問に答えるために、日本の福祉国家の歴史を3つの時代に区切って考察している。第1の区分は、1920年代まで:"福祉国家前史"である。第2の区分は、1930年代から1950年代:"第2次世界大戦と福祉国家"である。第3の区分は、1960年代から1980年代:"福祉国家の進展と再編成"である。考察を進めるにつれ、工業化、社会の民主化、人口の高齢化、福祉多元主義(福祉国家から福祉社会への移行)といった社会政策の形成過程への影響が明らかになった。これら4つ観点から社会政策の形成過程への影響を、次のものに見ることができる。それらは、家族の多様化(世帯の縮小が社会保障を増大させる)、仕事の多様化(脱工業化は労働力の柔軟化を必要とする)、共同体の多様化(個人化)、ライフコースの多様化(晩婚・晩産は少子高齢化を招いた)である。これらの社会的な変化の結果、個人はそれまで所属していた集団から離脱し、家父長制から解放される。しかし、集団による保護を失い、社会的に排除される可能性もある。現代社会に生きるわれわれは、これらの社会変動にとても弱い。こうした社会変動は、既存の福祉国家に新しい課題を突きつける。新しい社会政策における21世紀型の福祉国家は、これらの新たな課題に応えていかなければならない。本稿は、社会政策の歴史から新しい課題を紐解くための社会学的考察である。

2 0 0 0 OA アルベール・カミュ『ペスト』における強大な力

- 著者

- 阿部 いそみ

- 出版者

- 東北文教大学・東北文教大学短期大学部

- 雑誌

- 東北文教大学・東北文教大学短期大学部紀要 = BULLETIN OF TOHOKU BUNKYO COLLEGE TOHOKU BUNKYO JUNIOR COLLEGE (ISSN:21858918)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.47-59, 2016-03-31

2 0 0 0 OA 三河湾湾口部におけるスナメリの分布密度の季節変化

- 著者

- 田口 美緒子 吉岡 基 柏木 正章

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.11-17, 2007 (Released:2007-08-21)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 3

三河湾湾口部におけるスナメリの分布密度の季節変化を明らかにすることを目的として, 2002年8月から2004年9月の海況の良い日に伊良湖―師崎間を航行するカーフェリーに乗船し, ライントランセクト法による目視調査を実施した. 観察者は調査期間中に7,153 kmを調査し, 224群780頭 (うち19組は親仔連れ) のスナメリを発見した. 三河湾湾口部における分布密度は, 冬季から春季にかけて増加 (0.06-2.22 頭/km2) し, 夏季から秋季にかけて減少 (0-0.22 頭/km2) する傾向を示した. この結果と先行研究との比較から, 伊勢湾・三河湾に生息するスナメリは, 秋季に湾外まで分布域を広げる可能性が考えられた. また, 発見頻度の高い冬季および春季の群れサイズが15時以後に大きくなったことと飼育下のスナメリで報告されている採餌量の日周変化から, 三河湾湾口部は, 冬季から春季におけるスナメリの採餌海域の一部であると考えられた.

2 0 0 0 OA 感覚と精神

- 著者

- 名須川 学 Nasukawa Manabu

- 出版者

- 筑波大学哲学・思想学会

- 雑誌

- 哲学・思想論叢 (ISSN:02873702)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.17-28, 1996-01-31

- 著者

- 高橋 敏

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, pp.149-164, 2003-10

生命の危機にさらされたとき人々はどのようにこれに立ち向かうのか。日本歴史上人々は天変地異の大災害や即死病といわれる伝染病の大流行に直面した。文明の進歩、医学の革新等、人々の生命に関する恐怖感は遠のいたと一見思われがちの現代であるが、二〇〇三年のSARSの大騒動は未だ伝染病の脅威が身近に存在することを思い知らしめてくれた。本稿は安政五年(一八五八)突如大流行したコレラによって引き起こされた危機的状況、パニック状態を刻明に実証しようとしたものである。人々は即死病といって恐れられたコレラが襲って来る危機的状況のなかでどのようにこれに対拠したのか、本稿は駿河国富士郎大宮町(現富士宮市)を具体例として取り上げる。偶々大宮町の一町人が克明に記録した袖日記を解読することから始める。長崎寄港の米艦乗組員から上陸したコレラ菌は東へ東へ移動し次々と不可思議な病いを伝染させ、未曾有の多量死を現実のものとした。コレラに対するさまざまな医療行為が試みられるが、一方で多種多様、多彩な情報を生み出し、妄想をまき散らしていく。まさに、現実の秩序がくつがえる如く、人々を安心立命させていた精神(心)の枠組が崩壊し、人々はありあらゆる禦ぎ鎮魂の呪術を動員し救いを求めていく。コレラ伝染の時間的経過と空間的ひろがりに対応して人々の動きは活発化し、非日常の異常に自らを置く方策を腐心していく。コレラの根源を旧来の迷信の狐の仕業、くだ狐と見なして狐を払うため山犬、狼を設定し、三峯山の御犬を借りようとする動きやこの地域に特に根強い影響力を有する日蓮宗の七面山信仰がコレラを抑える霊力をもつとして登場する。極限状況の人々の動向にこそ時代と社会の精神構造があらわにされるのである。

2 0 0 0 原子力船「むつ」の漂流 (原子力開発と安全性<特集>)

- 著者

- 菊池 渙治

- 出版者

- 有斐閣

- 雑誌

- ジュリスト (ISSN:04480791)

- 巻号頁・発行日

- no.580, pp.p62-65, 1975-02-01

2 0 0 0 IR 小新聞記者の政治論--須藤南翠のこと

- 著者

- 畑 実

- 出版者

- 駒沢大学文学部国文学研究室

- 雑誌

- 駒沢国文 (ISSN:04523652)

- 巻号頁・発行日

- no.36, pp.19-33, 1999-02

2 0 0 0 IR 岡村理論からエコロジカル・ソーシャルワークへ

- 著者

- 谷口 泰史

- 出版者

- 大阪府立大学社会福祉学部

- 雑誌

- 社会問題研究 (ISSN:09124640)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.23-56, 2003-12