1 0 0 0 OA 情報過程の諸相

- 著者

- 棚次 奎介

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.212-217, 2009-05-16 (Released:2009-06-27)

- 被引用文献数

- 1

システムによる制御過程を作用過程と情報過程の統合過程とみなし,実践過程を制御過程と高次情報過程の統合過程として捉えた.特に,情報・知識を対象とする実践過程をとりあげ,高等生物の情報活動のモデルとして内向実践過程を提起した.

1 0 0 0 OA ポストヒューマンは誕生するか?

- 著者

- 鈴木 良次

- 出版者

- 日本神経回路学会

- 雑誌

- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.61-63, 2009-06-05 (Released:2009-08-14)

1 0 0 0 OA Soy isoflavones and immunity

- 著者

- Tohru Sakai Mari Kogiso

- 出版者

- The University of Tokushima Faculty of Medicine

- 雑誌

- The Journal of Medical Investigation (ISSN:13431420)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3,4, pp.167-173, 2008 (Released:2008-09-17)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 80

The amount of soy products consumed in Japan is much greater than that in Western countries. Recent evidence indicates that soy isoflavones play a beneficial role in obesity, cancer, osteoporosis, and cardiovascular disease. The soybean isoflavone genistein is present at high levels in soy products. Genistein is structurally similar to 17β-estradiol (E2), and genistein has been suggested to be act as E2 or an antagonist against E2. Genistein suppresses antigen-specific immune response in vivo and lymphocyte proliferation response in vitro. However, genistein enhances the cytotoxic response mediated by NK and cytotoxic T cells and the cytokine production from T cells. Thus, the effect of genistein on immunity is immune cell-dependent. Due to its unique effect on immune function, genistein has been used for the treatment of the diseases in animal models and it has been found that genistein inhibits allergic inflammatory responses. In this review, we summarize current studies related to the effect of isoflavone genistein on the immune system. J. Med. Invest. 55: 167-173, August, 2008

1 0 0 0 OA 日本救急医学会救急科専門医指定施設におけるER型救急医療の実施状況

- 著者

- 山下 雅知 明石 勝也 太田 凡 瀧 健治 瀧野 昌也 寺澤 秀一 林 寛之 本多 英喜 堀 進悟 箕輪 良行 山田 至康 山本 保博

- 出版者

- 一般社団法人 日本救急医学会

- 雑誌

- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.7, pp.416-423, 2008-07-15 (Released:2009-07-25)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 9 9

日本救急医学会救急科専門医指定施設に対してアンケート調査を行い,ER型救急医療の実施状況を調査した。408施設中283施設からアンケートの回答が得られ,有効回答は248施設であった(有効回答率88%)。このうち24時間または一部の時間帯でER型救急医療を行っていると回答した施設は150存在した(248施設の60%,24時間82施設,一部の時間帯68施設)。150施設中,救命救急センターは64施設,日本救急医学会指導医指定施設は23施設,大学病院は38施設存在した。150施設の病床数,年間救急患者数,救急搬送患者数の最頻値は,それぞれ501~750床,10,001~20,000人,2,001~4,000人であった。救急医及びER型救急医数は 1 ~16人以上と広い分布を示したが,最頻値はともに 1 ~ 3 人であった。ER型救急医療は,150施設中139施設で初期臨床研修に活用されていた。ER型救急医の後期研修プログラムは68施設で実施され,36施設で準備中であった。24時間ER型救急医療を実施している施設では,一部の時間帯で実施している施設に比して,救急医数・ER型救急医数ともに有意に多かった。以上から,日本救急医学会救急科専門医指定施設の60%でER型救急医療が実施されていること,ER型救急医療を実施している施設において救急医及びER型救急医の人的資源は十分とはいえないこと,が明らかとなった。今後も増加が予想される救急患者に対応するために,救急科専門医及びER型救急医をどのように育成していくかについて,国家的な戦略が必要であると考えられた。

1 0 0 0 OA 本邦におけるER型救急医療の実施状況

- 著者

- 堀 進悟 太田 祥一 大橋 教良 木村 昭夫 河野 寛幸 瀧野 昌也 寺沢 秀一 箕輪 良行 森下 由香 明石 勝也 山本 保博

- 出版者

- 一般社団法人 日本救急医学会

- 雑誌

- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.9, pp.644-651, 2007-09-15 (Released:2009-02-27)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 12 12

本邦では, 救急医の業務は主に重症救急患者の入院診療に従事することと考えられてきた。近年, 救急医が重症度に関わらずすべての救急患者を診療するER型救急医療モデル (ER : Emergency Room) が導入されつつあるが, その実施状況が調査されたことはなかった。本研究の目的は, 日本救急医学会ER検討特別委員会のactive member (註) が勤務する施設を対象として, ER型救急医療の実施状況を調査することである。2006年6月にアンケートが60施設に送付され, 28施設から有効回答を得た。ER型救急医療は22施設で行われ, このうち12施設 (55%) では24時間体制で実施されていた。ER型救急医療を実施する施設では, 重症度にはよらず, すべての救急患者を同一の救急室で診療している場合が多かった (17施設, 73%)。これらの施設には, 最頻値で救急医6~10人, ER型救急医1~3人が勤務し, 10~20人の1年次初期臨床研修医が研修中であった。初期研修医の救急医療研修は, すべての施設でER型の救急医療研修が行われていた。ER型救急医の後期臨床研修プログラムを有する施設は7施設, 準備中の施設は11施設存在した。以上から, 本邦において一部の医療施設ではER型救急医療が実施されていること, 及び救急医の人的資源が十分ではないことが明らかとなった。註 : ER特別検討委員会はER型救急医療の普及啓蒙を活動目標とするため, 委員のみによる活動推進は困難である。このためactive memberを募り, 活動に参加している。本研究実施時のactive memberは86人であった。

1 0 0 0 OA 盲亀浮木

- 著者

- 村田 真

- 出版者

- 日本ソフトウェア科学会

- 雑誌

- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.3_86, 2009-07-28 (Released:2009-10-05)

1 0 0 0 OA 茶園地帯の過剰窒素施肥がため池の水質に及ぼす影響

- 著者

- 中曽根 英雄 山下 泉 黒田 久雄 加藤 亮

- 出版者

- 公益社団法人 日本水環境学会

- 雑誌

- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.6, pp.374-377, 2000 (Released:2006-12-01)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 15 16

We found a special irrigation reservoir in which there are no algae, insects, or fish. Therefore, we have surveyed the water quality of an irrigation reservoir to find the reason for no living creatures. As the results of the survey, we found three factors such as high nitrate concentration, high aluminum concentration, and low pH value which will affect the lives of creatures in this irrigation reservoir. Among these three factors, the most important one is low pH in this irrigation reservoir. This low pH of the irrigation reservoir is derived from the overuse of nitrogen fertilizer at tea yards. About 1,000kg · ha-1 · y-1 of nitrogen fertilizer has been used to the tea yards for a long time. The remained nitrogen fertilizer which was not taken up by tea crop infiltrates through soils and enters into the ground water. This causes an over the Cation Exchange Capacity of soil and high aluminum concentration of this irrigation reservoir. To prevent this phenomenon from occurring, dozing lime under the root zone and reducing use of nitrogen fertilizer might be effective.

- 著者

- 森田 歌子

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.8, pp.496-497, 2009 (Released:2009-11-01)

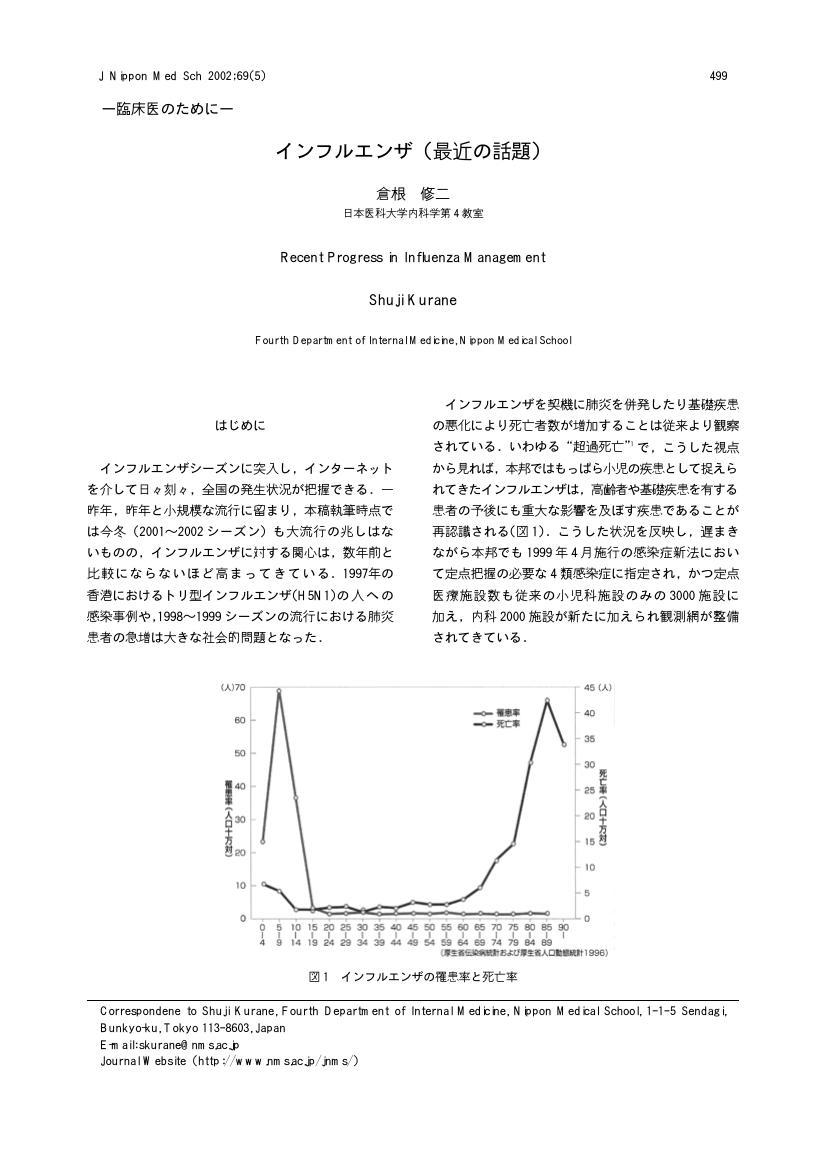

1 0 0 0 OA インフルエンザ (最近の話題)

- 著者

- 倉根 修二

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- Journal of Nippon Medical School (ISSN:13454676)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.5, pp.499-503, 2002 (Released:2002-10-25)

- 参考文献数

- 10

1 0 0 0 OA 東京都およびその近郊の地域の路上にて採取した犬の糞便からの寄生虫の検出

- 著者

- 深瀬 徹

- 出版者

- 動物臨床医学会

- 雑誌

- 動物臨床医学 (ISSN:13446991)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.1-6, 2007 (Released:2008-02-07)

- 参考文献数

- 18

1985年と1990年,1995年,2000年,2005年のそれぞれの年に,東京都およびそれに隣接する埼玉県,千葉県,神奈川県の諸地域,とくに市街地において,路上に放置されていた犬のものと考えられる糞便を50検体ずつ採取し,寄生虫の検査を行った。その結果,原虫ではコクシジウム類のオーシスト,条虫ではマンソン裂頭条虫の虫卵と瓜実条虫の片節,線虫では猫糞線虫と犬鉤虫,犬小回虫,犬回虫,犬鞭虫のそれぞれの虫卵が検出された。これらの寄生虫の検出率は年の経過とともに低下を示したが,瓜実条虫と犬回虫のように比較的高い検出率が保たれているものもあり,路上に犬の糞便を放置すると寄生虫の感染源となる可能性があることが示された。

1 0 0 0 OA 「オオカミを放つ」日本オオカミ協会(JWA)自由集会

1 0 0 0 OA 水銀同位体生物地球化学

- 著者

- 武内 章記 柴田 康行 田中 敦

- 出版者

- 一般社団法人 日本環境化学会

- 雑誌

- 環境化学 (ISSN:09172408)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.1-11, 2009 (Released:2009-09-25)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1 1

Mercury (Hg) is a globally distributed and highly toxic pollutant in the environment. Its mobility and biomagnification in aquatic food chains depend on its biogeochemistry and redox cycling. Hg isotope analysis is an important new tool for identifying Hg source and tracking Hg transformations in the environment. This review summarizes the following 4 points to endorse the Hg isotope research; 1) definition of Hg delta (δ) values and Hg standards, 2) methods of Hg isotopic measurement, 3) Hg isotopic fractionation, and 4) natural Hg isotope variation.

1 0 0 0 OA 2.地域における認知症疾患医療センターの役割

- 著者

- 粟田 主一

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.203-206, 2009 (Released:2009-06-10)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 2 6 1

1 0 0 0 OA 固形化栄養剤の消化管内形状変化と移行に関する研究-ラットを用いた基礎的検討-

- 著者

- 田代 勝文 東口 高志 武田 悠子 冨塚 利枝 藤瀬 暢彰 中村 強 升永 博明 伊藤 彰博

- 出版者

- 日本静脈経腸栄養学会

- 雑誌

- 静脈経腸栄養 (ISSN:13444980)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.2_115-2_125, 2006 (Released:2007-04-26)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 6

ペクチンにて固形化した栄養剤について、人工消化液による溶解性を検討するとともに、固形化栄養剤をラットの胃内に強制投与した場合の消化管内での形状変化とその移行、特に臨床上問題視されることが多い胃食道逆流や便性状に及ぼす影響に関して、基礎的研究を行った。溶解試験において、ペクチンを用いた固形化栄養剤は、寒天やゼラチンによる固形化栄養剤に比べ、人工胃液中では形状が維持され、人工腸液中ではゼラチンと同様に速やかに溶解することが認められた。また、ラットに胃内投与した場合、固形化栄養剤は液状栄養剤に比べ、胃内滞留時間を30分間程延長させたが、小腸内への移行後には投与栄養剤の物性の違いによる明らかな差は認められなかった。さらに、固形化栄養剤は液状栄養剤に比べ、口腔内逆流や食道内逆流を有意に抑制するとともに、下痢や軟便の発生頻度を有意に軽減することが認められた。以上の結果から、固形化栄養剤は液状栄養剤に比べ、胃内滞留時間を延長させるものの小腸内移行には影響を与えず、また胃内強制投与に伴って発生する胃食道逆流や下痢をいずれも抑制することが示唆された。

1 0 0 0 OA フッ素–シリカハイブリッドコーティングによる透明超撥水表面の形成

- 著者

- 疋田 真也 田中 敬二 中村 哲也 高原 淳 梶山 千里

- 出版者

- 公益社団法人 日本表面科学会

- 雑誌

- 表面科学 (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.9, pp.559-563, 2006-09-10 (Released:2008-04-08)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1 1

A simple and easy method to prepare super-hydrophobic surface was proposed. Sol-gel films were prepared by hydrolysis and condensation of alkoxysilane compounds. The roughness and free energy at the film surface were controlled by changing the amounts of colloidal silica particles and fluoroalkylsilane, respectively. When both amounts were optimized in a sol-gel film, the surface exhibited an excellent repellency to not only water but also oil. The sol-gel film obtained could be coated onto any solid substrate by a single process. The durability and transparency of the coated layers were sufficient to be applied for practical uses.

1 0 0 0 OA カネミ油症事件の社会技術的再検討

- 著者

- 中島 貴子

- 出版者

- 社会技術研究会

- 雑誌

- 社会技術研究論文集 (ISSN:13490184)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.25-37, 2003 (Released:2009-08-19)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 2 2

1968年に発覚した「カネミ油症事件」は,現在も多様な被害が続いている歴史的な大型食中毒事件である.しかし,社会技術的な視点からの研究はほとんどなされてこなかった.本稿では,本件事故調査の問題点は限られた資料だけからも指摘しうることを示し,事故調査の限界が調査体制の制度的問題と関連していたことを示唆する.そして,食品分野の重大事故における事故調査体制の分析や一次資料の保存の必要性について述べる.

1 0 0 0 OA 突発性難聴に対する星状神経節ブロックと上頸神経節近傍レーザー照射併用療法の効果

- 著者

- 田畑 美織 松本 延幸 村上 康郎 水上 智 松本 勲

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.6, pp.206-211, 2004 (Released:2005-03-31)

- 参考文献数

- 20

突発性難聴64例に星状神経節ブロック(SGB)と上頸神経節(SCG)近傍への低反応レベルレーザー照射を併用したところ(SGB+C2レーザー群), SGB単独の62例(SGB群)と比較して治療成績が向上した. 治療効果の判定は, 初診時とほぼ安定状態に達した時点の聴力を比較し, 治癒, 著明回復, 回復, 不変に分類した. その結果, SGB群(治癒 : 11%, 不変 : 27%)に比べSGB+C2レーザー群(治癒 : 30%, 不変 : 8%)で聴力改善度は有意に上昇した(p<0.01). 固有蝸牛動脈より末梢にはSCGからの交感神経線維が分布しており, SCGへのレーザー照射併用により, SGB単独よりさらに広範な交感神経線維が遮断されたものと思われる.

1 0 0 0 OA 「太陽電池が起こすイノベーションとは?」

- 著者

- 岡田 至崇

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.437-444, 2008 (Released:2008-10-22)

1 0 0 0 OA 霊長類頭頂葉皮質における手指空間表象

- 著者

- 入來 篤史

- 出版者

- 日本動物心理学会

- 雑誌

- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.113-118, 2006 (Released:2006-12-22)

- 参考文献数

- 11

Primates have evolved to allow placing their hands in front of their face, where precise three-dimensional structures could be analyzed through their unique binocular vision. Primate parietal cortex possesses neural mechanisms subsurving such elaborate shaping of hands under visual supervision, which should have in turn enabled higher primates to handle primitive tools. Such parietal multimodal integration may not be limited to interpretations of represented shapes and the meanings of spatial structures, but may also be extrapolated to higher intellectual functions in humans.