1 0 0 0 OA HMMに基づくジャズセッションシステムにおけるベース・ドラムスの演奏に関する検討

- 著者

- 保利 武志 中村 和幸 嵯峨山 茂樹

- 雑誌

- 第79回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.1, pp.129-130, 2017-03-16

従来ヒューリスティックや感性情報を必要とした手法によって実現されていたジャズセッションシステムに対し、我々はこれまで統計的に学習可能な枠組みによるシステムの実現に向けた数理モデルや演奏の解析を行ってきた。また、その数理モデルの妥当性を実証するために、ピアノの演奏データを入力として、事例データからピアノ演奏にうまく調和するようなベースとドラムスの演奏を、NMFによるクラスタリングやtrigramによる時系列特性、ピアノとの共起関係を考慮して探索し合成して出力する手法を提案した。本研究ではこれをさらに発展させたHMMをベースとしたモデルに基づき、DNNによる楽器間の演奏特徴量の相関関係や時系列特性を考慮した編集合成を行う。

1 0 0 0 IR 東日本主要温泉地35箇所における足湯施設の諸比較

- 著者

- 金子 彩 中村 洋介

- 雑誌

- 福島大学地域創造 (ISSN:13466887)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.169-180, 2019-09

1 0 0 0 OA 和田峠黒曜岩と石器

- 著者

- 牧野 州明 高橋 康 中村 由克 向井 理史 法橋 陽美 津金 達郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.7, pp.249-260, 2015-07-15 (Released:2015-08-04)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1

和田峠周辺は良質な黒曜石やざくろ石の産地,あるいは石器の原産地である.しかし,黒曜岩は露出状況が悪く構成物質も非常に細かいという事情が,黒曜岩の岩相や組織を探ることを妨げている.最近,機器の性能が向上するに伴い,微細な構成物の分析や観察も可能になり,黒曜岩にみられる微細組織の観察と理解が進んできた.今回、和田峠の黒曜岩と流紋岩に記録されている組織から読み取れるマグマの冷却と穏やかな脱ガス過程とそれを反映した岩相変移を紹介する.

1 0 0 0 OA 体験共有における投射について

現実に様々な経験を体験している人(実体験者)の感覚情報を記録・送信し,それを体験者が体験した状態(体勢)で,再生することによって,実体験者の経験を仮想的に追体験できる.これを我々は体験共有と呼んでいる.全ての感覚を伝えることが理想であるが,当面,視覚・聴覚による体験共有を目指し,実体験者用のヘッドマウンテッドカメラと姿勢センサ,追体験者用のヘッドマウンテッドディスプレイから構成される,体験共有システム試作機を開発中である.本発表では,体験共有技術について紹介し,追体験者の手と実体験者の手や追体験者の手のCG表示との間の投射・異投射について述べる.さらに,体験共有における投射・異投射について本格的実験を行うための,体験共有システム試作機を用いた準備的な評価実験の結果を報告する.

1 0 0 0 IR 大学生における衝動性が意欲低下と適応感に及ぼす影響

- 著者

- 中村 真 中尾 花奈子 西村 律子

- 出版者

- 江戸川大学

- 雑誌

- 江戸川大学紀要 = Bulletin of Edogawa University

- 巻号頁・発行日

- no.30, pp.267-280, 2020-03

本稿は,衝動性が意欲低下を媒介して間接的に適応感の低さに影響するというモデルを考案し,その妥当性を検討することを目的に行われた実証的研究である。首都圏の四年制大学で心理学系学科に所属する学生を対象に質問紙調査を実施し,モデルの検証を行った。まず,衝動性,意欲低下,適応感の3 つの変数のうち,1 つの変数を制御変数とし,他の2 つの変数間の偏相関係数をすべての組み合わせで算出した結果,「衝動性」→「意欲低下」→「適応感の低さ」という因果関係を示唆する結果が得られた。これをふまえて,衝動性が意欲低下を促し,意欲低下が適応感に負の影響をもたらすことを示す因果モデルの検証をパス解析により探索的に行った。その結果,総じて,男女に共通して「思考・行動の制御不全」「熟慮・集中力の欠如」に特徴づけられる衝動性が,大学生活における意欲の低下を媒介して,適応感の低下を促すという想定した通りの因果関係が裏付けられた。 以上の分析結果に基づいて,衝動性から意欲低下および適応感に至る心理的プロセスについて考察し,今後の研究の課題を述べた。

1 0 0 0 空気の屈折率変調を検出する空中強力音場の測定

- 著者

- 中村 健太郎

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. US, 超音波 (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.42, pp.15-20, 2001-05-08

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 9

空中強力超音波の音圧を光学的に測定する方法について検討した。空中超音波は疎密波であるので媒質である空気に密度変化を生じているが、これを光の屈折率変化を介して測定する。まず、音圧と空気の屈折率変化の関係を導き、この屈折率変化がレーザドップラ振動計で定量的に検出可能であることを示す。次に、呼吸振動する円環内の定在波音揚とピストン振動面から放射される進行波音揚の両方について、本方式による音圧測定を試みる。その結果、定量的な音圧測定が可能であること、走査型レーザドップラ振動計を利用することで、2次元分布が容易に測定できることを示す。

- 著者

- 中村 康則 向後 千春

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.S44042, (Released:2020-08-28)

- 参考文献数

- 11

本研究では,セルフ・ハンディキャッピング(SHC)とハーディネスの特性に注目して,社会人学生を類型化し,その成績・学習時間との関係について検討した.クラスター分析によって分類した結果,学生は「高SHC 型」「時間不足SHC 型」「低SHC 型」の3タイプに類型化された.これらの3タイプにおける成績・学習時間の差を検討したところ,「高SHC 型」の成績は,他にくらべ有意に低いことが示された.また,「低SHC 型」は,学習時間が他にくらべ有意に長く,成績は「高SHC 型」よりも有意に高いことが示された.本研究で示された学生の類型を用いることにより,成績や学習時間の傾向を予測できる可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 豆乳用大豆新品種「なごみまる」の育成

- 著者

- 羽鹿 牧太 高橋 浩司 山田 哲也 小巻 克巳 高田 吉丈 島田 尚典 境 哲文 島田 信二 足立 大山 田渕 公清 菊池 彰夫 湯本 節三 中村 茂樹 伊藤 美環子

- 出版者

- 農業技術研究機構作物研究所

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.1-20, 2009 (Released:2011-03-05)

「なごみまる」は、大豆の主要アレルゲンの一つαサブユニットを欠失した大豆品種の育成を目標として、「タチナガハ」を母とし、αサブユニットを欠失する「α欠(I)(現在の「ゆめみのり」)」を父として交雑した系統に、「タチナガハ」を3回戻し交雑して育成した新品種である。大豆の主要アレルゲン蛋白質の一つであるβ-コングリシニンのαおよびα’サブユニットを欠失している。関東地域の主力品種である「タチナガハ」よりやや早生だが、ほぼ同等の収量性及び耐倒伏性を備えている。アレルギーリスクを軽減した豆乳等の大豆食品の原料として利用できる品種であり、2006年に「なごみまる」と命名し、種苗登録への出願を行った。

1 0 0 0 OA 刑法の効力に関する裁判例・要約

本資料は、刑法の効力のうち、いわゆる場所的効力及び時間的効力に関すると思われる裁判例を取り上げて、一般的に教育、研究の資料として参照されることを意図している。判示事項、事実関係の概略、判決要旨(決定要旨)・判決理由(決定理由)の3項目に分けて、適宜取捨するなどして配列したものである。単純な資料であり、本体部分に解説などは特に付していない。一部、関連性に疑問のあるものもあるが、便宜上そのまま収録してある。\本資料に掲げた判例は、おおむね平成18年末日までに公刊された判例集その他に登載されたものによっている。

1 0 0 0 OA 脂肪性肝疾患の栄養管理: 脂質と糖質の摂取に関する最新の知見

1 0 0 0 OA 特異値計算アルゴリズムの性能評価のための条件数の大きい行列作成法

- 著者

- 髙田 雅美 木村 欣司 中村 佳正

- 雑誌

- 研究報告数理モデル化と問題解決(MPS)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010-MPS-79, no.1, pp.1-6, 2010-07-05

本論文では,特異値分解を評価するために,条件数の大きなテスト行列の作成法を提案する.我々が対象とする条件数は,以下の 2 種類である.1 つ目は,連立 1 次方程式を解く際の困難さを 1 つの指標とする.2 つ目は,特異値の近接度を用いる.1 つ目の提案作成法では,2 重対角行列のみならず,密行列を作成することも可能である.一方,2 つ目の提案作成法では,2 重対角行列のみが作成可能である.提案する 2 種類の作成法の目的は異なるため,それぞれに意義がある.これらの作成法を用いて,LAPACK 3.2.1 に含まれているいくつかの特異値分解アルゴリズムを評価する.

1 0 0 0 OA 円分割問題の高校数学科における課題学習での活用の可能性

- 著者

- 中村 好則

- 出版者

- 岩手大学教育学部

- 雑誌

- 岩手大学教育学部研究年報 (ISSN:03677370)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, pp.71-83, 2013-03-10

高校数学科において,今年度(平成24年度)より学年進行で先行実施されている新しい学習指導要領では,数学的活動を生かした指導を一層充実させるために,必履修科目や多くの生徒の選択が見込まれる科目(数学Iと数学A) に課題学習が位置付けられた(文部科学省2009)。そこでは,生徒の関心や意欲を高める課題を設け,生徒の主体的な学習を促し,数学のよさを認識できるようにすることが期待されている。しかし,高校における数学の指導は,教師から生徒に問題の解法を一方的に説明する知識伝達的な授業になりがちで,課題学習の趣旨を生かした授業を行うには課題も多い。課題学習は,平成元年の学習指導要領改訂で中学校に設けられた。当時は中学校の第2,3学年において実施されてきた。しかし,平成10年12月の学習指導要領改訂では,第1学年も含めた中学校全学年で実施することとなった(文部省1999)。このように先行して実施された中学校の課題学習では多くの実践事例がある(例えば,筑波大学附属中学校数学教育研究会1991など)。しかし,高校数学の指導内容は中学校よりも抽象的・論理的であり,中学校の課題学習の教材は参考にはなるがそのまま活用することは難しい。また,高校において対象となる生徒は,中学生のときにすでに課題学習を経験しており,そのことにも配慮する必要がある。高校の課題学習で活用できる教材の検討は喫緊の課題である。筆者は,今まで高校の課題学習で活用できる教材として,水ロケットやフィルムケースロケット等の飛行実験を行い,数学を活用してそれらの飛行特性等を探究する教材を開発しその効果を検討してきた(中村2011a,2011b)。その結果,それらを活用した課題学習では,具体的な事象と数学との関連付けができること,生徒の主体的な学習活動が構成できること,数学のよさを感得できることなどの効果が示唆された。しかし,それらの教材を活用した指導では,実験準備や実験に多くの時間がかかるなどの課題があった。また,課題学習の教材として,具体的な事象と関連のある教材だけでなく,具体的な事象と関連はなくとも,生徒の興味・関心を引き,数学のよさを感得できる教材を開発することが課題であった。そこで,本研究では,問題の意外性が生徒の興味や探究心を促進し,高校数学の内容とも関連が多くあると考えられる円分割問題を教材として取り上げ,高校数学科における課題学習での活用の可能性を考察する。そのために,2つの円分割問題とその発展開題(平面分割問題,空間分割問題)を取り上げ,それらの解決過程の検討を通して,円分割問題の課題学習での活用の可能性を検討する。

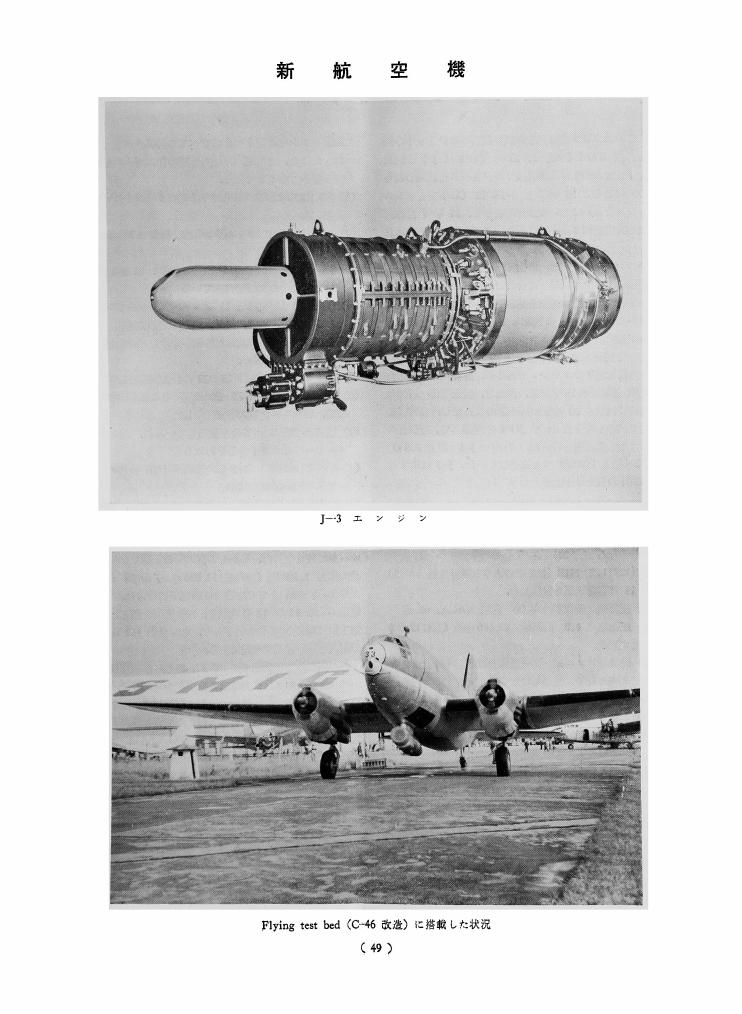

1 0 0 0 OA J-3エンジン

- 著者

- 中村 治光

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.61, pp.49-50, 1959-02-28 (Released:2009-07-09)

1 0 0 0 外来に通う糖尿病患者の満足度とその関連要因 公的統計の二次利用

- 著者

- 坪井 聡 山縣 然太朗 大橋 靖雄 片野田 耕太 中村 好一 祖父江 友孝 上原 里程 小熊 妙子 古城 隆雄 ENKH-OYUN Tsogzolbaatar 小谷 和彦 青山 泰子 岡山 明 橋本 修二

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.10, pp.613-624, 2014

<b>目的</b> 糖尿病患者の病院への満足度に関する対策を政策的に推し進める科学的根拠を得るためには,一般化可能な知見が必要である。本研究の目的は,既存の公的統計を二次利用することで外来に通う糖尿病患者の病院への満足度の分布を示し,関連を持つ要因を詳細に検討することである。<br/><b>方法</b> 患者調査,医療施設調査および受療行動調査(いずれも平成20年)を連結させたデータセットを作成した。患者調査と医療施設調査の連結には,医療施設調査整理番号を,加えて,受療行動調査との連結には,性と生年月日の情報を用いた。外来に通う糖尿病患者の病院への満足度の分布を検討し,また,様々な要因との関連の有無を検討した。関連の検討に用いた項目は,受診状況(初診か再来か),診察までの待ち時間,医師による診察時間,受療状況(他の医療機関の利用の有無等),糖尿病性の合併症,その他の合併症,生活保護法による支払い,禁煙外来,糖尿病内科(代謝内科)の標ぼう,診療時間(土曜日,日曜日,祝日の診療),生活習慣病に関連する健診の実施である。<br/><b>結果</b> 糖尿病患者の62.3%は,病院への満足度において,やや満足,非常に満足と回答し,やや不満,非常に不満と回答した者は5.6%であった。受診状況,診察までの待ち時間,診察時間,受療状況,土曜日の診療の有無は,病院への満足度と統計学的に有意な関連を示した。一方,その他の項目は病院への満足度との間に明らかな関連を示さなかった。統計学的に有意な関連を示した要因を用いた多変量解析では,再診,短い待ち時間,他の医療機関にかかっていないこと,長い診察時間と高い満足度との間に統計学的に有意な関連が観察された。<br/><b>結論</b> 複数の公的統計を連結させることによって,外来に通う糖尿病患者の病院への満足度の分布を示し,関連を持つ要因を明らかにすることができた。糖尿病患者の病院への満足度を高めるために,待ち時間の短縮と診察時間の確保が重要である。今後,多くの公衆衛生施策の検討に際して,公的統計の更なる活用が望まれる。

1 0 0 0 OA 説明しては動かぬ学び ― 対話活動による教えない講義の実践 ―

- 著者

- 中村 佳文

- 雑誌

- 教育・学生支援センター紀要

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.11-18, 2020

1 0 0 0 川井直人先生を悼む

- 著者

- 中村 伝

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理學會誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.10, pp.827-829, 1979-10-05

1 0 0 0 OA 配電線地絡故障時の波形と原因判別法

- 著者

- 渡邊 誠 小丹枝 和二 中村 脩 栗岡 英明 福居 助憲 辻 克典

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.1, pp.18-23, 1994-12-20 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 4 8

Considering the fact that most problems in distribution lines are ground faults, we think that the technology to distinguish the causes in the distribution lines will be very useful in preventing faults beforehand or, at least finding any problems at an early stage. We analysed the waveforms of ground faults which were collected from data concerning problems in the districution lines and ground fault experiment. We then studied the possibility of technology which could predict classified groups drawn from the scale of Io (the waveform of ground fault's current) and Vo (the waveform of ground fault's voltage), and both of them in the ground faults. The results demonstrated that Io could be classified into three groups, that is, leaking ground faults are sine curve shaped, gap discharge ground faults are triangular and intermittent discharge ground faults are needle shaped. Also we calculated simulated equivalent impedance of the causes of ground faults by EMTP. Furthermore, we investigated the influence coused by the condition of the distribution lines. With these results, we proposed a technique which could predict the cause of problems in ground faults.

1 0 0 0 OA 特集 デジタル・ヒストリーの諸実践

- 著者

- 岡崎 敦 藤川 隆男 佐治 奈通子 中村 覚 田野崎 アンドレーア嵐 濱野 未来 大邑 潤三

- 出版者

- 東京大学大学院人文社会系研究科西洋史学研究室「クリオの会」

- 雑誌

- クリオ = Clio : a journal of European studies

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.117-140, 2020-07

特集「デジタル・ヒストリーの諸実践」 に寄せて

1 0 0 0 日本国憲法の「は」と、その構文

- 著者

- 中村 幸弘

- 出版者

- 國學院大學綜合企画部

- 雑誌

- 國學院雜誌 = The Journal of Kokugakuin University (ISSN:02882051)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.12, pp.17-28, 2013-12

1 0 0 0 OA 大学生男子柔道選手における体重とFFMIならびにFMIの関係

- 著者

- 藤田 英二 濱田 初幸 中村 勇 小山田 和行 野口 博之 松崎 守利 森﨑 由理江 安河内 春彦

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.159-164, 2018 (Released:2019-03-31)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 3

This study used a dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) method to investigate how body weight relates to fat-free mass index (FFMI) and fat mass index (FMI) in male college judo players. The whole-body fat-free mass and fat mass of 59 male college judo players were measured to the nearest 0.1 g using a DXA method. The fat-free mass and fat mass thus obtained were each divided by the square of the height (m) to give the FFMI and FMI, respectively. The percentage of body mass index (BMI) accounted for by FFMI and by FMI (%) was then calculated. The relationship between body weight and the percentage of BMI accounted for by FFMI and by FMI (%) can be interpreted as two straight lines with a break point. The break point can be determined by a regression analysis of these two straight lines using the plots of the percentage of BMI accounted for by FFMI and by FMI (%) by the least squares method. Using this method, the break point of two straight lines was obtained with the minimum square sum of the residual. The results showed the break point of the plots of percentage of BMI accounted for by FFMI and by FMI against body weight was 87.6 kg for both FFMI and FMI, and that as body weight increased, the proportion of FFMI in BMI decreased and the proportion of FMI in BMI increased. This break point indicates that the limit up to which it is possible to increase weight without worsening the body composition in male college judo players is around 90 kg, and any weight gain above this will depend on an increase in fat more than an increase in muscle.