1 0 0 0 室内空間に対する心理的及び生理的反応

- 著者

- 加藤 雪枝 橋本 令子 雨宮 勇

- 出版者

- 日本色彩学会

- 雑誌

- 日本色彩学会誌 (ISSN:03899357)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.16-25, 2004-03-01

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 6

色は、人の感情に直接働きかける力があり、人とは深い関わりがある。色の効果を生活の中に取り入れ、快適な環境を作ることを目的とした。マンションの一室6畳(2.35×3.28×2.30m^3)カーペット、壁、カーテンの色を6色に変化させ、実空間の中で色が人間に与える心理的、生理的作用を調べた。生理的には心拍変動と脳波のα波含有率を調べ、心理的作用の解析にはSD法を用いた。黄、オフホワイトは、α波含有率が高値を示し、副交感神経活動側に傾き「くつろぎ・平価性」の因子の関与を高める。暖色系の色は、「活動性」と「寒暖」の因子の関与が高く、HF成分、1/fゆらぎがみられ生体に快い興奮状態が生まれ、快適性を高めることが示唆された。寒色系の色の効果は乏しい。空間の色の快適性には「くつろぎ・評価性」、「活動性」及び・「寒暖」因子のバランスが重要であることが示唆された。

1 0 0 0 日本産角蝉科Membracidaeに就て

- 著者

- 加藤 正世

- 出版者

- 社団法人日本動物学会

- 雑誌

- 動物学雑誌 (ISSN:00445118)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.502, pp.281-306, 1930-08-15

1 0 0 0 OA 住宅地等での低速モビリティとの共存

- 著者

- 加藤 晋

- 出版者

- 公益財団法人 国際交通安全学会

- 雑誌

- IATSS Review(国際交通安全学会誌) (ISSN:03861104)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.3, pp.222-231, 2021-02-28 (Released:2021-03-03)

- 参考文献数

- 19

本稿では、超高齢社会の日本における交通課題の解決手段の一つで、住宅地等における移動手段として共存空間での活用に期待されている低速モビリティについての紹介を行う。まず、低速モビリティとしての車両の種類と区分、利点と欠点を紹介する。また、活用事例として、グリーンスローモビリティなどの実証や事業化事例などを示す。さらに自動運転技術を活用した低速モビリティについての実証実験を紹介し、課題や今後の展開について述べる。

- 著者

- 舟崎 裕記 吉田 衛 戸野塚 久紘 加藤 壮紀 加藤 基樹 丸毛 啓史

- 出版者

- 日本肩関節学会

- 雑誌

- 肩関節 (ISSN:09104461)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.459-462, 2015

40歳以上のスポーツ愛好家における腱板全層断裂に対して保存的治療を行った結果,症状が改善した35例,37肩のスポーツ評価法を含めた成績を検討した.断裂サイズは小8肩,中19肩,大6肩,広範囲4肩で,スポーツ種目は,ゴルフ13例,テニス5例,水泳3例,ダンス系3例などであった.平均観察期間は28カ月であった.初診時JOAスコアは平均67点で,いずれの症例もスポーツ活動を休止していた.最終観察時では平均91点となり,とくに疼痛の著明な改善が得られていた.全例が元の競技に復帰し,32例は現状のスポーツ活動に80%以上満足していたが,JSS-SSSは平均84点で,大,広範囲断裂のもの,筋力低下が残存したもの,テニスなどのオーバーヘッド競技者ではJSS-SSSは低かった.保存的治療により症状の改善が得られた症例ではスポーツ活動に対する満足度も比較的高かったが,そのスポーツ能力には,断裂サイズ,筋力,競技種目が関与していた.

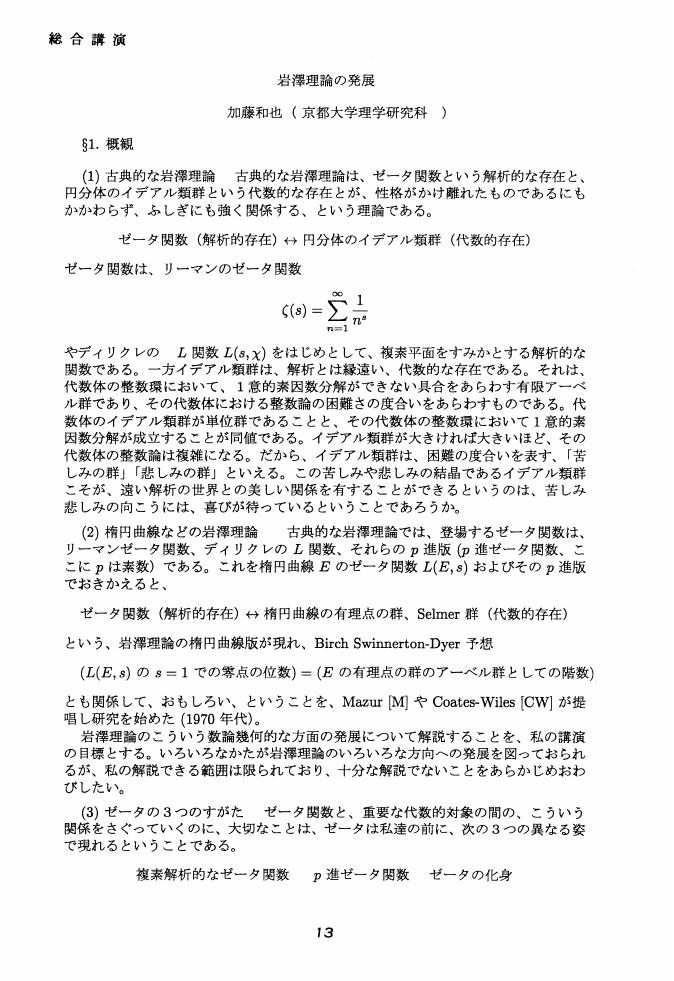

1 0 0 0 OA 岩澤理論の発展

- 著者

- 加藤 和也

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 総合講演・企画特別講演アブストラクト (ISSN:18843972)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.Autumn-Meeting1, pp.13-20, 2005 (Released:2010-07-01)

- 参考文献数

- 12

- 著者

- 加藤 康子

- 出版者

- 文化経済学会<日本>

- 雑誌

- 文化経済学 (ISSN:13441442)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.46-54, 2017-09

- 著者

- 加藤 大弥 砂原 秀樹

- 雑誌

- インターネットと運用技術シンポジウム論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, pp.17-23, 2021-11-18

昨今のオンライン化の影響により本研究科の学生が学業で利用するサービス (以下,学内サービス) が増加した.これらを活用するために認証認可機能が必要となったが,サービス毎に認証認可機能を導入しているため,保持しているデジタルアイデンティティが増加した.これにより本研究科内のサービス毎においてアイデンティティマネジメントの運用コストおよびリスクが増えるという課題が発生した.そこで本研究では,研究科内の学内サービスで利用するデジタルアイデンティティを統一化するために学内 IdP を導入し運用するための方法について検討する.

1 0 0 0 疣贅との鑑別が困難であった重度の大動脈弁逆流の一例

1 0 0 0 oozing型心破裂を合併した心外膜下心室瘤の一症例

1 0 0 0 自閉症サヴァンと獲得性サヴァンの神経基盤

はじめに 深刻な精神神経障害によるハンディキャップを持ちながらも,一方で突出した「才能の小島(island of talent)」を持つ患者を,「サヴァン症候群(savant syndrome)」1,2)と呼ぶ。サヴァン症候群はごく稀にしかみられないものの,その存在は古くから知られていた。1887年にDownが記述した,先天的な知能低下にもかかわらず類い稀な才能を併せ持った複数の症例は,サヴァン症候群に関する最初期の報告である。その際Downは,その逆説的な才能を強調して,idiot-savant(白痴の天才)と名付けた3)。彼らの才能は,音楽,絵画,彫刻,計算,記憶など多岐に及び,しかもすべての症例に重度の精神遅滞や認知障害が併存していた。また,映画「レインマン」に登場するレイモンド・バビットのモデルとなったキム・ピークは,脳梁欠損などの深刻な中枢神経系の異常が存在するにもかかわらず,過去に読んだ約9,000冊の書物の内容を正確に記憶しているという驚異的な能力を具えたサヴァンとして知られている4)。これまでに,サヴァン症候群の症例は数多く報告されているが,彼らの認知過程や神経基盤の解明に向けた研究が行われるようになったのは比較的最近のことである。サヴァン症候群に出現する驚異的な才能は,従来の高次脳機能における障害や欠陥という概念だけでは説明することができないものであり,彼らの認知過程と神経基盤の詳細を明らかにすることは,われわれの脳内の情報処理過程を解明するためにも大きな役割を占めるものと思われる4,5)。

1 0 0 0 僧帽弁置換術後の人工弁に動揺を認めた感染性心内膜炎の1例

- 著者

- 加藤 拓巳

- 出版者

- 埼玉大学経済学会

- 雑誌

- 社会科学論集 = SHAKAIKAGAKU-RONSHU (The Social Science Review) (ISSN:05597056)

- 巻号頁・発行日

- vol.163, pp.13-20, 2021

1 0 0 0 IR 精神科における看護者のストレス要因:-急性期病棟と療養病棟の比較-

- 著者

- 矢田 浩紀 安部 博史 大森 久光 石田 康 加藤 貴彦

- 出版者

- 産業医科大学学会

- 雑誌

- 産業医大誌 (ISSN:0387821X)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.293-303, 2009

- 被引用文献数

- 1 8

精神科の看護者のストレス要因を明らかにし, 精神科急性期病棟と精神療養病棟の看護者のストレスの質と量の違いを比較することを目的とした. 調査には, 職業性ストレス簡易調査票と精神科看護師の特有のストレス項目およびストレスに暴露される時間量に関する質問票について精神科の看護師・准看護師36名(A病院精神科急性期病棟11名とB病院精神科療養病棟25名)から回答を得た. 各下位尺度で因子分析を行い, 因子得点と項目得点にて2要因分散分析を行った結果, 職業性ストレス簡易調査票における「仕事のストレス要因」の下位尺度「雰囲気」の因子得点と「精神科におけるストレス要因」における全因子「看護における知識と技術」「実際のケア」「暴力への恐れ」「仕事の方向性」の因子得点は, 急性期病棟より療養病棟の看護者の方が有意に高くストレスが高かった.

1 0 0 0 NTSC信号用ディジタル形位相同期回路

- 著者

- 加藤 正昭 小木 恵介

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.13, pp.47-52, 1980

1 0 0 0 OA 放射線誘発細胞傷害とタウリン

- 著者

- 山下 剛範 加藤 俊宏 磯貝 珠美 具 然和 馬 寧

- 出版者

- 国際タウリン研究会

- 雑誌

- タウリンリサーチ (ISSN:21896232)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.32-34, 2018 (Released:2019-11-11)

がん治療や原発事故は放射線被ばくの危険につな がる。電離放射線への曝露は照射された細胞で ROS とフリーラジカルを生成し、フリーラジカル生成は 酸化的ストレスにつながる。電離放射線への曝露は、 放射線誘発細胞傷害を引き起こす可能性がある。放 射線誘発細胞傷害の原因は、サイトカインと ROS に関連した炎症過程が関与しているとの報告がある。 タウリンは、抗酸化活性、抗炎症活性および細胞 内カルシウムレベルの調節を含む、いくつかの重要 な生理学的機能を有する硫黄含有有機酸である。タ ウリンは、放射線防護剤および放射線緩和剤として 使用するための魅力的な候補であるように思われる が、現時点では放射線誘発細胞傷害をどのように保 護するかは知られていない。 今回は、放射線による細胞傷害とタウリンの放射 線防護効果および放射線緩和効果について我々自身 の知見を含めて説明する。

1 0 0 0 OA 発展途上国の高齢化は本当に速いのか : これからの高齢化の進行速度を把握する

- 著者

- 加藤 巌

- 出版者

- 和光大学社会経済研究所

- 雑誌

- 和光経済 = Wako Keizai (ISSN:02865866)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.1-16, 2020-09

The purpose of this paper is to indicate that the progress of population aging in developing countries does not accelerate uniformly on some occasions. Particularly this paper shows that countries becoming“ aged society” after the middle of this century have tendency to make their long-term aging phenomenon slow down.

1 0 0 0 当院における04/05シーズンインフルエンザ流行状況

- 著者

- 加藤 純 伊藤 辰美 工藤 昌子 杉田 暁大 佐藤 義昭 朝倉 健一

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, pp.78, 2005

【はじめに】インフルエンザは冬季感染症のひとつとしてよく知られている。近年、新聞、ニュース、インターネット等で多く報道されており一般市民の関心も高い。当院でもインフルエンザ集計データをホームページで情報公開している。<BR>今回我々は、04/05シーズンに当院で実施したインフルエンザ迅速検査からみた流行状況の報告を行なう。<BR>【対 象】期間:2004年11月1日(45週)から2005年4月3日(14週)、依頼件数:3071件、迅速検査キット:エスプラインインフルエンザA・B-N<BR>【結 果】'05-14週までの集計でインフルエンザ迅速検査結果は、A型(+)281件、B型(+)780件、A+B(+)2件であった。今シーズン最初に検出されたのはA型(53週目)であったが、その後B型の流行が6週目から見られ11週目にピークを迎えた。以後、減少傾向であった。A型の流行はB型流行時の10週目から見られ13週目にピークを迎えた。年齢別は、1-5歳児の陽性率が最も高く(A型:24.4%、B型:26.3%)、また15歳以下の陽性率が全体の過半数を占めた。受診者ワクチン接種率は60歳以上高齢者で54.7%、1-5歳児42.1%であったが、10歳から30歳代は20%以下の低接種率であった。ワクチン接種済みインフルエンザ(+)判定が見られた(A型: 27.8%、B型: 25.4%)が、インフルエンザ(+)のほとんどがワクチン未接種(A型:70.5%、B型:72.3%)であったことからインフルエンザ予防にワクチン接種は有効であると思われた。また、検査時の受診者体温測定結果集計もおこなった。<BR>現在、当地域ではインフルエンザがまだ終息しておらず全て集計できていないためこの詳細は学会当日に発表させていただきます。

下垂体成長ホルモンならびにプロラクチンの分泌は視床下部に存在するセロトニンによって促進的に調節されている。セロトニンは下垂体に直接作用するのではなく、視床下部の成長ホルモン分泌促進因子(GRF)を介して成長ホルモン分泌を促進し、プロラクチン分泌促進因子の1つであるVIPを介してプロラクチン分泌を促進する。我々はVIPの分泌に視床下部ガラニンが関与することを見出した。本研究ではセロトニンとガラニンとの関係についてラットを用いて詳細に検討した。ラットの脳室内にセロトニンやガラニンを注入すると血漿プロラクチンは用量反応的に増加した。しかしガラニンの投与はセロトニンによるプロラクチン分泌に相加的な影響を与えなかった。セロトニンのH_1受容体拮抗剤メチセルジドの前投与はガラニンによるプロラクチン分泌を部分的に抑制した。しかしセロトニンH_2ならびにH_3受容体拮抗剤の前投与はガラニンによるプロラクチン分泌に影響を与えなかった。セロトニン合成阻害剤であるパラクロロフェニ-ルアラニンの前投与はガラニンによるプロラクチン分泌を明らかに増強した。この効果はセロトニン神経阻害剤5、6ジハイドロトリプタミンの投与によって部分的に抑制された。パラクロロフェニ-ルアラニンはセロトニンによるプロラクチン分泌を増強させた。この効果はセロトニン受容体の感受性の増大によると考えられた。従ってガラニンによるプロラクチン分泌にセロトニン受容体が少なくとも部分的に関与することが示唆される。次に成長にホルモン分泌は視床下部ソマトスタチンニよって抑制されるが、ソマトスタチンノ誘導体である酢酸オクとレオチドはより強力かつ待続的な下垂体成長ホルモン分泌抑制作用を示した。従って視床下部ペプチドの誘導体ないし拮抗剤による成長ホルモンやプロラクチン分泌の抑制効果は、これらの神経ペプチドが下垂体腫瘍に対する薬物療法に応用可能である。

1 0 0 0 分類群ごとにみた飼育動物の体重と摂取エネルギー量の関係

- 著者

- 三好 智子 袖山 修史 加藤 元海

- 出版者

- 日本家畜管理学会

- 雑誌

- 日本家畜管理学会誌・応用動物行動学会誌 (ISSN:18802133)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.98-105, 2016

<p>本研究では、高知県内と大阪府にある5ヶ所の動物園と水族館において、飼育動物の体重と給餌内容から、1日あたりの摂餌量とエネルギー量の推定を行なった。対象生物は、体の大きさではトビからジンベエザメまでを網羅し、分類群では哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、頭足類の全35種191個体を対象とした。摂取する餌の重量やエネルギー量と体重の関係について、分類群ごとに特徴がみられるかを検証した。体重に対する餌重量の比の平均値は哺乳類で7.5%、鳥類で12.9%であったのに対して、爬虫両生類、魚類および頭足類は1%未満であった。単位体重あたりの摂取エネルギー量の平均値は哺乳類と鳥類は約100kcal/kgと高く、その他の分類群では15kcal/kg未満の低い値となった。単位体重あたりの餌摂取量に関しては恒温動物と変温動物との間に違いがみられたものの、1日あたりの摂取エネルギー量は体重の増大に比例して増加していたことから、飼育動物の摂取エネルギー量は分類群ごとに体重から推定できる可能性が示唆された。</p>

1 0 0 0 OA 失語症の超長期的経過 ―失語症の機能低下について―

- 著者

- 中川 良尚 佐野 洋子 北條 具仁 木嶋 幸子 加藤 正弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.373-383, 2011-12-31 (Released:2013-01-04)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 4 2

失語症状の長期経過を明らかにする研究の一環として, 失語症例の超長期的言語機能回復後の経過, および言語機能に低下を示した症例の特徴について検討した。対象は, 右利きの左大脳半球一側損傷後に失語症を呈した 270 例中, 2 年以上経過を追跡することができ, かつフォローアップの最終評価時年齢が 70 歳以下であった 151 例。言語機能回復訓練実施中あるいは訓練終了後に, SLTA 総合評価法合計得点が低下した症例が 151 例中 37 例 (24.5%) 存在した。内訳は, 最高到達点から 1 点低下した症例が 19 例, 2 点以上低下した症例が 18 例であった。 SLTA 総合評価法得点を合成項目別に検討すると, 約 90% の症例で訓練によって回復した合成項目に低下を認めたことから, 訓練により回復した機能は必ずしも保持されるのではなく, 脆弱であるとことが示唆された。