- 著者

- 辻 大介 北村 智

- 出版者

- 公益財団法人 情報通信学会

- 雑誌

- 情報通信学会誌 (ISSN:02894513)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.99-109, 2018 (Released:2018-11-08)

- 参考文献数

- 39

インターネット上では、従来のマスメディア中心型の環境よりも、情報・ニュースの選択的接触が生じやすく、それによって人びとの意見の極性化が生じ、世論や社会の分断を招くのではないかという懸念が、多くの研究者や評論家から表明されている。本稿では、日本の「ネット右翼」やアメリカの“Alt-Right”に見られるようなネット上の排外主義に着目しつつ、2016年に日本とアメリカで実施したウェブ調査のデータから、ネットでのニュース接触が排外的態度の極性化(二極分化)傾向との連関について検証する。分位点回帰分析の結果、日本ではPCを用いたネットでのニュース接触頻度がユーザの排外的態度の二極化傾向と有意に連関していたが、アメリカではむしろ専ら反排外的な方向のみに変化させることが確認された。このことは、ネットにおける態度・意見の極性化の生起が、社会・政治・文化的コンテクストによって左右されることを示唆している。

18 0 0 0 OA 携帯メールへの絵文字付与が女子大学生の印象形成に与える効果

- 著者

- 北村 英哉 佐藤 重隆

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.148-156, 2009-11-25 (Released:2010-05-08)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 4 1

This article examines the role of pictograms in text-messaging. Past research has shown that using emoticons in casual e-mail messages facilitates friendly impressions, while using emoticons in more formal and polite messages hinders sincere impressions of the sender. To examine how pictograms in text-messaging affects impressions of the sender, one-hundred and five female students were presented with different text-messages varying in pictogram use and message formality, and were subsequently asked to rate the impressions of each sender on multiple dimensions. The results showed a significant main effect of pictogram use as well as an interaction effect of pictograms and message formality. Use of pictograms generally facilitated favorable and friendly impressions towards the sender. However, whereas lack of pictograms leads to less sincere impressions for casual messages, pictograms did not affect sincerity for formal messages. The important role of pictograms in conveying emotional information in text-messaging is discussed.

- 著者

- 大石 里歩子 前田 大成 北村 俊平

- 出版者

- 特定非営利活動法人バードリサーチ

- 雑誌

- Bird Research (ISSN:18801587)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.A1-A14, 2020 (Released:2020-05-10)

- 参考文献数

- 49

種子散布とは種子が親個体から離れて移動することであり,風や水などの媒体を利用する風散布や水散布,鳥類や哺乳類を媒体とする動物散布などがある.サトイモ科テンナンショウ属の多くは秋に赤色の液果をつける.本研究では,自動撮影カメラをもちいてカントウマムシグサ Arisaema serratum の果実消費者とその持ち去り量を3年間にわたり調査し,その量的に有効な種子散布者を解明することを目的とした.さらに量的に有効な種子散布者が散布した種子の発芽実験を行ない,質的な有効性についても検討した.調査は石川県農林総合センター林業試験場と金沢大学角間キャンパス里山ゾーンで行なった.カントウマムシグサの果実を利用する動物を調べるため2013年秋から2016年春にかけて自動撮影カメラを設置した.計60個体(2013年:11個体,2014年:20個体,2015年:29個体)のカントウマムシグサについて果実持ち去り動物を記録し,動物種毎の訪問頻度と持ち去り量を計数した.果実を採食した鳥類の訪問頻度の上位3種は,シロハラ180回(47%),ヒヨドリ118回(30%),コマドリ40回(10%)だった.果実の持ち去り量の上位3種は,ヒヨドリ573個(31%),シロハラ481個(26%),トラツグミ98個(5%)だった.ヒヨドリが散布した種子の発芽率は100%(N=129),シロハラが98.8%(N=163),種子をそのまま播種した場合が97.1%(N=834)で,有意差は見られなかった.異なる調査地で3年間を通して,訪問頻度と果実持ち去り量が上位であったヒヨドリとシロハラはカントウマムシグサの量的に有効な種子散布者と考えられた.さらにヒヨドリとシロハラは発芽能力のある種子を数十メートルの範囲内に散布する可能性があることから,質的にも有効な種子散布者である可能性が高いと考えられた.

17 0 0 0 OA 縊頸症例の病態と転帰に関する検討

- 著者

- 篠崎 広一郎 北村 伸哉 平野 剛 吉田 明子 平澤 博之

- 出版者

- Japanese Association for Acute Medicine

- 雑誌

- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.10, pp.573-580, 2005-10-15 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 15

われわれは縊頸症例の臨床経過を検討し,これらの転帰を左右する因子を見極めることを目的に,実験的に解明している病態生理を考察した。【対象と方法】1998. 4~2003. 8に経験した自殺企図411例のうち,縊頸44例を対象として検討した。完遂率に関しては他の自殺企図手段と比較した。救急隊現場到着時(以下,現着時)cardiopulmonary arrest (CPA)の群とnon-CPA群に分け,転帰及び臨床経過を検討した。後者を来院時の意識障害の程度で2群に分け,年齢,男女比,縊頸形態,死亡率,社会復帰率,遅発性無酸素症後脳症の発症率に関して検討した。また,全縊頸症例において転帰を左右する因子として年齢,男女比,縊頸形態,現着時CPAの有無を取り上げその関与につき検討した。【結果】縊頸は検討期間の自殺企図手段の10.7%を占めるが,完遂率は75%と他の手段に比して最も高かった。現着時CPAの縊頸は33例あり,このうち7例に自己心拍の再開を認め,そのうち1例のみ社会復帰したが6例は死亡した。一方,現着時non-CPAは11例あり,死亡は1例,残り10例は社会復帰した。この11例には意識障害の程度で分類した2群間で背景因子や臨床経過・転帰に有意な差を認めなかった。また,全44例の転帰を左右する因子では,現着時CPAの有無にのみ有意差を認めた。【考察】縊頸で脳血流が途絶し,気道が閉塞すると,中枢神経系の不可逆的障害に次いで,心臓を含めた各臓器の固有機能が停止する。従って,現着時CPA症例の予後は不良であるとともに,CPAの有無が目撃者に乏しい縊頸の転帰を左右する唯一の因子となることが判明した。一方,自律神経反射にて短い経過時間でCPAに陥った症例では,早期に縊頸を解除し適切な処置を施行することで,速やかな心拍再開が見込まれ救命可能である。【結語】今回の検討結果を踏まえ,現着時CPAであった縊頸症例の治療に関しては,慎重に考慮する必要があると思われた。

本稿では、人々が凶悪犯罪に対面しながらも公正世界信念(Belief in a Just World)を維持するために有効な加害者の「非人間化方略」として、「悪魔化」と「患者化」の2つを挙げ、それぞれにおける思考プロセスの可視化を目指した。先行研究の結果から、加害者の非人間化が生じる凶悪事例(EVIL)とそうでない事例(BAD)について、参加者によって記述された判決文(死刑/無期)を、複線径路・等至性モデル(Trajectory Equifinality Model: TEM)を援用してまとめた。その結果、凶悪事例の加害者は両判決文において「一般的でない精神構造」を持つ者と仮定され、そこから派生した加害者の特性ラベリング(悪魔/患者)は、両判決の理由として機能していた。本稿の結果は、凶悪事例の加害者に対する死刑/無期判決を合理化・正当化する際、どちらを前提とした場合でも、人々が公正世界信念を維持できる知識構造を有していることを示すものである。

14 0 0 0 OA 事前登録追試研究:道徳領域と感情の対応性および,道徳違反の伝達性についての政治態度を含めた検討

- 著者

- 北村 英哉 松尾 朗子

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.167-169, 2022-02-18 (Released:2022-02-18)

- 参考文献数

- 6

We replicated the study by Horberg et al. (2009) with Japanese participants. Following their study procedures, we investigated the correspondence of the moral areas with emotions, specifically purity violations with disgust and justice violations with anger. The associations of political conservatism and Socioeconomic Status (SES) with disgust, respectively, were also tested. Unique to this replication study, we explored whether individuals’ motivation to communicate with others was stronger for justice violations than for purity violations. Most of the results were consistent with those of the original study. Our findings contribute to better understanding of the morality-emotion link.

14 0 0 0 OA 憲法硬性度は憲法改正に影響を与えるか ―憲法制度と憲法政策の総合研究―

- 著者

- 北村 貴

- 出版者

- 関西法政治研究会

- 雑誌

- 法政治研究 (ISSN:21894124)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.85, 2018 (Released:2018-05-28)

- 著者

- 北村 毅

- 出版者

- 日本社会臨床学会

- 雑誌

- 社会臨床雑誌 (ISSN:21850739)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.6-16, 2020 (Released:2020-05-10)

- 参考文献数

- 29

13 0 0 0 OA 生命科学における専門語について ギリシャ語起源の用語について (その1)

- 著者

- 北村 和子 池添 博彦

- 出版者

- 帯広大谷短期大学

- 雑誌

- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.135-145, 2011-03-31 (Released:2017-06-16)

- 参考文献数

- 6

生命科学で使用される学術語の内、語源がギリシャ語と認められる語を抽出し、語の由来とその意味を示した。猶、各用語は生命科学領域の専門用語なので、学術語に関する説明を加えている。各用語の関連語についても語源を調べた。 本報では生命科学用語115語について語源を記している。

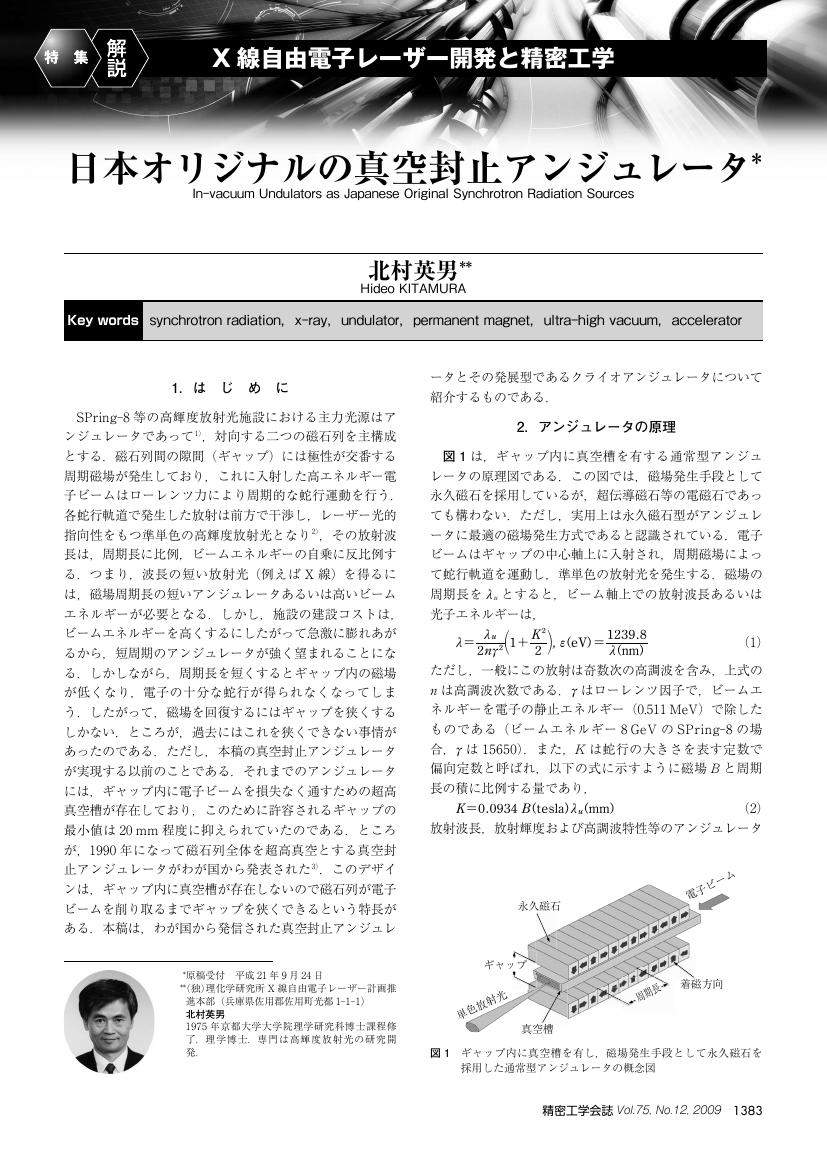

13 0 0 0 OA 日本オリジナルの真空封止アンジュレータ

- 著者

- 北村 英男

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.12, pp.1383-1386, 2009-12-05 (Released:2011-02-07)

- 参考文献数

- 11

- 著者

- 北村 夏実

- 出版者

- 日本女性学研究会「女性学年報」編集委員会

- 雑誌

- 女性学年報 (ISSN:03895203)

- 巻号頁・発行日

- no.31, pp.32-55, 2010

- 著者

- 中川 皓陽 北村 俊平

- 出版者

- 特定非営利活動法人バードリサーチ

- 雑誌

- Bird Research (ISSN:18801587)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.A55-A68, 2017 (Released:2017-12-07)

- 参考文献数

- 66

本研究では自動撮影カメラを利用して,中部日本のスギ林における常緑低木ヒメアオキの果実消費者とその持ち去り量を記録し,ヒメアオキの量的に有効な種子散布者を特定することを目的とした.2015年4月に石川県林業試験場内のスギ林に4箇所の調査区を設定した.ヒメアオキ51個体980個の結実数を計数し,週一回,樹上に残る果実数を記録した.さらにヒメアオキ28個体に自動撮影カメラを設置し,樹上353個と落果75個の計428個の果実を持ち去る動物を記録した.調査開始から1週間後に全体の41.7%,2週間後に97.2%,3週間後に98.3%の果実が樹上から消失した.調査期間中にのべ465カメラ日の観察を行った.撮影された鳥類6種と哺乳類6種のうち,ヒメアオキの果実を持ち去る瞬間が確認されたのはヒヨドリのみだった.ヒヨドリの採食は全ての調査区で確認され,訪問あたりの持ち去り果実数の中央値は2個(1-6個,N=41)だった.樹上・落果のいずれの調査区もヒヨドリとヒヨドリが食べた可能性が高い果実数の合計で全体の80%を占めた.そのため本調査地では,ヒヨドリがヒメアオキの量的に有効な種子散布者であると考えられた.より一般的な結論を導くには,複数地点・複数年の継続調査が望ましく,それには本研究で採用した自動撮影カメラによる果実持ち去りの観察が有効な調査手法の一つであると考えられる.

12 0 0 0 OA 口語英語 (Spoken English) の指導

- 著者

- 北村 宗彬

- 出版者

- 一般社団法人 日本メディア英語学会

- 雑誌

- 時事英語学研究 (ISSN:21861420)

- 巻号頁・発行日

- vol.1979, no.18, pp.74-81, 1979-09-10 (Released:2012-11-13)

語学教育研究所の故比屋根安雄主事は常に「英語は実技として身体で覚えさせなければならない」と主張されていた。そして「そういう指導のできる先生があまりいない」と嘆きながら他界された。その比屋根先生のご推薦で語研の研究員にしていただいた私は、英語の教師というより、英語のコーチまたは監督として生徒の指導をしようと決心し、現在に至っている。幸い西脇順三郎先生のお宅が近く、ご子息の順一君が慶応義塾普通部で私の授業を受けることになったのがきっかけで、 (1) 外国語教育について同先生から徹底的な教えを受けたこと、 (2) 3年間のミシガン大学大学院留学中に、高名なFries, Lado, Pike, Marquardt, Twaddell, Peterson, その他の教授方の授業でいろいろな教育上のヒントを得たこと、さらに (3) 慶応普通部では1学年生徒250名の殆んど慶応高校へ進学するため、最低線上にある生徒にも、外部からの受験合格者に劣らない実力をつけねばならなかったこと-この3つの原因乃至理由によって、私は、普通部教諭時代に、いわゆる〈受験英語〉とは異った形式の英語の教え方をいくつか考案し実行することができたのである。現在、慶応義塾大学工学部で〈口語英語〉に基礎をおいた授業を担当しているが、その基本はこの時代につくられたものである。

- 著者

- 三浦 麻子 清水 裕士 北村 英哉 山縣 芽生 松尾 朗子 寺口 司

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.93.21222, (Released:2022-06-30)

- 参考文献数

- 34

This study examines whether the psychological tendencies during the new coronavirus infection (COVID-19) pandemic differed from that in normal times based on Web-based survey data from two different samples. The target of the analysis was the tendency to avoid infection. In doing so, we considered the house effects of the different survey media and attempted to compensate for them by inverse probability weighted estimation using propensity scores calculated with several covariates. The results showed that even after adjustment, infection avoidance tendencies were higher during the pandemic than normal times. We discussed the significance of adjusting for house effects in the Web-based survey and some of the limitations of this study.

11 0 0 0 点滴用複合ビタミン剤中のビタミンB1誘導体によるアナフィラキシーの1例

- 著者

- 熊谷 淳 足立 厚子 永濱 陽 山田 はるひ 増田 泰之 北村 弘子

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.5, pp.479-484, 2023 (Released:2023-07-15)

- 参考文献数

- 13

20代,女性.下部消化管感染症に対し,抗生剤点滴に加え点滴用複合ビタミン剤を投与したところ,アナフィラキシーを発症した.原因精査のため当科紹介.点滴用複合ビタミン剤1%皮内テストが陽性となり,成分別検査ではビタミンB1誘導体のリン酸チアミンジスルフィドのプリックテストが陽性.点滴用複合ビタミン剤中のリン酸チアミンジスルフィドによるアナフィラキシーと診断した.既報告ではビタミンB1誘導体間の交差反応はないとされていたが,自験例ではフルスルチアミン塩酸塩で陽性を示し,交差反応が示唆された.点滴用複合ビタミン製剤は日常臨床で使用されており,発症頻度は少ないがアナフィラキシーに至る可能性があり注意が必要である.

11 0 0 0 OA 脳卒中片麻痺者が生活のなかで麻痺手の使用・不使用にいたる過程

- 著者

- 北村 新 宮本 礼子

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.45-53, 2019-02-15 (Released:2019-02-15)

- 参考文献数

- 29

本研究では,脳卒中片麻痺者12名を対象に,彼らが生活のなかで麻痺手の使用・不使用にいたる主観的体験をインタビュー調査により明らかにした.分析は,戈木版グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いた.結果,脳卒中片麻痺者は【麻痺を呈した身体での生活場面】のなかで,【麻痺手を使う必要性の実感】,【健側手で生活ができることの実感】,【意識的な麻痺手使用の試み】,【意識する他者の視線】という経験を通して,【麻痺手を使用する手段・場面の選択】と【麻痺手を使用しない手段・場面の選択】に帰結することがわかった.麻痺手使用を支援するうえで,対象者が行う作業の特性や,個人的意味づけを考慮した関わりが重要であると考える.

11 0 0 0 OA 岩手県田野畑鉱山産新鉱物神津閃石について

- 著者

- 南部 松夫 谷田 勝俊 北村 強

- 出版者

- Japan Association of Mineralogical Sciences

- 雑誌

- 岩石鉱物鉱床学会誌 (ISSN:00214825)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.6, pp.311-328, 1969-12-05 (Released:2008-08-07)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 6 11

New mineral kôzulite belongs to the alkali amphibole group in which manganese (II) is the predominant cation of the Y-position. The mineral occurs as banded aggregate of short prismatic crystala with the faces of b, m and r up to 3.5×2.0×1.5mm in size, in the bedded magnanese deposit of Tanohata Mine, Iwate Prefecture, Japan, in the highly metamorphosed Jurassic chert-hornfels by the intrusion of granodiorite. Associated minerals are braunite, rhodonite, manganiferou alkali pyroxene, manganiferou alkali amphibole and quartz. Color reddish black to black, streak light purplish brown, luter vitreous, H. 5, G. measured 3.30, calculated 3.36. Cleavage (110) perfect. Optically biaxial negative, ns α=1.685, β=1.717(mean), γ=1.720, 2Vα=34-36°, cΛX=25°. Strongly pleochroic with X yellow-brown, Y reddish brown, Z dark brown, absorption Z〉Y〉X, dispersion very weak, probably r〉v. Chemical analysis gave SiO2 51.38, TiO2 none, Al2O3 1.69, Fe2O3 2.85, FeO none, MnO 27.96, ZnO 0.03, MgO 2.71, CaO 1.12, BaO none, Na2O 8.41, K2O 1.36, H2O (-) 0.06, F 0.08, sum 99.75-O (=F2) 0.03=99.72%, corresponding to (Na2.54 K0.27 Ca0.19)3.00 [(Mn3.69 Mg0.63)4.32 (Fe+30.33Al0.31)0.64]4.96Si8.00O21.78[(OH)2.18F0.04]2.22, as O+OH+F=24. The x-ray powder data showed the mineral to be monoclinic with a0=9.91, b0=18.13, c0=5.28Å, β=104.5° and precession photographs of the same specimens by N. Morimoto, Osaka University, showed it to be monoclinic, space group C2/m, a=9.91±0.02, b=18.11±0.04, c=5.30±0.02Å, β=104.6°±0.1°, Z=2. The strongest x-ray lines are 8.51 (100) (110), (4.52) (10) (040), 3.40 (10) (131), 3.29 (17) (240), 3.15 (67) (310), 2.96 (6) (221), 2.827 (31) (330), 2.748 (8) (331), 2.722 (10) (151), 2.602 (6) (061), 2.545 (6) (202), 2.349 (7) (351), 2.174 (9) (261), 1.908 (7) (510), 1.447 (7) (661). The high-temperature x-ray study and DTA indicate that the mineral breaks down to braunit plus glas at about 950°C. The name is for late Dr. Shukusuke Kôzu (1880-1955), formerly Professor in Tohoku University, Japan who made many contributions to the study of rock forming minerals. Type material is preserved at Tohoku University. The mineral and name were approved before publication by the Commission on New Minerals and Mineral Names, IMA.

11 0 0 0 IR 大河ドラマの誘致 -映像作品と地域活性化-

- 著者

- 北村 純 Kitamura Jun

- 出版者

- 群馬大学社会情報学部

- 雑誌

- 群馬大学社会情報学部研究論集 (ISSN:13468812)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.15-32, 2016-03-01

This paper describes recent trends of the attraction of NHK historical drama (Taiga dorama). As one of the community revitalization actions, thirty-some local associations and organizations always make appeals to dramatize their local historical character(s) to the NHK's Taiga dorama. The article presents the overview of these situations and introduces two short cases, the historical dramas featuring Japanese local feudal warlords, Naoe Kanetsugu and Kuroda Kanbē.

10 0 0 0 OA メタバースとバーチャルリアリティの現在

- 著者

- 河村 彩 長谷川 晶一 北村 匡平

- 出版者

- 未来の人類研究センター

- 雑誌

- コモンズ (ISSN:24369187)

- 巻号頁・発行日

- vol.2023, no.2, pp.37-49, 2023 (Released:2023-04-06)

- 著者

- 北村 厚

- 出版者

- 東北学院大学学術研究会

- 雑誌

- 東北学院大学論集. 歴史と文化 = The Tohoku Gakuin University review. History and culture (ISSN:18808425)

- 巻号頁・発行日

- no.67, pp.31-49, 2023-02-24