- 著者

- Samerski Silja 和田 知代

- 出版者

- 藤原書店

- 雑誌

- 環

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.56-68, 2009

- 著者

- 和田 英敏 福地 伊芙映 宮本 圭 立原 一憲 本村 浩之

- 出版者

- 日本動物分類学会

- 雑誌

- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.67-73, 2020

<p>Two specimens (67.5–75.1 mm standard length; SL) of <i>Plectranthias maekawa</i> Wada, Senou and Motomura 2018 (Serranidae: Anthiadinae), previously recorded only the Tokara Islands, Kagoshima Prefecture, Japan, were collected from Okinawa-jima and Yonaguni-jima islands, Okinawa Prefecture, Japan. The present specimens, described herein in detail, represent the first records of the species from Okinawa Prefecture. Although the body depth (% of SL) has been regarded as one of diagnostic characters between <i>P</i>. <i>maekawa</i> and two closely-related congeners (<i>Plectranthias helenae</i> Randall, 1980 and <i>Plectranthias wheeleri</i> Randall, 1980) in the original description of <i>P</i>. <i>maekawa</i>, that of the present new specimens was overlapped with the latter two species (viz., 33.5–37.7% of SL in <i>P</i>. <i>maekawa</i>, 35.5–38.7% SL in <i>P</i>. <i>helenae</i>, and 35.6–37.9% of SL in <i>P</i>. <i>wheeleri</i>). The number of serration on the margins of subopercle and interopercle in <i>P</i>. <i>wheeleri</i> and <i>P</i>. <i>maekawa</i> has also been regarded as a diagnostic character for the two species, but additional specimens described in this study showed that the number of serration changed ontogenetically, and it overlapped in the similar-sized specimens of the two species. However, the validities of other diagnostic characters given in the original description of <i>P</i>. <i>maekawa</i> are reconfirmed in this study (viz., number of pectoral-fin rays, scales on above and below lateral line, morphometrics of body width, head length, third dorsal-fin spine length, caudal-peduncle length and depth, and both coloration of fresh and preserved conditions). In addition, three specimens of <i>P</i>. <i>wheeleri</i> (71.3–83.7 mm SL) from the Okinawa Islands, are reported here as the first records of the species from Okinawa Prefecture; it has been previously recorded from Japan (Sagami Bay, and Tokara and Amami islands), Taiwan, Indonesia, and Australasia.</p>

1 0 0 0 自助・共助と,公助との連携を考える:―つないでゆくことの重要性―

- 著者

- 和田 一範

- 出版者

- 水利科学研究所

- 雑誌

- 水利科学 (ISSN:00394858)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.100-120, 2018

<p>防災の基本は,自助・共助・公助である。自助・共助・公助を語るにあたっては,自助・共助と,公助との連携を考えることが重要である。 自助・共助は,災害に際して,単に避難をするだけではない。また,これを支援する公助も,単に公的な支援の拡充という視点で展開するのではなく,自助・共助側からの発信を受けて,これに応える形で施策を展開してゆく,真の協働のパートナーとしてとらえてゆくことが重要である。 自助・共助側からの自主的な取り組みにこそ,大きな意味と効果がある。公助の推進にあたっては,自助・共助から発信する必要性に基づく,公的な支援,公助の展開をシステム化する。 自助・共助と,公助との連携を社会システム化し,継承してゆくことが重要である。 上杉鷹山の三助,武田信玄の竜王河原宿,信玄堤の神輿練り御幸祭と三社御幸の故事から,これらの教訓をひもとき,つないでゆくことの重要性を再認識する。</p>

- 著者

- 長田 耕一郎 湯川 綾美 山添 淳一 和田 尚久

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年歯科医学会

- 雑誌

- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.61-69, 2020-06-30 (Released:2020-07-23)

- 参考文献数

- 25

脊髄小脳変性症(Spinocerebellar degeneration:SCD)は進行性かつ不可逆的な疾患で,体の平衡性や協調運動,構音機能を低下させる。一般的に,日常生活動作(Activity of Daily Living:ADL)が低下したSCD患者はリハビリを行っても,ADLが改善する可能性は低いと考えられている。われわれは,不適合の義歯を長期間不使用であり,歯科的対応が困難なSCD患者の義歯を調整し,義歯使用が可能とした後,急速にADLが改善し始めた症例を経験した。歯科的対応困難な患者への義歯調整法とともに,本症例について報告する。 症例は81歳の男性で,SCDと診断されている寝たきり状態の患者であった。無歯顎であったが義歯は不適合であったため装着しておらず,全介助によりペースト食を経口摂取していた。口腔内での操作を可及的に減じた半調節性咬合器に再付着する方法で義歯調整を行い,義歯を安定化させ,リハビリを継続したところADLが急速に改善し始めた。 本症例では,フレイル状態の高齢者のADLは口腔機能の影響を受けることが示唆された。義歯を調整することで患者の口腔機能が改善し,リハビリのモチベーションアップにもつながった。義歯調整はSCDのような進行性疾患にも効果的である可能性がある。また,今回のリマウント調整法は,従来のチェアサイドでの義歯調整法では対応困難な症例にも適応していた。

1 0 0 0 OA 常用量のベンゾジアゼピン系薬剤により意識障害を生じた高齢者の薬物動態

- 著者

- 上條 吉人 増田 卓 堤 邦彦 西川 隆 相馬 一亥 大和田 隆

- 出版者

- Japanese Association for Acute Medicine

- 雑誌

- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.7, pp.297-305, 1997-07-15 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 27

常用量のベンゾジアゼピン系薬剤によって,血中濃度が中毒域となった68歳から72歳の高齢者の3症例を経験した。各症例のベンゾジアゼピン系薬剤の体内薬物動態を分析し,高齢者の薬物動態の特徴と投薬上の問題点について検討した。症例1と症例3は食物誤飲による窒息で搬送され,症例2はうっ血性心不全の治療中に意識障害を生じて入院となった。ベンゾジアゼピン系薬剤として,症例1はロフラゼプ酸エチル(Lof) 2mg錠を1日1回とエチゾラム0.5mg錠を発症前に1回のみ服用,症例2はLof 2mg錠を1日1回,症例3はLof 1mg錠を1日3回服用していた。3症例のベンゾジアゼピン系薬剤の血中濃度は,ガスクロマトグラフィおよびベンゾジアゼピンレセプターアッセイを用いて経時的に測定した。来院時のLofの血中濃度は,症例1は256ng/ml,症例2は363ng/ml,症例3は425ng/ml,血清ベンゾジアゼピン受容体結合活性はジアゼパム当量で,症例1は1,800ng/ml,症例2は1,400ng/ml,症例3は2,200ng/mlであり,いずれも血中濃度は中毒域であった。Lofの消失半減期(T1/2)は,症例1は124時間,症例2は212時間,症例3は121時間であり,症例2においてT1/2の著明な延長を認めた。3症例はいずれも高齢者で,青壮年と比較して肝腎機能の低下から薬物クリアランス(CL)が低下し,症例2では心不全のためCLがより低下していたことが考えられる。さらに,脂肪組織の減量による分布容積(Vd)の減少も加わって,ベンゾジアゼピン系薬剤の血中濃度が上昇したものと思われた。また,多剤の服用は遊離型ベンゾジアゼピン系薬剤の濃度を上昇させるため,中毒症状が出現しやすかったものと考えられる。以上から,高齢者へのベンゾジアゼピン系薬剤の投与に際し,肝腎機能,血清蛋白濃度,体重変動,併用薬剤に注意して,ベンゾジアゼピン中毒を未然に防ぐ必要がある。

1 0 0 0 PAX6遺伝子異常と無虹彩症(4)

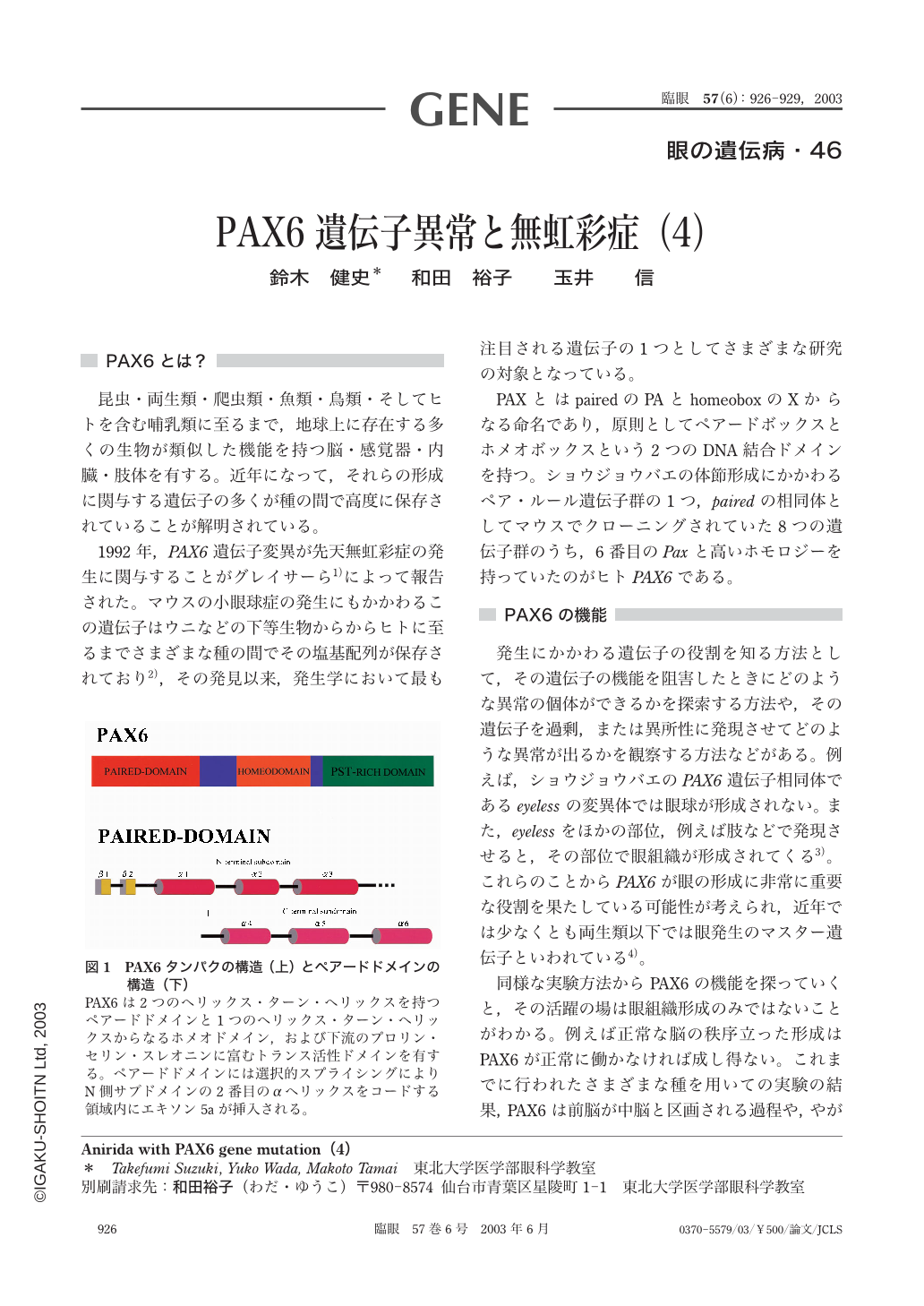

PAX6とは? 昆虫・両生類・爬虫類・魚類・鳥類・そしてヒトを含む哺乳類に至るまで,地球上に存在する多くの生物が類似した機能を持つ脳・感覚器・内臓・肢体を有する。近年になって,それらの形成に関与する遺伝子の多くが種の間で高度に保存されていることが解明されている。 1992年,PAX6遺伝子変異が先天無虹彩症の発生に関与することがグレイサーら1)によって報告された。マウスの小眼球症の発生にもかかわるこの遺伝子はウニなどの下等生物からからヒトに至るまでさまざまな種の間でその塩基配列が保存されており2),その発見以来,発生学において最も注目される遺伝子の1つとしてさまざまな研究の対象となっている。

1 0 0 0 OA クロロゲン酸とアミノ酸から生じる緑色色素に関する研究

- 著者

- 堀川 博朗 岡安 美恵子 和田 篤子 草間 正夫

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.115-118, 1971-03-15 (Released:2009-04-21)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2 2

酵素ポリフェノールオキシダーゼによる酸化および空気酸化の二つの方法でクロロゲン酸とL-フェニルアラニンの混合液から緑色溶液を調製し,セファデックス・G-25で色素の分別を行なった。その結果,両緑色溶液は,褐色,緑色,青紫色の三成分に分画された。このうち,緑色および青紫色色素を精製,粉末とし可視および赤外吸収スペクトルを測定した結果から酵素酸化,空気酸化ともに,同一機構で反応すると推定した。また,各色素の溶媒に対する溶解性およびその他二三の化学的性質から各色素はナトリウム塩を形成していると推定した。

1 0 0 0 OA 登山による大腿四頭筋の筋力および筋活動量の変化

- 著者

- 桐野 耕太 安彦 鉄平 川添 里菜 小澤 美奈 和田 真紀 白岩加代子 堀江 淳 阿波 邦彦 窓場 勝之 村田 伸

- 出版者

- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会

- 雑誌

- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.65-69, 2015-07-31 (Released:2015-09-01)

- 参考文献数

- 14

本研究の目的は,登山前後における大腿四頭筋の筋疲労について,筋力および筋活動量を用いて検討することである。対象は健常成人15名であった。測定は,登山前と登山後に最大努力下(100%MVC)での等尺性膝関節伸展時の筋力および筋活動量を計測した。さらに,4種類の負荷量(10%,30%,50%,70%MVC)別の筋活動量を測定した。測定値は,ハンドヘルドダイナモメーターを用いた筋力値と,筋電図を用いた大腿直筋,内側広筋および外側広筋の筋活動量とした。その結果,登山後に大腿四頭筋,特に内側広筋と外側広筋に筋疲労が生じる可能性が示された。この要因は,単関節筋である内側広筋と外側広筋が登山において繰り返し使用されたためと考えられた。

1 0 0 0 自閉症スペクトラム障害の社会性障害を探る:fMRI 研究

- 著者

- 小坂 浩隆 田邊 宏樹 守田 知代 岡本 悠子 齋藤 大輔 石飛 信 棟居 俊夫 和田 有司 定藤 規弘

- 出版者

- 日本生物学的精神医学会

- 雑誌

- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.255-261, 2012

自閉症スペクトラム障害(ASD)の中核症状である社会性障害の脳基盤を解明するために,青年期の高機能ASD群に対して,共同研究機関とともに行ってきたfMRI研究を一部紹介する。自己顔認知課題においては,ASD群は自己顔認知処理がなされる後部帯状回の機能低下と情動処理に関わる右島の賦活異常を認め,認知と情動的評価に解離がみられた。相互模倣課題においては,自己動作実行と他者動作観察の同一性効果を求め,ASD群は左側の extrastriate body area の賦活が不十分で,症状重症度と逆相関を認めた。アイコンタクト・共同注視課題における2 台 MR同時測定(Dual-fMRI)においては,ASD群は視覚野の賦活低下を認めたほか,定型発達者ペアで認められた意図の共有を示す右下前頭葉活動の同調性が認められなかった。これらの脳領域が,ASD の social brain markerになる可能性があると考えられた。

1 0 0 0 IR メモワール論序説 (特集 北アメリカの文学 : 柴田元幸教授退官記念号)

- 著者

- 大和田 俊之

- 出版者

- 現代文芸論研究室

- 雑誌

- れにくさ = Реникса : 現代文芸論研究室論集 (ISSN:21870535)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.410-414, 2014

特集 北アメリカの文学柴田元幸教授退官記念号研究ノート

- 著者

- 板橋 家頭夫 宮沢 篤生 和田 和子 楠田 聡

- 出版者

- 日本小児科学会

- 雑誌

- 日本小児科学会雑誌 = The journal of the Japan Pediatric Society (ISSN:00016543)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.8, pp.1254-1264, 2016-08

1 0 0 0 OA 経頭蓋的近赤外線レーザー照射による脳血流増加作用: 臨床応用を目指す基礎的研究

- 著者

- 苗代 弘 魚住 洋一 佐藤 俊一 川内 聡子 小林 弘明 長田 秀夫 大谷 直樹 和田 孝次郎 都築 伸介 島 克司

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中学会

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.6, pp.559-562, 2010-11-26 (Released:2010-12-03)

- 参考文献数

- 15

Objectives: It has been reported that near-infrared (NIR) laser irradiation is effective in cerebral ischemia. We examined the effect of 808 nm laser diode irradiation on CBF in mice. The potential of NIR laser irradiation in the treatment of cerebral ischemia was also investigated.Methods: Male C57BL/6J mice were used. An 808 nm CW diode laser was applied to the hemisphere transcranially. CBF was measured with a non-contact laser Doppler blood perfusion imager. We measured directly nitric oxide in the brain tissue during NIR laser irradiation. To confirm the effect of pretreatment by NIR laser irradiation, we conducted the 1.6 W/cm2 NIR laser irradiation to the hemisphere transcranially for 30 minutes before bilateral common carotid artery occlusion (BCCAO). The control mice were also subjected to BCCAO without pretreatment by NIR laser irradiation.Results: Transcranial NIR laser irradiation increased local CBF by 30% compared to control value in mice. NIR laser irradiation also provoked a significant increase in cerebral NO concentration. Pretreatment by NIR laser irradiation improved residual CBF following bilateral carotid occlusion in mice.Conclusions: Our data suggest that targeted increase of CBF is available by NIR laser irradiation and it is concerned in NOS activity and NO concentration. Besides, NIR laser irradiation may have a protective effect for transient ischemia.

1 0 0 0 OA 30kW キセノンランプ長寿命化の開発状況

- 著者

- 和田 篤始 Wada Atsushi

- 出版者

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)

- 雑誌

- 宇宙航空研究開発機構特別資料: 環境試験技術報告: 第10回試験技術ワークショップ開催報告 = JAXA Special Publication: Proceedings of the 10th Workshop on Environmental Testing (ISSN:1349113X)

- 巻号頁・発行日

- vol.JAXA-SP-12-011, pp.49-90, 2013-03-29

第10回試験技術ワークショップ (2012年11月14日. 宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センター)

1 0 0 0 OA IFALD(腸管不全合併肝障害)の病因と治療

- 著者

- 和田 基 工藤 博典 天江 新太郎 石田 和之 上野 豪久 佐々木 英之 風間 理郎 西 功太郎 福沢 太一 田中 拡 山木 聡史 大久保 龍二 福澤 正洋 仁尾 正記

- 出版者

- 日本静脈経腸栄養学会

- 雑誌

- 静脈経腸栄養 (ISSN:13444980)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.5, pp.1217-1222, 2012 (Released:2012-10-31)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

腸管不全合併肝障害(intestinal failure associated liver disease ; 以下、IFALDと略)は腸管不全(intestinal failure ; 以下、IFと略)の致死的かつ重大な合併症であるが、IF、IFALDの発生数、発症率、死亡率などの実態は知られておらず、今後の詳細な調査、検討が期待される。IFALDが進行し、不可逆的肝不全を来たした場合には肝臓-小腸移植、多臓器移植によってしか救命できないが、国内では依然として小児の脳死ドナーからの臓器提供の困難な状態が続いており、特に小児IF症例におけるIFALDの治療と予防はIF治療における最重要課題である。長期の静脈栄養(parenteral nutrition、以下、PNと略)症例では非アルコール性脂肪肝炎(nonalcoholic steatohepatitis、以下、NASHと略)来たすことが示され、IFALDの発症には肝臓での脂質代謝異常が関与すると考えられている。IF症例では長期PNに伴う過栄養/低栄養、必須脂肪酸の欠乏など肝臓での脂質代謝異常を来たす要因に加え、腸管細菌叢の異常などを原因とする敗血症、肝臓の循環不全により肝細胞障害を来たし、NASH/IFALDを発症し、重症化すると考えられる。新生児・乳児期のIFでは、胆汁輸送機構の未熟性や腸内細菌叢の異常をより来たしやすいことなどから胆汁うっ滞を主体とするIFALDが問題となり、幼児、学童以降ではNASHを主体とするものが多い。IFALD治療の骨子は、1) 残存する腸管を最大限に利用し、PNへの依存度を軽減すること、2) 個々のIF症例の病態を的確に評価し、適切なPN、経腸栄養(enteral nutrition ; 以下、ENと略)を実施すること、3) 短腸症候群や腸管内容のうっ滞に伴う腸内細菌叢の異常と合併するbacterial translocation(以下、BTと略)、敗血症を最大限に予防すること、である。最近、IFALDに対する魚油由来ω3系静脈注射用脂肪製剤(商品名 : Omegaven®、以下、omegavenと略)の有効性が報告されている。omegavenは(1)胆汁流出の改善、(2)脂肪化の減少、(3)免疫抗炎症作用、といった機序により胆汁うっ滞、肝炎、線維化を軽減すると考えられている。本稿では、当院におけるIF、IFALDの治療経験とomegavenの使用経験、IFALDの病因やIFALDに対するomegavenの効果に関するこれまでの報告を紹介し、IFALDに対する治療の今後の展望について考察する。

1 0 0 0 世界田園文学 : 名作選集

1 0 0 0 OA AKIの疫学とリスク因子

- 著者

- 山村 雄太 古市 賢吾 和田 隆志

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.123-128, 2018 (Released:2018-02-28)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1 2

急性腎障害 (acute kidney injury: AKI) は, 腎予後・生命予後のみならず, 在院日数の延長や医療費の増大から医療経済的にも重要な問題である. 2004年以降, RIFLE分類・AKIN分類・KDIGO分類とAKIの診断基準が提唱された. 統一された基準を用いた解析が可能となり, 先進国における院内発症AKIを中心に多くの報告が集積され, AKI発症前の腎機能障害・蛋白尿が, AKIの発症に関して強いリスク因子となることが明らかとなってきている. 多国間共同研究であるThe 0by25 initiativeもスタートし, 発展途上国を含めた院外発症AKIの情報も集積しており, AKIの過半数は院外発症であることも明らかとなっている. 今後はより一層, 院外発症AKIの早期認識に向けた対策に加え, AKIの重要性について, 一般人口も含めて広く啓蒙していくことが重要である.

1 0 0 0 OA 本邦における老年者高血圧に対する治療方針に関する検討

- 著者

- 荻原 俊男 森本 茂人 中橋 毅 島本 和明 松本 正幸 大内 尉義 松岡 博昭 日和田 邦男 藤島 正敏

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.5, pp.396-403, 1994-05-25 (Released:2009-11-24)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 9 8

本邦における高血圧専門家が老年者高血圧の治療方針に関していかなる考え方をしているかについてアンケート法によりその実態を把握することを目的とした. 治療対象について50%の専門家は年齢の上限を考慮しないとしたが, 残り50%は80歳まで, あるいは85歳までを上限としている. 治療対象血圧値は収縮期血圧は60歳代160mmHg以上, 70歳代160~170mmHg以上, 80歳代では170~180mmHgと高齢者程治療対象血圧は上昇, 拡張期血圧は90~95mmHg以上とするものが大部分を占めた. 降圧目標は60歳代では150/90mmHg未満, 70~80歳代では160/90mmHg未満とするものが多く, 80歳代では170~180/95~100mmHg未満と高めに設定するものが20数%あった. 用いる降圧薬ではCa拮抗薬を第一次薬とするものが大部分でありACE阻害薬がこれに次いだ. 一方, サイアザイド, β遮断薬, α1遮断薬を第一次薬とするものは少数であった. 合併症を有する場合の降圧目標や選択降圧薬は疾患によりきめ細かく考慮され, 脳梗塞慢性期, 閉塞性動脈硬化症, 腎障害合併症は70歳代, 80歳代で154~159/89~90, 160~164/90~91mmHgとやや高め, 脳出血慢性期, 虚血性心疾患, 糖尿病, 高脂血症では各々152~153/88, 158~159/89mmHgとやや低めに設定している. Ca拮抗薬はいずれの合併症にもよく用いられ, とくに腎障害, 閉塞性動脈硬化症で高頻度に用いられる. 腎障害ではACE阻害薬が用いられる頻度が低い. β遮断薬は虚血性心疾患で用いられる以外は一般的に用いられない. サイアイド, α1遮断薬は一般的に合併症のある場合にあまり用いられていない. 本邦においても長期介入試験によりこれらを正当化する証明が待たれる.

1 0 0 0 OA 患者および家族の不確かさに関する研究内容の分析

- 著者

- 川田 智美 藤本 桂子 小和田 美由紀 神田 清子

- 出版者

- 北関東医学会

- 雑誌

- 北関東医学 (ISSN:13432826)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.175-184, 2012-05-01 (Released:2012-06-22)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 2 1

【背景・目的】 本研究は, 患者および家族の "不確かさ" に関連する研究を分析し, 患者や家族が病気に伴って経験する "不確かさ" とはどのような内容であるのか, その表現を明確にし, 言語化する. そして, 不確かさをいかにマネジメントしていくかという適応上の課題に対して看護の示唆を得ることを目的とする. 【対象と方法】 2001年から2011年7月までの原著論文を対象とした. 医学中央雑誌を使用し, "不確かさ" and "看護" をキーワードに検索を行ない, 患者および家族を対象とし, テーマ内容に沿った35論文について内容分析を行った. 【結 果】 "不確かさ" に関する研究内容は, 《身体感覚に確信が得られないことにより生じる不確かさ》《適切な情報が得られず状況を把握できないことによる不確かさ》《将来の見通しが立たないことに関する不確かさ》《病状や治療効果を予測できないことに対する不確かさ》《迫りくる死への不安から生きる意味が見いだせず感じる不確かさ》の5カテゴリから形成された. 最も大きなウエイトを占めたカテゴリは, 《適切な情報が得られず状況を把握できないことによる不確かさ》であった. 【結 語】 患者および家族が不確かさを受け入れ, 適応に向けて生活していけるよう, 適切な情報提供と不確かさを傾聴することが重要な課題であると示唆された.