2 0 0 0 OA エンドトキシンショックにおける血管内凝固症候群と臓器不全の臨床的検討

- 著者

- 金子 弘真 高塚 純 柴 忠明 竹内 節夫 斉藤 徹 五十嵐 紀子 浅田 敏雄

- 出版者

- The Japanese Society on Thrombosis and Hemostasis

- 雑誌

- 血液と脈管 (ISSN:03869717)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.274-276, 1984-06-01 (Released:2010-08-05)

- 参考文献数

- 7

(Multiple organ failure) MOF or (Disseminated intravascular coagulation) DIC often becomes a fatal complication for the patients suffering from endotoxin shock. And it is also pointed out that MOF and DIC share many common or simiar clinical features. To clarify the relationship between these two, we surveyed the changes in haematological indices of organ failure patient.DIC was complicated in 10 of 14 patients with endotoxin shock and 9 of these were victimized. In the latter 9 cases, failure of more than three organs occured concomitantly. DIC observed in patients with organ failure is as follows: 10 in 13 cases of lung failure, 3 in 5 cases of heart failure, 10 in 12 cases of renal failure, 3 in 5 cases of liver failure and 3 in 4 cases of gastro-intestinal bleeding. Both organ failure and DIC usually began at the lung in endotoxin shock patients. From the viewpoint of haematology, hypercoagulable tendency preceded the lung failure. For example, decrease in antithrombin III and plasminogen level was observed prior to that in platelet.In endotoxin shock patients, MOF and DIC have close relationship, which suggests that hypercoagulable state induced by endotoxin triggers an organ failure and results in MOF through chain reactions.

2 0 0 0 サハリンから北東日本海域における古代・中世交流史の考古学的研究

本研究では、ロシア連邦サハリン州を中心として、北東日本海域における古代から中世の交流の実態を考古学的に明らかにすることを目的とした。そのために中世陶器の流通の問題、北東アジアにおける在地土器生産の問題、北海道の中世チャシや東北北部の防御性集落、ロシア沿海州の土城について考古学的な調査を進めた。また関連分野では、建築史学、植生史、言語学、文献史学、炭素同位体年代測定法の各研究者をそろえ、学際的な研究組織を構成した。そして年2回の研究会議を開催し、研究成果の発表と検討を行った。2001年度より3年間にわたって、サハリン白主土城の測量調査および発掘調査を行った。初年度は測量調査を中心に行い、2・3年目に本格的な発掘調査を行った。その結果、土塁と堀に関して、版築を行っていること、金後半から元にかけて使われた1尺=31.6cmの基準尺度が使用されていたことが判明した。これは、在地勢力によって構築されたとは考え難く、大陸からの土木・設計技術である可能性が高いことが明らかとなった。また土城内部から出土したパクロフカ陶器片から成立時期を9〜11世紀頃の年代が想定できるが、版築技術などからは、土城内部の利用時期と土塁・堀の構築時期には、時間差があると考えられた。調査研究の成果を公表するために、最終年度に2月26・27日に北海道大学学術交流会館において北東アジア国際シンポジウムを開催した。シンポジウムは、1・白主土城の諸問題、2・北東アジアの古代から中世の土器様相、3・北東アジアの流通の諸様相の三部構成で、北東アジアにおける古代から中世にかけての交流の実態について発表が行われた。考古学だけではなく、文献史学・建築史学・自然科学など関連諸分野の研究報告が行われ、また国外からも7名の研究者を招聘した。白主土城の歴史的な位置づけのほか、北東アジアにおける土器様相、交易の様相について検討された。

2 0 0 0 OA 視覚・聴覚障害者のオラリティとリテラシー

- 著者

- 斉藤 くるみ

- 出版者

- 日本社会事業大学

- 雑誌

- 日本社会事業大学研究紀要 (ISSN:0916765X)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, pp.193-209, 2022-03

What is“Orality and Literacy”for hearing impaired people, especiallyfor Deaf people whose native or primary language is a sign language? What is“Orality and Literacy”for visually impaired people, especially for those who aretotally blind? Can Deaf people have orality and/or literacy? Blind people haveorality, but can they have literacy? Is Braille character(s) or letter(s)? Thisarticle examines the relationship between orality and auditory sense, and betweenliteracy and visual sense.Chapter 1 reviews the present definitions of“Orality and Literacy”and discussestheir problems. Chapter 2 examines what literacy is for the visually impaired andwhat Braille and reading-aloud are for them. Chapter 3 examines what oralityis for the hearing impaired and whether sign language(s) can have literacy ornot. We have considered orality as voice, and literacy as visual letters, which isnot correct. Sign linguistics has already proved that the true nature of languagewas not voice. It is necessary to redefine“Orality and Literacy”without beingconfused with modality.音声言語を聞くことのない聴覚障害者、特に手話を母語、または第一言語とするろう者や、既存の文字を読み書きすることがない視覚障害、特に全盲の人にとって、オラリティとリテラシーはどういうものなのか。ろう者はオラリティとリテラシーを持ち得ないのか?全盲の人はオラリティは持てても、リテラシーは持てないのか。点字は文字ではないのか。本論文では 1 でオラリティとリテラシーのこれまでの定義やその問題を述べ、2で視覚障害者にとって、リテラシーはどのようなものかを、点字や音読を通して考察する。3では聴覚障害者にとって、手話という言語にオラリティとリテラシーはあり得るのかを検証する。そして長きに渡り、当然と思っていた「オラリティとは音声、リテラシーとは視覚記号」という考え方は言語の本質を考えたときに、不十分であったということを明らかにする。モダリティにまどわされず、オラリティとリテラシーを定義しなおす必要がある。

2 0 0 0 OA 幼児の神経芽腫に合併した可逆性脳血管攣縮症候群の1症例

- 著者

- 土岐 崇幸 干野 晃嗣 武田 圭史 西川 直樹 斉藤 仁志 森本 裕二

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.199-200, 2019-05-01 (Released:2019-05-01)

- 参考文献数

- 10

2 0 0 0 OA 研究 正常者循環血液量の統計的解析

- 著者

- 斉藤 宗靖 桜井 恒太郎 本原 征一郎 平川 顕名

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.4, pp.427-432, 1975-04-01 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 19

各種疾患における循環血液量の多少を論ずるためには,健常者におけるその正しい評価法がまず必要となる.この論文は.過去に報告された種々の循環血液量予測式をふまえ,幅広い年齢と体型に分布する日本人健常者の適切な循環血液量評価法を求めることを目的とした.5歳から74歳に及ぶ健常者男子129名,女子91名を対象に,131I標識ヒト血清アルブミンを用いた1点採血法により循環血液量を測定し,体重,身長,体表面積および年齢を説明変数として回帰分析し、いくつかの予測式を求めた.この中で,体表面積による単回帰式,身長と体重および身長の3乗と体重による重回帰式が,実測値の予測値からのばらつきが小さい(7.8~9.0%)点で優れていたが,この三者間における優劣は見られなかった.

2 0 0 0 <木質バイオマス経済>の日中比較:空間、地域、政策の視点から

本研究は空間、地域、政策に焦点を当てて「木質バイオマス経済」の持続可能性について検討を行うものである。「木質バイオマス経済」とは林業によって木材を生産し、それを燃焼させることによって発生させる熱を利用して地域の給湯需要や暖房需要、電力需要をまかなう分散型の再生可能エネルギー利用とそれに伴う経済の地域的循環のことである。「木質バイオマス経済」においては燃料となる木材を輸送する距離や熱・電力を供給する距離などの[空間的条件]、林業や地域の木材産業等との綿密な連携を維持するためには人的ネットワークなどの[地域的条件]が、資源・エネルギー・経済の循環を維持させるためには[政策的条件]が重要となる。

2 0 0 0 OA グローバル資本主義の精神分析 -貨幣欲望と死の欲動-

- 著者

- 斉藤 日出治

- 出版者

- 近畿大学日本文化研究所

- 雑誌

- 近畿大学日本文化研究所紀要 = Bulletin of Japan Cultural Studies Research Institute KINDAI UNIVERSITY (ISSN:24336785)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.119-140, 2018-03-15

- 著者

- 斉藤 巧弥

- 出版者

- 関東社会学会

- 雑誌

- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, no.31, pp.24-35, 2018-08-25 (Released:2019-08-29)

- 参考文献数

- 16

This paper examines how the editorial focus of the Japanese gay magazine Badi has shifted over time and how the magazine has shaped the identity of gay men in Japan. Badi is the most popular magazine for gay men in Japan today. Its creation in 1993 coincided with a period of marked change in Japanese society regarding views toward homosexuality as well as with several watershed events such as in 1991 when homophobia was first addressed in a Japanese court and in 1994 when the first pride parade was held in Tokyo. By examining Badi as part of the Japanese gay liberation movement of the 1990s, and dividing the magazine’s editorial run into four distinct periods, we show that although the editors shaped the new identity and lifestyle, they were bolstered by masculinity.

2 0 0 0 OA 当院における学齢期の円板状半月板治療の実態調査

2 0 0 0 OA 光を制御するニユーガラス

- 著者

- 河原 秀夫 斉藤 靖弘

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.343-351, 1993-04-10 (Released:2009-02-05)

- 参考文献数

- 32

昨今の地球環境問題から,エネルギー効率との関連で光を制御する窓ガラスが重要視されはじめた.中でも,次世代ガラスとも称される“調光ガラス”へは多くの分野から熱い期待が寄せられ,研究も一段と活発になってきた.現状では,実用性を考えエレクトロクロミズム,分散型液晶の応用を中心に研究が進み,異方性微粒子の分極配向を利用した複合ガラスなど新しい試みも現れはじめた.ここでは調光技術の中でも,特に人為的に光制御が可能な技術を取り上げ,調光の原理,特徴および実現までの技術的課題などについて述べる.

2 0 0 0 物語ジャンルにおける展開の構造を特徴づける因子の抽出

- 著者

- 村井 源 豊澤 修平 白鳥 孝幸 吉田 拓海 石川 一稀 岩岬 潤哉 斉藤 勇璃 中村 祥吾 根本 さくら 大田 翔貴 大場 有紗 福元 隆希

- 雑誌

- じんもんこん2021論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, pp.16-23, 2021-12-04

従来の物語分析は特定のジャンルを対象としたもので,ジャンル間の差違などを計量的に明らかにする研究はなされてこなかった.本研究では,ジャンル横断的な物語構造分析を実現するため,現代日本のエンターテイメント作品で頻出の5 ジャンル(冒険,戦闘,恋愛,探偵,怪談)を対象として各ジャンル100 話以上を収集した.また全ジャンルを共通の枠組みで構造分析し比較可能なデータセットを構築した.各ジャンルのデータセットに基づき,典型的な展開のパターンを抽出し,また因子分析により物語展開の共通・固有の因子を特定した.各ジャンルの特徴が同じ基準で比較可能となったことで,今後ジャンル複合的な物語の分析や自動生成の実現にも道が開かれると期待される.

2 0 0 0 OA 日本国際賞を受賞されたジョゼフ・シェル博士及びマルク・ファンモンタギュー博士の業績

- 著者

- 斉藤 和季

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.5, 1998-05-01

2 0 0 0 カップの色が飲料の味におよぼす影響

- 著者

- 橋本 三奈未 大木 愛 斉藤 美沙 木川 眞美

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.66, 2014

<b>目的</b> 人間の五感は、「視覚」に依存する割合が大きい。視覚は食物の好ましさの判断を最初に行うことが多く、味や口触りに対し優先的な先入観を与え、美味・不味の評価を左右すると言われる。そこで本研究では飲料を用いた官能評価を行い、カップの色が飲料の味に及ぼす影響について調査した。<b>方法</b> 2種類の飲料、紅茶(ジャワティ)・オレンジジュース(果汁100%)を用いて、甘味・渋味・苦味・酸味・爽快感等の10項目について、暖色系(赤・オレンジ・黄色)と寒色系(黄緑・青・紫)のグループに分け官能評価を行い、点数化し評価した。また、飲料の好ましさの順位をつけてもらった。官能評価後に自記式質問用紙にて、嗜好・色の好み等について質問した。<b>結果</b> 多くの項目でオレンジジュースの評価が高いが、渋味と苦味はジャワティが上回った。またカップの色によって味の感じ方が異なるかについては、ジャワティは寒色系カップの方が甘味・旨味・飲み易さの項目で評価が高かった。一方オレンジジュースは甘味と濃さが暖色系カップの評価が高く、渋味と苦味は寒色系カップの方が評価が高かった。この4項目で有意差がみられ(P<0.05)、飲料の種類(味)によってカップの色の影響に違いがあると示唆された。それぞれ2種類の飲料のカップで好ましさの順位を点数化したところ暖色系は2種類とも飲料の色とは反対の色が一位になり、寒色系はどちらも緑が一位になった。

2 0 0 0 新型高効率テレビ送信機(学生若手発表および一般)

- 著者

- 横本 広章 加藤 孝男 清水 逸平 蓮池 健一 大朏 俊弥 宮野 真由子 斉藤 主税 石田 利博 板垣 広務 大野 秀樹

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.65-68, 2012

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

地上デジタル放送用送信機で使用されている信号はOFDM信号であるため、PAPRが大きくバックオフを取る必要があり、送信機の電力効率は12.5%程度にとどまっていた。今回、ドハティ回路をPAの終段増幅回路に採用し、さらに、電力効率の高いGaN HEMTを用いることでPAの電力効率を30%以上に向上させた。また、ドハティ回路に最適な新たな歪補償技術を駆使した励振器を用いることで、性能を確保しつつ電力効率20%以上の地上デジタル放送用送信機を開発した。

2 0 0 0 OA 札幌市におけるがん検診受診率の実態と低受診者集団の特徴

- 著者

- 高橋 英章 本田 光 居林 基 斉藤 佳代子 秋野 憲一

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.10, pp.695-705, 2021-10-15 (Released:2021-10-06)

- 参考文献数

- 30

目的 札幌市における地域検診および個人・職域を含めたがん検診受診の実態を独自調査によって明らかにすること,がん検診受診率が低い集団を特定し,がん検診受診率を向上させるための施策の基礎資料とすることを目的とした。方法 札幌市在住の40~69歳の男性3,000人および20~69歳の女性4,000人を対象にした自記式質問票による調査を実施した(有効回収率:32.4%)。調査内容は,国民生活基礎調査の健康票のうちがん検診受診に関するものを引用したほか,基本属性,がん関連属性とした。χ2検定またはロジスティック回帰分析を用い,がん検診受診率と基本属性,がん関連属性との関連を解析した。結果 本研究の胃がん検診受診率は男性67.4%,女性48.7%,大腸がん検診受診率は男性59.2%,女性47.7%,肺がん検診受診率は男性66.1%,女性53.4%,子宮がん検診受診率は52.7%,乳がん検診受診率は56.1%だった。 男女ともにすべてのがん種において,就労していない者または国民健康保険に加入している者の受診率が有意に低かった。属性とがん検診受診に関して,就労なしに対する就労ありのオッズ比は,男性3.00~3.09 (肺がん3.00 95%信頼区間:2.09-4.32,大腸がん3.03 95%信頼区間:2.09-4.38,胃がん3.09 95%信頼区間:2.09-4.57),女性1.41~2.46だった。医療保険が国民健康保険の人に比べ,それ以外の保険の人の受診オッズ比は,男性3.47~4.26,女性1.47~2.52だった。また,男女ともに札幌市がん検診の認知度とがん検診受診に女性の胃がん検診を除いて有意な関連がみられ,認知度ありのオッズ比は,男性1.41~1.74,女性1.24~1.48だった。結論 がん検診受診率が50%を下回ったがん種は,女性の胃がんと大腸がんのみであり,とくに男性は胃・大腸・肺すべてのがん検診受診率が50%を超えていた。男女ともに就労していない者,国民健康保険に加入している者,札幌市がん検診(地域検診)を認知していない者のがん検診受診率が低い傾向にあり,国民生活基礎調査のみでは示されなかった札幌市における低受診者集団の特徴が明らかとなった。

2 0 0 0 縦走潰瘍(longitudinal ulcer)

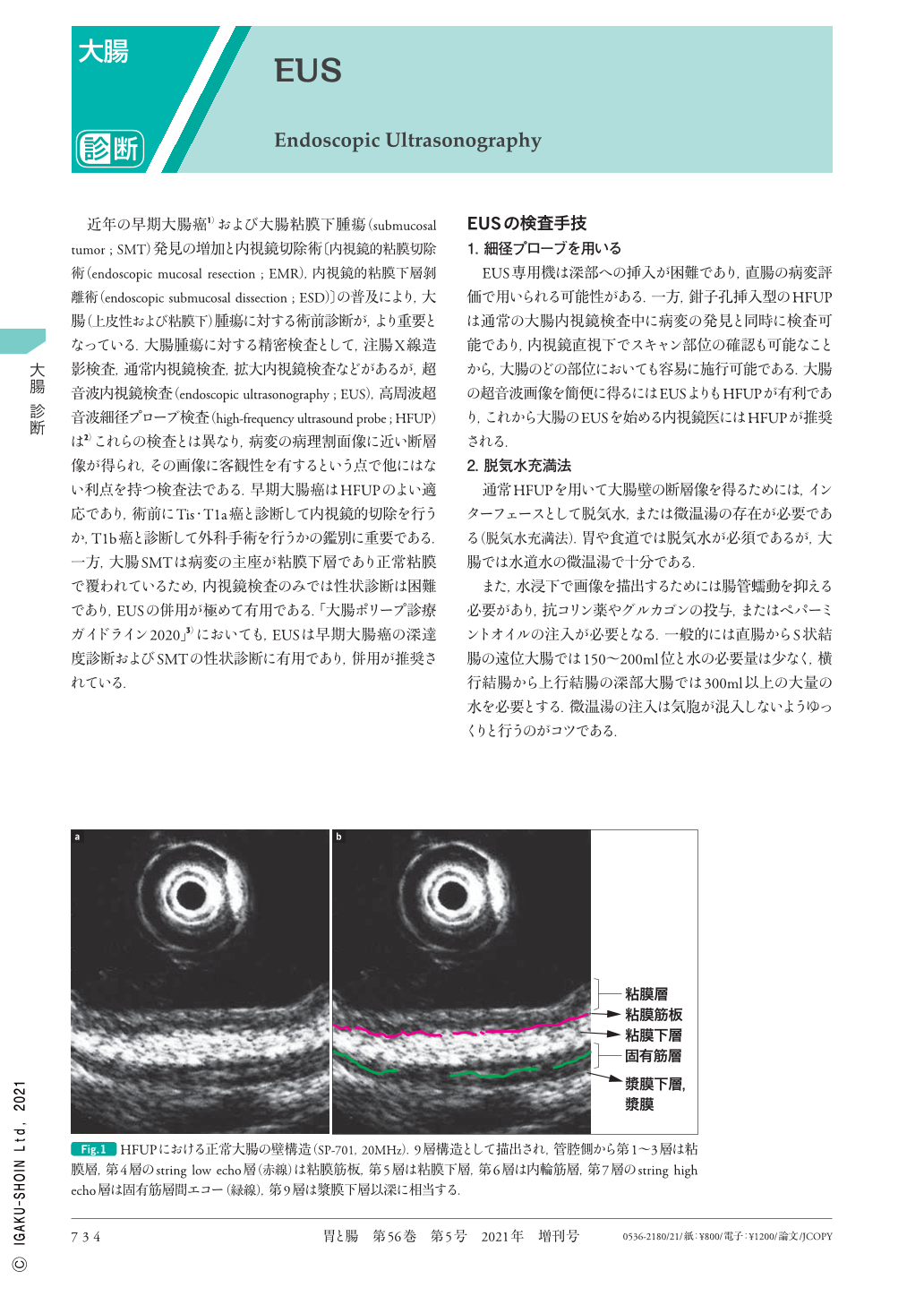

2 0 0 0 EUS

近年の早期大腸癌1)および大腸粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)発見の増加と内視鏡切除術〔内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection ; EMR),内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)〕の普及により,大腸(上皮性および粘膜下)腫瘍に対する術前診断が,より重要となっている.大腸腫瘍に対する精密検査として,注腸X線造影検査,通常内視鏡検査,拡大内視鏡検査などがあるが,超音波内視鏡検査(endoscopic ultrasonography ; EUS),高周波超音波細径プローブ検査(high-frequency ultrasound probe ; HFUP)は2)これらの検査とは異なり,病変の病理割面像に近い断層像が得られ,その画像に客観性を有するという点で他にはない利点を持つ検査法である.早期大腸癌はHFUPのよい適応であり,術前にTis・T1a癌と診断して内視鏡的切除を行うか,T1b癌と診断して外科手術を行うかの鑑別に重要である.一方,大腸SMTは病変の主座が粘膜下層であり正常粘膜で覆われているため,内視鏡検査のみでは性状診断は困難であり,EUSの併用が極めて有用である.「大腸ポリープ診療ガイドライン2020」3)においても,EUSは早期大腸癌の深達度診断およびSMTの性状診断に有用であり,併用が推奨されている.

2 0 0 0 OA ユーラシアにおける東西交流 DNAとゲノムからさぐる

- 著者

- 斉藤 成也

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第53回研究大会 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- pp.G5, 2019 (Released:2019-10-01)

本講演では、中央アジアにおける東西の人間の移動をDNAデータから考察する。まず、モンゴル帝国の始祖チンギス・ハンのY染色体の系統についての研究を紹介する。つぎに全ゲノムデータにもとづくウイグル人集団の起源に関する研究を紹介する。最後に東アジア人が東南アジアから北上した人々を主体としつつ、西から移動した人々とも一部混血して形成したという仮説を紹介する。東ユーラシアにおける稲作の起源についても時間があれば言及する。

2 0 0 0 OA コンピューターと初日の出

- 著者

- 斉藤 達雄

- 出版者

- 日本ニュージーランド学会

- 雑誌

- 日本ニュージーランド学会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.7, 2000-06-17

- 著者

- 新藤 哲也 牛山 博文 観 公子 安田 和男 斉藤 和夫

- 出版者

- [日本食品衛生学会]

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 = Journal of the Food Hygienics Society of Japan (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.5, pp.277-282, 2004-10-25

- 被引用文献数

- 1 8

5種の市販ジャガイモ(メークイン,男爵,ワセシロ,レッド,パープル)中のα-ソラニンとα-チャコニンを衛生試験法に基づいて抽出,固相抽出カラムによるクリーンアップを行い,C<sub>18</sub>カラムを用いてHPLCにより分析を行った.回収率はα-ソラニンおよびα-チャコニンともに 96% と良好であり,本法における定量限界は試料1 g当たりいずれも2μgであった.ジャガイモの皮層部中のα-ソラニンとα-チャコニンはすべての試料で検出され,それらの含有量はメークイン,男爵,レッド,パープル,ワセシロの順で多かった.ジャガイモの髄質部中のα-ソラニンとα-チャコニンはメークインおよび男爵のみから検出され,その含有量はいずれも皮層部の1/10以下であった.ジャガイモを90日間室温暗所で貯蔵した場合のα-ソラニンとα-チャコニン含有量は多少の増減はあったものの5種のジャガイモのいずれの部位においても顕著な増加傾向は見られなかった.