- 著者

- 荒川 翔平 山本 有悟 川合 健太郎 有馬 健太 山崎 大 丸山 龍治 林田 洋寿 曽山 和彦 山村 和也

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会学術講演会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, pp.389, 2020

<p>我々は数値制御プラズマCVMによる中性子顕微鏡用Wolterミラーマンドレルの作製に取り組んでいる.プラズマCVMは化学的な加工法であるため,材料除去率は表面温度に依存する.マンドレルは先細り形状の合成石英棒であるため,プラズマ照射時の温度上昇は先端ほど大きく,材料除去率の上昇分を照射時間で補正する必要がある.本報ではプラズマ照射時間の補正後に,マンドレルを形状修正した結果を報告する.</p>

1 0 0 0 P1-558 緊急避妊薬の適正使用へ向けた国際比較および個人輸入における問題点(薬物療法(その他),ポスター,一般演題,岐路に立つ医療~千年紀の目覚め~よみがえれ!ニッポン!薬の改革は我らが手で!)

- 著者

- 大塚 邦子 安原 一 内田 直樹 小林 真一

- 出版者

- 一般社団法人 日本医療薬学会

- 雑誌

- 日本医療薬学会年会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.22, 2012

1 0 0 0 実務本位所得税法詳解

- 著者

- 小林長谷雄, 岩本巌 共著

- 出版者

- 経済図書

- 巻号頁・発行日

- vol.〔本編〕, 1944

1 0 0 0 東マレ-シヤ,サバ州産コウモリの条虫相〔英文〕

1 0 0 0 IR 実験的咬合干渉がガム咀嚼時の脳賦活に与える影響

1 0 0 0 障害の歴史性に関する学際統合研究 ー比較史的な日本観察ー

- 著者

- 高野 信治 山本 聡美 東 昇 中村 治 平田 勝政 鈴木 則子 山田 嚴子 細井 浩志 有坂 道子 福田 安典 大島 明秀 小林 丈広 丸本 由美子 藤本 誠 瀧澤 利行 小山 聡子 山下 麻衣 吉田 洋一

- 出版者

- 九州大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2019-04-01

近年、欧米では前近代をも射程に身心機能の損傷と社会文化的に構築されたものという二つの局面を複合させて障害を捉え、人種、性(身体上)、民族の差異よりも、障害の有無が人間の区別・差別には重要とされる。日本では、かかる視角の研究はなく、障害は近代の画期性が重視される。しかし福祉問題の将来が懸念されるなか、比較史的観点も踏まえた障害の人類史的発想に立つ総合的理解は喫緊の課題だ。以上の問題意識より、疾病や傷害などから障害という、人を根源的に二分(正常・健常と異常・障害)する特異な見方が生じる経緯について、日本をめぐり、前近代から近代へと通時的に、また多様な観点から総合的に解析する。

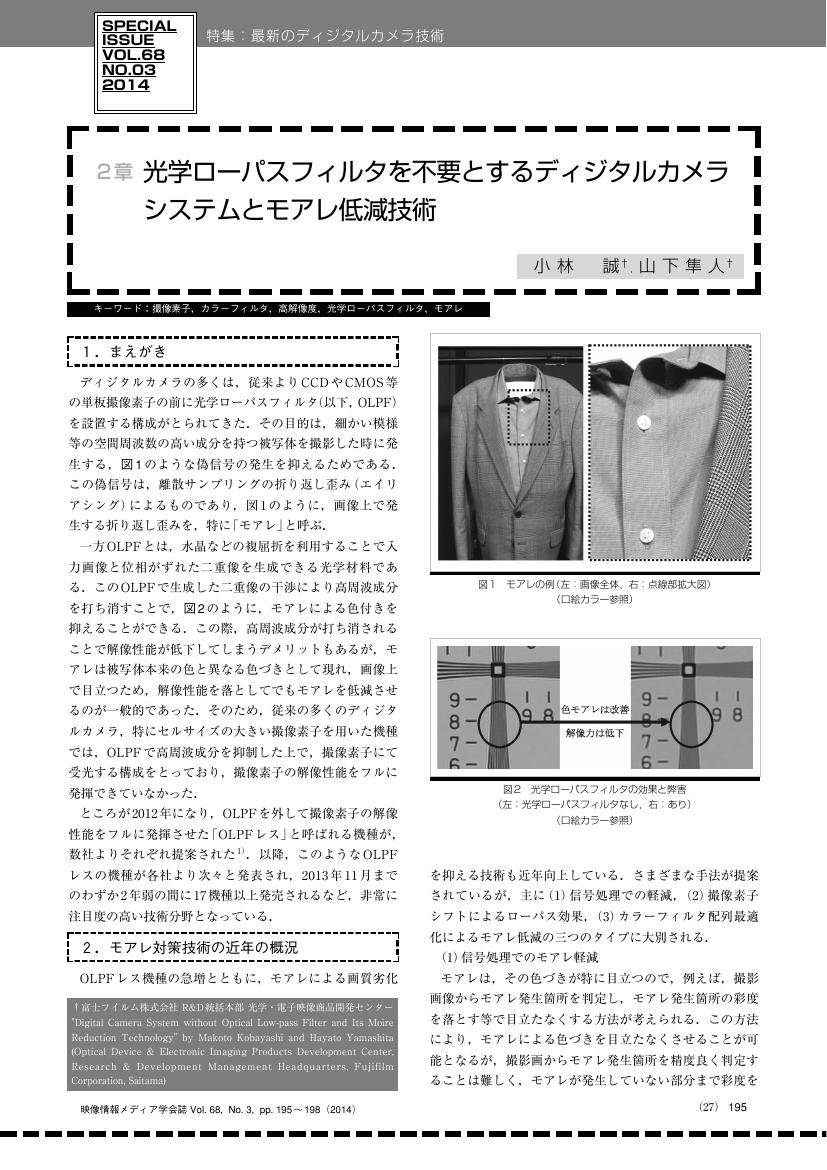

1 0 0 0 OA 2. 光学ローパスフィルタを不要とするディジタルカメラシステムとモアレ低減技術

- 著者

- 小林 誠 山下 隼人

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.195-198, 2014 (Released:2016-04-27)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 阿部 覚 林 紀代美

- 出版者

- 地域漁業学会

- 雑誌

- 地域漁業研究 (ISSN:13427857)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.45-64, 2017

<p>本研究は,放課後児童クラブ(学童)に着目し,七尾市の小丸山放課後クラブでの活動実践を事例として,「食」に関わる学びや「ぎょしょく教育」を行う主体や場としての有効性,可能性を検証することを目的とする。</p><p>その結果,実施環境の利点が確認された。学習を通じて児童には,知識・技能の獲得のほか,多様な学びの力がはぐくまれる契機としても機能していた。支援員にとっても,児童の伸びを実感することで,自身の職務の工夫や動機づけの向上につながっていた。保護者も,子から活動の報告を聞き,学びを契機とした子の変化や成長に気付いていた。多忙で親子間での調理技術の伝承や水産物・献立に関わる会話などを十分確保できないことから,保護者は学童での学びの機会やその継続に好意的評価を持っていた。</p><p>一方で,学童での学習にもいくつか課題がある。第1に,導入・実施の方法や材料が学童関係者に十分認知されていない。第2に,一部構成員の意欲・行動力に依存せず,保護者も含めた園関係者全体で連携した活動づくりが必要である。関連して第3に,必要な知識・技能をもつ支援者を長期的,継続的に確保する難しさである。同時に,長期的に学習を展開するならば,外部講師に依存しない活動基盤,園関係者の指導力をどう構築していくかも課題となる。第4に,企画に応じた時間と場所の設定・活用や内容の構築である。</p>

近年、新水先法が施行され水先制度や水先人教育が大きく変わり、乗船経験の極端に乏しい若者にも三級水先人になる機会が与えられた。三級水先人は、本格的な業務に就くまでの過程で、水域や岸壁ごとに限定解除を受けることになっている。しかしながら、各水域や岸壁の着岸に対する難易度は水先人の経験による感覚に依存しているのが現状である。本研究では、ベテラン水先人を対象に階層分析法を用いることで各水域、岸壁の着岸難易度を定量的、総合的に評価することを提案する。

1 0 0 0 OA 面子喪失感に関する感情カテゴリーの検討 ――質問紙調査による日中比較――

1 0 0 0 OA 日本新辞林

- 著者

- 棚橋一郎, 林甕臣 編

- 出版者

- 三省堂

- 巻号頁・発行日

- 1897

1 0 0 0 当院での癌終末期理学療法の取り組みについて

- 著者

- 赤尾 健志 寺林 恵美子 大場 正則 水島 朝美 城戸 恵美 高橋 秀幸 山上 亨 八野田 純

- 出版者

- 公益社団法人日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, pp.D1218, 2008

- 被引用文献数

- 1

【目的】当院の癌終末期理学療法では、1.患者・家族のニーズに答える、2.患者・家族の信頼を得る、3.チーム医療を重視することを目標に取り組んでいる。今回、癌終末期理学療法の取り組みを現状と患者・家族のコメントをもとに検討したので報告する。<BR><BR>【対象】2006年4月から2007年9月の間、癌終末期で理学療法を施行し入院中死亡した22名、男性11名、女性11名、平均年齢73.8歳、現疾患は、肺癌16名、大腸癌2名、胃癌2名、肝細胞癌1名、胆嚢癌1名であった。<BR><BR>【方法】理学療法開始時と終了時の理学療法内容とADLレベル、理学療法実施期間、理学療法終了日から死亡までの期間について調べた。また対象者を、理学療法を死亡まで継続可能であった群(以下継続可能群)14名、患者の希望により理学療法を途中で中止した群(以下希望中止群)3名、合併症等の発症により理学療法を中止した群(以下合併症発症群)5名に分類した。それぞれの群に対し、患者・家族のコメントをカルテ等から抽出した。<BR><BR>【結果】理学療法内容は、開始時は、ADL練習19名、肺理学療法5名、筋力運動10名、関節他動運動7名、疼痛緩和・浮腫改善2名であった。終了時は、関節他動運動14名、肺理学療法12名、疼痛緩和・浮腫改善6名、ADL練習1名であった。ADLレベルは、理学療法開始時は歩行レベル7名、車椅子レベル11名、ベット臥床レベル4名であった。終了時は、車椅子レベル2名、ベット臥床レベル20名であった。理学療法実施期間は平均42.6日(7日~170日)であった。理学療法終了日から死亡までの期間は平均4.3日(0日~20日)であった。患者・家族のコメントは継続可能群では、呼吸が楽になった、むくみがとれて足が軽くなった等の身体的改善感の他に、自分の体を触ってもらうことで温もりを感じる、雑談等ゆっくり話ができる、リハビリをするのが生きる支えとなっている等、精神面に関するコメントが見られた。希望中止群では、触ると痛い、歩く練習をすると疲れる等であった。合併症発症群では、脳梗塞発症、消化管出血、呼吸急性増悪等で、急激に全身状態が変化した場合が多かった。<BR><BR>【考察】癌終末期理学療法の現状としては、全身状態が自然経過として次第に悪化していくにも関わらず、理学療法を継続している症例が多く見られた。その理由として、一時的でも身体的改善感が得られること、厳しい現実から少しでも逃避できる癒しの効果、精神的支え等が考えられた。以上より、当院での癌終末期理学療法の取り組みは患者・家族に対し、身体・精神的に良い効果を与えることができているのではないかと思われた。また途中中止になった症例から、患者の状態に応じて少数・頻回のより細かな理学療法内容の検討、また合併症の発症等から、一日一日のリスク管理を含めたチーム医療での情報共有等がより重要だと思われた。<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>

- 著者

- 下島 優香子 神門 幸大 添田 加奈 小池 裕 神田 真軌 林 洋 西野 由香里 福井 理恵 黒田 寿美代 平井 昭彦 鈴木 淳 貞升 健志

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.5, pp.178-182, 2020-10-25 (Released:2020-10-30)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 6

パスチャライズド牛乳によるBacillus cereus食中毒のリスクを把握する目的で,汚染実態および分離菌株のセレウリド産生性を調査した.国産パスチャライズド牛乳14製品101検体中66検体(65.3%)からB. cereusが分離された.分離されたB. cereus90株についてces遺伝子を調査した結果,3検体(1製品)由来3株が陽性であった.分離されたces遺伝子陽性株,標準菌株および食中毒事例由来株の計3株を牛乳に接種して32℃で培養後,近年開発されたLC-MS/MS法を用いて測定を行った結果,いずれもセレウリドの産生を確認した.LC-MS/MS測定は,牛乳中でB. cereusが産生したセレウリドの検出にも有用であった.今回,国産パスチャライズド牛乳におけるB. cereus汚染実態およびセレウリド産生性B. cereus株の存在を明らかにし,牛乳中のLC-MS/MS法によるセレウリド検出法の妥当性を確認した.

1 0 0 0 OA オカラ麹を使用した発酵物の特性

- 著者

- 越智 洋 水谷 政美 松浦 靖 古市 佳代 林 幸男

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.6, pp.274-279, 2016-06-15 (Released:2016-07-31)

- 参考文献数

- 22

オカラ麹と発酵原料としてのオカラや米を使用して,新しい発酵物を製造し,その成分含量とACE阻害活性について検討した.オカラ麹を使用すると,有機酸,アミノ酸が豊富でACE阻害活性の高い発酵物が得られた.アミノ酸の中では特に必須アミノ酸が大きく増加し,機能性成分のGABAも増加した.また,オカラ麹の発酵物は発酵初期から高いACE阻害活性を示し,発酵終了まで高い活性で推移した.一方,米麹発酵物は,発酵初期はACE阻害活性がなく,時間の経過に従い高くなったが,オカラ麹と比較すると低い値であった.オカラ麹発酵物は体内消化液処理後もACE阻害活性を維持していたので,経口摂取した場合でも有効であると考えられた.

- 著者

- 大谷 陽範 田村 康宏 佐藤 菜緒 林 真輝 森岡 みほ子 橋本 常生

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.5, pp.186-191, 2020-10-25 (Released:2020-10-30)

- 参考文献数

- 9

高速溶媒抽出装置(ASE)およびGC-MS/MSを用いた魚類中PCBs分析法の対象食品拡大を検討したところ,特定の食品において低塩素化PCBs(一部の3~4塩素化PCBs)の回収率が低値を示すことが判明したため,分析法の改良を試みた.スズキ・牛乳において,ASE抽出前の凍結乾燥を実施しても十分な改善は認められなかったが,固相抽出カラムをシリカゲル/硫酸シリカゲル積層カラムに変更することにより低塩素化PCBsの回収率が著しく向上した.本法を他の食品においても評価するため,魚類,肉類,卵類,乳および乳製品中のPCBs分析を行った.測定対象は3~7塩素化PCBsとし,試料を抽出温度125 ℃,抽出溶媒n-ヘキサンでASEにて抽出の後,シリカゲル/硫酸シリカゲル積層カラムで精製し,GC-MS/MSで測定した.3~7塩素化PCBsの定量下限は0.03~0.16μg/kgであった.各食品で5併行の添加回収試験を行った結果,3~7塩素化PCBsの回収率は84~112%,変動係数は1~9%であった.

1 0 0 0 OA 日本企業のROE と財務政策(2)

- 著者

- 馬場 大治 山口 聖 若林 公美 Taiji Baba Satoru Yamaguchi Hiromi Wakabayashi

- 出版者

- 甲南大学経営学会

- 雑誌

- 甲南経営研究 = Konan business review (ISSN:04524152)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.3, pp.95-123, 2019-12-15

1 0 0 0 OA 日本企業のROEと財務政策(1)

- 著者

- 馬場 大治 山口 聖 若林 公美 Taiji Baba Satoru Yamaguchi Hitomi Wakabayashi

- 出版者

- 甲南大学経営学会

- 雑誌

- 甲南経営研究 = Konan business review (ISSN:04524152)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1・2, pp.137-160, 2019-10

1 0 0 0 OA 日本企業のROE と財務政策(3)

- 著者

- 馬場 大治 山口 聖 若林 公美 Taiji Baba Satoru Yamaguchi Hiromi Wakabayashi

- 出版者

- 甲南大学経営学会

- 雑誌

- 甲南経営研究 = Konan business review (ISSN:04524152)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.123-154, 2020-02-20