1 0 0 0 OA 論理回路に対する遅延テスト手法

- 著者

- 梶原 誠司 佐藤 康夫

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.3, pp.3_71-3_77, 2008-01-01 (Released:2011-03-01)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

半導体製造プロセスの微細化やSoC(System-on-a-Chip)の高速化に伴い,遅延故障のテストの重要性が高まっている.論理回路の遅延故障のテストには,高精度な測定を可能にするDFT(Design for Testability)やテストパターン印加の仕組み,フォールスパスを考慮し故障の伝搬経路長を考慮したATPG(Automatic Test Pattern Generation:自動テストパターン生成),SoCのテストでは,高速クロック生成,複数クロックドメインへの対応等の総合的アプローチが必要である.本論文では,基本となる遅延故障のテスト手法を解説する.

1 0 0 0 高齢・高密度のアカマツ林の間伐は個体の成長を改善するか

- 著者

- 正木 隆 森 茂太 梶本 卓也 相澤 州平 池田 重人 八木橋 勉 柴田 銃江 櫃間 岳

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.2, pp.48-57, 2011

- 被引用文献数

- 1 3

林冠の閉鎖した94年生アカマツ人工林において, 間伐後8年間の個体の成長経過を同齢の無間伐林, 140年生天然アカマツ林と比較しつつ, 成長が改善されたか否か, 成長変化と相関する因子は何か, この人工林を天然アカマツ林のような大径木を含む林型に誘導できるか否か, を検討した。サイズは天然林 (DBH=68 cm, <I>H</I>=30∼35 m) の方が人工林 (DBH=41 cm, <I>H</I>=25∼30 m) よりも高い値を示した。形状比は人工林で50∼80, 天然林で40∼70だった。樹冠長率は人工林0.2∼0.4に対し, 天然林では0.25∼0.5だった。間伐により人工林の約4割の個体の成長が0.1 cm yr<SUP>−1</SUP>改善されたが, 無間伐林では逆に8割の個体の成長が低下した。個体の成長の改善度は, 隣接個体との競合環境の変化や, 樹冠長率など個体の着葉量の指標と連関していなかった。この人工林が140年生時に天然林のような大径木を含む林型に達するには, 今回観測された成長の改善では不十分である可能性が高いと考えられた。

- 著者

- 光岡 薫 向田 昌志 興治 文子 真梶 克彦 西口 大貴 杉山 忠男

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 (ISSN:13428349)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, 2011-08-24

1 0 0 0 ドイツ代表サッカーチームと帰化問題

- 著者

- 梶谷 雄二

- 出版者

- 立教大学

- 雑誌

- Aspekt : 立教大学ドイツ文学科論集 (ISSN:03876861)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.141-161, 2009

- 著者

- 梶原 一人 茂木 昭仁 中村 正幸

- 出版者

- 低温生物工学会

- 雑誌

- 低温生物工学会誌 (ISSN:13407902)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.119-122, 1998-12-28

- 被引用文献数

- 1

Double crystallizations during warming observed with the certain compositions of NaCl-glucose-water system solution, were investigated by X-ray diffraction. From the results a lower temperature crystallization is identified as ice formation. Viscosities of the ternary system solutions were measured at 30℃. Viscosities of NaCl-glucose-water system solutions are higher than those of KCl-glucose-water system solutions in the same compositions.

1 0 0 0 IR 新生児単純ヘルペス感染症の3剖検例における蛍光抗体法による検索

- 著者

- 佐藤 昭人 梶田 昭 金井 孝夫

- 出版者

- 東京女子医科大学学会

- 雑誌

- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.10, pp.1024-1024, 1985-11-25

第5回学内免疫談話会 昭和60年7月13日 東京女子医科大学中央校舎1階会議室

1 0 0 0 IR 胃癌に対する術前レンチナン腫瘍内投与の検討

- 著者

- 渡辺 俊明 小川 健治 勝部 隆男 平井 雅倫 矢川 裕一 梶原 哲郎

- 出版者

- 東京女子医科大学学会

- 雑誌

- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.12, pp.1092-1092, 1991-12-25

第11回学内免疫談話会 平成3年7月6日 東京女子医科大学臨床講堂I

- 著者

- 玉森 晶子 岡野 善行 尾崎 元 梶原 真清恵 福田 和由 小林 圭子 佐伯 武頼 山野 恒一

- 雑誌

- 日本先天代謝異常学会雑誌 (ISSN:09120122)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, 2001-10-23

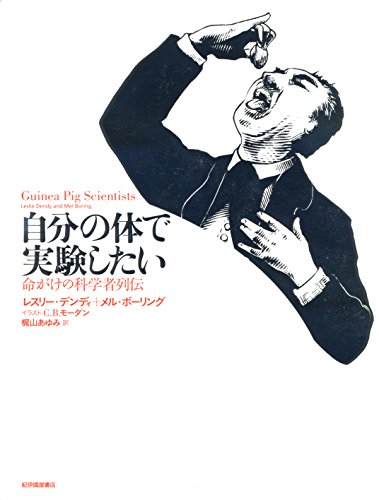

1 0 0 0 自分の体で実験したい : 命がけの科学者列伝

- 著者

- レスリー・デンディ メル・ボーリング [著] C.B.モーダンイラスト 梶山あゆみ訳

- 出版者

- 紀伊國屋書店

- 巻号頁・発行日

- 2007

1 0 0 0 モンゴ族の伝達用太鼓について

- 著者

- 梶 茂樹

- 出版者

- 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

- 雑誌

- アジア・アフリカ言語文化研究 (ISSN:03872807)

- 巻号頁・発行日

- no.40, pp.p133-141, 1990

1 0 0 0 IR ワークモチベーションに影響を及ぼす要因について : 国立大学事務官を対象として

- 著者

- 野々原 慎治 戸梶 亜紀彦 ノノハラ シンジ トカジ アキヒコ Nonohara Shinji Tokaji Akihiko

- 出版者

- 産業・組織心理学会

- 雑誌

- 産業・組織心理学会大会発表論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.132-135, 2003

- 著者

- 田中 法博 梶本 めぐみ 富永 昌治

- 出版者

- 一般社団法人日本色彩学会

- 雑誌

- 日本色彩学会誌 (ISSN:03899357)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.92-101, 2001-06-01

- 被引用文献数

- 8

本論文では、自然環境下における光源の全方位分布をカラーカメラがら推定する方法を提案する。全方位計測系として、鏡面の金属球を用いて、それに写りこんだ画像を解析することにより光源の方向と輝度を求める。鏡面球の使用は、いくつかの全方位計測方式の中では一度に計測できる視野範囲が最も広いという利点がある。鏡面球のほぼ全周囲360度の範囲に存在する光源の空間分布を知ることが可能である。光源推定のおおよその原理は以下のようである。光源からのビームが太陽光のように平行と仮定すると、カメラから鏡面球への視線方向ベクトルが球表面で正反射する方向がわかれば、球への入射光ビームの色度、輝度、方向を推定できる。これを画像として観測できる球面全体について調べれば、全方位の光源分布がわかる。光源の空間分布を表示する画像として、我々は2種類の画像を求める。まず、球中心から全周囲を観測した画像で、光源の空間分布は球中心を原点とする極座標系として求める。次に、人間が見る写真と同様な画像として、画像の射影方式を平行投影法で変換する。最後に、自然環境下で実験を行い、提案手法の妥当性を示す。

- 著者

- 佐光 亘 島津 秀紀 村瀬 永子 松崎 和仁 西田 善彦 永廣 信治 梶 龍兒 後藤 惠

- 雑誌

- Functional neurosurgery : proceedings of the annual meeting of the Japan Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (ISSN:13449699)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.42-43, 2009-06-15

1 0 0 0 OA 真言密教寺院に伝わる典籍の学際的調査・研究-金剛寺本を中心に-

- 著者

- 後藤 昭雄 荒木 浩 米田 真理子 梶浦 晋 落合 俊典 赤尾 栄慶 金水 敏 近本 謙介 宇都宮 啓吾 海野 圭介 仁木 夏実

- 出版者

- 成城大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2007

本研究の目的は、大阪府河内長野市にある真言宗寺院金剛寺所蔵の聖教の全体的調査である。そのために聖教全部の略目録の作成と貴重典籍についての詳細な調査研究を二つの柱として作業を行った。その結果として、なお整理調査が行われていなかった第21函から第55函までの聖教について略目録の作成を行い、報告書に公表した。これによって、金剛寺所蔵聖教のおおよそについては目録化がなされたことになる。貴重典籍については、刊本および音楽資料については全体的調査を行い、そのうちの重要資料は学術的位置づけを行った。精査を行った典籍の主なものは『全経大意』『百願修持観』『明句肝要』『清水寺縁起』『無名仏教摘句集』などである。これらについては論文と併せて影印あるいは翻刻によって全体の内容を報告書に公表した。

1 0 0 0 エネルギー消費を指標とした完全リサイクル水利用システムの評価

本研究は、使用水のリサイクル推進が、異なる局面で招く恐れのある処理設備および資源・エネルギー消費の増大を定量的に解析し、トータルな環境負荷を増大させない効率的な水再利用プロセス像を明らかにするとともに、そのための今後の技術開発の方向に関して提言を行うことを目的としている。水多消費型の主要産業に対してその排水量・排水性状、現状処理方法、処理水質、リサイクル状況およびエネルギー消費などについて調査を実施した。この調査結果に基づいて、排水および処理水の水質、処理方法と所要エネルギーの関係を示し、エネルギー消費の観点から今後のCOD削減、すなわち処理水質向上目標の設定および処理プロセスの選択のための指針を提案した。生活・事務系排水の循環利用状況の調査結果をもとに、各排水処理システムの設計条件と製造コストを検討し、水の処理レベルと再生水の用途、単位操作の組み合わせ方法とエネルギー消費との関係を解析した。中水道用の水処理プロセスに対して二酸化炭素排出量を指標にライフサイクルアセスメントを行い、膜分離方式は設置面積が小さく、処理水質が優れているが、建設時と運用時の環境負荷が大きいことが定量的に明らかになった。雨水利用についても、ある実例についてその業績を詳細に検討し、処理コストとエネルギー消費の解析を行うとともに、大規模建築物における雨水の利用における水のバランスなどを検討した。加えて、最も広く利用されている好気性生物処理法や、今後導入が期待される生物活性炭処理法と膜分離法などについて、その処理対象物質および処理最適濃度・到達できる処理水質・所要エネルギーとコストについて定量的評価を行い、エネルギー効率を向上できる操作条件を示した。さらに、既存の窒素・リン除去技術の適用範囲、処理能力とエネルギー消費特性を明らかにし、最適な窒素・リン除去方式を選択するため基礎データが得られた。

1 0 0 0 OA 技能の定量化に関する研究 : 第1報,動作部位の3軸回転角度からみた動きの分析手法

- 著者

- 宗澤 良臣 梶原 康博 大崎 紘一

- 出版者

- 社団法人日本経営工学会

- 雑誌

- 日本経営工学会論文誌 (ISSN:13422618)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.17-28, 2007-04-15

- 被引用文献数

- 2

日本の開発製造型のものづくり体制を支援し,発展させるためには,生産現場の高度な技能を効率よく継承し,定着させるための技能者,素材,工具の動き,力関係,感覚等の分析,表示手法の開発,科学的な技能指導者の養成法,技能訓練者の訓練体制等の技能訓練システムの確立が2007年問題とも絡んで急務となっている.本論文では,技能者の技能を作業中の素材,工具,身体部位の3次元空間内での方向を,3次元座標系の3軸回転角度から分析し,表示する手法の開発を行っている。3次元空間内の位置座標を用いて動きを表現する研究は多数行われているが,さらに座標値に3軸回転角度による方向を3軸ベクトルとして加えることにより,動きを完全に表示することが可能となる.そこで,基準座標系内における部位の方向を計測するセンサー座標系の3軸回転角度からセンサー座標系の3軸単位ベクトルを回転角-回転軸変換行列から求める.そして,各軸の単位ベクトルの要素の2乗和が1となる性質を用いて2次元座標系に表現するための2次元表現グラフを提案する.2次元表現グラフでは,3次元座標系の8象限を2つの2次元座標系で示している.そして,センサー座標系の軸単位ベクトルから,設置した部位の方向を2次元表現グラフで表示することができる.そして,岡山県の伝統工芸である備中神楽面の制作作業において,技能者が工具を使って面を彫る作業を,素材,工具,上肢の部位の方向,及び相隣る部位間での軸単位ベクトルの関係から提案した分析,表示手法により,数量的な技能基準を求めることができた.

1 0 0 0 OA 編物新書 : 女子技芸

- 著者

- 松隈 浩之 藤岡 定 中島 愛 金子 晃介 梶原治朗 林田 健太 服部 文忠

- 出版者

- 情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.1041-1049, 2012-03-15

- 被引用文献数

- 2

多くのリハビリ患者に強く推奨されている起立-着席訓練に,エンタテインメント性を付加し患者・利用者の積極性,持続性を向上させるべくゲーム制作を行った.訓練内容の選出をはじめ,設置環境,対象とする患者・利用者の身体能力等について,リハビリスタッフと協議し決定している.視覚,聴覚,インタラクション等,ゲームデザインに必要な要素についても同様に協議を重ね,現場での試用によるフィードバックを得ながら制作している.プロトタイプ完成後,48名の被験者により有効性と安全性を検証する評価実験を行った.実験は起立-着席訓練を1人で行う場合,ゲーム利用時,リハビリスタッフ介入の3条件下の比較により行われ,ゲームはリハビリスタッフとほぼ同様の役割を果たす,有効なものであるという結果を得ることができた.In this study, we developed a game adding entertainment elements to help stand-up rehabilitation exercise which is strongly recommended to patients by reason of raising their motivations and persistences during the exercise. We carefuly discussed with rehabilitation staff and selected a kind of exercise, where to install and the suitable physical ability of the patients for the experiment of the game. And we also adopted the elements necessary for the game design such as audio, visual and interactions into the game getting feedbacks from the rehabilitation staff and the patients. The empirical studies involving 48 subjects were carried out after testing the prototype to confirm it to be useable and safe. It was done by a comparative method under 3 conditions of stand-up exercise; self exercise, exercise with the game and exercise with a rehabilitation staff. The results showed that it was a useful, fun, and safe game that fulfilled nearly every role that a rehabilitation staff would perform in an equivalent manner.