1 0 0 0 OA 健康の定義とその考え方

- 著者

- 森田 健 宮崎 良文

- 出版者

- 日本生理人類学会

- 雑誌

- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.31-33, 1998-02-25 (Released:2017-07-28)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

The authors compiled the definitions of health so far given by WHO and other organs and researchers, and reviewed the concept of health in terms of physiological anthropology. The authors reached the conclusion that health is a state brought about by favorable relation between the environment and humans, as well as a state in which each individual can manifest innate abilities sufficiently. A more healthy environment thus needs to be created.

1 0 0 0 OA 作物形態学講座4 : 根の生育と根系形成

- 著者

- 森田 茂紀

- 出版者

- 日本作物学会

- 雑誌

- 日本作物学会紀事 (ISSN:00111848)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.4, pp.554-557, 2000-12-05 (Released:2008-02-14)

- 参考文献数

- 46

1 0 0 0 OA 粉体-その未来像-

1 0 0 0 湯とり法と炊き干し法の比較による炊飯米の老化メカニズムの考察

- 著者

- 冨田 晴雄 竹森 利和

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.27, 2015

【目的】炊飯米の保存による老化を抑制するために、保存方法の制御や添加材の投入、炊飯プロセスによる老化低減などが行われてきた。本研究では、炊飯手法による老化低減を目指し、日本を中心に用いられている炊飯法である炊き干し法と東南アジアを中心とした湯とり法について、米飯の老化傾向の違いについて評価し、微細構造や成分比較などにより老化原因の特定を試みた。<br>【方法】湯とり法の沸騰時間を7分~15分で変えた4種類の米飯及び炊き干し法の米飯を試料とし、SEMによる微細構造観察とテクスチャー測定を行なった。それぞれの米飯について、炊飯直後及び冷蔵庫(5℃)保管3日後の米飯の老化度合いを調べるため、XRD解析による結晶構造評価及びDSCによる再糊化に伴う吸熱エンタルピーの評価を行った。さらに、高温環境(70℃)下での水分保持率及び米飯の成分を比較した。<br>【結果】湯とり法では10~12分の沸騰時間の米飯が炊き干し法と同等の微細構造及びテクスチャーを示した。これらの米飯に対し、XRD及びDSCにより老化度合いを評価した結果、湯とり法の米飯の方がXRDのピーク及び吸熱エンタルピーが小さく、老化が遅いことが分かった。さらに、湯とり法の米飯は水分保持率が高く、3日経過後も初期の95%以上の水分を維持していた。米飯の成分を比較した結果、湯とり法の米飯は還元糖や遊離アミノ酸が検出されなかったが、それ以外は炊き干し法の米飯とほぼ同じであり、成分の違いが老化に及ぼす影響は少ないと考えらえる。また、湯とり法の米飯は沸騰時間に依存して老化が遅くなり、水分保持率も高くなったことから、沸騰時間に対する各種成分の変化を見たところ、米飯に含まれるスクロース量の増加及びデンプンが低分子化していることが分かった。

1 0 0 0 IR 民事裁判にかかる時間 : イメージと実際

- 著者

- 森 大輔

- 出版者

- 東京大学社会科学研究所

- 雑誌

- 社會科學研究 (ISSN:03873307)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.110-130, 2020-06-11

本稿では,(1)一般人は民事裁判にどれくらいの時間がかかると予想しているのか,(2)民事裁判では実際にはどれくらいの時間がかかるのか,(3)民事裁判の時間の長さに影響を与える要因としてどのようなものがあるかについて,一般人に対するインターネット調査と訴訟記録調査のデータを用いて考える.次のことがわかった.(1)人々は,裁判に平均して1年2ヶ月前後はかかると思っている.(2)平均値で見た場合,一審の長さは2004年で約7.7ヶ月(控訴審や上告審も含めると約8.3ヶ月),2014年で約8.1ヶ月である.(3)民事裁判の時間が長くなる要因として,原告人数が多いこと,原被の双方に弁護士がついていること,口頭弁論の併合があること,訴額が多いこと,裁判の結果が請求一部認容や和解であること,事件の種類が請負,債務不存在確認,契約損害賠償や交通事故損害賠償以外のその他の損害賠償であることなどが挙げられる.民事裁判にかかる時間自体を短くすることは重要だが,一般人の裁判のイメージを変えることも重要であると思われる.特集 民事訴訟の実証分析 ―全国訴訟記録調査から―

1 0 0 0 OA 水溶液中の銅の腐食に及ぼす過酸化水素の影響

- 著者

- 郭 稚弧 森本 圭治 木谷 晧 佐々木 和夫

- 出版者

- 公益社団法人 電気化学会

- 雑誌

- 電気化学および工業物理化学 (ISSN:03669297)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.11, pp.999-1000, 1991-11-05 (Released:2019-09-25)

1 0 0 0 OA サンクション行動および公正さの認知における信頼の効果 : 戒めと報復

- 著者

- 森本 裕子 渡部 幹 楠見 孝

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.108-119, 2008-11-30 (Released:2017-02-10)

We investigated how differently people punish a free-rider in three experiments. Experiment 1 was conducted to examine how individual levels of trust and self-fairness influence their punishing behavior in a 5-person social dilemma. The results showed that trustful and unfair people, as well as distrustful and fair people, punish a free-rider more. To account for these results, we carried out a vignette-type study in Experiment 2, in which participants rated how likely they were to engage in a variety of punishing behaviors that typically happen in the real world. A factor analysis indicated that people usually assign two different types of meanings to punishing behaviors. One is "Vengeance," which unfair people, regardless of their levels of trust, tend to inflict; the other is "Warning," which tends to be favored by fair people. The results of Experiment 3, another vignette study, showed that observers also consider Vengeance as unfair and Warning fair. These findings imply that participants assigned one of the two meanings to their punishments in Experiment 1 depending on their levels of trust.

1 0 0 0 多様体に関する数理科学的諸問題

本研究の目的および実施計画に沿って,研究代表者,研究分担者および研究協力者は,多様体に関する数理科学的諸問題を次のように研究した.1. トーリック多様体を代数幾何・代数解析・微分幾何の見地から研究し,交差コホモロジー,トーリック多様体への正則写像,トーリック・ファノ多様体の分類および複素微分幾何学的計量に関して新知見を得た.2. 多様体を数論・数論的幾何の見地から研究し,アーベル曲面等の有理点の分布,2次元エタール・コホモロジーに関するテート予想,クリスタル基本群・p進ホッジ理論に関して新知見を得た.3. 非アルキメデス的多様体の代数幾何学的研究を行い,剛性に関する新知見を得た.4. 可微分多様体,リーマン多様体,共形平坦多様体の大域解析的性質,双曲幾何学的性質,基本群の離散群論的性質を研究して数々の新知見を得た.5. 多様体上のラプラシアンやシュレーディンガー作用素のスペクトルの,量子論・準古典解析的研究および数理物理的研究を行うとともに,グラフに関する類似として離散スペクトル幾何に関しても興味深い数々の結果を得た.6. 生物等の形態形成を支配すると考えられる反応拡散方程式等の非線形偏微分方程式系を多様体上で大域的に研究し,安定性に関する新知見を得た.7. ケーラー多様体上のベクトル束の代数的安定性とアインシュタイン・エルミート計量に関する複素幾何学的研究を行い,いくつかの新知見を得た.8. 擬微分作用素・極大作用素・有界線形作用素・作用素環等を実解析・複素解析・フーリエ解析的側面から研究し,数々の新知見を得た.

1 0 0 0 OA DMAT(災害派遣医療チーム)における理学療法士の支援活動の可能性

- 著者

- 岡村 正嗣 森 一樹 志水 泰夫 内田 真樹 吉本 和徳 相良 亜木子 里 輝幸 中村 健

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.5, pp.745-748, 2017 (Released:2017-10-23)

- 参考文献数

- 9

〔はじめに〕理学療法士が京都府DMAT(災害派遣医療チーム)に業務調整員の役割で参加した.DMATにおける理学療法士の支援活動の可能性について報告する.〔経過〕2015年に理学療法士が京都府DMAT養成研修会に参加し,隊員として登録された.同年,当院において大規模災害対応訓練を実施した.研修や訓練では,傷病者の情報を業務調整員がDMAT・災害対策本部・消防に伝達し,治療や医療搬送等が行われる場面を多く経験した.医学的知識を有した理学療法士が業務調整員を行うことにより,多職種間でのさらなる深い連携が可能であった.〔考察〕理学療法士は,重症患者の診療に関わる機会を有し,災害時に速やかに適切な対応を実施する能力があり,DMATに参画することが可能であると考えられた.

1 0 0 0 OA 準備預金制度と短期金利

- 著者

- 森 伸宏

- 出版者

- 奈良教育大学

- 雑誌

- 奈良教育大学紀要. 人文・社会科学 (ISSN:05472393)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.23-32, 1998-11-10

Private banks are required to hold as the legal reserve a fixed portion of the deposit that they accepted from the private sector during a given month. This reserve must be held as the sum of the daily deposit at the central bank during the following month. This is called the lagged reserve requirement. The officials of the Bank of Japan insist that they can control the shorトterm interest rate by using this requirement, especially by adjusting the pace at which banks accumulate the reserve. There are some studies which aim to make clear this mechanism of controlling the short-term interest rate, but they do not seem to have succeeded. The aim of this paper is to examine whether the central bank can control the short-term interest rate by adjusting the speed at which banks accumulate the required reserve under the lagged reserve requirement system. We assume that the total amount of reserve during the two consecutive periods must be equal to the required one. The model can be constructed as a game played between the central bank and a private bank. The central bank supplies the reserve while a private bank demands that. In the first period, the central bank sets the target value of the interest rate of which a private bank is not informed, and decides how much reserve she supplies and declares it. After gaining that information, a private bank decides how much reserve she demands. Then the supply and demand of reserve determine the interest rate in the first period. In the second period, as a private bank must hold the remaining part of the reserve no matter how much it costs, she demands it at the rate that the central bank decides whenever she needs, so the interest rate is fixed at thatlevel. The results are the following. The central bank can control the short-term interest rate by adjusting the speed at which a private bank accumulates the required reserve during the period, but she can succeed only when the target value of the interest rate is within some range. The central bank cannot set the interest rate too low or high.

1 0 0 0 OA GOSATシリーズのプロダクト検証について

- 著者

- 森野 勇 内野 修

- 出版者

- 一般社団法人 日本リモートセンシング学会

- 雑誌

- 日本リモートセンシング学会誌 (ISSN:02897911)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.37-42, 2019-02-28 (Released:2019-08-01)

- 参考文献数

- 40

GOSAT product validation activities and future issues are described in this article. An overview of the GOSAT-2 validation plan is also given. The present main ideas of acquiring validation data for the GOSAT-2 are the same as those for the GOSAT. The TANSO-FTS-2 SWIR L2 products of the column-averaged dry-air mole fractions of CO2, CH4, CO, H2O were obtained as follows. Ground-based high-resolution Fourier transform spectrometer data of the TCCON (Total Carbon Column Observing Network) and NDACC IRWG (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change-InfraRed Working Group) sites will be used, and some sites will be co-located with lidar and sky-radiometer systems for extensive validation data acquisition. In-situ measurements and/or sampling of CO2, CH4, and CO onboard commercial and charter aircraft by CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner) and NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) will also be employed. The National Institute for Environmental Studies (NIES) validation team, organizations responsibly participating in the GOSAT series project, and research teams selected through Research Announcement will conduct the validation of the products.

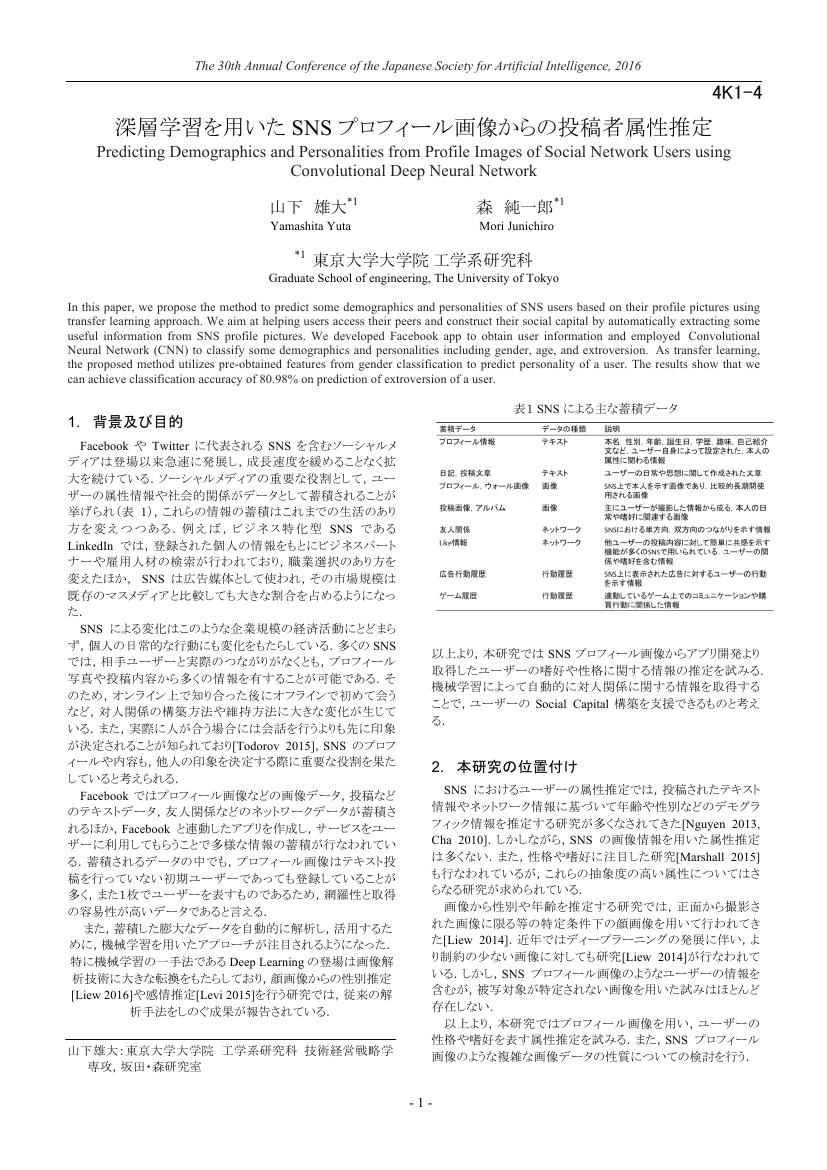

1 0 0 0 OA 深層学習を用いたSNSプロフィール画像からの投稿者属性推定

- 著者

- 山下 雄大 森 純一郎

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第30回全国大会(2016)

- 巻号頁・発行日

- pp.4K14, 2016 (Released:2018-07-30)

1 0 0 0 OA マナと聖霊

- 著者

- 石森 大知

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第42回研究大会 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- pp.171, 2008 (Released:2008-05-27)

マナをめぐる議論は、19世紀末のコドリントンによる報告以来、大変な蓄積がある。しかし、太平洋の人々がキリスト教徒となった現在でも、マナは伝統的信仰の象徴として扱われる一方、同概念とキリスト教的価値観との関連性は不問にされてきた。そこで本発表では、ソロモン諸島の事例に依拠し、マナは、聖霊とも結びつき、名詞的または実体的な「超自然的力」と認識されていることを明らかにするとともに、その社会・歴史的背景について考察をおこなう。

1 0 0 0 OA 子供の外部性について

- 著者

- 森岡 仁

- 出版者

- 日本人口学会

- 雑誌

- 人口学研究 (ISSN:03868311)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.65-72, 1997-05-31 (Released:2017-09-12)

1 0 0 0 オタクに未来はあるのか!? : 巨大循環経済の住人たちへ

- 著者

- 森永卓郎 岡田斗司夫著

- 出版者

- PHP研究所

- 巻号頁・発行日

- 2008

1 0 0 0 OA 病院に勤務する男性看護師のSOC,ストレス反応,SOCとストレス反応との関連

- 著者

- 吉田 えり 山田 和子 森岡 郁晴

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- pp.B14002, (Released:2014-07-07)

- 被引用文献数

- 2 5

目的:男性看護師においては,首尾一貫感覚(Sense of Coherence,SOC),ストレス反応,SOCとストレス反応との関連を明らかにした研究は見当たらない.本研究では,病院に勤務する男性看護師のSOC,ストレス反応,SOCとストレス反応との関連性を明らかにすることを目的とした.対象と方法:男性看護師51名と女性看護師51名を解析対象者とした.女性看護師は,年齢を±1歳で,有する資格を看護師あるいは看護師と保健師で,勤務部署を「内科系病棟」「外科系病棟」「その他の病棟」の3区分で,男性看護師にマッチさせた.調査項目は,属性,SOC,職業性ストレス簡易調査票,勤労者のためのコーピング特性簡易尺度(Brief Scales for Coping Profile,BSCP)であった.SOCとストレス反応との関連は,心理的あるいは身体的ストレス反応を従属変数として,重回帰分析で検討した.結果:男性看護師の年齢の中央値は27歳で,四分領域は24–30歳であった.臨床経験年数の中央値は4年で,四分領域は2–7年であった.SOCの総得点には,男女間の差が認められなかった.男性の心理的な仕事の負担(質)は女性に比べ少なく,職場環境によるストレスは高かった.ストレス症状では,男性の抑うつ感が強かった.ストレス反応に影響を与える因子では,男性の上司・同僚からの支援度は女性に比べ低かった.BSCPの下位尺度では,男性の「他者への情動発散」と「回避と抑制」は女性に比べ高く,「問題解決のための相談」は低かった.SOCの総得点は男女とも,ストレス要因9因子,影響因子4因子,BSCP6下位尺度,年齢で補正しても,ストレス反応の心理的ストレス反応と身体的ストレス反応に有意な関連を認めた.SOCの下位尺度である処理可能感は,男性においてのみ心理的ストレス反応と身体的ストレス反応に関連性が認められた.結論:SOCは,性差を認めなかった.抑うつ感は男性の方が強かった.SOCの総得点と心理的ストレス反応・身体的ストレス反応との関連性は男女とも同様の傾向を示したが,SOCの下位尺度の関連性には性差を認めた.

1 0 0 0 OA 日本ノ大地震ニ就キテ

1 0 0 0 OA 茎状突起骨折によると推察されためまいの症例

- 著者

- 栗花落 昌和 瀬尾 徹 森 裕司 阪上 雅史

- 出版者

- Japan Society for Equilibrium Research

- 雑誌

- Equilibrium Research (ISSN:03855716)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.6, pp.559-564, 1995 (Released:2009-06-05)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1 1

Since he received a stranglehold during a judo bout, the patient had experienced repeated episodes of paroxysmal vertigo. The patient was a 16-year-old male with a chief complaint of horizontal oscillating vision. Plain X-ray examination during the initial consultation did not show a definite fracture of the styloid process. Balance testing disclosed no significant finding. Helical scan CT delineated a fracture in the center of the left styloid process and anterior deviation of the fractured segment.The mechanisms of oscillopia in this patient were considered to be the following; 1) the fractured segment of the styloid process stimulated the tensor muscle of the velum palatini causing a spasm, and induces symptoms of the inner ear, which is similar to the mechanism of Costen syndrome. 2) the fractured segment stimulated the autonomic nerves near the carotid artery, especially the vagal nerve when he raised his head, and induces transient hypotension, which caused an ischemic brain stem lesion.The present case was an extremely rare case involving a fracture of the styloid process with paroxysmal vertigo.