1 0 0 0 OA 家族性海綿状血管腫の臨床像と予後

- 著者

- 堤 佐斗志 荻野 郁子 近藤 聡英 宮嶋 雅一 野中 宣秀 鈴木 隆元 石井 尚登 伊藤 昌徳 安本 幸正 新井 一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本脳神経外科救急学会 Neurosurgical Emergency

- 雑誌

- NEUROSURGICAL EMERGENCY (ISSN:13426214)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.14-19, 2019 (Released:2019-04-03)

- 参考文献数

- 20

脳海綿状血管腫(Cerebral cavernous malformation: CCM)は過誤腫的な血管奇形である.多くは孤発性に発生するが,一部は家族性に発症し遺伝性疾患に分類される.本研究の目的は日本人における家族性CCMの臨床像と予後を検討することである.2006年から2017年の間に当院を受診,最終的に遺伝子解析まで行い家族性CCMの診断が確定した日本人12家系,計18例の家族性CCM患者を対象とした.詳細な病歴聴取,SWIまたはT2*画像による多発CCMs確認後ELISA法を用いて遺伝子解析を行った.計18例の初発症状は頭痛5(28%),けいれん発作4(22%),感覚障害3(17%),片麻痺2(11%),構語障害1(6%),水頭症1(6%),無症候2(11%)であった.画像上CCMの多くは脳実質内の境界明瞭な低輝度多発病変として描出された.18例中11例(61%)においてCCMsは両側大脳半球,両側小脳半球,および脳幹部を含み脳実質内にびまん性に発現していた.脊髄を撮像した8例中4例で多発性CCMsを髄内に認めた.遺伝子解析の内訳は8人(44%)がCCM1変異,6人(33%)がCCM2変異,1人(6%)がCCM3変異であった.残り3人(17%)においてはCCM1, 2, 3変異のいずれも同定されなかった.変異型とCCMsの大きさ,個数の間には一定の関連はみられなかった.平均7.5年の経過観察期間中,17例に神経症状の増悪,MRI上の新規病変出現はみられなかった.家族性CCMは多くの場合良好な予後が期待できる.家族性CCMの更なる理解のためには全塩基配列を対象とした包括的遺伝子解析が必要である.

- 著者

- 加藤 直樹 高野 真希子 木田 哲量 近藤 勉 今野 誠 須藤 誠 加藤 清志

- 出版者

- 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」

- 雑誌

- 理論応用力学講演会 講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.196, 2010

滑走路や高速道路舗装に使用されているようなコンクリート平版が弾性基礎上にある場合、半無限ばりの解析では、従来はその変形および曲げモーメント分布は単純な逆ベル形であったが、本研究によれば減衰部に極性の交番する変形が発生することが明らかになった。この事実は設計にあたり、単純曲げではなく曲げ疲労強度を考慮すべきことを示唆してる。そこで本報告は、半無限舗装版に車輪型点荷重を受ける場合、コンクリート版に引張ひび割れが発生する実状にかんがみ、地盤反力係数(地盤安定処理の程度)と応力やたわみを2000~3000m超という長手方向版長Lに対し、幅員B=100m程度でB/L=1/20~1/30を考慮し、はりにモデル化して解析を進めた。なお、幅員方向応力分担能をはり状に仮定し、版厚の影響についても考察した。また、応力解析にあたり、とくに目地なし半無限版を想定し、たわみ、曲げモーメント、地盤係数等の相関関係を総合的に考察し、舗装版設計上の限界特性値や地盤安定処理についての指針を明らかにし、両振り曲げ疲労対策としての高強度筋使用と鉄筋法の提案を行ったものである。

1 0 0 0 日本稲と外国稲との交雑による育種の基礎的研究-3-

- 著者

- 水島 宇三郎 近藤 晃

- 出版者

- 日本育種学会

- 雑誌

- 育種学雑誌 (ISSN:05363683)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.4, 1961-12

救培稲の遠縁品種問雑種での濡綬性の分離につきF_1の花粉と胚乳について調査を行なった。供試品種は日本在来濡品種8,南米産濡品種1,日本在来綾品種6および外国梗品種10の合計25品種,叉供試したF_1は72組合せである。日本在来品種間のF1では,その大部分で正常な分離比がみられる。すたわち花粉での粳:糯は1:1,F_2種子の胚乳では3:1となる。インド産粳品種と日本在来粳品種とのF_1ではF_2種子の胚乳で糯の減少する'場合が多い。またインド以外を原産地とする供試外国品種と日本在来糯品種とのF_1では糯花粉の増加傾向がみられる(表3)。従来,親和性の分類で日本型に分類されてい先中国起源の陸稲粳品種戦捷の関与する雑種での分離比は相手とする粳品種の如何によって興り,日本在来粳品種と同様の行動を・とる場合と,インド産品種や中国産品種と同様の行動をとる場合とがあり,品種分化が放射状のものでなく網目状のものであることを暗示している。叉従来同様の分類で別の群として扱われていたインド産品種相互間に差異がなく,かえって同一群としてあつかわれていたインド以外の外国品種との間に明瞭な差異がみとめられ糯綾性決定のψ遺伝子座の分離混乱の型が,親和性?こ比較して,より地理的分布と密接た関係にあることが示された。配偶子比(花粉での分離比)が胚乳の分離比に一致する場合と,花粉では正常た分離がみられながら,胚乳では糯の減少する場合との両様がみられる。胚乳のみに異常のあらわれる原因を遺伝的原因による糯花粉の受精率の低下と仮定し,受精率を算出してみると粳花粉の受精率を1とすると,3/4,1/2および1/4の3がみとめられる。この受精率低下の原因機構の解明は今後の研究に委ねられる。

- 著者

- E.シプトン著 吉沢一郎訳 . H.ティルマン著 吉沢一郎訳 . G.コガン N.レイナンジュ著 近藤等訳

- 出版者

- あかね書房

- 巻号頁・発行日

- 1967

1 0 0 0 OA 高失業率に対する人口移動の反応:日本の市区町村データを用いた空間計量経済分析

- 著者

- 近藤 恵介

- 出版者

- 一般社団法人 日本統計学会

- 雑誌

- 日本統計学会誌 (ISSN:03895602)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.69-98, 2015-09-30 (Released:2016-05-30)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1

先行研究において日本の失業率の地域間格差は徐々に減少していることが指摘されている.そこで,本論文では,人口移動が地域労働市場間の調整としてどのように機能しているのかを1980年から2010年までの市区町村データを用いて実証的に明らかにする.本研究の特徴は,空間計量経済モデルを用いることで,人口移動の地域間の相互従属性を同時に考慮している点である.分析結果より,高失業率が人口移動のプッシュ要因として機能していたこと,また人口流出率と人口流入率がそれぞれ正の有意な空間従属性を示すことを明らかにしている.さらに,相対失業率の変化率と人口流出率の間には負の相関関係があることも明らかにしている.以上の分析結果から,失業率の高かった地域から失業者が流出することで翌期には失業率が低下し,一方で,失業率の低かった地域では失業者の流出が十分ではなく翌期には失業率が上昇していたことが失業率の地域間格差縮小の背景として示唆される.

1 0 0 0 IR 2008年10月のSPD臨時党大会を傍聴して

- 著者

- 近藤 潤三

- 出版者

- 愛知教育大学地域社会システム講座

- 雑誌

- 社会科学論集 (ISSN:02885778)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.305-310, 2009

1 0 0 0 OA 衣服画像データベース構築支援システムのインタフェース設計

- 著者

- 市川 貴邦 近藤 敏之

- 出版者

- ヒューマンインタフェース学会

- 雑誌

- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.191-198, 2013-05-25 (Released:2019-07-01)

- 参考文献数

- 11

Nowadays sophisticated mobile devices have been gradually popularized, which enable us to carry and refer flood of personal data collections such as music tunes, bibliographic list, cashbook, weight log, etc. anytime, anywhere. In this paper, to further innovation in our lifestyle, we develop a smart phone application to build a personal clothing database that is expected to enhance our daily dressing, shopping behavior, and social communication. For the purpose we invent a hierarchical touch-screen menu interface for categorizing personal clothing data. Although there are vast number of clothing category names may be considered, we adopted minimum necessary set based on our questionnaire results. Moreover we introduce a novel shooting method to take clothing pictures, in which a target clothing is overlaid on a human silhouette frame in the shooting screen to keep size and alignment of the pictures homogeneous.

1 0 0 0 168回例会記事

- 著者

- 高野 和郎 坂田 暉英 福山 公基 太田 宏 前田 洋 李 雅弘 尾上 保夫 青木 隆一 高場 利博 岩堀 嘉和 松下 功 金子 和義 三富 静夫 唐沢 弘文 藤井 浩一 森本 和大 石井 淳一 上村 正吉 藤巻 悦夫 村田 恒雄 森 義明 菅谷 修一 西堀 実 薄井 武人 安藤 公信 清田 卓也 熊谷 日出丸 前田 正雄 鈴木 庸之 本多 儀一 門馬 満 藤本 昇 安藤 光彦 口石 将博 崔 相羽 高須 克弥 平井 啓 小池 勝 平塚 進 鈴木 武松 土持 喬 初鹿野 誠彦 津田 紘輔 諸岡 俊彦 藤井 陽三 清水 一功 八田 善夫 直江 史郎 坂木 洋 海老原 為博 太田 繁興 佐々木 彰 村山 義治 塚田 政明 清水 晃 山口 明志 江頭 亨 坂本 利正 渡辺 佐 加藤 水木 片桐 敬 吉田 文英 小島 昭輔 新谷 博一 鈴木 孝臣 金沢 英夫 落合 泰彦 堀坂 和敬 藤巻 忠夫 平木 誠一 橋本 敏夫 加藤 国之 石井 靖夫 菅 孝幸 赤坂 裕 今村 一男 甲斐 祥生 中西 欽也 太田 繁興 近藤 常郎 落合 元宏 松井 恒雄 依田 丞司 吉田 英機 丸山 邦夫 池内 隆夫 入江 邦夫 佐々木 彰 清水 晃 鈴木 周一 坂木 洋 塚田 政明 秋田 泰正 森 弘道 天野 長久 本多 平吉 山口 明志 坂本 利正 安達 浩行 草ケ谷 雅志 高野 和郎 中川 克宣 鶴岡 延熹 小野 充 阿万 修二 植原 哲 渋谷 徹 桑原 紘一郎 小黒 由里子 後藤 晋 島袋 良夫 安藤 彰彦 国枝 武幸 今西 耕一 小田切 光男 鄭 政男 佐川 文明 田代 浩二 大瀬戸 隆 菅沼 明人 町田 信夫 前田 尚武 小泉 和雄 鈴木 一 安藤 弘 山崎 健二 井出 宏嗣 福山 公基 木村 明夫 小林 祐一郎 狩野 充二 長嶺 安哉 木村 明夫

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.12, pp.820-825, 1970

- 著者

- 近藤 瑞木

- 出版者

- 學燈社

- 雑誌

- 國文學 : 解釈と教材の研究 (ISSN:04523016)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.11, pp.72-83, 2007-09

1 0 0 0 カラマツ壮齢木における野ネズミ被害後の成長(会員研究発表論文)

- 著者

- 中田 圭亮 近藤 和男 北川 善一

- 出版者

- 北方森林学会

- 雑誌

- 日本林学会北海道支部論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.79-81, 1993

1 0 0 0 OA 運転者負荷定量化のためのリアルタイム・ステアリングエントロピ法 の開発

- 著者

- 近藤 崇之 山村 智弘 久家 伸友 ミュゲル ペレス 寸田 剛司

- 出版者

- 公益社団法人 自動車技術会

- 雑誌

- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.167-172, 2015 (Released:2018-01-25)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2

ステアリングエントロピ法は,優れた運転集中度計測手法であるが,実時間で計算できない課題があった.今回,実時間,かつ,実走行環境で計測可能な計算方法を考案した.運転行動データベースを用いたシミュレーション評価により,覚醒度低下やディストラクション等に起因する運転集中度低下状態の検出の可能性を検証した.

1 0 0 0 OA 宇根鉱山における水質調査と残壁管理への応用

- 著者

- 近藤 めぐみ 小澤 教良 藤巻 宏太 五十嵐 敏文

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)

- 巻号頁・発行日

- vol.136, no.10, pp.117-126, 2020-10-31 (Released:2020-10-29)

- 参考文献数

- 13

The Une Mine excavates limestone by the bench cut method at Mt. Buko in the Chichibu area of Saitama Prefecture, Japan. Since the final rock slope, which is the largest scale in Japan, is beeing constructed at Mt. Buko, long-term monitoring and analysis have been carried out for the safety management of the rock slope. From the previous researches, a significant relationship between groundwater behavior and displacements of the rock slope was revealed, and suppressing the displacements of the rock slope, i. e., the reduction of the crack displacement rate, was accompanied by the lowering the groundwater level. Based on these results, countermeasures against the slope stability are being carried out in the mine. In this study, groundwater samples in the mine were collected and analyzed to characterize the groundwater chemistry, and to understand how the water quality was changed by rainfall and rock layers was examined. The results showed that the groundwater was classified into three depending on the layers, and that the groundwater in the alternated layer sensitively affected the rock slope.

1 0 0 0 生下時体重における諸因子について

- 著者

- 阿川 辰子 大沼 弥栄子 金井 芙美子 尾形 亜紀子 古藤 慶子 阪詰 百合子 園田 洋子 近藤 マサ子 富永 昭子 広瀬 弥栄子

- 出版者

- 医学書院

- 巻号頁・発行日

- pp.33-40, 1966-09-01

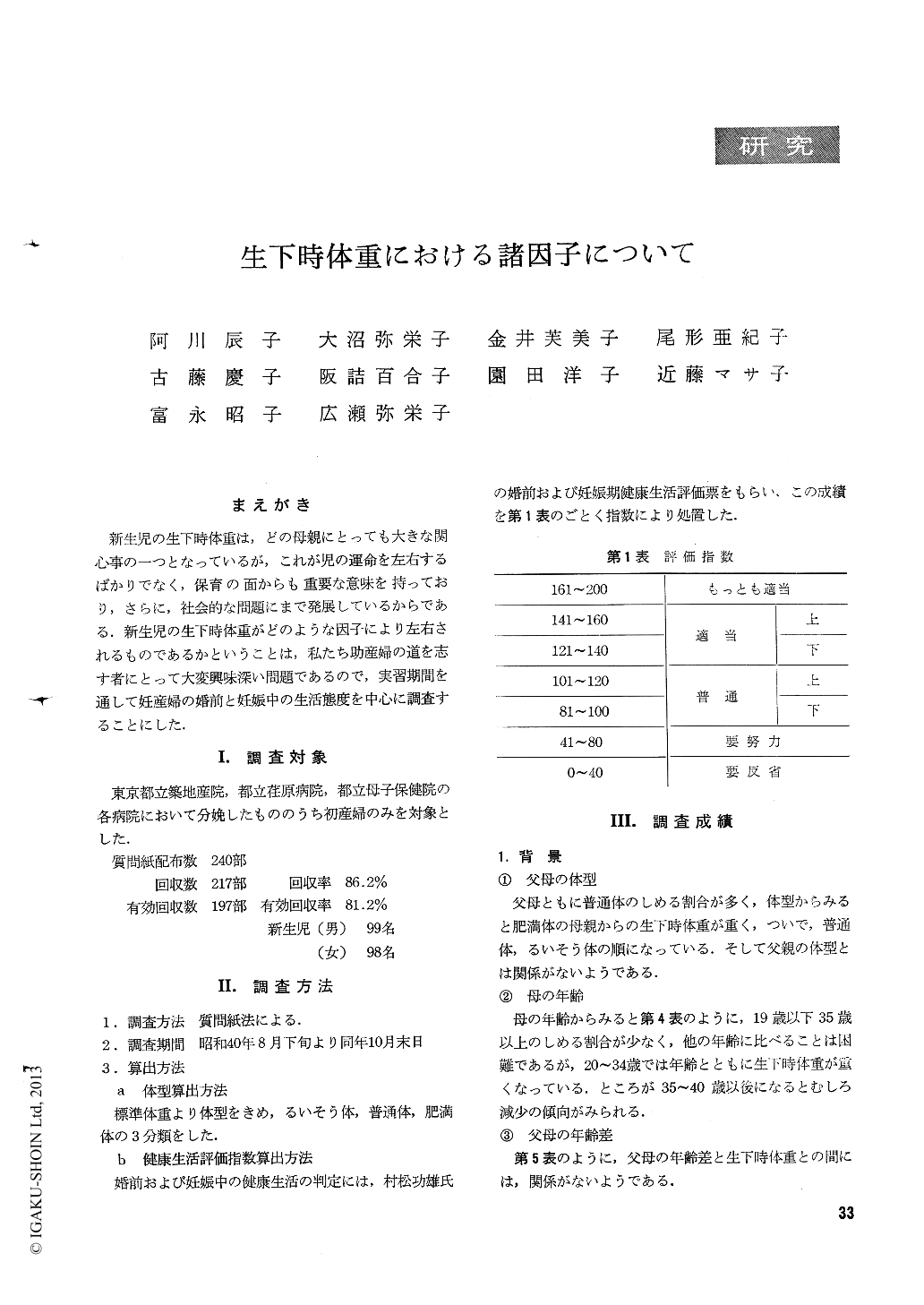

まえがき 新生児の生下時体重は,どの母親にとっても大きな関心事の一つとなっているが,これが児の運命を左右するばかりでなく,保育の面からも重要な意味を持っており,さらに,社会的な問題にまで発展しているからである.新生児の生下時体重がどのような因子により左右されるものであるかということは,私たち助産婦の道を志す者にとって大変興味深い問題であるので,実習期間を通して妊産婦の婚前と妊娠中の生活態度を中心に調査することにした.

1 0 0 0 OA 20世紀初頭ハンガリーで出版された日本語教科書とその時代背景

- 著者

- 近藤 正憲 Masanori KONDO

- 雑誌

- 世界の日本語教育. 日本語教育論集 = Japanese language education around the globe ; Japanese language education around the globe (ISSN:09172920)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.175-192, 2005-11-10

戦前の中東欧の日本語教育についてはまだ知られていないことが多い。しかし、政治的、経済的な交流の深まりとともに中東欧地域はこれまでになく日本人に身近な存在になりつつあり、 現時点でこの地域の日本語教育の歴史について研究することは意味のあることであると考える。 本稿は20世紀初頭にハンガリーではじめて出版された日本語教科書を題材に、出版された当時の日本についての知識と、背景となった社会状況を明らかにすることを目的とする。ハンガリーではじめての、ハンガリー語で書かれた教科書は1905年に出版された。同書は日本に長期滞在した経験のあるハンガリー語母語話者が自らの経験と知識を総動員して書き上げた著作であると考えられる。今日の目から見ると教科書としては難点が多いとは言うものの、 母語で書かれた教科書の出版は日本語学習の大きな障害の一つを取り除いた点で高く評価されるべきである。また、同書の出版という事実そのものが当時のハンガリー人一般の日本に対する興味の高まりを物語っている。この日本への関心の高まりは日露戦争という政治的事件が契機となったものであるが、この背景には当時のハンガリー人自身が持っていた反露意識と、高揚するナショナリズムが存在していたと考えられる。この反露意識の裏返しとしての親日意識は自ずと限界があった。極東において帝国主義的性格を強める日本がロシアとの協調関係を築き、足元のバルカン半島でスラヴ系諸民族による反オーストリア=ハンガリーの運動が激化するにつれ、日本に関する興味関心は次第に退潮していった。中東欧に限らず、ある地域の日本語教育の歴史を振り返ることは、その国や地域や民族の対日認識の歴史そのものと向き合う作業であり、それを知ることは外国で日本語を教えるものにとっては特に大切なことであると考える。

1 0 0 0 OA 指腹部と物体表面の間の摩擦の測定と発汗の自覚に関する一考察

- 著者

- 近藤 悟 長谷川 光司 湯山 一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- 生体医工学 (ISSN:1347443X)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.149-156, 2013-04-10 (Released:2013-09-10)

- 参考文献数

- 9

The frictional force between a fingertip and a flat surface of an object is not stable and changes each time. We measured the frictional force through rubbing on the surface of acryl plate by fingertip of forefinger of three men and eight women in life environment and reconfirmed that the frictional forces were not stable. Ten of eleven subjects succeeded to evaluate the difficulty to move the finger rubbing on the surface of the plate using a subjective rating scale method in five degrees. A subjective score revealed that the perceived interference was correlated to the magnitude of the frictional force between the finger and the surface. We recognized the sweat on the fingertip according to correlated value of the maximum coefficient of friction in the ten subjects though the sweat on the fingertip was not confirmed visually.

1 0 0 0 OA 成人期発症の二分脊椎を伴った脊髄脂肪腫の1手術例

- 著者

- 中村 直人 高石 吉將 荒井 篤 鵜山 淳 近藤 威 岩橋 洋文

- 出版者

- 日本脊髄外科学会

- 雑誌

- 脊髄外科 (ISSN:09146024)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.329-333, 2018 (Released:2019-01-24)

- 参考文献数

- 16

A 49-year-old man with lumbar spinal lipoma was surgically treated because of intractable pain. The lipoma was originally asymptomatic and found incidentally 10 years before. He began to have occasional dysesthesia in the right lower limb 8 years before. The symptom became severe 1 year before he visited our hospital for the first time. The dysesthesia was in the L5 region of his right lower limb. Muscle weakness and urinary incontinence were not found. The magnetic resonance imaging demonstrated low-set conus (L3/L4) associated with spinal lipoma, which extended from the extradural part (from L4/L5 to L5/S1) to the intradural part (from L2/L3 to L3/L4). Computed tomography revealed hypoplasia in the laminae of L4, L5, and S1. We observed him for a year, and the dysesthesia became intolerable while the lipoma size was unchanged. Untethering was performed with L2-L5 laminectomy. The extradural part of the lipoma was completely removed with the adhered dural membrane. The intradural part was detached from dural membrane and partially removed. A GORE-TEX patch was used for dural membrane closure. The mechanism of adult-onset spinal lipoma is considered tethered cord syndrome or spinal cord compression. As spinal lipoma is usually adhered with the spinal cord, the appropriate surgical strategy seems to be untethering and partial resection of the lipoma.

- 著者

- 赤津 裕康 土井 愛美 正木 克由規 田中 創始 兼松 孝好 小嶋 雅代 明石 惠子 岩田 彰 鈴木 匡 木村 和哲 浅井 清文 間辺 利江 大原 隆弘 竹尾 淳 川出 義浩 木村 雄子 近藤 麻央 伊藤 禎芳 長野 弘季 野崎 耀志郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日老医誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.358-366, 2018

- 被引用文献数

- 2

<p><b>目的:</b>今後の超高齢社会を乗り切っていく重要な1つの方策は意識改革である.その要になるのはヘルスケア・メディケーションを行いつつ自らの最終ゴールを見つめる,即ちアドバンスケアプランニング(Advance care planning:以下ACPと略す)と事前指示(Advance directive:以下Adと略す)を行うことである.また,パーソナルヘルスレコード(Personal Health Record:以下PHRと略す)の匿名開示,病理解剖はあまり言及されていない.しかし,死後のことも事前に考え,意向を聞いておく環境整備も必要である.この死後対応を含めたAd/ACPの啓発・浸透が国民の意識改革にもなっていく.本研究は地域住民の意識をアンケート形式で把握し,講演(啓発活動)での変容を捉えることを目的とした.<b>方法:</b>高齢化の進む大都市旧ニュータウン住民へAd/ACP啓発講演を行い,その前後での意識調査を行った.意識調査はアンケートでの自記式4択を主体に末期認知症になった状況を主に想定した6大項目,38問を設けた.<b>結果:</b>参加者は35名(男7名,女22名)で40歳代~80代以上で70歳代が25名であった.途中退出者が数名発生したため,前後変容に関しては,統計的解析は不可能であったが意識変容の傾向は得られた.特に死後の対応(献体)に関しては有意差をもった意識変化を認めた.また蘇生・延命の希望者数と救急搬送希望者数に乖離を認めた.<b>結論:</b>医療行為への希望・不安はその情報量に加え,置かれた状況でも変容する.今回の意識調査で,死後の社会貢献意識に講演前後で変化が観られた.また蘇生・延命と救急搬送は別物と捉える地域住民が多い点も明らかとなった.今後のAd/ACPの普及,意識改革では,この点を念頭においた地道な活動と医療・介護者,地域の方々,家族,本人との連携が必要である.</p>

1 0 0 0 脳性麻痺児に対する歩幅の増大に着目したホームエクササイズの効果

- 著者

- 木元 稔 加藤 千鶴 近藤 堅仁 岡田 恭司

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, pp.48100204, 2013

【はじめに、目的】 脳性麻痺(cerebral palsy;以下、CP)児に対し、歩行速度、歩幅、歩行効率の改善を目的に種々の筋力トレーニングが行われているが、効果は乏しいとする報告が多い。 トレーニングでは動作様式や筋の活動様式からみた特異性の原則に従うことが重要であるとされている。しかしこれまでのCP児に対する筋力トレーニングは歩行能力全般の改善を目的としたものが多く、歩行速度、歩幅、歩行効率の改善に重点を置いたプログラムは少ない。以前我々は、CP児の歩行効率がケーデンスよりも歩幅と強く関連し、また、歩行速度、歩幅、歩行効率には、下肢筋力や足を前方へ大きく1歩踏み出す運動機能が影響することを報告した。よってCP児では、歩行の動作様式や筋の活動様式を考慮した筋力トレーニングや、特に歩幅の増大に着目したトレーニングにより、歩行速度、歩幅、歩行効率が改善する可能性が考えられる。 また、一般的にトレーニングは週2~3回行う必要があるが、頻回の通院は通学や社会参加への影響が大きい。そのため病院での頻回な理学療法よりは、定期的なモニタリングを行いつつ、家族指導を中心としたホームエクササイズプログラム(home exercise program;以下、HEP)が好まれる傾向にある。 以上から本研究では、CP児の歩幅の増大に重点を置いたHEPの有効性を以下のように検討した。【方法】 本研究はランダム化比較対照試験で行った。対象は当センターにおいて理学療法を受ける4〜19歳の痙性両麻痺型CP児のうち、Gross Motor Function Classification SystemレベルIまたはレベルⅡに分類される21名を対象とした。参加者を年齢(4〜12歳と13〜19歳)と、ボツリヌス治療の有無でマッチングした上で、HEP群10名と対照群11名へそれぞれ割り付けた。帰結測定 Loaded sit-to-stand(以下、STS)の1 repetition maximum(以下、1RM STS)、Loaded half knee rise(以下、HKR)の1RM(以下、1RM HKR)、最大1歩距離を測定した。また16 mの直線路を快適速度で歩行したときの時間と歩数を測定し、歩行速度、歩幅、ケーデンスを算出した。歩行効率の指標はTotal Heart Beat Index(以下、THBI)とし、1周20 mの歩行路を10分間歩行したときの歩行距離と心拍数を測定し、10分間歩行中の総計心拍数を歩行距離で除すことにより算出した。HEPと帰結測定時期 HEP群では通院による理学療法に加え、8週間週3回のHEPを行った。HEPは、Loaded STSまたはLoaded HKRを、1RM STSや1RM HKRの50%の負荷で反復可能回数を2セット、また、足を前方へ大きく1歩踏み出す最大1歩体操を、最大1歩距離の80%の距離で10回2セットを行った。HEP期間終了後8週間はHEPを行わず、通院による理学療法のみを実施した。対照群は全期間中、通院による理学療法のみを実施した。 帰結測定は両群とも、HEP前、HEP終了時、HEP休止8週後の計3回行った。統計的解析 各帰結測定においてHEP前のデータを共変量とする共分散分析により、HEP終了時とHEP休止8週後でHEP群と対照群の帰結測定結果を比較した。有意水準は0.05未満とした。【倫理的配慮、説明と同意】 対象者とその保護者に対して研究の説明を行ない、書面で参加への同意を得た。【結果】 HEP終了時、HEP群では対照群と比較して最大1歩距離、歩行速度、歩幅が有意に高値であった。1RM STS、1RM HKR、ケーデンス、THBIは、HEP群と対照群との間に有意差が認められなかった。 HEP休止8週後では、歩幅がHEP群で対照群よりも有意に高値であった。最大1歩距離、歩行速度、歩行速度、1RM STS、1RM HKR、ケーデンス、THBIは、HEP群と対照群との間に有意差が認められなかった。【考察】 8週間のHEP終了時、最大1歩距離は対照群と比べHEP群で大きく、今回考案した最大1歩体操がホームエクササイズでも有効であることが示された。HEPによる最大1歩幅の増大が、歩行時の歩幅を大きくし、歩行速度を速くしたと考えられた。HEP群における歩幅の増大はHEP休止8週後でも見られ、最大1歩体操とLoaded STSまたはLoaded HKRで構成した歩幅の増大に着目したHEPの効果は、持続性もあることが示された。【理学療法学研究としての意義】 CP児の歩行速度や歩幅の改善を目的としたHEPの有効性を示した。

1 0 0 0 OA 12 世紀シトー会写本の挿絵芸術 : 修道院長ステファヌスと「シトー派第一様式」

- 著者

- 近藤 真彫

- 出版者

- 工学院大学

- 雑誌

- 工学院大学共通課程研究論叢 (ISSN:09167706)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.53-61, 2009