- 著者

- 平田 晃己 嶺井 陽 南部 路治 佐久間 博明 池宮 秀一郎 新里 朋子 石原 綾乃 相澤 直輝 大屋 祐輔

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.A-98_2-A-98_2, 2019

<p>【背景および目的】</p><p>当院では, 心肺運動負荷試験(以下CPX)実施中に, 毎分ごと被験者が指さしでBorg scaleを表出し自覚的運動強度評価を確認する. 症例によっては運動と同時にBorg scaleを表出するというdual taskが困難な場合がある. 我々はCPX中のBorg scaleの確認が困難となる因子を検討した.</p><p> </p><p>【対象と方法】</p><p>当院にて2014年1月7日から2017年12月6日の期間に症候限界性CPXを実施した心大血管症例を対象とし, AT到達時にBorg scale確認の可否によって可能群(のべ206名, 男性163名, 女性43名, 55.5±14.5歳)と不可能群(のべ21名, 男性15名, 女性6名, 72.7±11.1歳)に分けた. はじめに2群間の基本情報(年齢, 性別, NYHA , BMI, β遮断薬の有無, CPX経験回数), ラボデータ(NT-proBNP , Hb , eGFR , Alb , Na , K , Cl , AST, ALT , CRP), 心エコー検査結果(LVEF, E/A), CPXデータ(Peak VO<sub>2</sub>/W, Peak P<sub>ET</sub> CO<sub>2</sub> , VE/VCO<sub>2</sub> Slope)に関して単変量解析を実施した. 次にBorg Scale確認の可否を従属変数, 各項目を独立変数としてロジスティック回帰分析を実施し, 抽出された因子に対してROC解析を実施した. 統計解析ソフトはJMP Pro ver13(SAS)を用いて5%未満を有意水準とした.</p><p> </p><p>【結果】</p><p>可能群に対して不可能群では, 年齢が有意に高く(P<0.01), CPX経験回数が有意に少なかった(P<0.01). Peak VO<sub>2</sub>/Wは有意に低かった(P<0.01). ロジスティック回帰分析の結果, 年齢が独立因子として抽出された(単位OR:1.13 , 95%CI:1.06-1.20 , P<0.001). 年齢に対するROC解析の結果ではカットオフ値が73歳(AUC:0.84 , 感度:0.71 , 特異度:0.88)であった.</p><p> </p><p>【考察および結論】</p><p>dual taskは, 各課題に対する処理能力と適切な注意配分・分割が必要とされる. 不可能群は, 運動耐容能の低下を認めており, CPX中のペダリングに対する負担が強く, 一方のBorg Scale表出が困難になったと考える. CPX実施においてBorg確認を困難にさせる因子は年齢であり, そのカットオフ値は73歳であった. 73歳以上の症例で初めてCPXを実施する際には, 丁寧な説明と準備が必要と考える.</p><p> </p><p>【倫理的配慮,説明と同意】</p><p>本研究は琉球大学臨床研究倫理審査において承認されており(承認番号1078), 「ヘルシンキ宣言」及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守して実施している. 研究の意義, 目的, 方法, および個人情報保護の手続きを院内に掲載し, オプトアウトできるよう環境を整え, 研究に対しては特に説明と同意は行っていない.</p>

- 著者

- 横山 由衣 玉那覇 亜紀子 島袋 雄樹 中村 清哉 又吉 達

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.H2-178_1-H2-178_1, 2019

<p>【症例紹介】複合性局所疼痛症候群(以下、CRPS)に関する治療は様々な報告がされているが、有効な治療方法は確立されていない。今回、外傷後に生じたCRPSにより慢性的な上肢痛と日常生活に支障をきたす症例を経験した。本症例は更衣動作を1人でできるようになりたいという目標があった。疼痛は自発痛だけでなく運動イメージ時にも出現した為、機能的側面だけでなく認知的側面に着目し、段階的な課題設定を行い、理学療法を展開した結果、疼痛軽減、疼痛頻度の軽減がみられた。本症例について考察を交え報告する。</p><p>30歳代、女性、Ⅹ-1ヶ月交通事故で受傷し、事故直後は右上下肢に疼痛・痺れが出現し、上肢の自動運動が困難であった。徐々に下肢症状は改善するも上肢の激痛は持続し、X年にCRPSと診断された。他院でリハビリテーションを行っていたが疼痛増強のためX+2年一時リハビリテーション中断された。X+3年に当院ペインクリニック外来を受診し、外来リハビリテーションで理学療法を開始した。現在まで、腕神経叢ブロック注射後に理学療法を1~2週間に1回実施している。</p><p>【評価とリーズニング】X+3年、視診では皮膚・爪に萎縮性変化及び皮膚色変化、浮腫・皮膚乾燥の症状を認めた。疼痛は右頸部から肩甲骨周囲にかけて灼けるような痛み、上肢にかけて電気が走るような痛みがあった。頸部・上肢・手指の運動イメージだけでも疼痛・不随意運動があった。NRS3~10/10点と変動的であった。Short-Form McGill Pain Questionnaire-2(以下、SF-MPQ-2)87/220点で特に間欠的で32点、神経的で29点であった。Neuropathic pain symptom inventory(以下、NPSI)では44/100点となり、誘発痛10/10点、異常感覚・知覚障害7/10点であった。患側上肢の自動運動は不可であった。SF-8™スタンダード版により30/42点であった。これらの評価よりADL・IADLでは介助を要す状態であり、目標である更衣動作では患側上肢の袖通しが一番の課題となった。</p><p>【介入内容および結果】X+3年、機能的側面アプローチとしてROMex実施した。手指を中心に患側上肢を他動的に動かし、運動方向をイメージしてもらいながら健側上肢で同様の動きを模倣・注視するよう促した。患側上肢のイメージのみでも疼痛増悪、不随意運動が出現した為、認知的側面へのアプローチも必要と考えられた。X+3年5ヶ月から運動イメージ時の疼痛改善を目的にメンタルローテーションを実施した。段階付けとして文字や図形から開始し、手の写真を用いた。解答時間の短縮、正答率に合わせて徐々に角度を増やし、手指・手関節から肘関節、肩関節を含めた複合的な画像へと難易度を設定した。これを健側から患側へと難易度の設定を行った。次に上肢帯の複合的な動作や頸部の各運動方向を多角的に撮影した動画を用いて3人称の運動イメージの強化を図った。徐々に運動イメージ時の疼痛が自制内となった為、次の段階として自己身体(1人称)においても同様のイメージが出来るよう促した。上肢帯の運動イメージでは疼痛が消失したが頚部のイメージは疼痛増強を認め、介入継続が困難であった。X+4年の生活状況は患側上肢の自動運動はみられないものの、コンタクトレンズを入れる、靴下を履くことが可能となっていた。X+5年1ヶ月からmirror therapyを開始した。観察から他動運動・触刺激(体性感覚)、自動運動と難易度を設定し実施した。患側上肢のイメージ、疼痛軽減が図れた為、現在は目標である更衣動作を意識し、触刺激(袖通しの感覚と探索課題)を中心に理学療法を行なっている。認知的側面に対し、段階的な理学療法を施行することで疼痛軽減、疼痛頻度の軽減に繋がったと考える。高取<sup>1)</sup>らは、身体図式の再構築が良好な運動イメージ形成に貢献し、安静時VAS値の低下を示したと述べている。本症例においても良好な運動イメージ形成により疼痛軽減に繋がったことが示唆された。X+6年の生活状況は更衣動作における変化点は少ないが友人との外出頻度が増えるなど生活範囲が拡大している。</p><p>【結論】CRPSによる慢性疼痛に対して認知的側面に着目し、段階的な課題設定を行い、理学療法を施行した。これらが疼痛軽減、疼痛頻度の減少に繋がったと考える。CRPSに対する理学療法は確立されたものがなく、様々な疼痛発生機序を念頭に置きながら過去の事例報告を踏まえ効果検証を積み重ねていくことが重要であると考える。</p><p>【倫理的配慮,説明と同意】本研究は、当院倫理委員会にて承認を得た。患者にはヘルシンキ宣言に基づいて文書と口頭にて目的、方法、個人情報保護、不利益等について説明し同意を得て実施した。</p><p>文献<sup>1)</sup>高取克彦、他:脳卒中後CRPS type1に対する運動イメージプログラム(MIP)の試み―1事例研究デザインによる予備的研究―</p>

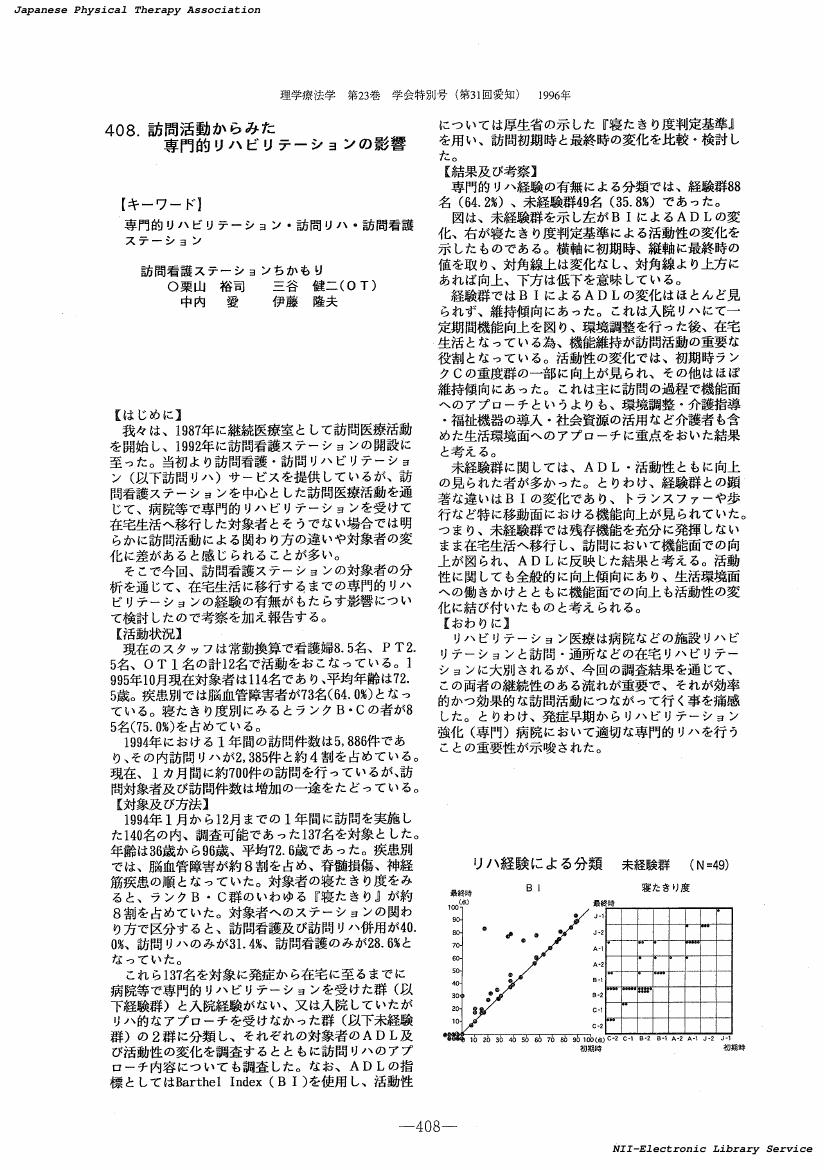

1 0 0 0 OA 408. 訪問活動からみた専門的リハビリテーションの影響

- 著者

- 栗山 裕司 三谷 健二 中内 愛 伊藤 隆夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.23 Suppl. No.2(第31回日本理学療法士学会誌 第23巻学会特別号 No.2 : 一般演題集)

- 巻号頁・発行日

- pp.408, 1996-04-20 (Released:2017-09-01)

1 0 0 0 橈骨遠位端骨折後患者におけるダーツスロー・モーションの重要性

- 著者

- 粕渕 賢志 福本 貴彦 藤田 浩之 前岡 浩 今北 英高

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.CaOI1019, 2011

【目的】<BR> 近年,手根中央関節の動きは,常にダーツスロー・モーション方向であると解明されてきた.ダーツスロー・モーションとは橈背屈から掌尺屈方向への動きである.日常生活では手関節の組み合わされた動きが必要となり,ダーツスロー・モーションで日常生活にあまり不自由をきたさないといわれている.また橈骨遠位端骨折後では,日常生活動作能力と関節可動域(以下 ROM)には関連がなく,握力のみ関連があるとの報告が多い.しかし,今までの報告ではダーツスロー・モーション面のROMを評価しているものはない.従って本研究の目的は,橈骨遠位端骨折後患者のダーツスロー・モーション面のROMが日常生活動作能力に関連があるかを調査することとした.<BR><BR>【方法】<BR> 対象は,当院通院中の橈骨遠位端骨折後患者15名(男性7名,女性8名).平均年齢62.4±16.0歳であった.評価項目は身体機能と日常生活動作能力を評価した.身体機能は患側の掌屈,背屈,橈屈,尺屈,回内,回外のROMと,ダーツスロー・モーションである橈背屈,掌尺屈のROMを自動運動,他動運動にて二回ずつ測定し平均値を求めた.ダーツスロー・モーション面ROMは専用のゴニオメーターを作成し測定した.今回作成したダーツスロー・モーション面用ゴニオメーターは検者内・間とも信頼性が0.90を越え,高い再現性が得られることを確認してから使用した.測定したROM結果より,掌背屈,橈尺屈,回内外,ダーツスロー・モーション面の全可動域を求めた.また各ROMの健側との比率を求めた.日常生活動作能力はDASH(The Disability of the Arm, Shoulder and Hand)スコアの日本手の外科学会版を用いて評価した.統計学的解析はDASHスコアと,各ROM,健患比の相関を求めた.各相関はPearson相関係数を求め,危険率を0.05未満で有意とした.<BR><BR>【説明と同意】<BR> 本研究は畿央大学研究倫理委員会の承認(H21-15)を得て行った.被験者に対し研究の説明を行い,同意を得られた者のみデータを採用した.<BR><BR>【結果】<BR> DASHスコアと橈背屈ROMの自動運動(r = 0.596, p < 0.05),他動運動(r = 0.628, p < 0.05),自動運動の健患比(r = 0.604, p < 0.05),他動運動の健患比(r = 0.756, p < 0.01)に相関がみられた.またDASHスコアとダーツスロー・モーション面ROMの自動運動(r = 0.628, p < 0.05),他動運動(r = 0.648, p < 0.01),自動運動の健患比(r = 0.522, p < 0.05),他動運動の健患比(r=0.671,p<0.01)に相関がみられた.その他の項目とは相関は認められなかった.<BR><BR>【考察】<BR> DASHスコアと橈背屈ROM,ダーツスロー・モーション面ROMに相関が認められた.掌屈,背屈,橈屈,尺屈,回内,回外のROMと,掌背屈,橈尺屈,回内外のROMがDASHスコアと相関が認められなかったことは,先行研究と同様の結果であった.今回ダーツスロー・モーション面ROMと相関が得られたことから,橈骨遠位端骨折後ではダーツスロー・モーションが日常生活に最も重要であり,特に橈背屈方向の動きが日常生活に影響を与えていると考えられる.またダーツスロー・モーション面のROMが大きいほどDASHスコアも高値であったことより,橈骨遠位端骨折後の回復過程をダーツスロー・モーション面ROMの評価をすることにより把握することができると考えられる.また手関節背屈40°~50°の角度からのダーツスロー・モーションは,橈骨手根関節の動きは少なくなり手根中央関節の運動のみとなる.よって橈骨遠位端骨折後のリハビリテーションの際に,ダーツスロー・モーションは骨折部にストレスをかけずに早期から手を動かすことができるかもしれないといわれている.これらのことからも橈骨遠位端骨折後には早期からダーツスロー・モーションのROM訓練を行うことが有意義な理学療法に繋がると考えられる.<BR><BR>【理学療法学研究としての意義】<BR> 橈骨遠位端骨折では日常生活動作能力を向上させるには,ダーツスロー・モーション面ROMの改善が必要であるということが示された.またダーツスロー・モーションは理学療法において,治療,評価のどちらにも重要であると示唆された.

1 0 0 0 OA 膝立ち位における筋活動の特性

- 著者

- 木下 一雄 中村 高良 中村 香織 佐藤 信一 安保 雅博 宮野 佐年

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.33 Suppl. No.2 (第41回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.A0734, 2006 (Released:2006-04-29)

【はじめに】臨床で膝立ち位は股関節周囲筋の訓練に多用されている。しかし、我々が渉猟した限り先行研究ではその有効性を報告したものはない。今回、我々は膝立ち位の筋活動の特性を明確にし、股関節周囲筋の有効な訓練方法を見出すため、安静膝立ち位における体幹筋と大殿筋との筋活動の関係に着目し研究を行った。尚、本研究は本学倫理委員会の承認を得ている。【方法】対象は下肢、体幹に既往のない健常者30名(男性12名、女性18名、平均年齢23.73±2.63歳)。測定姿勢は安楽な膝立ち位で両足部間を肩幅・両上肢下垂位・足関節底屈位・股関節回旋中間位とした。測定中は前方の目標点を注視し、20秒間の保持を指示した。被検筋は、脊柱起立筋、腹直筋、大殿筋、中殿筋、大腿直筋、半腱様筋とし、日本光電社製の筋電図機器を使用し、sampling周波数1kHzにて筋積分値を求め、安定した3秒間の3標本を抽出し平均値を算出した。その上で各筋5秒間の最大随意収縮時の筋電図を2回測定し、各回の中心3秒間を抽出し平均を求め、膝立ち位の各筋の相対的IEMG(%IEMG)を算出した。比較検討は脊柱起立筋と腹直筋の%IEMGの比率(脊柱起立筋%IEMG/腹直筋%IEMG)を体幹筋活動比とし以下の3群に任意に分類して行った。体幹筋活動比が0~1未満の比較的に腹直筋の筋活動が優位な群(N=14以下;腹筋・協調群)、体幹筋活動比が1~2.2未満の比較的に脊柱起立筋の筋活動が優位な群(N=9以下;背筋・協調群)、体幹筋活動比が2.2以上で脊柱起立筋の筋活動が特に優位な群(N=7以下;背筋・優位群)とし、3群間の大殿筋の%IEMGを比較した。統計処理は一元配置分散分析を用いた。【結果及び考察】3群間において腹筋・協調群、背筋・優位群、背筋・協調群の順で大殿筋の%IEMGは高い傾向を示した。脊柱起立筋、大殿筋は身体重心の前方制動をする。腹筋・協調群は脊柱起立筋の筋活動を抑えることで同じ前方制動筋の大殿筋の活動が高まったと考える。一方、筋活動様式から背筋・優位群は脊柱起立筋の過度な筋活動で体幹を制御し、背筋・協調群は体幹筋の同時収縮で体幹を固定しているため、大殿筋の筋活動が減じたと考える。したがって、主に腹直筋を働かせた体幹の姿勢制御を誘導することが大殿筋の筋活動有効であると示唆されるが、身体重心を後方化し過度に腹直筋を働かせ姿勢固定する場合もあり、姿勢と重心位置の評価を含めて筋活動の特性を検討が必要である。【まとめ】安静膝立ち位の体幹筋活動比と大殿筋の筋活動の関係を検討した。腹筋・協調群において大殿筋の筋活動が高い傾向を示した。よって、大殿筋の筋活動を高めるには主に腹直筋を働かせた体幹筋の協調性を誘導することが有効であると示唆された。今後、姿勢と重心位置の評価を加えた測定方法の再検討が課題である。

1 0 0 0 OA 傍脊柱筋と四肢骨格筋に対する振動刺激が下腿三頭筋H反射に及ぼす影響

- 著者

- 土利川 崇洋 肥田 朋子

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.32 Suppl. No.2 (第40回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.A0461, 2005 (Released:2005-04-27)

【緒言】中枢神経疾患および筋骨格系疾患のROM制限に対し、原因筋および原因筋と同髄節レベル筋に対する振動刺激療法が効果的であったことが、第38回学会で沼田らによって報告された。この効果を検証するため、今回、下腿三頭筋以外の筋への振動刺激が下腿三頭筋のH反射へどのような影響を及ぼすかを調べた。H反射はα運動神経の興奮性の指標となるほか、低周波数、高振幅の振動刺激によって抑制されることがDesmedtらによって報告されている。【対象・方法】対象は健常男性9名。実験には振動器(MyoVib)、筋電計(neuropack8)を使用した。振動器の周波数は30Hz、振幅は9mmだった。被検者は伏臥位で、記録電極をヒラメ筋の筋腹、電気刺激電極を膝窩の脛骨神経上に貼付した。振動刺激部位は全て検側で、僧帽筋(tra)、上腕三頭筋(tri)、Th12の部位の棘筋(Th)、L3の部位の多裂筋(L)、S1の部位の多裂筋(S)、大殿筋(glu)、大腿二頭筋(ham)に対して行った。刺激順序は1番目を振動刺激なし(c1)とした。2から9番目は上記部位を無作為に選択し、10番目は振動刺激なし(c2)とした。c1ではM波最大値(Mmax)も測定した。H反射測定時間は30秒から1分とし、この間振動刺激は持続して与えた。各施行の間隔は2分以上とした。データ処理は、各施行で複数得られたH反射振幅を読み取り、その振幅に対するMmaxの割合(H/Mmax)を算出し、それらの平均値を各施行の代表値とした。統計処理には一元配置分散分析を用いた。有意水準は5%未満とした。【結果】L・S・glu・hamのH/Mmaxはc1、c2・tra・tri・Thのそれに比べ有意に減少したが、L・S・glu・hamのそれは互いに有意な差がなかった。【考察】本研究の結果より、L・S・glu・hamの各部位における振動刺激が下腿三頭筋H反射を抑制させることが分かった。これは各筋に対する振動刺激が求心性にインパルスを送り、脊髄や上位中枢を介し、下腿三頭筋のα運動神経の興奮性が抑制されたと考えられる。これらのうちS・glu・hamは下腿三頭筋と同じ髄節レベルの神経支配であることから、同髄節支配筋間では相互影響が大きいことが推察された。またS・glu・hamは互いに有意な差がなかったことから後枝支配筋であるSも、前枝支配筋であるgluやhamと同様の影響を及ぼすということが分かった。このことより同髄節の後枝神経筋と前枝神経筋の相互影響もあることが推察された。今回の結果は沼田らの報告と一致していた。これらのことより理学療法を行う際、ある筋への介入が同髄節の前枝・後枝筋へ効果を与えられること、また逆にある筋に異常が生じている場合、その筋が直接原因ではなく同髄節の前枝・後枝筋が原因筋であり得ることが示唆された。よって臨床において特定の筋にのみ注目するのではなく、同髄節レベルの筋群も診て注意深く治療を進めていく必要があると考える。

1 0 0 0 OA 距骨下関節回内固定が立脚初期に及ぼす影響

- 著者

- 中村 朋博 吉塚 久記 吉住 浩平

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.AbPI2116, 2011 (Released:2011-05-26)

【目的】 足部は歩行中、床面に唯一接している体節であることから、足部内の位置的変化は上位関節の運動連鎖の変容を生じさせるとの報告がある。その中でも距骨下関節は近位の骨・関節への荷重伝達の中核をなすため、同関節の機能的な破綻は立脚期の身体全体に影響を及ぼすものと考えられる。 臨床では、 距骨下関節・横足根関節過回内を呈した症例を多く経験するが、その様な症例では回内側立脚初期において円滑な重心移動が阻害されている印象を受ける。しかし、足部に関する三次元解析機器を用いた先行研究は少ない。そこで、距骨下関節の回内固定により、床反力および下肢関節モーメントに如何なる影響が生じるかを検討した。【方法】 対象は足部に整形外科的、神経学的既往を有さない健常成人15名(男性15名、平均年齢20.8±1.5歳、平均身長169.6±3.4cm、平均体重61.0±3.5kg)とした。被検者の反射マーカーの設置は臨床歩行分析研究会の推奨する15点マーカー法を採用した。解析動作は自由歩行と距骨下関節回内固定の2条件とし、それぞれ至適速度での歩行を三次元動作解析システムVICONMOTION SYSTEM社製VICON MX・AMTI社製床反力計)を用いてサンプリング周波数100Hzにて計測した。また、距骨下関節の固定は非伸縮性ホワイトテープを使用し、距腿関節底背屈に制限を与えずに川野の扇型スパイラル法で利き足を測定肢とし、回内位で固定した。比較項目は利き足側下肢の立脚期における床反力鉛直成分・床反力前後成分・足関節底背屈モーメントのピーク値と積分値であり、それぞれを体重で正規化した。また、床反力鉛直成分に関しては立脚期中に示す二峰性波形の第一頂点に到達する時間も算出した。なお、統計学的解析には対応のあるt検定を用い危険率は5%未満とした。【説明と同意】 ヘルシンキ宣言を遵守し、全ての被検者に研究主旨を説明後、紙面にて同意を得た。 【結果】 足関節背屈モーメントのピーク値は自由歩行0.154±5.9%,回内歩行0.100±0.3%となり、回内歩行時では有意に低下していた。(p>0.01)。また、床反力鉛直成分の第一頂点までの所要時間は自由歩行0.125±3.3秒、回内歩行0.135±3.3秒となり、回内歩行時では有意に低下していた(p>0.05)。なお、その他の床反力前後成分・足関節底屈モーメントには有意差が認められなかった。【考察】 床反力鉛直成分の第一頂点に至る過程は歩行時の踵接地から足底接地の時期に該当する。今回、距骨下関節を回内固定することにより、踵接地から足底接地において有意な所要時間の遅延が認められた。入谷は距骨下関節回内位では、立脚初期に重心移動の時間的停滞が出現すると報告している。 一般的に、踵接地の距骨下関節回内位では距骨が踵骨に対して底屈することにより距腿関節は背屈方向へと偏位し、距骨下関節回内を伴った距腿関節背屈は足部全体を外反位にしやすくなる。また、足部外反位は距腿関節背屈の主動作筋と補助筋のバランスを変化させる。そのため、踵接地から足底接地に移行する際の足関節底屈への制動が阻害されやすく、足関節背屈モーメントが低下したものと推察される。 今回、距骨下関節回内固定に伴う足関節背屈モーメントのピーク値が低下したにも関わらず、踵接地から足底接地までの所要時間が遅延したのは、距骨下関節回内により距腿関節が背屈方向へ偏位した結果として、踵接地時の距腿関節の底背屈の切り替えが遅延し、踵接地から足底接地までの所要時間の遅延が生じたものと推測される。【理学療法学研究としての意義】 今回の結果から距骨下関節の回内変位は立脚初期の荷重のタイミングを遅延させる因子となるとともに足関節背屈モーメントを低下させることが分かった。このことから、距骨下関節の回内変位は立脚初期の下肢の荷重機構に大きな影響を及ぼすとともに足関節背屈筋群に対して大きなストレスを加えている可能性があると考える。今後は症例数を増やし立脚初期だけではなく、立脚中期以降の多角的視点から歩行を分析する必要があると考えられる。

1 0 0 0 OA 215. バレーボールに伴う肩の障害 : 棘下筋萎縮について

- 著者

- 中村 幸生 池辺 正治 救田 徹 坂崎 浩一 内藤 一臣 上村 順子 北岡 耕司

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.16 Suppl. (第24回日本理学療法士学会誌 第16巻学会特別号)

- 巻号頁・発行日

- pp.215, 1989-03-31 (Released:2017-07-07)

- 著者

- 堀江 淳 直塚 博行 田中 将英 林 真一郎 堀川 悦夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.DbPI2373, 2011 (Released:2011-05-26)

【目的】 呼吸困難感受性(Borg Scale Slope(BSS))、運動時呼吸困難閾値(Threshold Load of Dyspnea(TLD))と身体機能、運動耐容能との関係を分析し、BSS、TLD評価から推測できる影響要因とその対応策について検証すること。【方法】 対象は、病状安定期にある慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者13例(全例男性)、平均年齢71.1±6.9歳、BMIは22.5±4.2kg/m2)であった。肺機能検査は、%FVCが97.8±20.6%、FEV1.0%が51.2±22.7%、%FEV1.0が57.3±24.3%であった。modified Medical Research Council(mMRC)息切れ分類は、Grade1が7名、Grade2が6名であり、GOLD病期分類はstage 1が3名、stage 2が4名、stage 3が4名、stage 4が2名であった。除外対象は、重篤な内科疾患を合併している者、歩行に支障をきたすような有痛性疾患を有する者、研究の主旨が理解出来のない者とした。 BSS、TLDは、1分間に10wattのramp負荷で心肺運動負荷テスト(CPX)を実施、1分ごとに修正ボルグスケールにて呼吸困難感を聴取し算出した。また、CPXの測定項目は、最高酸素摂取量Peak V(dot)O2、酸素当量、炭酸ガス当量、Dyspnea Index(DI)、O2 pulse変化量、SpO2変化量とした。その他の測定項目は、気道閉塞評価(FEV1.0%、%FEV1.0)筋力評価(握力、大腿四頭筋力、呼吸筋力)、6分間歩行距離テスト(6MWT)、漸増シャトルウォーキングテスト(ISWT)、長崎大学呼吸器疾患ADLテスト(NRADL)とした。 統計解析方法は、BSS、TLDとCPXの測定項目、その他の測定項目の関係をPearsonの積率相関係数で分析し、相関係数0.5以上を相関ありとした。また、mMRCのgrade 2と3の比較をPaired t検定で分析した。なお、帰無仮説の棄却域は有意水準5%未満とし、統計解析ソフトはSPSS version 17.0を使用した。【説明と同意】 本研究は、ヘルシンキ宣言に沿った研究として実施した。対象への説明と同意は、研究の概要を口頭及び文章にて説明後、研究内容を理解し、研究参加の同意が得られた場合のみを本研究の対象とした。その際参加は任意であり、測定に同意しなくても何ら不利益を受けないこと、また同意後も常時同意を撤回できること、撤回後も何ら不利益を受けることがないこと、個人のプライバシーは厳守されることを説明した。【結果】 TLDは、FEV1.0%(r=0.61)、%FEV1.0(r=0.56)、6MWT(r=0.90)、SWT(r=0.85)、NRADL (r=0.87)と有意な相関が認められ、V(dot)O2(r=0.53)、DI(r=-0.56)は有意ではないものの相関が認められた。一方BSSは、全ての項目と有意な相関が認められなかった。mMRCのgrade 2と3の比較において、TLDは、grade 2がgrade 3より有意に息切れの出現が遅かったものの(p<0.05)、BSSは、grade 2とgrade 3に有意な差は認められなかった。【考察】 COPD患者の運動耐容能、ADLを改善させるためには呼吸困難感の感受性ではなく、呼吸困難感の閾値を低下させること、所謂「感じはじめてからの強くなり易さではなく、如何に感じはじめることを遅らせるか」の重要性が示唆された。TLDを鈍化させる対策として、運動時の気管支拡張剤を有効に活用し気道閉塞の程度を可及的に改善すること、換気予備能をもたせることが考えられ、それにより運動耐容能、ADLを改善させる可能性を有するのではないかと考察された。【理学療法学研究としての意義】 COPD患者の運動耐容能トレーニングの重要性は認識され、多くの施設で理学療法プログラムに取り入れられている。しかし、運動時の呼吸困難感を詳細に評価し、患者個人に合わせた気管支拡張剤の有効活用を行いながら、理学療法を実施している施設はごく一部である。本研究は、少数例ながら運動時の呼吸困難感を詳細に評価し、その影響要因を明確にし、今後の運動耐容能、ADL改善のための呼吸困難対策について考察できたことは、意義深い研究となったものと考える。

1 0 0 0 OA 難治性椎間板ヘルニアに対する中間療法としての超音波療法の試み

- 著者

- 荒木 秀明 佐々木 祐二 猪田 健太郎 武田 雅史 赤川 精彦 太田 陽介 末次 康平

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.35 Suppl. No.2 (第43回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.C0983, 2008 (Released:2008-05-13)

【目的】近年、MRIの普及により脱出型または遊離型ヘルニア症例の多くが数週間もしくは数カ月の内に、症状とヘルニアそのものが消失することが報告され、積極的保存療法が提唱されている。われわれは、難治性の椎間板ヘルニアに対して吉田らの提唱する椎間板加圧療法を用いて良好な結果を得ているが、今回は非観血的に椎間板の変性を目的として温熱効果を持たせた超音波療法の効果を理学検査とMRIを用いて検討したので報告する。【方法】対象は罹病期間が3ヶ月以上で、MRI画像にてT1、T2強調でともに低信号を呈する腰痛症例である。治療肢位は棘突起間を開くように両側股関節を屈曲位での側臥位とした。超音波治療はIto社製超音波治療器を用いて、周波数1MHz、100%の連続波、強度は1.0~1.5W、5分間行った。理学療法は超音波照射後、たんぱく質の変性により髄核の縮小が起こり、椎体間の不安定性が惹起されることが予測される。この不安定性に対する安定化を目的に、多裂筋、腹横筋それと骨盤底筋の共同収縮練習を背臥位、座位、立位へと段階的に進めた。その際、疼痛が出現しないように配慮した。治療効果を判断するため各種理学検査とMRIの変化を翌日、4、8、12週間後に測定した。【結果】MRI画像は超音波照射翌日、L5/S1レベル以外ではほとんどの症例でT2強調画像は炎症反応を示す高信号に変化した。ヘルニア塊の経時的変化は、4週後に軽度縮小傾向を認め、8週後にはさらに縮小し、12週後には顕著に縮小していた。加圧療法と比較すると縮小の程度は遅いものの縮小傾向が観察された。理学検査では、翌日ほとんど変化は認められなかったが、4週後には症状は軽減し、職場復帰が可能な程度であった。12週後においても症状の改善は維持されていた。【考察】過去約20年間、腰痛症例に対する治療法は積極的な手術療法から化学的酵素療法や経皮的椎間板切除術を経過し、積極的な保存療法へと移行してきている。しかし、臨床においてはこれらの治療法を駆使しても治療に抵抗する難治性の症例に遭遇する。今回、積極的保存療法に抵抗する難治性の椎間板ヘルニアに対して、椎間板の主たる構成要素であるたんぱく質を融解させることで、炎症を惹起させ、マクロファージによる吸収を促進することを目的に超音波照射を施行した。結果は仮説を肯定するように炎症を予測させるMRI画像の変化と、経時的なヘルニア塊の縮小、消失を確認できた。画像の変化に伴い理学検査においても改善が確認された。【まとめ】積極的保存療法に抵抗する難治性椎間板ヘルニア症例に対して、非観血的な中間療法として温熱効果を持たせた超音波療法を紹介した。画像所見、理学検査所見とも良好な結果を得ることができた。今後は、症例数を増やし、レベル毎の違い、照射後の副作用の有無、長期間の予後を含め検討していきたい。

1 0 0 0 OA 腹部ベルト装着におけるバランス能力の影響について

- 著者

- 大西 広倫 美崎 定也 川崎 卓也 末永 達也 山本 尚史 木原 由希恵

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.35 Suppl. No.2 (第43回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.A1552, 2008 (Released:2008-05-13)

【目的】 人は加齢により著しく平衡機能の低下が見られる。また,外乱刺激に対する反応の低下により高齢者は転倒しやすい傾向にある。臨床で腹腔内圧(腹圧)を高める事で,しばしばバランスの向上が見られる事がある。腹圧の維持・向上は体幹・腰部の安定性のみならず,四肢の運動機能に重要である。今回,高齢者を対象に簡便な方法として,腹圧へのアプローチが身体制御,平衡機能においてどのように影響を及ぼすのか,検討する事を目的とした。【方法】 対象は本研究に同意した当院関連施設デイサービスを利用している高齢者26名(年齢69.7±6.8歳)とした。今回,介護度としては要支援1から要介護2の方々を対象に男性19名,女性7名で脳血管障害20名,下肢整形外科疾患2名,その他4名であった。除外基準としては立位が著しく不安定、また10m以上の歩行が困難な者とした。検討項目としてはFunctional reach test(FRT),Timed up and go test(TUG)を用い,同一対象者で腹部ベルト装着あり・なしの条件下で測定しその差を検討した。腹部ベルト装着あり・なしの条件下で,Functional reach test(FRT),Timed up and go test(TUG)を測定しその差を検討した。FRTは,Duncanらの方法をもとに施行した。またTUGは,Podsiadloらの方法をもとに施行した。ベルトの装着位置においては,関らの方法を一部改定し,Jacob線直上の水平面上で,立位にて測定し,腹囲より5cm短い長さでベルトを装着した。ベルトは市販の4cm幅の物で,1cm間隔で目盛りを付けた。なお,測定はそれぞれ一回づつ,ランダムにて行った。統計解析はWilcoxonの符号付き順位検定を用い,有意水準5%とした。【結果】 両検査の測定値をベルト装着あり・なしの二条件間で比較した結果,FRTにおいては,ベルト装着ありで中央値(四分位範囲)22.1(17.3~30),装着なしで21.5(14~24.8)でありベルト装着の方が有意に大きかった(P<0.05)。TUGにおいては,ベルト装着ありで14.6(12.2~21.4),装着なしで16.3(12.1~25.7)であり,ベルト装着ありの方が,装着なしに比べ,有意に短かった(P<0.05)。【考察とまとめ】 今回,高齢者の腹部にベルトを装着する事で静的・動的バランス機能の向上が認められた。ベルトを使用する事で腹圧を高める,腹圧の上昇が腰椎を安定化させる事,また下部体幹の固定性が増す事が言われている。今回,静的・動的バランス機能の向上においては,腹腔内圧の上昇により,四肢の運動機能が高まった事が考えられる。腹圧を高め,バランス機能の向上を図る事は,ベルトを使う事で簡便にできる有用な手段の一つである。

1 0 0 0 OA 338. 顎コントロール式電動車いすを使用して大学に入学した第4頸髄損傷者

1 0 0 0 OA 姿勢制御能力とハムストリングス/大腿四頭筋筋トルク比の関係

- 著者

- 粕渕 賢志 藤田 浩之 福本 貴彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.37 Suppl. No.2 (第45回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.A4P3021, 2010 (Released:2010-05-25)

【目的】立位の保持には、視覚、前庭迷路や足底の圧および触受容器、下肢筋の固有受容器、関節器官などの体性感覚からの情報感覚が関与している。バランス機能評価として不意な外乱を与えることによる膝の動揺や下肢の反応能力を、膝関節の加速度をみることにより評価している報告が多くみられる。また両下肢の機能として一側優位性が報告されており、両・片脚起立において左足は右足より支持性が高く直立姿勢を支持し、右足は運動作用の役をなすとされている。バランス機能と筋力に関する報告は多く、片脚バランス能に右下肢では前後動揺と膝筋力との間に相関関係があり、左下肢では膝筋力と相関が認められなかったという報告もある。しかし、筋力の評価において膝周囲の筋バランス指標であるハムストリングス/大腿四頭筋筋トルク比(以下H/Q比)を用いた報告は少ない。 よって、今回の研究の目的は、不意な外乱を与えることによる膝の動揺とH/Q比の関係をみることと、下肢の一側優位性から左右差が認められるかを調査することとした。【方法】対象は、下肢に整形外科疾患の既往がない健常成人8名(男性3名、女性5名)。平均年齢24.3±1.3歳。8人とも右利きであった。3軸加速度計MA-3-10Ac(MicroStone株式会社)を対象者の両側の外側上顆と不安定板上にそれぞれ貼付固定した。不安定板は底が円柱状で左右方向のみ動揺するものを使用した。被験者には不安定板上で立位姿勢をとらせ、なるべく姿勢を維持するように指示した。次に被験者に見えない後方から不意に不安定板を傾斜させた。この傾斜に対しても姿勢を保持するように指示を行った。不安定板は左右各3回ずつ傾斜させた。不安定板の揺れを標準化するために、無次元化([膝の加速度]/[不安定板の加速度])し、側方動揺の最大値と3軸の合成最大値を膝動揺の指標とした。加速度データのサンプリング周波数は100Hzとした。等速性筋力はSystem3 ver.3.33(BIODEXSYSTEMS)にて測定した。角速度60度/秒、180度/秒にて求心性の膝伸展筋力と膝屈曲筋力を左右各3回測定し、体重補正した膝伸展筋力と膝屈曲筋力を用いてH/Q比を算出した。各相関はPearson相関係数を求め、危険率を0.05未満で有意とした。【説明と同意】被験者に対し研究の説明を行い、同意を得られた者のみデータを採用した。【結果】不安定板傾斜時の左膝動揺の3軸合成最大値と左下肢の角速度180度/秒の等速性筋力の間に有意な相関を認めた(r=-0.738,p<0.05)。そのほかの膝の動揺とH/Q比には相関は認められなかった。【考察】左下肢の角速度180度/秒のH/Q比が高いほど、左下肢の膝の動揺は軽減する傾向にあった。しかし、そのほかの膝の動揺とH/Q比には相関は認められなかった。左下肢で相関がみられたのは、被験者全員が右利きであり、左足は右足より支持性が高いと報告されていることから、支持性を高めるために膝周囲の筋バランスが右下肢よりも必要であることを示している。また角速度60度/秒のH/Q比では相関を認めず、角速度180度/秒のH/Q比で相関が認められたことより、姿勢制御にはその瞬間の筋力発揮が必要であり、速い速度で筋力がバランス良く使用できることが重要であると示している。膝の動揺に対して筋力比が関与していたため、膝の動揺を軽減させていくためには膝周囲の筋力の値だけではなく、H/Q比も考慮した理学療法プログラムを考案し、実施していく必要があると考えられた。【理学療法学研究としての意義】今回健常成人の動的バランスの姿勢制御において、筋力比であるH/Q比が関与していることが示された。これよりH/Q比を考慮することにより、より効果的にバランス機能を向上させることができると考えられる。また、高齢者への姿勢制御能力を向上させることにも応用が可能であるのではないかと思われる。理学療法を施行するにあたり、筋力について新たな一面から捉えることができるため、今後筋力比を筋力の評価方法の新たな指標にすることが可能であると考える。今後はH/Q比と前後、上下方向の動揺の関係や、性差、年齢差による違いを調査し、膝関節の動揺が小さくなる最適な筋力比の数値を調査していきたい。またそのほかの筋力比と姿勢制御能力の関係を検証していきたい。

- 著者

- 徳久 謙太郎 松田 充代 松尾 篤 冷水 誠 庄本 康治 鶴田 佳世 宇都 いづみ 高取 克彦 梛野 浩司 生野 公貴 岡田 洋平 奥田 紗代子 竹田 陽子

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, pp.A0798, 2006

【はじめに】ハンドヘルドダイナモメーター(以下HHD)は簡易かつ携帯性に優れた等尺性筋力測定器であり、先行研究によるとその再現性・妥当性は良好であるとの報告が多い。しかし従来の徒手による膝伸展筋力測定方法では、女性検者のHHD固定力に限界があり、筋力が強い場合には正確に測定できないことや、被検者の体幹筋力が弱い場合には、転倒防止のため2人のセラピストが必要になることなど、臨床的有用性にはまだ問題がある。そこで今回、HHD固定力を強化し、臨床において安全かつ簡易に測定できることを重視した測定方法である「H固定法」を考案し、その男女検者間再現性や、測定にベルトを使用した場合との同時妥当性、及び測定時間の比較により簡便性を検討した。<BR>【対象及び方法】対象は、当院通所リハビリテーション利用者の内、中枢神経疾患の既往のない者25名(男7名、女18名)である。検者は、HHD使用経験のある理学療法士男女2名で、HHDはアニマ社製μTas MF-01を使用した。測定は当院で考案したH固定法にて行った。H固定法は、被検者の肢位を車椅子座位にて下腿下垂位とし、検者のHHDを装着した上腕を同側下肢にて補強することにより、HHDの強力な固定を可能にしている。測定は、各被検者に対し男性検者・女性検者・ベルト使用にて1回ずつ、測定順序はランダムに実施した。測定結果は測定終了時まで、被検者および検者に知らせないことにより測定バイアスを排除した。測定時間は、オリエンテーションの開始から測定終了時までの所要時間を記録者が測定し、同じく検者には測定していることを知らせなかった。統計学的解析は、男女検者間の再現性を級内相関係数(以下ICC)にて、H固定法とベルトによる測定との同時妥当性をピアソンの積率相関係数にて検討した。<BR>【結果】男性検者と女性検者間のICCは0.96であった。ベルト使用時と男性検者、女性検者とのピアソンの積率相関係数は、それぞれ0.94、0.92であった。女性検者のH固定法による測定時間は平均2分26秒、ベルト使用時は平均4分9秒であった。<BR>【考察】山崎らは女性が徒手にてHHDを固定できる最大重量は平均19kgであったと報告している。本研究においては、筋力が19kgを超える被検者が7人いるにもかかわらず、1回の測定でICCが0.96という良好な検者間再現性が得られた。これはH固定法によるHHD固定力が、従来の測定方法よりも優れていることが一因であると考える。また、先行研究において妥当性が確認されているベルト使用による測定と高い相関がみられたことから、H固定法による測定は妥当性を有しているといえる。H固定法を使用した場合の測定時間は平均2分26秒であり、実際の臨床場面においても簡便に測定が可能である。H固定法による等尺性膝伸展筋力測定は、再現性・妥当性・簡便性のある臨床的に有用な測定方法である。

1 0 0 0 後頭下筋群が衝動性眼球運動に及ぼす影響について

- 著者

- 平良 眞也 目島 直人 神山 寛之

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, pp.A3P2073, 2009

【目的】日々の臨床の中で、姿勢を変える事で様々な変化が出てくる事はセラピストなら誰でも経験する事である.担当の患者で野球を趣味に持つ方の治療をしている際に、打撃姿勢を変え、頚部の筋緊張の調整を行った際に、『ボールが見やすくなった』とのコメントが聞かれた.<BR>そこで今回、後頭下筋群の筋緊張を変化させた時に衝動性眼球運動にどのような影響があるのか、関連性を調べたので以下に報告する.<BR>【方法】今回の研究の意図をしっかり説明した上で了承を得た、身体に問題のない健常成人9名.左右の目を片目ずつ、眼球運動幅を計測する.計測方法は、まず壁にテープメジャーを横にして貼り付け、被検者の目線の高さに合わせて設定する.そして被検者の目と壁の距離を30cmに設定し、端坐位をとらせる.計測は被検者には左目を押さえてもらい、頭部を動かさないように注意してもらう.その時、目の前の数字を基準に、テープメジャー上の目盛の数字がはっきり見える所までを答えてもらい、基準からの距離を計測した.これを耳側方向、鼻側方向の距離を計測し、左目も同様に計測した.<BR>そして被検者の眼球運動を左右方向で行い、その時に左右どの方向に動かし易いかを聴取し、後頭下筋群の筋収縮の強弱を徒手にて左右差を確認した.そして筋収縮の左右差と眼球運動幅、眼球の動かし易さと眼球運動幅の関連を調べた.また、後頭下筋群の筋緊張を左右ほぼ同等となるよう坐位姿勢を変化させ、眼球運動幅の変化をアプローチ前と同様に計測、比較した.<BR>【結果】(眼球の動かし易さと眼球運動幅)左右へ眼球運動を行なってもらい比較した結果、9例中7例、眼球運動幅が大きい側と反対方向に眼球の動かしやすさを訴えた.(後頭下筋群の筋収縮の左右差と眼球運動幅)9例中7例が、左右の眼球運動で眼球運動幅が大きかった目の側と反対側後頭下筋群の筋緊張が高かった. (アプローチ前後の眼球運動幅)アプローチ後、被検者9例中8例が眼球運動幅が増大した.殆どの被検者において動かし易さが変化したと訴えた.<BR>【考察】スポーツでは動体視力が必要となる.その中で衝動性眼球運動に焦点を当てた.当初、眼球運動幅が大きい側の目の方向に動かし易いと考えていたが、反対の結果となった.これは眼球を動かしにくい側の眼球運動を動かし易い側で代償しているのではないかと考える.そして後頭下筋群の筋収縮の差も、努力性筋収縮を引き起こしていたのではないかと考える.また、坐位姿勢を変化させ、頭頚部の筋緊張を変化させた事で眼球運動幅の増大が起こった理由として、衝動性眼球運動及び頚部運動の両方を駆動するものが運動前野にある事、運動前野の腹側部位が刺激を受けると、衝動性眼球運動を活性化する事から、後頭下筋群の筋緊張の調整をする事で眼球運動が活性化し、眼球運動幅も増大したものと考える.<BR>【まとめ】衝動性眼球運動と後頭下筋群の筋緊張には関連があると考えられる.

1 0 0 0 OA 高齢者がバランストレーニングを行う際の動作速度は効果に影響を及ぼすのか?

- 著者

- 永井 宏達 市橋 則明 山田 実 竹岡 亨 井上 拓也 太田 恵 小栢 進也 佐久間 香 塚越 累 福元 喜啓 立松 典篤 今野 亜希子 池添 冬芽 坪山 直生

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.36 Suppl. No.2 (第44回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.E2S2007, 2009 (Released:2009-04-25)

【目的】加齢に伴い、筋力、バランス機能、柔軟性、敏捷性といった運動機能の低下がみられ、特に、バランス機能は加齢による低下が顕著であるとされている.近年、高齢者に対するバランストレーニング効果に関する報告が散見されるが、ゆっくりとした動きでのバランストレーニングと素早い動きでのバランストレーニングのどちらの動作速度でのバランストレーニングが効果的であるかは明らかではない.そこで本研究は、施設入所高齢者に対して素早い動きのバランストレーニング(RBT)と、ゆっくりとした動きのバランストレーニング(SBT)の二種類を実施し、その効果の違いを明らかにすることを目的とした.【対象と方法】対象はケアハウスに入所している高齢者41名(男性5名、女性36名、平均年齢:81.9±6.8歳)とし、RBT群(17名:80.8±7.0歳)とSBT群(24名:82.5±6.7歳)に対象者を分類した.なお、対象者には研究についての説明を行い、同意を得た.バランストレーニングとして、片脚立位、前方・左右へのステップ動作、椅子からの立ち上がりなどからなる20分程度の運動プログラムを週2回、8週間実施した.これらのトレーニングを、RBT群には、バランスを保ちながらできるだけ素早く特定の姿勢をとらせ、その後姿勢を保持するようにし、SBT群にはゆっくりとした動きで特定の姿勢まで移行させるように指導した.なお、2群のそれぞれの運動回数および運動時間は統一した.バランス能力の評価として、開眼・閉眼片脚立位保持時間、立位ステッピングテスト(5秒間での最大ステップ回数)、静止立位時の重心動揺面積(RMS)、前後・左右方向の最大随意重心移動距離をトレーニング前後に測定した.2群間のトレーニング効果を比較するために、反復測定二元配置分散分析を行った.【結果と考察】2群間のベースラインのバランス機能に有意差はみられなかった.二元配置分散分析の結果より、トレーニング前後で主効果がみられたバランス項目は、立位ステッピングテストであった(p<.05).このことから、立位でのステップ動作は、バランストレーニングを行う動作速度にかかわらず改善することが明らかになった.また、前後方向の最大随意重心移動距離に交互作用がみられたため (p<.05)、RBT群、SBT群それそれで対応のあるt検定を行った結果、RBT群においてはトレーニング後に前後方向の最大随意重心移動距離の有意な改善がみられたが(p<.05)、SBT群では変化がみられなかった.本研究の結果より、施設入所高齢者においては、素早い動きを伴うようなバランストレーニングを行う方がより多くのバランス機能を改善させる可能性が示唆された.【結語】施設入所高齢者におけるバランス機能向上には、素早い動きのトレーニングが有用である可能性が示唆された.

1 0 0 0 大学生バドミントン選手の傷害と熱中症に関する研究

- 著者

- 利根川 直樹 浦辺 幸夫 前田 慶明 沼野 崇平 辰巳 廣太郎 橋本 留緒

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, 2017

<p>【はじめに,目的】</p><p></p><p>バドミントン競技では,前後左右への機敏なフットワークが要求され,スマッシュなどストローク時に上肢の爆発的な力が必要となる。外傷は捻挫や肉離れなど下肢に多く,障がいは肩・肘関節など上肢に多いといわれているが(村尾,2012),その受傷機転を調査したものは少ない。さらに,競技中は風の影響を避けるため,真夏でも窓を閉め切る必要があり,苛酷な暑熱環境下でのプレーとなる。そのため熱中症発生の危険性が高いが(倉掛,2003),バドミントンの熱中症の発生状況に関する研究は少ない。</p><p></p><p>本研究の目的は,大学生バドミントン選手の傷害とその受傷機転,そして熱中症発生の実態を把握し,今後の予防対策の一助とすることとした。</p><p></p><p>【方法】</p><p></p><p>中国・四国地方のバドミントン部に所属する大学生577名にインターネットによるアンケートを実施し,有効回答の得られた218名(男子111名,女子107名)を対象とした。アンケート回収率は37.8%であった。</p><p></p><p>調査項目は身長,体重,競技経験年数,練習時間,外傷の有無と部位,外傷名,障がいの有無と部位,障がい名,受傷位置と動作,熱中症の有無・自覚症状・時期とした。熱中症の重症度は,自覚症状の回答から先行研究の判別方法を参考に,I度(軽度),II度(中等度),III度(重度)に分類した(坂手ら,2013)。</p><p></p><p>統計学的解析には,各項目について外傷経験のあり群,なし群の群間比較と,障がい経験のあり群,なし群の群間比較にMann-WhitneyのU検定,χ<sup>2</sup>検定を用いた。いずれも危険率5%未満を有意とした。</p><p></p><p>【結果】</p><p></p><p>選手218名中のべ75名(男子35名,女子40名)に外傷経験があり,のべ75名(男子44名,女子31名)に障がい経験があった。外傷部位は足関節が51件と最も多く,外傷名は捻挫が43件と最多であった。障がい部位は下腿前面が24件と最も多く,障がい名はシンスプリントが19件と最多であった。コート内の受傷機転は,非利き手側後方での外傷の割合が25.2%と最も高かった。外傷経験あり群は練習時間が有意に長く(p<0.01),外傷経験あり群および障がい経験あり群は,競技経験年数が有意に長かった(p<0.01)。</p><p></p><p>過去1年間の熱中症発生件数は52件であり,7月が最多で20件であった。熱中症経験者のうちI度は10.3%,II度86.2%,III度3.5%であった。</p><p></p><p>【結論】</p><p></p><p>本研究から,大学生バドミントン選手では外傷,障がいともに下肢に多い傾向がみられた。受傷機転では,非利き手側後方での受傷割合が高いことが明らかとなった。非利き手側後方ではオーバーヘッドストローク後に片脚着地となることが多く,傷害リスクの高い動作である可能性が示唆された。</p><p></p><p>大学生のスポーツ活動時の熱中症の調査と比較すると(坂手ら,2013),本研究ではIII度の割合が低値を示したものの,II度の該当率が高く,重症化させないように注意喚起を行う必要がある。</p><p></p><p>本研究によって,大学生バドミントン選手のある程度詳細な調査結果を得られた意義は大きい。</p>

- 著者

- 平川 善之 隈本 健 釜谷 幸児 野原 英樹 安田 和弘 津本 要 山崎 登志也 元尾 篤 牛島 幸治 北川 智子 蓮尾 幸太

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, pp.C0845, 2004

【はじめに】腹筋群の緊張による腹圧の維持・増強は、体幹・腰部のみならず四肢の運動機能に重要である。実際臨床場面でも、腰部・四肢の障害側と一致した腹圧の左右差が問題となる症例は多い。Richardsonらは腹横筋の収縮による腹部引き込み動作が腹圧の向上に影響するとし、圧バイオフィードバック装置を用いた評価方法を紹介している。臨床的には血圧計マンシェットで代用した方法がある。これらは腹部全体の評価であり、左右差を反映したものではない。そこで今回、腹圧評価の一指標として左右を分別して測定した。この結果と我々が臨床で行う体幹安定性テストを比較し、その有効性を検討した。<BR>【方法】健常被検者18名に対して以下の2つのテストを行い、比較検討した。腹部引き込みテスト(以下テスト1):Richardsonらの方法に則って腹臥位での腹横筋収縮による腹部引き込み動作を十分習得させた後、正中線の左右腹部下に二つの血圧計マンシェットを配置し、水銀計の目盛を70mmHgに設定した。被検者に5秒間の腹部引き込み動作を行わせ、その際、水銀計の増減の安定値を記録した。測定は10回行い、各試行間に30秒間の休息を入れた。体幹安定性テスト(以下テスト2):被検者は足底接地しない端座位を保持し、検者が左右の肩の上に徒手的に体重の60~70%程度の負荷を加えた。肩甲帯挙上などの代償動作の出現や体幹中間位を保てなかったものを「不安定」と評価した。(背景に目盛を設定し3人のPTが評価)<BR>【結果】テスト1は左右差有り:11名、左右差無し:7名であった(t検定 危険率5%)。テスト2は左右差有り:9名、左右差無し:9名であった。テスト1・2共に左右差有り:8名、共に左右差無し:6名、どちらにも属さない:4名であった。これら2つのテスト間の関連性を検定するためフィッシャーの直接法を用いた。その結果、テスト1における左右差の有無が、テスト2における左右差の有無に一致する確率が高いことがいえた(p<.05)。<BR>【考察】今回、左右腹部下で腹部引き込みテストを実施した結果、半数以上の11名に左右差が認められた。このことから腹圧を反映する腹部引き込み動作に左右差があることが示唆された。さらに体幹安定性テストにて評価された左右差が、腹部引き込みテストでの左右差と一致する確率が高いことから、これら2つのテストは体幹機能の左右差を評価できる一つの指標となることが考えられた。身体の運動に先行しておこる腹横筋収縮による腹圧の上昇は、体幹の安定性に関与し、四肢の運動や動作を効率的に行うための重要な要素となる。この機能が片側的に損なわれると、体幹の安定性を必要とする動作等に支障を来たす可能性が考えられる。今後、より多くの健常者のデータを収集すると共に、諸動作との関連性を検討していきたい。

- 著者

- 木下 一雄 中島 卓三 吉田 啓晃 樋口 謙次 中山 恭秀 安保 雅博

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, pp.48100456, 2013

【はじめに、目的】我々はこれまで後方進入法による人工股関節全置換術(以下THA)後早期(退院時)における靴下着脱動作に関与する因子の検討を行ってきた。そこで本研究においてはTHA後5か月における靴下着脱動作の可否に関与する股関節の可動域を検討し、術前後の各時期における具体的な目標値を提示することを目的とした。【方法】対象は2010年の4月から2012年3月までに本学附属病院にてTHAを施行した110例116股(男性23例、女性87例 平均年齢60.9±10.8歳)で、膝あるいは足関節可動域が日本整形外科学会と日本リハビリテーション医学会が定める参考関節可動域に満たない症例は除外した。疾患の内訳は変形性股関節症85股、大腿骨頭壊死31股である。調査項目は術前、退院時(術後平均22.7±7.0日)、術後2か月時、術後5か月時の股関節屈曲、外旋、外転可動域、踵引き寄せ距離(%)(対側下肢上を開排しながら踵を移動させた時の内外果中央から踵までの距離/対側上前腸骨棘から内外果中央までの距離×100)と術後5か月時の端座位での開排法による靴下着脱の可否をカルテより後方視的に収集した。靴下着脱可否の条件は端座位にて背もたれを使用せずに着脱可能な場合を可能とし、それ以外のものを不可能とした。統計学的処理はロジスティック回帰分析を用いて目的変数を術後5か月時における靴下着脱の可否とし、説明変数を各時期における股関節屈曲、外旋、外転可動域、踵引き寄せ距離とした。有意水準はいずれも危険率5%未満とし、有意性が認められた因子に関してROC曲線を用いて目標値を算出した。【倫理的配慮、説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言に基づき実施した。また本研究は当大学倫理審査委員会の承認を受けて施行し、患者への説明と同意を得た上で測定を行った。【結果】 術後5か月時の靴下着脱の可否は可能群103股、不可能群は13股であった。術後5か月時の靴下着脱の可否に関与する因子として、術前では股関節外旋と踵引き寄せ距離が抽出され、外旋のオッズ比(95%信頼区間)は1.124(1.037-1.219)、踵引き寄せ距離は1.045(1.000-1.092)、判別的中率は93.1%であった。それぞれの目標値、感度、特異度、曲線下面積は、外旋では25°、76.7%、92.3%、0.912で、踵引き寄せ距離は40.4%、84.5%、76.9%、0.856であった。退院時、術後2か月時、術後5か月時においては踵引き寄せ距離が因子として抽出され、退院時のオッズ比(95%信頼区間)、判別的中率は1.054(1.012-1.097)、91.4%、術後2か月時は1.092(1.008-1.183)、89.6%、術後5か月時は1.094(1.007-1.189)、91.3%であった。各時期の目標値、感度、特異度、曲線下面積は、退院時では40.4%、88.3%、61.5%、0.814であり、術後2か月時は50.0%、93.2%、61.5%、0.842で、術後5か月時では61.0%、80.1%、92.3%、0.892であった。【考察】我々の靴下着脱動作に関する先行研究は、術後早期における長座位での靴下着脱動作に関与する因子の検討であった。退院後の生活環境やリハビリ継続期間を考慮すると、実用性のある端座位での靴下着脱動作を継続期間中に獲得するための機能的因子を明確にすることが必要であった。先行研究では術前に靴下着脱が困難なものが退院時に着脱可能となるには外旋可動域が必要であった。今回の結果からも術前では股関節の変形により可動域制限がある場合でも股関節の外旋により代償して靴下着脱が可能となることが術後5か月の着脱動作能力に必要であると考えられる。また、術後5か月の靴下着脱を可能とするための機能的な改善目標として踵引き寄せ距離が抽出された。臨床的に術後の股関節可動域は概ね改善するが、疼痛や習慣的な動作姿勢の影響により改善経過は多様である。また、靴下着脱動作は股関節から足関節までの下肢全体を使った複合関節による動作である。このことから術後では単一方向の可動域を目標とするだけではなく、総合的、複合的な可動域の改善目標により着脱能力の獲得を目指すべきであると考える。具体的には術後2か月までに対側の膝蓋骨上まで踵を引き寄せられることが望ましいと考える。今後は踵引き寄せ距離に影響する軟部組織の柔軟性や疼痛の評価を行い、踵引き寄せ距離を改善するためのアプローチに関しても検討していきたい。\t【理学療法学研究としての意義】本研究により各時期の具体的な目標値が明確になり、術後5か月時までの経時的な改善指標となり得る。これにより術前後の患者指導の効率化や質の向上が図られると考える。

1 0 0 0 運動器疾患有病者における予防の意識調査:─各世代層の特徴─

- 著者

- 山田 月男

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, pp.Gb1448, 2012

【はじめに】 平成19年、日本整形外科学会はロコモティブシンドローム(運動器症候群、以下、ロコモとする)を提唱した。ロコモは高齢世代のみではなく、その予備軍(中高年世代)の問題でもあると進言されている。その予備軍に対する予防も重要な因子であると考える。しかし、その予防に対する施策・具体的方法は未だ不十分と考える。ただし、予防を提供する側のみならず提供を受ける側の意識も重要な因子と考える。アンケートによりその予防に対する意識を実際の有病者に確認した。8割の患者が予防に関する意識があったが2割の患者は意識が低かった。また世代間で予防に関する認識の違いがわずかながらも存在すると考えられた。今回の調査から見られた予防に対する世代間の特徴を述べ、若干の知見と見解を踏まえ報告する。【方法】 対象は運動器疾患の確定診断を受け本院リハビリテーション科通院中で本題について了解を得た外来患者27名(男性10名、女性17名、43歳から85歳、平均年齢65.6歳)。方法はアンケートによる質問紙法とした。アンケート内容は、1、予防リハ(仮称)を受ける機会があれば受けるか受けないか、2、受ける理由、受けない理由を可能な限り具体的に明記する、3、予防リハとして希望する内容を提示し複数回答可として選択(筋力・可動域・骨密度などの測定計測、予防体操・運動方法の説明・提示、予防に有効な食事・副用薬の説明等とした。【説明と同意】 アンケート実施前に書面にて実施することを告知した。各患者に質問紙を提示し説明、協力を依頼、また学会等で報告することに承諾を得た上で実施した。【結果】 アンケートに承諾を得て実施できた27名中、予防リハを受けると回答したのは22名(81%)、受けないと回答したのは5名(19%)であった。予防リハを受けると回答した40歳から50歳代の内容を提示する。「年齢と共に衰えを実感する場面が少なくないので時間が取れれば受けてみたい」、「悪い股関節の負担を減らすために他の部位を強化、ケアしてできるだけ人工股関節になる日を遅らせたい」、「予防になるなら受けたほうがよい」、「症状がひどくなる前のリハビリなので悪化前に良くできるのであれば受ける」という内容であった。同様に予防リハを受けると回答した60歳~80歳代の内容を提示する。「悪くならないように」、「理由は特にありませんが心配が少しでもなくなるのであればという程度です」、「アンチエイジングの一つとして」、「ひどくなると困るから」等の内容であった。予防リハを受けないと回答した内容は「必要にせまられないとリハビリを受けようとする意欲がわかないと思う」、「自分の知識の範囲内でやってみます」、「事前に病気の種類により予防を行うときは受けることもある」、等であった。【考察】 予防リハを受けない具体的な回答から理学療法が予防としての役割、認識が不十分であると患者側にも印象として持たれていることが示唆された。中高年世代の予防に対する意識はポジティブな意見と考える。この世代は自身の体に対して衰えやケア、また悪化させないなどの問題・項目などを自ら真剣に考える意識があると伺えた。これを「予防に対する能動的な意識」と解釈したい。高齢と呼ばれる世代は予防に対する意識はネガティブな要素が強いと考える。転倒や寝たきりなど将来的な問題の因子を発生させる運動器疾患の予防ということに真剣に考える世代と思われたがあまり真剣に意識していないことも伺えた。このように予防に対する意識の低い状態、また受身的な場合は「予防に対する受動的な意識」と解釈したい。この場合、予防を積極的に意識せず実行することも消極的と考える。【理学療法学研究としての意義】 理学療法分野が今後、予防分野に本格参入する場合、「その対象者を把握する」という意味では、本報告が若干の参考資料となると考える。