1 0 0 0 OA ユダヤ教におけるタルムード学の意義と批判精神の育成(<特集>宗教の教育と伝承)

- 著者

- 市川 裕

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.2, pp.293-317, 2011-09-30 (Released:2017-07-14)

- 被引用文献数

- 1

本論文は、ユダヤ教共同体が一五〇〇年間、社会的にパーリアの状態にあった共同体の内部において形成したユダヤ法の精神文化の意義を考察する。古代ユダヤ社会は、西暦一世紀から二世紀にかけて、ローマ帝国からの独立を目指して二度の大戦争を交え、神殿の崩壊、社会の壊滅、エルサレムからの追放といった一連の苦難を受けた。そののち彼らは、政治的自立と独立の夢を放棄し、唯一神の教えの徹底的な学習と実践を自らの生きる道と定めることを決断した。そこから導かれるタルムードの学問は、神への愛に基づいて、徹底した討論によって理性的に相手を説得する方法であった。それは、ユダヤ賢者が預言者の伝統である偶像崇拝との闘いを継承したことによって達成された。その具体例をタルムードにおけるラビたちの思惟方法と討論における論証法の中から抽出したい。ここでいう偶像崇拝とは、社会的権威への盲従や、先入見に無批判な知的怠慢に対する批判的態度であって、ラビたちが新たな形式での偶像崇拝批判を宗教的人格形成の根幹にすえたのである。

- 著者

- 平沢 隆之 渡辺 翔 須田 義大 吉田 秀範 中野 公彦 水間 毅 長谷川 智紀 竹内 俊裕 栃岡 孝宏 山本 康典 岩下 洋平 藤元 秀樹 東 耕一

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.177-182, 2015-03-01 (Released:2015-03-30)

- 参考文献数

- 7

車車間通信型ASV の普及スキームの一環として提案した路面電車と自動車の間での通信型ASV プロトタイプサービスを,実証実験への試供が可能となったASV 通信機を用いて構築した.両車両が見通し不良状況にて1 対1 で遭遇する基礎的なシーンを想定し,広島地区第二次ITS 公道実証実験デモに合わせて機能検証データを取得した.その結果,プロトタイプサービスが路面電車運転士の気づき支援に必要な機能を満たすことを確認した.

- 著者

- 南 咲貴子

- 出版者

- 関係性の教育学会

- 雑誌

- 関係性の教育学 (ISSN:13490206)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.129-143, 2022-05-01 (Released:2022-06-17)

- 著者

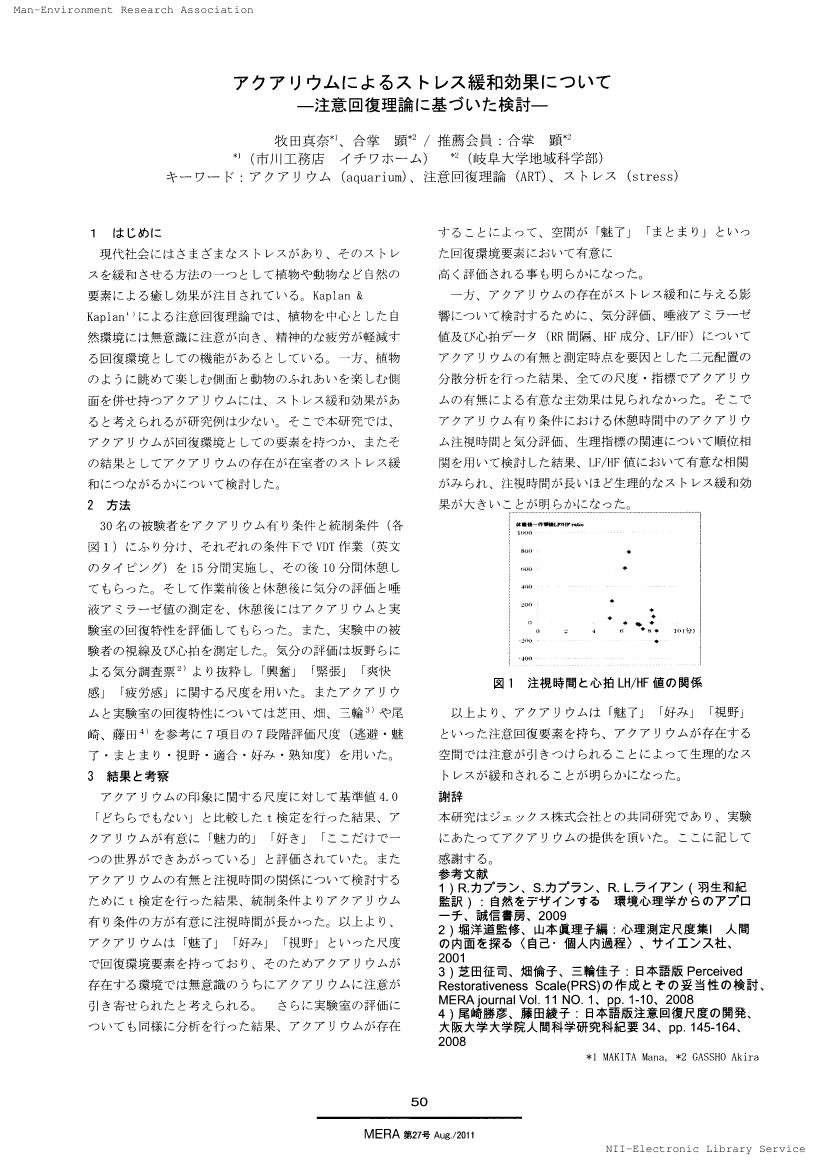

- 牧田 真奈 合掌 顕

- 出版者

- 人間・環境学会

- 雑誌

- 人間・環境学会誌 (ISSN:1341500X)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.50, 2011-08-25 (Released:2019-03-19)

- 著者

- 竹中 克久

- 出版者

- 日本社会学理論学会

- 雑誌

- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.107-119, 2017 (Released:2020-03-09)

本稿は、批判的経営研究(Critical Management Studies [CMS])を、組織文化研究のオルタナティブとして正当に位置づける試みである。そのために、既存の組織文化研究を4つのセルに分類し、CMSによる組織文化研究の意義と可能性を強調する。組織文化は一般的に“組織成員によって内面化され共有された価値、規範、信念のセット”と考えられてきた。そこでは、企業をはじめとした組織の競争力の源泉として、組織文化がもたらす忠誠心の強さや組織成員の一体感が強調される事が多かった。その後、E. H. シャインにより、組織文化概念の重層的なモデルが示されることによって、過度の実践性は薄れ、理論の科学化・精緻化が進んでいった。その後、このモデルは組織シンボリズムのG. モーガンや、組織美学のP. ガリアルディらによる批判を経て、組織文化は組織成員によるシンボルの多様な解釈の対象として位置づけられた。 このような組織文化に対して懐疑的なアプローチをとるのが本稿で詳述するCMSの立場である。M. アルベッソンを嚆矢とするCMSは、文化が権力者によって強制的に組織成員にすり込まれることによって、自らの組織文化を当然視し、神格化し、果てにはその組織文化に強く依存するメンバーである文化中毒者(cultural dopes)を産み出す危険性を指摘する。文化中毒者は、既存の文化を本質的で合理的かつ自明のものとみなし、ほかのオルタナティブな社会的現実を作り出すことを控える(Alvesson [2001] 2013: 153)。昨今、企業をはじめとした組織の不祥事は後を絶たない。その原因に組織文化があることが指摘される場合が多いが、CMSを除く既存の組織文化研究では組織文化の「負」の側面についてアプローチできないことを本稿において明らかにする。

- 著者

- Zhi Li Huidong Zhao Jialu Yin Shushan Qiao Yumei Zhou

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- IEICE Electronics Express (ISSN:13492543)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.11, pp.20220102, 2022-06-10 (Released:2022-06-10)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 2

A fully integrated CMOS RC oscillator is presented. The oscillator is inverter-based. An adaptive body biasing (ABB) scheme is proposed to regulate the trip point of the decision inverter adaptively, thus alleviating the frequency variation over PVT. To achieve low power consumption all components are in the sub-threshold region. The circuit is designed in a 55-nm CMOS process with an area of 0.052mm2. The simulation result shows a temperature sensitivity of 59ppm/°C from -40∼125°C which achieves a 72ppm/°C reduction as compared to an oscillator without ABB. the oscillator operates at 33kHz and consumes 183nW from a 0.6V supply.

- 著者

- Aya SAITO

- 出版者

- Psychologia Editorial Office

- 雑誌

- PSYCHOLOGIA (ISSN:00332852)

- 巻号頁・発行日

- pp.2021-B018, (Released:2021-09-16)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 1

While crafts such as stone toolmaking date back 2.5–3.4 million years, the earliest undisputed evidence of human-created art comes from the Upper Paleolithic, 12,000–50,000 years ago. Since then, Homo sapiens have continuously created various forms of art. Although the evolutionary rationale behind crafting is straightforward, art’s justification in the general evolutionary context is not, leading to continuing research investigating why art arose without an obvious function aiding adaptation. Our previous research comparing the drawing behaviors of chimpanzees and human children suggested that representational drawing is inspired by likening (pareidolia) against the backdrop of language acquisition. Past studies on children’s drawings have shown that children’s pictures are representational schemas that reflect and transmit their knowledge of objects and incorporate it from others, moderated by cultural differences. After reviewing the cognitive foundation of artistic expression from the perspective of evolution and development, we will discuss how representational art has affected human evolution as a cognitive niche and consider how cognitive psychology can approach the archaeology of art.

1 0 0 0 OA 歯口清掃による動揺歯の改善と宿主因子の関係

- 著者

- 渡邊 達夫 森田 学 平岩 弘 岸本 悦央

- 出版者

- Japanese Society for Oral Health

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.220-225, 1984 (Released:2010-10-27)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 5 5

徹底した歯口清掃によって, 歯の動揺が改善することはよく知られている。そこで今回は, どのような動揺歯が改善されやすいかを検討した。外来患者114人を対象とし, 2週間毎の来院時には, 徹底した歯口清掃と歯間部の清掃を主目的とした刷掃指導を行った。動揺度の測定は, 初診時, 4週間後, 8週間後に行った。その結果, 4週間後には50%の, また8週間後には56%の動揺歯において改善が認められた。また, 歯の動揺は, 患者の性別, 年齢, 動揺の程度, 歯の解剖学的形態等の宿主因子とは関係なく改善されることが示唆された。位置的関係では, 8週間後において右下1/2顎の歯の動揺の改善が, 他と比べて有意に低いことが示された。歯種別に検討したところ, 左下第一大臼歯が最もよく改善され, 右上第一小臼歯が最も悪いことが示された。

1 0 0 0 OA 「きっと」考

- 著者

- 山西 正子

- 雑誌

- 目白大学人文学研究 = Mejiro journal of humanities (ISSN:13495186)

- 巻号頁・発行日

- vol.(6), pp.127-140, 2010

1 0 0 0 OA 分断の時代に求められるサイエンスブリッジコミュニケーション

- 著者

- 丸 幸弘

- 出版者

- 日本コミュニケーション学会

- 雑誌

- 日本コミュニケーション研究 (ISSN:21887721)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.Special, pp.65-81, 2022-05-31 (Released:2022-06-03)

- 参考文献数

- 9

1 0 0 0 OA フランス現代政治の光景 : ひとつの断片

- 著者

- 土倉 莞爾

- 出版者

- 關西大學法學會

- 雑誌

- 關西大學法學論集 (ISSN:0437648X)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.1, pp.1-68, 2020-05-27

1 0 0 0 OA 錯滴定法の基礎

- 著者

- 山本 勇麓

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, pp.239-248, 1956-04-05 (Released:2010-05-25)

- 参考文献数

- 18

錯滴定法とは錯化合物生成反応に基く滴定分析法のことであって,古くからLiebigによって創案され,後にDénegésにより改良されたCN-に対する銀滴定法がある.すなわち,シアンアルカリの中性溶液に硝酸銀を滴下すればシアン化銀の白色沈澱を生ずるが,しんとうすることによってこの沈澱は消失する.これは次式の様に可溶性のシアノ銀錯イオンを生ずるからである.Ag++2CN-→[Ag(CN)2]-更に過剰の硝酸銀を続いて滴下すれば上記反応が終了した後には次式の様にシアン化銀が沈澱し,しんとうすることによっても消失しない白濁を生ずる。この白濁の確認によって終点が指示される.[Ag(CN)2]-+Ag+〓Ag[Ag(CN)2]Dénigésはこれを改良して沃度カリウムを指示薬として用いアンモニア性溶液での滴定を可能にした.該法は簡便的権であり,Cl-,Br-,I-およびCNS-等の共存下においてもCN-のみを定量することが出来る.このように錯化合物の生成を利用する滴定法はLiebig法を以って始めとするが,これから述べようとする“錯滴定法”はG.Schwarzenbachによって創設され且定義された“Die Komplexometrische Titration”のことであって,その特長とするところはいわゆるキレート試薬(Chelating Agent)を用いて滴定することである.すなわちG.Schwarzenbachは1945年以来エチレンジアミン四酢酸を始めとする一群のポリアミノカルボン酸およびポリアミン類について,金属錯塩の生成定数(formation constant)の測定を始めとし金属の滴定法への応用に至るまでの広汎な研究を遂行しているが,これらのキレート試薬に“Komplexon”なる名称を与えているところより,該法を“Komplexometrie”と称するのである.特に,エチレンジアミン四酢酸を滴定剤としエリオクロドムブラックTを指示薬とする水の硬度測定法はSchwarzenbach法として著名であり,その他これらのKomplexonを用いる分析化学的応用の文献は枚挙に邊がないほどである.エチレンジアミン四酢酸(ethylendiamine tetraace-tic acid)(EDTAと略称する)の分析化学への応用については,本邦では早川,上野,山口,水町,本田,坂口等の諸氏により,またその基礎的な部分については音在により,また配位化学については新村,文献については武藤,和田によりすでに詳細且こんせつに紹介されている。また該法の基礎についてはG.Schwarze-nbach自身による総説および箸書もあり,またE.MartellによるReviewがあるので,これらのRe-viewを適当に訳して紹介するのが本講の目的に最も適していると考える.従って,基礎的な面についてのみ記述し,応用的面については省略する.

1 0 0 0 OA 対話的な自己エスノグラフィ 語り合いを通した新たな質的研究の試み

- 著者

- 沖潮(原田) 満里子

- 出版者

- 日本質的心理学会

- 雑誌

- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.157-175, 2013 (Released:2020-07-09)

- 被引用文献数

- 1

本稿は近年注目されつつある自己エスノグラフィの手法を発展させ,対話的に実践した試みを紹介し,その有用性と意義を検討することを目的としている。自己エスノグラフィとは,自分自身の経験を探求し,自身の意識のありようや文化について明らかにしていく質的研究のひとつの方法である。従来は研究者本人による想起的な記述がその手法として広く知れ渡っていたが,筆者は対話者を設定して,障害を抱える妹との関係を中心としたライフストーリーを語り,それに対して継続して共同的に分析・解釈を行なうことを試みた。従来の自己エスノグラフィについては,データの信頼性の問題,物語としての読みやすさやわかりやすさの欠落,分析よりも自己語りへの過度な依存,そして他者との相互的なつながりが見えにくい点が批判されてきた。また,自己を客観視することの困難さ,自己探究に伴う精神的苦痛への対応の問題も研究の実践において指摘されてきた。それに対して対話的な自己エスノグラフィはそういった批判に応えた上で,さらには他者の介在により新たな視点が生まれ,研究の拡がりが増す等の有用性があると考えられた。最後にこの方法を施行する上での留意点として,対話者の資質,研究者と対話者の関係性についても考察を行なった。

1 0 0 0 OA 心臓胸部大血管領域におけるSSIの現状・日本心臓血管外科手術

- 著者

- 中井 真尚 山本 博之 種本 和雄 宮田 浩章 本村 昇

- 出版者

- 一般社団法人 日本外科感染症学会

- 雑誌

- 日本外科感染症学会雑誌 (ISSN:13495755)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.54-59, 2020-04-30 (Released:2020-06-11)

- 参考文献数

- 14

【背景】心臓手術後手術部位感染症(以下,SSI)は臨床成績に影響する。日本心臓手術データベース(Japan Cardiovascular Surgery Database:以下,JCVSD)データを利用しSSIの現状を検討した。【方法】JCVSDデータ中2013年〜17年胸骨切開下胸部心臓大血管手術253,159例を対象。Japanese Healthcare Associated Infections Surveillance(以下,JHAIS)に準じcoronary artery bypass graft with both chest and donor site incisions(以下,CBGB)72,513例,coronary artery bypass graft with chest incision only(以下,CBGC)28,579例,cardiac surgery(以下,CARD)152,067例に分類。SSIは深部胸骨感染,下肢創感染を集計。退院時転帰,90日以上の長期入院を検討した。【結果】深部胸骨感染発生率はCBGB1.9%,CBGC1.5%,CARD1.5%でCBGBに多い(P<0.001)。深部胸骨感染例の在院死亡は22.9%(非感染例5%,P<0.001)。深部胸骨感染症例の長期入院は20.8%(非感染例1.6%)であった。【結論】JCVSDを用いたSSIの検討では深部胸骨感染は1.5〜1.9%と比較的低い。しかし深部胸骨感染の生存率,入院日数に与える影響は大きい。

1 0 0 0 OA 東工大附属高校SSHの事例

- 著者

- 仲道 嘉夫

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.4, pp.283-287, 2014-03-01 (Released:2014-06-01)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 姜 来娜 佐藤 友哉 田中 佑樹 古川 潤弥 嶋田 洋徳

- 出版者

- 早稲田大学人間科学学術院心理相談室

- 雑誌

- 早稲田大学臨床心理学研究 (ISSN:24363707)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.51-59, 2020-12

1 0 0 0 OA 半過去と非現実の帰結 : 間一髪の半過去をめぐって

- 著者

- 川島 浩一郎 Kawashima Koichiro

- 出版者

- 福岡大学研究推進部

- 雑誌

- 福岡大学研究部論集 A:人文科学編 = The Bulletin of Central Research Institute Fukuoka University Series A:Humanities (ISSN:13464698)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.25-31, 2013-06