1 0 0 0 OA 共同研究の話題

- 出版者

- 京都大学人文科学研究所

- 雑誌

- 人文 (ISSN:0389147X)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, pp.35-39, 2007-06-30

続「カーブル」と「カブール」

1 0 0 0 OA 前近代のカーブル : 東部アフガニスタンにおける大都市の變遷

- 著者

- 稻葉 穰

- 出版者

- 京都大學人文科學研究所

- 雑誌

- 東方學報 (ISSN:03042448)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, pp.402-359, 2013-12-20

There is much obscurity in the history, especially the pre-modern history, of Kabul, the present capital of the Islamic Republic of Afghanistan. In this paper, an attempt has been made to elucidate as much as possible the history of the city from ancient times up to the 18th century, by integrating the results of the researches on the literary sources, the analyses of archaeological materials, and numismatic studies. As a result, though still provisional, the following conclusions have been attained : 1) In eastern Afghanistan, the regional center shifted according to the politico-military setting among three historical cities, that is, Kābul, Kāpiśī, which was located at the archaeological site of Begram about 50 km by map to the north of Kābul, and Ghazni, which is located 140 km to the southwest of Kābul and flourished from the end of the 10th century as the royal capital of the Ghaznavid empire. 2) Those shifts of the politico-economic center of the region had been related to the geographical circumstances characterized by presumably limited agricultural production and enormously vigorous mercantile activities.

1 0 0 0 中国近代史词典

- 著者

- 陈旭麓 方诗铭 魏建猷主编

- 出版者

- 上海辞书出版社

- 巻号頁・発行日

- 1982

1 0 0 0 OA 指示物体認識性能を向上させるロボットの確認行動

- 著者

- 木本 充彦 飯尾 尊優 塩見 昌裕 タネヴ イヴァン 下原 勝憲 萩田 紀博

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.9, pp.681-692, 2017 (Released:2017-12-15)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2 1

This paper proposes a multimodal interactive approach to improving recognition performance of objects a person indicates to a robot. We considered two phenomena in human-human and human-robot interaction to design the approach: alignment and alignment inhibition. Alignment is a phenomenon that people tend to use the same words or gestures as their interlocutor uses; alignment inhibition is an opposite phenomenon, which people tend to decrease the amount of information in their words and gestures when their interlocutor uses excess information. Based on the phenomena, we designed robotic behavior policies that a robot should use enough information without being excessive to identify objects so that people would use similar information with the robot to refer to those objects, which would contribute to improve recognition performance. To verify our design, we developed a robotic system to recognize the objects to which people referred and conducted an experiment in which we manipulated the redundancy of information used in the confirmation behavior. The results showed that proposed approach improved recognition performance of objects to which referred by people.

- 著者

- 郭 海蛟 大橋 祐則 一ノ倉 理

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌. D, 産業応用部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. D, A publication of Industry Applications Society (ISSN:09136339)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.11, pp.1337-1344, 1999-11

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 6 1

In recent yeas, various transportation systems have been asked to reduce the energy consumption and so the railway systems are without exception. So far, because the calculation of energy consumption and optimization of the railway systems is so difficult, it is hesitate to consider the effective utilization of the regenerative powers. In this paper, we propose a new simple scheduling method for railway systems that positively utilize the regenerative powers. The main idea is use the areas of the overlap between one train's driving partial and another train's braking partial in a diagram to estimate the regenerative powers. Based on the estimated regenerative powers, we can evaluate some important travel parameters in train traffic scheduling and make up an appropriate train traffic diagram. The simulation results show the proposed method is useful.

1 0 0 0 OA ベンサムにおける国際正義論

- 著者

- 戒能 通弘 Michihiro Kaino

- 出版者

- 同志社法學會

- 雑誌

- 同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.27-113, 2005-05-31

論説

1 0 0 0 IR 『新約聖書』における「魂」(psyche)の観念 : 「内面」の誕生の思想史への一試論

- 著者

- 仲島 陽一

- 出版者

- 東洋大学国際地域学部

- 雑誌

- 国際地域学研究 (ISSN:13439057)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.83-92, 2017-03

1 0 0 0 旅券法の誕生 : 占領期日本の渡航管理体制と「密出国」

- 著者

- 阿部 純一郎

- 出版者

- 東海社会学会

- 雑誌

- 東海社会学会年報 = The annual review of the Tokai Sociological Society (ISSN:18839452)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.73-88, 2014-06

1 0 0 0 OA インドにおける室内環境中PM2.5暴露濃度の推定

- 著者

- 島田 洋子 松岡 譲

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集G(環境) (ISSN:21856648)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.5, pp.I_183-I_191, 2012 (Released:2013-02-13)

- 参考文献数

- 38

発展途上国において室内での固形燃料の燃焼により発生するPM2.5による健康影響が懸念されている.本研究では,インド29州の都市域と農村域を対象に,家庭内での燃料の燃焼によって排出されるPM2.5による室内空間滞在中の個人暴露濃度を,家庭内の燃料消費量の用途別の燃料種使用割合,世帯や住居に関する統計情報の地域別の詳細なデータを用いて推計した.その結果,調理に薪を使用する割合の多い農村域の台所滞在中の個人暴露濃度が都市域に比べて大きく,また,35~64歳の無職女性の台所滞在中の個人暴露濃度が他の個人属性集団よりも高く,Rajasthan州農村域での35~64歳の無職女性の暴露濃度が最も高く1033μg/m3との結果を得た.男性は女性より低いが65歳以上の無職男性の室内滞在中の個人暴露濃度は25~34歳の有職女性より高かった.

- 著者

- 小野寺 良修 豆野 智昭 和田 誠大 池邉 一典

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本臨床歯周病学会

- 雑誌

- 日本臨床歯周病学会会誌 (ISSN:13454919)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.11-17, 2019-06-10 (Released:2022-04-11)

【目的】遺伝子組換えマウスのほとんどがバリア区域以外で自家繁殖により系統維持されているため、免疫関連遺伝子の組換えマウスを中心に、ネズミ盲腸蟯虫の発生がたびたび見られるようになった。ネズミ盲腸蟯虫の駆虫方法について少なからず報告があり、駆虫薬による駆虫方法がほぼ確立されているが、ほとんどの場合、再発を繰り返しているのが現状である。簡便な駆虫方法としてイベルメクチン10倍希釈液の噴霧法が一般的であるが、副作用の報告が少なからずあるので、投与濃度の検討を行ってより安全で効果的な駆虫方法を探るために実験を行った。【方法】AKRマウスを購入後、ネズミ盲腸蟯虫感染マウスを1週間飼育した床敷き内で飼育、感染させた。実験用マウスの肛門周囲から粘着テープ法による検査で蟯虫卵が確認されたマウス(3匹/ケージ)に対して、駆虫薬(イベルメクチン)を水で10倍~100倍に希釈してハンドスプレーでケージ内に噴霧(1ml)した。この操作を1回/週、ケージ交換直後に3回行った。対照群として水のみを噴霧したマウスと効果を比較した。駆虫の効果を見るために、2回/週、4週間に渡り粘着テープ法にて検査を行った。また、1ヶ月目に剖検にて腸管内の成虫を確認した。【結果及び考察】今回の実験では、イベルメクチンの10倍、20倍、30倍、40倍希釈液投与群で完全に駆虫することができた。50倍希釈液については、粘着テープ法ではほとんど検出することができなかったため効果があるように思えたが、剖検で腸管内から成虫が検出された。60倍、70倍、80倍、90倍、100倍、水(Control)は、粘着テープ法でほぼ毎回蟯虫卵が検出され、剖検でも腸管内から成虫が検出された。この結果から、ネズミ盲腸蟯虫は、イベルメクチン40倍希釈液を1回/週、3回行うことで駆虫できることが示唆された。また、希釈倍率が上がり薬剤の投与量が減ったことから、副作用も減少するものと推測される。

1 0 0 0 OA ユクスキュルの環世界の理論による正統的周辺参加論の解釈

- 著者

- 佐長 健司

- 出版者

- 佐賀大学教育学部

- 雑誌

- 佐賀大学教育学部研究論文集/佐賀大学教育学部 (ISSN:24322644)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.205-216, 2020-01

1 0 0 0 OA 抗精神病薬ルラシドンの創製

- 著者

- 永田 龍 石橋 正

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- MEDCHEM NEWS (ISSN:24328618)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.21-24, 2010-02-01 (Released:2020-11-25)

- 参考文献数

- 14

1 0 0 0 OA 次期静止ミッション検討分科会における次期ひまわり搭載イメージャに関する検討

- 著者

- 樋口 篤志 本多 嘉明 中島 孝 石坂 丞二 弓本 桂也 堀之内 武 中島 正勝 木村 俊義 橋本 真喜子 棚田 和玖 村上 浩

- 出版者

- 一般社団法人 日本リモートセンシング学会

- 雑誌

- 日本リモートセンシング学会誌 (ISSN:02897911)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.461-468, 2021-09-20 (Released:2022-01-13)

- 参考文献数

- 49

1 0 0 0 OA 2000年に噴火した有珠山の噴出物堆積地における大型菌類の発生消長

- 著者

- 小長谷 啓介 宮本 敏澄 玉井 裕 矢島 崇

- 出版者

- 日本菌学会

- 雑誌

- 日本菌学会会報 (ISSN:00290289)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.81-90, 2020-11-01 (Released:2020-12-18)

- 参考文献数

- 61

2000年に噴火した有珠山の噴出物堆積地において,2004年に調査した既報告の大型菌類の発生調査を2006年まで継続して行い,噴火から間もない遷移初期の立地で繁殖する大型菌類相の経年変化を明らかにした.菌種数は,2004年の9種から緩やかに増加し,2006年には23種が確認された.外生菌根菌は2005年秋に初めて4種が確認された.2006年も新たに4種が発生し,計8種が確認された.その他の腐生菌は,2004年に確認されていたナヨタケ科,モエギタケ科,キシメジ科の菌類が継続して発生しており,種数は年経過とともに緩やかに増加した.次年度に消失した菌種は,2004-2005年では2種,2005-2006年では1種と少なかったのに対して,新たに確認された菌種は2004-2005年では9種,2005-2006年では8種と多かった.噴出物堆積地では,埋没した植物遺体や更新稚樹を資源として利用する菌類が繁殖しており,その菌類相は年経過とともに新たな種が加わる形で推移していた.

1 0 0 0 OA 皇學館大学国文学会会報

- 著者

- 皇學館大学国文学会

- 出版者

- 皇學館大学国文学会

- 雑誌

- 皇學館大学国文学会会報 = Bulletin of the Kogakukan University Japanese Literarure Society

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.1-16, 2022-01

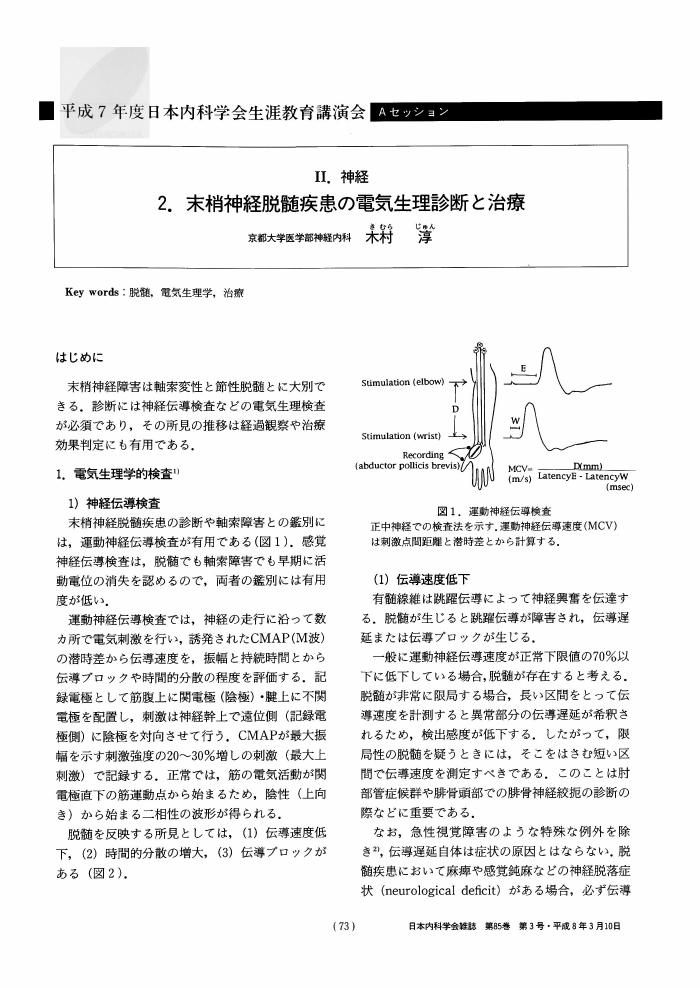

1 0 0 0 OA 2.末梢神経脱髄疾患の電気生理診断と治療

- 著者

- 木村 淳

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.3, pp.389-392, 1996-03-10 (Released:2008-06-12)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2