1 0 0 0 25pWB-9 表面X線回折法によるLaAlO_3/SrTiO_3の界面構造解析 : 基板終端面依存性(25pWB Ru酸化物・Ti酸化物,領域8(強相関系:高温超伝導,強相関f電子系など))

- 著者

- 山本 涼介 若林 裕助 木村 剛 Bell C. 疋田 育之 Hwang H. Y.

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.65, 2010

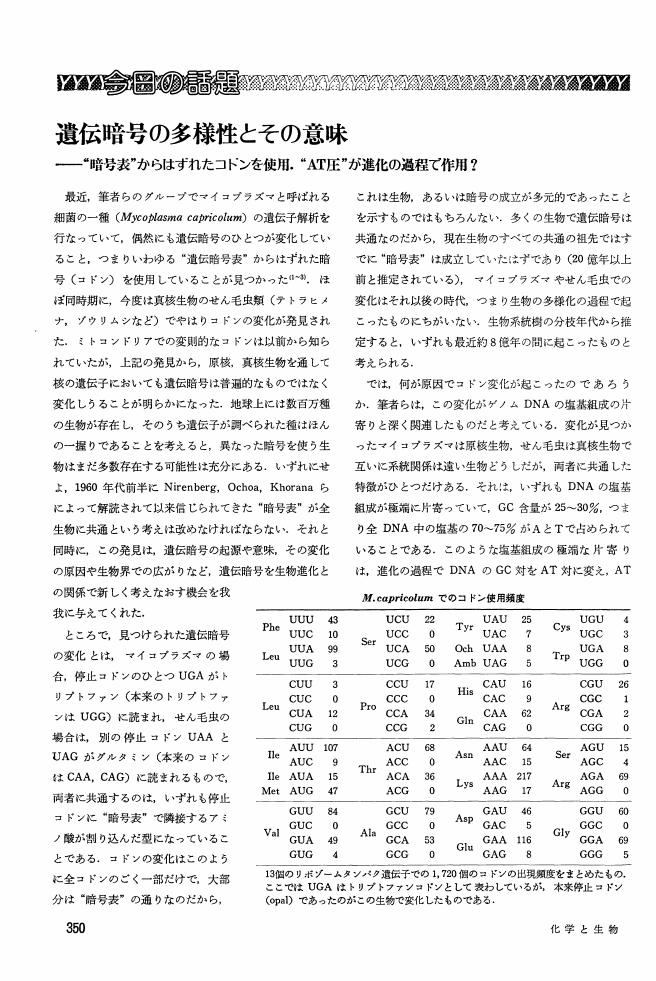

1 0 0 0 OA 今日の話題

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.6, pp.350-361, 1986-06-25 (Released:2009-05-25)

1 0 0 0 東京における都市開発関連制度の運用

- 著者

- 保屋野 誠

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, pp.137, 2004

1.はじめに<br>都市開発には制度が大きく影響していることは言うまでもない.そこで東京における制度,ここでは特に「地区計画」を中心にその指定状況,運用等について検討していきたい.<br><br>2.都市計画における「地区計画」制度の位置<br>都市計画,都市開発,地区整備に関わる制度にはさまざまなタイプがあるが,大きくスポット型(ポイント;総合設計制度など),ストリート型(ライン;沿道地区計画など),ブロック型(ポリゴン;地区計画,土地区画整理事業,市街地再開発事業など)の3つに分けられる(参考:東京都『副都心整備計画』p.320).<br>地区計画は1981年4月に設けられた制度で,以降何度か変更が加えられている.一定規模以上の区域を対象とし,建築物の建築形態,公共施設等の配置などからみて,一体として地区の特性にふさわしい良好な市街地環境の整備・保全を誘導するため,道路・公園の配置や建築物に関する制限等を定める制度であり(東京都『都市計画のあらまし』),規制によって土地利用や街並み形成を誘導していこうとする,規制色の強い制度である.決定は地域の実情を知る区市町村が決定し,内容の一部について知事が同意することになっているため,自治体の方針が強く反映されると考えてよいだろう.<br><br>3.区による地区計画の運用の相違<br>東京都決定となる「再開発地区計画」以外の地区計画は,東京都区部で1981年から2000年までの間に158件指定されていた.うち,世田谷区が43件,次いで中央区が15件,練馬区が14件となっている.逆に少ない区は,文京区と荒川区は0件(再開発地区計画はそれぞれ1件),豊島区が1件(目白駅周辺地区,1998年),渋谷区と台東区が2件である.主な区についてみると以下のようになっている.<br>1) 千代田区<br>1988年に初めて指定があったが,その後も含めてオフィスビル建設を目的として設定された地区計画はない.特に1990年代以降は定住人口確保,住宅系の中高層化推進に重点がおかれている.<br>2)中央区<br>2時期に分けてまとめて指定されている.第一は1993年の隅田川西岸5地区であり,特にバブル期に地上げ,無秩序な開発の波に襲われた地区において,伝統的な産業の保護,近代化とともに,急務となった定住人口の維持・回復を図ろうとするものである.第二は1997年で佃・月島・勝どき地区であり,特に中高層住宅の確保が強調されている.<br>3)世田谷区<br>1983年から2000年の間に23区で最も多い43件が指定されており,1989年には8件,1993年には19件がまとめて指定されている.1993年に指定されたものは,区の特色ともいえる緑地や農地を適度に残しながら住宅との調和を図ることを目的にしているが,そこには都心区の地区計画で強調されて前面に出されているような定住人口確保は打ち出されていない.<br>4)江戸川区<br>1983年から2000年の間に15件が設定されているが,中央区や世田谷区と異なりまとめて指定されてはおらず,1983年から1994年まではほぼ毎年少しずつ設定されている.1980年代には都営新宿線各駅を中心とする地区計画は設定されたが,1990年代になると1980年代に設定された地区に隣接した地区も計画決定されるようになり,既に決定されていた地区と一体として都市計画を進めていこうとするものである.また,住宅地とともに農地も残されている江戸川区では街区形成が不整形となっている地区が多く,そのため土地区画整理事業が数件行われたが,これを機に,土地の細分化と乱開発を防止し,合理的な土地利用の推進を図ろうと地区計画が設定されたのであった.<br><br>4.まとめ<br>以上のように,同じ「地区計画」という制度でも区による違いが非常に大きく,積極的に活用されている区がある一方でほとんど使われていない区もある.また,区によっても指定のされ方が大きく異なっている.<br>

1 0 0 0 OA スギ雄花を構成する鱗片, 花粉のう及び花粉粒の個数

- 著者

- 齊藤 秀樹 竹岡 政治

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.121-126, 1989-08-30 (Released:2017-05-24)

- 被引用文献数

- 1

The structure of male flowers of Cryptomeria japonica D. Don, which consist of scales, pollen sacs and pollen grains, was studied using samples from five stands of different ages and origins of seedlings or rooting, and the methods for estimating the number of pollen grains contained in a flower were discussed. Each scale bears between 0 and 7 pollen sacs, with a mode of between 3 and 5 pollen sacs for each stand, the number varying according to stand age. The number of pollen grains per scale increases with the number of pollen sacs present. The mean number of pollen grains per single pollen sac for scales bearing three or more pollen sacs has a constant value in each stand and each year. When restricted by a small sample size, the multiplication of this constant value by the total number of pollen sacs per flower gives a useful estimate of the number of pollen grains contained in a flower. A rough estimate of the number of pollen sacs per flower may be obtained by using the proportional relationship between the total number of pollen sacs and scales on both a stand and year basis. The total number of pollen sacs per flower in the age sequence of stands consisting of seedlings grown from seeds declines with increasing stand age. However, the flowers from a young stand planted with short trees by rooting have the same number of pollen sacs as those from the mother stand. No rejuvenescence of male flowers is found in young trees that have been propagated vegetatively.

1 0 0 0 OA 台湾の地理学会と地理学教室

- 出版者

- 経済地理学会

- 雑誌

- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.59-61, 1968-11-30 (Released:2017-05-19)

1 0 0 0 IR 北海道産クロテッドクリームの品質に及ぼす冷凍の影響

- 著者

- 菊地 和美 坂本 佳菜子 Kazumi KIKUCHI SAKAMOTO Kanako 藤女子大学人間生活学部食物栄養学科藤女子大学大学院人間生活学研究科食物栄養学専攻 藤女子大学人間生活学部食物栄養学科

- 出版者

- 藤女子大学

- 雑誌

- 藤女子大学紀要. 第2部 (ISSN:13461389)

- 巻号頁・発行日

- no.49, pp.39-43, 2012-03-31

本研究は、クロテッドクリームの品質に及ぼす冷凍ならびに糖類添加による影響について検討した。実験方法は、冷凍および解凍時の温度履歴、色調の測定、示差走査熱量分析、粘度測定、官能検査である。1. クロテッドクリームの冷凍時間は無糖が短く、ソルビトール、グラニュー糖の順に長くなった。解凍時間は糖類添加に比べて無糖が長くなった。2. 色調はクロテッドクリームの解凍後、いずれも冷凍前に比べてグラフは右・下方向に移行し、明るさを示す明度の減少と彩度の増加が認められた。3. 吸熱エンタルピー(ΔH)は無糖が3.5mJ/mg、グラニュー糖添加3.5mJ/mg、ソルビトール添加11.2mJ/mg であった。ソルビトール添加が無糖よりも大きくなり、熱に対する安定性が示唆された。4. 粘度変化率は、無糖が最も大きく、次いで、グラニュー糖添加、ソルビトール添加の順になった。5. 官能検査は冷凍・解凍クロテッドクリームの評点が0.4~0.5点であった。冷凍保存において糖類添加することはクロテッドクリームの品質を保つ有効な手段であることが明らかとなった。

- 著者

- 小村 俊平

- 出版者

- 一般社団法人 CIEC

- 雑誌

- コンピュータ&エデュケーション (ISSN:21862168)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.14-18, 2020-12-01 (Released:2021-06-01)

筆者らは,2020年3月から全国の教員や中高生とともに毎週オンライン対話を開催し,学校現場の集合知を生かした問題解決に取り組んできた。本稿では,その中でも22都道府県60校以上の教員が集まる「生徒の気づきと学び」を最大化するプロジェクトを取り上げ,学校現場がコロナ禍という想定外の事態にどのように向き合い,何を学んできたかを語る。

- 著者

- 林 筱軒 Hsiaohsuan Lin

- 雑誌

- 日本工業大学研究報告 = Report of researches, Nippon Institute of Technology (ISSN:21895449)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.48-52, 2018-12

- 著者

- 山本 涼介 森崎 はづき 坂田 修身 下谷 秀和 袁 洪涛 岩佐 義宏 木村 剛 若林 裕助

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.67, 2012

1 0 0 0 IR 東への道--1950年代の西洋映画における「インド」

- 著者

- 土田 環

- 出版者

- 東京外国語大学海外事情研究所

- 雑誌

- クヴァドランテ (ISSN:13445987)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.67-86, 2011-03

1 0 0 0 OA アビガイッレの様式上のモデル

- 著者

- 小畑 恒夫

- 出版者

- 昭和音楽大学

- 雑誌

- 研究紀要 (ISSN:09138390)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.4-15, 2008-03-15

1 0 0 0 OA 韓国のIce Valleyおよび福島県の中山風穴における風穴循環と夏季氷結の数値実験

- 著者

- 田中 博 野原 大輔 横井 みずほ

- 出版者

- 社団法人日本気象学会

- 雑誌

- Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II (ISSN:00261165)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.5, pp.611-630, 2000-10-25

- 被引用文献数

- 5

本研究では、韓国のIce Valleyと福島県の中山風穴の現地観測結果を基に、0次元モデル、流路に沿った1次元モデル、鉛直断面としての2次元モデルを開発して、風穴循環の一連の数値シミュレーションを行なった。これらの風穴は、周辺の稀少な高山植物の生育により国の特別天然記念物に指定されているが、近年氷の減少傾向が見られ、その原因究明が急務となっている。現地観測および数値実験の結果として、以下のことが明らかになった。(1)風穴循環の主な駆動力は、外気と崖錘内部の気温差による水平圧傾度力である。(2)崖錘内部の空気の滞留時間は約2日であり、平均的な風穴循環は、約1mm/sと推定される。(3)春から夏にかけてのカタバ風としての冷風穴循環は、秋から冬にかけてのアナバ風としての温風穴循環と入れ替わる。(4)崖錘表面に植生が殆どないIce Valleyの場合、夏季の安定したカタバ流とは対照的に冬季には不安定による対流混合が発生し、このような風穴循環の夏冬非対称性が、崖錘内部の平均温度を下げる熱フィルターの役割を果たす。外気が暑ければ暑いほど、崖錘内部のカタバ風が強くなることは注目に値する。Ice Valleyや中山風穴における夏期氷結の謎は、部分的ではあるが、この風穴循環のメカニズムによって説明することができる。

1 0 0 0 宇宙生物学で読み解く「人体」の不思議

1 0 0 0 OA サハリンの陸上油田開発から陸棚開発プロジェクトに至る歴史

- 著者

- 平林 憲次

- 出版者

- 石油技術協会

- 雑誌

- 石油技術協会誌 (ISSN:03709868)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.4, pp.296-305, 2010 (Released:2012-03-01)

- 参考文献数

- 20

In the Sakhalin Island, the oil show was discovered near Okha city in 1880. Hokushinkai (Japanese company) developed this oil and imported it into Japan in 1924. Japanese North Sakhalin Oil Co., Ltd. succeeded the business of Hokushinkai and continued until 1943.56 Japanese died during 1923-1943 years and were buried in Okha. After 1943, none of the Japanese visited the Japanese grave of Okha.In 1975, Sakhalin Oil Development Cooperation Co., Ltd (old SODECO) made the agreement (G/A) with the USSR to explore the shelf of the Sakhalin Island.In the north-east shelf area, the Odoptu and Chayvo oil/gas fields were discovered. These oil/gas fields and the Arkutun/Dagi oil/gas field developed as Sakhalin-1 project. And the Luni structure and the Piltun/Astokh structure developed as Sakhalin-2 project.The author worked in Sakhalin in times of the Japan and Soviet co-operational exploration based on G/A. But the foreigners who worked in Sakhalin were not able to be accompanied by a family in the Sakhalin.In 2009, he guided his wife and visited Sakhalin, and she enjoyed sight seeing of the place that he worked in old days. And he recognized the present circumstances of the Sakhalin and difference with that of the USSR era.Another purpose of his visit to the Sakhalin was to burn incense for the 56 Japanese deceased in Okha. But the graveyard was removed, and he recited the sutra from the hill which overlooked the lost grave.

- 著者

- 大島 聖美

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.22-32, 2013

本研究では成人初期の子どもを持つ中年期の母親22名に半構造化面接を行い,母親の子育てに関する主観的体験を,グラウンデッド・セオリーの手法を援用し,検討した。母親はこれまでの経験の中で作り上げられてきた【理想の母親像】を基礎に,子に良かれと思いながら子育てを開始するため, 子本位の関わり】が多くなるが,時に【子育ての義務感】を感じ,【気づけば自分本位の関わり】をしてしまう時もある。そのような時ち,【身近な人からの子育て協力】を得ることとにより,【子から学ぶ】という体験を通して,子どもと一緒に成長していく自分を感じ,【離れて見守れる】するようになり,【心理的ゆとり】を獲得し,視野が家庭内から家庭外へと広がり,自分の生き方を模索しはじめる。以上の結果から,次のようないくつかの示唆が得られた。(1)母親はどんなに子に良かれと思って子に関わっていても失敗することがあり,その失敗の背景には【子育てへの義務感】がある場合が多いこと,(2)このような失敗を乗り越え,母親の成長を促進する上で,【子から学ぶ】体験が重要な役割を果たしていること,(3)【心理的ゆとり】だけではなく,【離れて見守れる】できるようになることも,母親としての成長であるということが示唆された。

1 0 0 0 自閉症スペクトル障害者における時空間表出の収縮

- 著者

- 本間 元康 加藤 進昌 河村 満 小野 賢二朗 糸井 千尋 緑川 晶 寺尾 安生 政岡 ゆり 二村 明徳 黒田 岳士 杉本 あずさ 太田 晴久

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.84, pp.PD-131-PD-131, 2020

<p>自閉症スペクトラム障害(ASD)はコミュニケーション能力障害が主な症状として知られているが,視野や注意の範囲が狭いという報告もある。空間幅や時間幅の把握・表出などの原始的な能力にも異常が見られ,それらがコミュニケーション能力の低下と関連している可能性がある。本実験ではASD患者20名および健常者20名のデータを取得した。ペンタブレット装置を用い,実験者の指示のもと,ペンを右側へ10センチ動かす課題および心の中で10秒数える実験条件課題を行った。コントロール条件課題として定規を見ながら10センチ動かす課題およびアナログストップウォッチを見ながら10秒数える課題を行った。ASD患者はコントロール条件課題においてほぼ正確に表出することができたが,実験条件課題では時間幅および距離幅を極端に短く表出する傾向があった。さらに自閉症スペクトラム指数のサブスコアである「細部への注意」項目と相関があった。本研究は,空間的にも時間的にも収縮した表出機能と注意機能の異常が関連していることを示唆し,それらの傾向はASD患者のコミュニケーション能力を阻害する一因になっている可能性がある。</p><p> </p><p>連名発表者追加</p><p>(正)</p><p>小野 賢二朗#(昭和大学)</p>

1 0 0 0 IR 子どもの家庭におけるテレビ視聴態度と視聴能力について

- 著者

- 石川 桂司

- 出版者

- 岩手大学教育学部附属教育工学センター

- 雑誌

- 教育工学研究 (ISSN:02852128)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.1-10, 1985-03-25

The author intended to analyze the relation between audio-visual literacy of the children and their TV viewing attitudes in the family. Audio-visual literacy of the children who had watched the educational TV program entitled "Trips of TV" (for social studies) was superior to the literacy of those who hadn't watched it in school. The author found that their literacy was influenced both by the factor of the TV program and by that of the parents' control in the family.高度情報化社会が進む中で,子ども達の家庭におけるテレビ視聴のあり方が,学校におけるテレビの視聴能力にどのように影響しているかを明らかにしようとした。特に高い視聴能力が形成されている学校放送テレビ番組継続利用校児童を対象に分析した結果,視聴能力の形成に対して,家庭で視聴している番組の質と,視聴に対する親の統制(指導)のあり方が関係していることが明らかになった。

1 0 0 0 OA Development of new SNP genotyping assays to discriminate the Omicron variant of SARS-CoV-2

- 著者

- Nobuhiro Takemae Yen Hai Doan Fumitaka Momose Tomoya Saito Tsutomu Kageyama

- 出版者

- National Institute of Infectious Diseases, Japanese Journal of Infectious Diseases Editorial Committee

- 雑誌

- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)

- 巻号頁・発行日

- pp.JJID.2022.007, (Released:2022-01-31)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 10

The World Health Organization (WHO) designated Omicron (B.1.1.529 lineage) of SARS-CoV-2 as a new variant of concern (VOC) on 26th of November 2021. The risk to public health conferred by the Omicron variant is still not completely clear, although its numerous gene mutations raise concern about its potential for increased transmissibility and immune escape. In this study, we describe our development of two single nucleotide polymorphism (SNP) genotyping assays targeting the G339D or T547K mutation of the spike protein for screening of the Omicron variant. A specificity test revealed that the two assays successfully discriminated the Omicron variant from the Delta variant and Alpha variant each with one nucleotide mismatch. In addition, a sensitivity test showed that the G339D and T547K assays detected at least 2.60 and 3.36 RNA copies of the Omicron variant, respectively, and 1.59 RNA copies of the Delta variant. These results demonstrated that both assays could be useful for detecting and discriminating the Omicron variant from other strains. In addition, because of the rapid and unpredictable evolution of SARS-CoV-2, combining our assays with previously developed assays for detecting other mutations may lead to a more accurate diagnosis system.

1 0 0 0 マイクロブログ・ストリームからの社会的知識の獲得

1 0 0 0 OA シャント狭窄部の血管拡張能の違いが治療成績や検査基準に及ぼす影響

- 著者

- 人見 泰正 鈴木 尚紀 辻 義弘 高田 博弥 山田 将寛 北村 悠樹 佐藤 暢

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.167-173, 2022 (Released:2022-03-28)

- 参考文献数

- 15

【目的】シャント狭窄部に駆血を行うことで血管拡張が得られる症例とそうでない症例で,治療成績や検査基準に違いがあるかどうかを検討した.【対象】対象は,非駆血時での狭窄部血管断面積が3.14 mm2(径で2.0×2.0 mm)以下で,エコー下VAIVTを実施した96例である.【方法】対象を,駆血で狭窄部血管径が拡張する血管拡張良好群と拡張しない血管拡張不良群に分類し,両群のVAIVT前での非駆血時狭窄部断面積,FV,RI,および治療での最高拡張圧,過去3年間のVAIVT回数などを統計学的に比較した.【結果・考察】血管拡張良好群の治療効果は血管拡張不良群よりも低い可能性が高く,血管拡張良好群の非駆血時の狭窄径は見かけ上の有意狭窄である可能性が示唆された.非駆血状態で狭窄部の径計測を行い,それのみをVAIVT介入の基準とした場合,過剰な治療介入が存在する可能性がある.治療適応を考査する際には,駆血したうえで狭窄部の径計測を行う必要がある.