23 0 0 0 OA 小児熱傷における発熱と感染症の関連に関する検討

- 著者

- 千田 恵理奈 久徳 茂雄 黒川 憲史 大谷 一弘 朝井 まどか 粟津 瑛里菜

- 出版者

- 一般社団法人 日本熱傷学会

- 雑誌

- 熱傷 (ISSN:0285113X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.17-21, 2021-03-15 (Released:2021-03-15)

- 参考文献数

- 9

【序文】小児熱傷において急性期に体温上昇を認める症例を多く認めるが, それに伴う感染症の有無や抗生剤の要否に関しては判断に苦慮する場合も多い. 【方法】過去6年間に対象施設を受診した, 熱傷面積5%以上で入院加療を要した急性期の小児熱傷患者54例を対象とし, 年齢, 熱傷面積, 体温, 感染症の有無を後ろ向きに検討し, 統計学的検討を行った. 【結果】23例 (42.6%) で感染症を生じ, うち2例 (3.7%) で創部感染を契機とした重症な細菌感染症を生じた. 38.5℃以上の発熱は21例 (38.9%) で認めた. 38.5℃以上の発熱と感染症の有無に関し, 統計学的有意差を認めた (p値 <0.01) . 【考察】発熱と感染症の関連が示唆され, 熱傷受傷後であっても38.5℃以上の発熱では積極的に熱源精査を行う必要性が示唆された. 【結論】37℃台程度は熱傷による炎症反応で十分に説明がつくことが示唆され, 体温によっては必ずしも全例に抗生剤を投与する必要がないと考えられた.

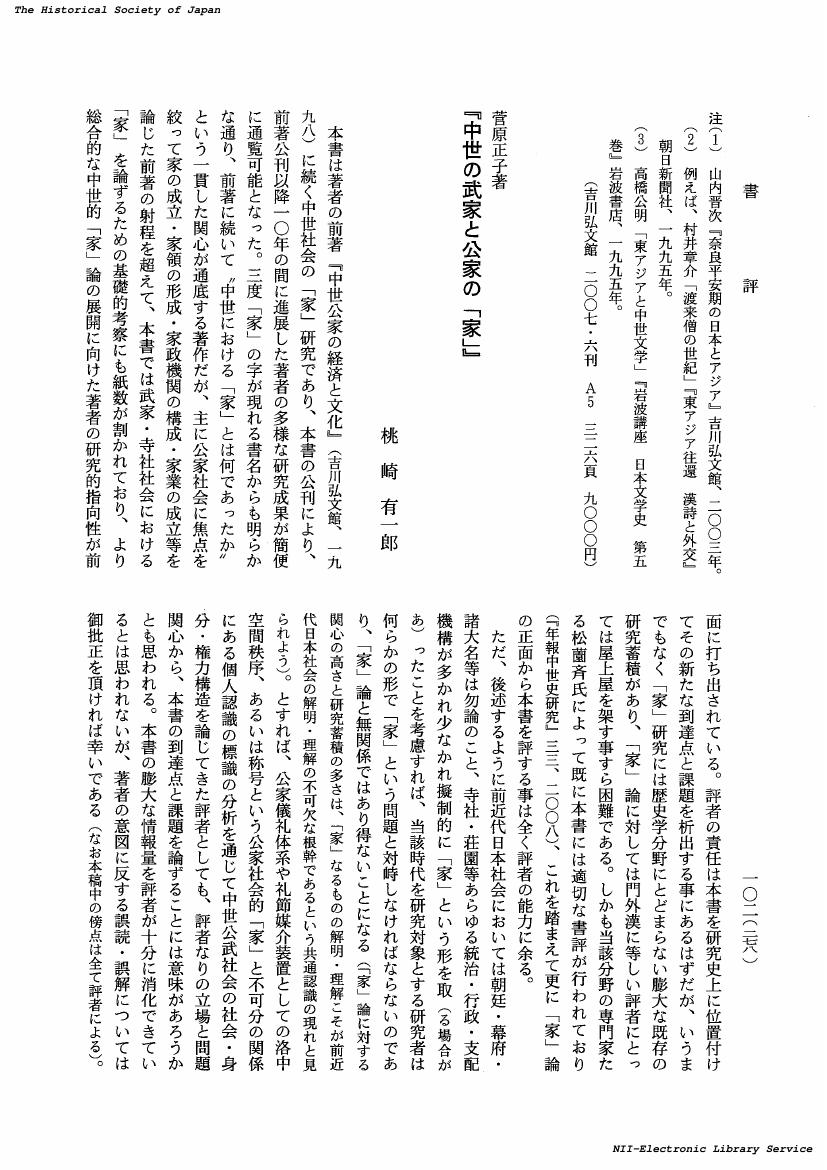

- 著者

- 桃崎 有一郎

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.2, pp.278-286, 2009-02-20 (Released:2017-12-01)

- 著者

- Akihito SHIMAZU Keiko SAKAKIBARA Fuad HAMSYAH Michiko KAWADA Daisuke MIYANAKA Naana MORI Masahito TOKITA

- 出版者

- National Institute of Occupational Safety and Health

- 雑誌

- Industrial Health (ISSN:00198366)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023-0085, (Released:2023-12-29)

Laughter is associated with better health and occurs most frequently during casual conversations. However, the COVID-19 pandemic has impaired social interactions, which may have reduced the frequency of laughter and led to poor well-being among workers. This study investigated the relationship between laughter frequency and work engagement among Japanese employees during the pandemic. We conducted a web-based survey among Japanese employees (20–59 years) via an internet survey company in December 2021; 1,058 valid data were analysed. Of the respondents, 65.1% laughed at least once a week, but the frequency was much lower than that reported in previous studies conducted before the pandemic. Additionally, those who laughed at least once a week had significantly higher work engagement scores than those who laughed less than once a month. Although employees reduced their frequency of laughter during the pandemic, a certain frequency of laughter may be important for maintaining their work engagement.

21 0 0 0 OA はしがき

- 著者

- 大湾 秀雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本経済学会

- 雑誌

- 現代経済学の潮流 (ISSN:27582256)

- 巻号頁・発行日

- vol.2023, pp.iii-x, 2023 (Released:2023-12-14)

14 0 0 0 OA 政治に失望する若者――ナイジェリアにおける暴力・選挙・ソーシャルメディア――

- 著者

- 玉井 隆

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.1-14, 2024-01-10 (Released:2024-01-10)

- 参考文献数

- 31

本論は、ナイジェリア政治に対して失望する若者について描くことを目的とする。具体的には警察部隊のひとつである対強盗特殊部隊による、市民に対する暴力への抗議運動(End SARS)と、2023年の大統領選挙における、ピーター・オビ候補支持者(Obidient)による運動に関わる2人の若者の経験を検討する。彼らは、End SARS運動やObidient 運動を通して、多くの若者が国家に対する構造的な変化を求めたり期待したりする最中で、それが適うはずがないと考えていた。既存の研究はこれらの運動について、若者による民族・宗教・地域に必ずしも捉われない市民的価値を共有した政治的活動の現れとして肯定的に評価している。しかし本稿は事例検討を踏まえ、機能不全となった国家の構造は変わることはなく、また腐敗権力が作動する暴力と混乱に満ちた日常を生きざるを得ないために、ナイジェリア政治に失望する若者の存在を明らかにする。

- 著者

- 岩嵜 博論

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.76-84, 2024-01-10 (Released:2024-01-10)

- 参考文献数

- 15

サステナビリティへの取組みの中で,資源を使用した後も循環させ再び資源として活用する循環型経済であるサーキュラーエコノミー(CE)に注目が集まっている。本論では,いち早くCEを前提としたビジネスとマーケティングを確立したパタゴニアのケーススタディを行う。本論では,サービスデザインの領域で発展し,近年ではマーケティング研究の中でも参照されているカスタマージャーニーを用いて,カスタマージャーニーの中でも特に購入後ステージにおけるメンテナンス・修理,リユース,リファービッシュ,リサイクルに注目して分析を行う。パタゴニアは,顧客とのダイレクト接点を活用したマーケティング変革を行うと同時に,購入後ステージにおける使用後の製品に関わる顧客体験をCEに適応する形でデザインしたことがわかった。

5 0 0 0 OA 僧綱制の変質と惣在庁・公文制の成立

- 著者

- 牛山 佳幸

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.1, pp.1-42,146-145, 1982-01-20 (Released:2017-11-29)

This is a study on Sogo System in mediaeval Japan, mainly focused on its functional change, of which little investigation has been done so far. Persuing this, I collected the documents issued by Sogo from the Enryaku period to the end of the Kamakura period, and carefully analysed their signatures. There were issued two types of documents by Sogo-Cho (牒) type and the other. Both of which were generally signed by the most of Sogo members in early days. As, however, they stopped to come to Sogo-sho (僧綱所) after arround the 9th century, the two Homu (法務) members were appointed to take the responsibility for the Buddhist administration. Since then, Sogo-sho became consisted of two Homu members and old Igishi (威儀師) and Jugishi (従儀師) Accordingly former Sogo members practically lost their importance in Sogo-sho. As several documents signed by two Homu members show, this system seems to have continued till the middle of the 12th century. During this period, however, Homu members were not always at Sogo-sho, so Igishi and Jugishi became called as Zaicho (在庁), and the superior of Igishi members was appointed as Sozaicho (惣在庁) to administer Sogo-sho as "Rusudokoro" (留守所). Under the control of Homu members, Sozaicho were involved in not only its traditional duties (such as presiding Buddhist services, and representing Sogo-sho) but also the general Buddhist administration, together with Kumon (公文), the head of Jugishi members. This is attested from documents issued by Sogo with signatures of both Sozaicho and Kumon together with Homu members after the middle of the 11th century. In the 12th century, Toji-Ichino-Choja (東寺一長者), one of Homu members, attained the real power of Homu, and all members of Sogo-sho were controled directly by Toji-Ichino-Choja. In this way the basic organization of the Buddist administration in mediaeval Japan seems to have been established.

9 0 0 0 OA 人工知能という分野が謙虚であったことなど一度もない

8 0 0 0 薩摩半島南岸沖から得られた北限記録のオグロオトメエイ

- 著者

- 畑 瑛之郎 金井 聖弥 本村 浩之

- 出版者

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- pp.23-026, (Released:2024-01-10)

- 参考文献数

- 29

A single specimen (636.0 mm disc width) of the Pink Whipray Pateobatis fai (Jordan and Seale, 1906) (Dasyatidae) was collected off the south coast of the Satsuma Peninsula, Kagoshima Prefecture, Kyushu, Japan. Although the tail had been removed after capture, the specimen was subsequently identified based on disc morphology and molecular analysis. In Japanese waters, the species has previously been recorded only from Chichi Island (Ogasawara Islands), Okinawa Island (Okinawa Islands), and Iriomote Island (Yaeyama Islands), The present specimen, described here in detail, therefore representing the first record of P. fai from the Japanese mainland, and the northernmost record for the species.

- 著者

- 石田 雅美 薬袋 奈美子

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画報告集 (ISSN:24364460)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.133-138, 2021-06-08 (Released:2022-06-08)

- 参考文献数

- 43

近年、様々な災害が発生しており、災害発生時には都市公園は避難地、防災拠点等となることによって都市の安全性を向上させる効果を有している。今後の災害においても公園が担う役割は多く、災害後に公園を活用するための整備を行うことが重要である。そこで本論文では、災害後の一時的避難生活時に公園を活用するためにどのような具体的な計画が立てられているのか、東京都特別区の地域防災計画・都市計画マスタープラン、緑の基本計画を対象に整理を行った。その結果、水関連施設は多くの区で公園に整備している一方で、非常用便所やエネルギー・照明関連施設、備蓄倉庫は機能に合わせて公園だけでなく他の防災関連施設と分担していることが明らかとなった。

10 0 0 0 OA 小範囲熱傷後にprobable toxic shock syndromeを発症した1歳男児例

- 著者

- 阿部 光司 廣瀬 翔子 本田 隆文 安川 久美 武藤 順子 髙梨 潤一

- 出版者

- 東京女子医科大学学会

- 雑誌

- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.3, pp.110-115, 2022-06-25 (Released:2022-06-25)

- 参考文献数

- 12

An 18-month-old boy developed toxic shock syndrome (TSS) after a minor burn. He sustained a second-degree burn (superficial partial thickness) over 4-5% of the total body surface area on the right upper arm and lateral chest. Four days later, he developed a fever and was brought to the emergency room of our hospital. At presentation, he had tachycardia and peripheral coldness despite the fever. There were no signs of infection at the burn site, but diffuse erythema was observed on the left upper arm and lateral chest. He was admitted to the pediatric intensive care unit for suspected TSS and compensated shock. Gradually, his condition stabilized and he was transferred to the general ward on day 4 of hospitalization. On day 7, desquamation away from the wound was observed. Staphylococcus aureus positive for the TSS toxin-1 gene was detected in the wound culture on admission, and we diagnosed probable TSS. Based on the course and physical examination findings, the patient was treated for TSS and had a good outcome without developing hypotension or multiple organ failure. TSS progresses rapidly and can be fatal, so it is important to be aware of TSS when treating febrile children with burns.

- 著者

- 今田 正俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.437-446, 1993-06-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 61

- 被引用文献数

- 1

「量子モンテカルロ法」とは何だろうか?多体量子系に対する数値計算の手法はいろいろあるが,そのうち「量子モンテカルロ法」は経路積分に基礎を置くものの総称である.経路積分が典型的な非摂動論的手法であることは知られている.ところで,物性物理学の研究の動向に目を向けてみると,強く相関する電子系の諸問題が困難な,しかし根本的な課題として広く認識されている.やや誇張していえば,強相関電子系の長い研究の歴史にもかかわらず,はっきりしたことは何も解明されていないというわけである.世に言う「高温超伝導」(すなわち銅酸化物超伝導体)の問題がその典型である.強相関電子系にアタックするのに適した非摂動論的手法として,「量子モンテカルロ法」の開発と応用が最近進んできた.まず開発途上のこの手法の現状に目を向けるのがこの解説の目的の一つである.強相関電子系の示す典型的な現象にモット転移(金属-絶縁体転移)がある.金属が絶縁体に転移するとき,電子の有効質量が発散するのか,それともキャリアの数がゼロになるのかという異なる二つの考え方がある.この対立概念を源として,金属-絶縁体転移に関する量子モンテカルロ計算の結果はより広範で基本的な問題提起へとつながってゆく.この問題を「量子モンテカルロ法」の応用例として考えてみるのが本稿のもう一つの目的である.

- 著者

- 神嶌 敏弘 齋藤 優太

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.80-82, 2024-01-01 (Released:2024-01-01)

8 0 0 0 OA 量子コンピュータを用いた機械学習

- 著者

- 御手洗 光祐

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.1, pp.19-23, 2024-01-01 (Released:2024-01-01)

- 参考文献数

- 23

近年目覚ましい成果を挙げて着々と社会実装が進む機械学習に,量子コンピュータが持つ計算能力を応用できれば,もっと高度なことができるようになるかもしれない.この素朴な期待から,量子コンピュータを機械学習に応用しようという試みが2010年代からスタートした.最近では量子コンピュータハードウェアの発展も相まって,特に現在あるいは近未来の量子コンピュータを念頭に置いたアルゴリズムの開発が進んでいる.本稿では,量子コンピュータを用いた機械学習について,最近の展開を概説する.

15 0 0 0 OA コミュニティ復興の10年を振り返る

- 著者

- 鈴木 孝男

- 出版者

- 農村計画学会

- 雑誌

- 農村計画学会誌 (ISSN:09129731)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.374-377, 2021-03-30 (Released:2022-03-30)

- 参考文献数

- 3

12 0 0 0 OA 『元就公山口御下向之節饗応次第』および『身自鏡』からみる戦国期毛利氏の饗応献立の料理構成

- 著者

- 渡壁 奈央 古田 歩 鈴木 麻希 杉山 寿美

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.11, pp.648-659, 2023 (Released:2023-12-08)

- 参考文献数

- 46

戦国期毛利氏の饗応献立について, 『元就公山口御下向之節饗応次第』に記された6回の饗応献立記録と, 『身自鏡』に記された季節の食材や調理法から, 饗応献立の料理構成を検討した. 膳部の本膳, 二の膳, 三の膳の料理の数は, それぞれ7, 5, 3であり, 異なる15の料理が供されていた. また, 1回の饗応で料理の重複は認められなかった. 一方, “かうの物” “かまぼこ” “あわび”等は, 6回の饗応すべてで供されていた. 御汁は, 二の膳, 三の膳で2つずつ供され, 二の膳では, 魚 (鯉, 鯛, 鮒) の汁と, 山菜または海藻の汁, 三の膳では鳥 (白鳥, 靏, 鴈) の汁と, 獺またはあわびの汁であった. 『身自鏡』には, 塩による保存の有無で魚, 鳥, 獺の汁の調理方法が異なることが記されていた. 献部では, 初献で“雑煮”, 二献で“さしみ”“鳥”“栄螺”が供されていた. 点心の献には, 上位の食材とされる鯉, 白鳥, 鶴や, 季節の情景を表した料理が, “御副物”として組み合わされていた.

134 0 0 0 OA 博士論文集 2022.10~2023.9授与

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.50-59, 2024-01-01 (Released:2024-01-01)

6 0 0 0 OA 確率論的手法による確率微分方程式の高次弱近似法について

- 著者

- 二宮 祥一

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用数理学会

- 雑誌

- 応用数理 (ISSN:24321982)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.8-15, 2020-12-22 (Released:2021-03-31)

- 参考文献数

- 25

Numerical calculation of E[f(X(1,x))] where {X(t,x)}t≧0 is a diffusion process defined by a stochastic differential equation (SDE) is called weak approximation of the SDE. The author discusses higherorder discretization algorithms based on Kusuokaʼs theory. The fundamental theorem by Kusuoka and three algorithms are explained.

6 0 0 0 OA 楠岡近似の紹介

- 著者

- コハツ-ヒガ アルトゥーロ 田中 章博

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.3, pp.294-312, 2011 (Released:2013-12-01)

- 参考文献数

- 32