認知行動療法(CBT)は、薬剤抵抗性の過敏性腸症候群(IBS)に有効な治療法であるが、医師や臨床心理士といった治療者の不足や、費用負担などの課題から、臨床での普及は進んでいない。本研究の目的は薬剤抵抗性IBSに対する治療者による短時間ガイドを伴う、インターネットを介したCBT(iCBT)プログラムを開発し、その有効性と費用対効果を無作為化比較試験で検証して、IBSに対するCBTの普及に向けた科学的根拠を創出することである。本研究の目標は実臨床におけるIBSに対するCBTの普及と実装であり、薬剤抵抗性IBSの治療選択肢拡大への貢献が期待される。

1 0 0 0 OA VR空間におけるパーソナルスペースに対する性の影響

- 著者

- 伊藤 真一 大塲 佑哉 渡辺 洋子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.131-138, 2023 (Released:2023-06-30)

- 参考文献数

- 29

We experimentally studied the influence of sex and gender, that is, the participant’s sex, gender of the participant’s avatar, and gender of the opponent’s avatar, on personal space in virtual reality. In more than half of the cases, significant differences were observed in the influence of the gender of the opponent’s avatar. In addition, females were more influenced by the gender of the opponent’s avatar than males, and males were less likely to be influenced by the gender of the opponent’s avatar when using a female avatar.

- 著者

- 天野 正輝

- 出版者

- 日本教育方法学会

- 雑誌

- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.109-110, 2009-03-31 (Released:2017-04-22)

本研究は「脱人間化」社会における「責任」概念の変容を、以下の4側面から検討する。①社会思想史的アプローチとして、F・エヴァルドをもとに近代的社会制度の展開における「責任」概念の変容を検討する。②政治哲学的アプローチとして、全体主義体制および原爆投下をめぐるH・アーレントとG・アンダースの思想を検討する。③現象学的アプローチとして、E・レヴィナスの現象学的哲学における「責任=応答可能性」概念を実践的な文脈へと接続しうるかたちで検討しなおす。④応用倫理的アプローチにより、AI開発における人間の行為の代替化に伴う「責任」の変容を検討する。

1 0 0 0 OA 代理人を介した表現規制とその変容

- 著者

- 成原 慧

- 出版者

- 日本メディア学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, pp.249-267, 2012-01-31 (Released:2017-10-06)

- 参考文献数

- 21

This paper discusses "speech regulation by proxy," in which governments enlist private actors as proxy censors, and the transformation of such regulation. In this paper, the author examines problems with regard to contemporary speech regulation by proxy and the control method of the new regulatory system, by comparing speech regulation by proxy in the 1950-60s and contemporary speech regulation by proxy on the Internet in the United States. Firstly, the author considers Seth Kreimer's article Censorship by Proxy and clarifies the implications in and limits of his discussion. Then, the author presents the differences in the circumstances, structures, and effect on free speech between speech regulation by proxy in the 1950-60s and contemporary speech regulation by proxy on the Internet, and considers new problems related thereto and doctrines that can meet these problems. This paper shows contemporary speech regulation by proxy on the Internet functions as prior restraint on speech, overly restricting the flow of information without transparency in certain circumstances.

1 0 0 0 OA 「大阪国際花と緑の博覧会」を中心とした国際園芸博覧会に伴う土地利用変化とその背景

- 著者

- 井原 縁

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.5, pp.655-660, 2013 (Released:2014-05-08)

- 参考文献数

- 61

- 被引用文献数

- 1

The aim of this paper is to clarify the distinguishing features of The International Garden and Greenery Expositions (IGGEs) through the considerations of changes in land use, before and after IGGE. In this study, we examine the land use transformation, with such respects as ①former status of land-use ②site-choosing reasons ③plan of site design ④status and landscape after the event. To begin with, we put IGGE, Osaka 1990, on the chopping board. Because it was the first IGGE in East Asia and had a great influence on other IGGEs from then on. Then, we take up IGGE, Hamanako 2004 & 2009, for consideration. Lastly, IGGEs in China 1999, 2006 & 2011, are compared with IGGEs in Japan. In this paper, we not only explain the physical change of landscape but also examine the reasons why such change had happened. In other words, we inquiry the thoughts and social background that promoted IGGEs. Therefore we are to collect and analyze the related official documents, public records, and reported materials, so as to approach the heart of the event. Through these investigations, the relations between Expositions and the spirit of the age are to be revealed, via land use change.

1 0 0 0 OA 地球外生命体の探し方

- 著者

- 河合 純 癸生川 陽子 小林 憲正

- 出版者

- 生命の起原および進化学会

- 雑誌

- Viva Origino (ISSN:09104003)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.1, 2018 (Released:2021-11-16)

- 参考文献数

- 74

How to find life on extraterrestrial bodies? Firstly, we need to define what life is. Although there are a large number of definitions proposed by individual scientists, there are no definition that everyone agrees. If we would describe the characteristics that all the terrestrial organisms have, they would include the followings: 1) metabolisms, 2) reproductions, 3) boundaries and 4) Darwinian evolutions. The Earth-type life consist of DNA using 4 nucleic acid bases, proteins composed of basically 20 kinds of amino acids, and cell membrane mainly composed of phospholipids. However, it is not well known that how Earth-type life select these organic compounds. In this paper, first we will explain the organic compounds used by terrestrial organisms. We will then introduce the analytical methods of organic compounds used in the past planetary explorations, as well as in the ground laboratories. Finally we would like to introduce future astrobiology missions considered in Japan, together with analytical techniques that could be used in them.

1 0 0 0 OA 入水鐘乳洞探檢

- 著者

- 高桑 良興

- 出版者

- 日本蜘蛛学会

- 雑誌

- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.4, pp.159-162, 1939-11-10 (Released:2008-12-19)

1 0 0 0 OA 我國に産するイシムカデ属(脣足類)の種(再記)及び倍足類の1新種1新屬に就きて

- 著者

- 長尾 毅彦 井田 正博 元良 健一 新井 健史 吉澤 寿 小林 美紀 有馬 留志 石川 みずき 片山 泰朗 横地 正之

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中学会

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.514-518, 2006-12-25 (Released:2009-06-05)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 1

目的:脳梗塞急性期において, Susceptibility-Weighted Image (SWI)を用いた高分解能3D MR Venographyにより,造影剤を使用しない脳循環評価を試みた.方法:発症24時間以内の皮質を含む急性期脳梗塞21例を対象とし,3D FLASH法TE=40msecで撮像した,撮像時間は約5分30秒.この方法は,脳組織中のoxy-Hbと静脈のdeoxy-Hbの磁化率差を強調させた撮影法である.臨床情報を伏せた状態で,塞栓子による血管閉塞部位,静脈灌流障害の有無をSWI上で読影し,他の撮像方法と比較した.結果:17/21例で静脈灌流異常によるIncreased BOLD sign(IBS)を認め,misery perfusionを反映する所見と考えた.IBS所見は,T2強調画像で血管性浮腫を認める時期には消失した.13/21例で,動脈主幹部に低信号を呈する塞栓子を検出しえた.結論:脳梗塞急性期において,SWIは非侵襲的に頭蓋内の灌流状態を評価可能であり,その所見はmisery perfusionを反映するものであると考えられるため,SWIで異常を認めた症例には,perfusion imageの適応を検討すべきである.同時に,この撮像法は塞栓子検出やmicrobleeds評価に関しても有用と思われた.

1 0 0 0 OA 小人と天使 ベンヤミン「歴史の概念について」の射程

- 著者

- 徳永 恂

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.1991, no.41, pp.1-14, 1991-04-01 (Released:2009-07-23)

1 0 0 0 OA 言葉の玉手箱

- 著者

- 畑 明郎

- 出版者

- 日本科学者会議

- 雑誌

- 日本の科学者 (ISSN:00290335)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.12, pp.03, 2023 (Released:2023-12-03)

- 著者

- 萩原 英雄 高雄 啓三 宮川 剛

- 出版者

- 一般社団法人 日本血栓止血学会

- 雑誌

- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.6, pp.633-640, 2015 (Released:2015-12-15)

- 参考文献数

- 8

要約:マウスはヒト疾患のモデル動物として広く使われているが,ヒトで重篤な炎症が起きた時に発現が変化する遺伝子群はマウスでは全く異なるふるまいをしており,この観点からヒトとマウスはほとんど似ていないという報告が2013 年に出された.この報告はマウスをヒト疾患のモデル動物として使うことの有効性や妥当性などについて大きな議論を巻き起こした.しかし筆者らは,この報告で解析されたのと同じ遺伝子発現データを用いて,解析手法の改善を加えて再解析をした結果,マウスはヒトの炎症性疾患のモデルになり得ることを改めて確認することができた.この結論は,炎症性の疾患に限らず,ヒト疾患のモデルとしてマウスを用いて病態・病因の解明や治療法の開発を行う際に,ヒトとマウスの共通している部分に注目して研究を進めることが有効であることを示唆するものと考えられる.

1 0 0 0 OA 覚鑁『五輪九字明秘密釈』における「五臓神形図」の考察

- 著者

- 範 駿

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.282-279, 2020-12-25 (Released:2021-09-06)

- 参考文献数

- 4

A number of studies on Kōgyō Daishi 興教大師 Kakuban’s 覚鑁 (1095–1143) famous work Gorin kuji myō himitsushaku 五輪九字明秘密釈 have been carried out by Seiryu Nasu, Yoshitoyo Yoshioka, Fumio Tanaka and Shunsho Manabe. In these studies, the overall contents of the aforementioned work have been sufficiently discussed. Nevertheless, specialized investigations on the diagram of the ‘Images of Five Visceral Spirits’ (五臓神形図abbreviated as ‘IFVS’) appended to Kakuban’s work remain incomplete, and especially its origin is not clearly known.With regard to IFVS, 4 points have drawn the author’s interest. First, the male figured in the lung god’s image is holding a spear. Second, a boy and girl are figured in the liver god’s image. Third, the jade lady figured in the heart god’s image is holding a jewelled vase. Fourth, the gesture of the spiritual beast figured as the kidney god.In this paper, the origin of IFVS, with focus on the above four points, will be discussed by examining materials found in a Tang period Taoist text called the Chart on the Procedures for Filling and Emptying the Six Receptacles and Five Viscera according to the Inner Landscape of the Yellow Court (Huangting neijing wuzang liufu buxie tu黄庭內景五臟六腑補瀉圖) by the priestess Hu Yin胡愔 (fl. 848).

1 0 0 0 OA 季節の温熱環境が睡眠に及ぼす影響

- 著者

- 都築 和代 Budiawan Wiwik

- 出版者

- 人間‐生活環境系学会

- 雑誌

- 人間‐生活環境系シンポジウム報告集 第45回人間-生活環境系シンポジウム報告集 (ISSN:24348007)

- 巻号頁・発行日

- pp.159-162, 2021 (Released:2022-12-03)

- 参考文献数

- 8

睡眠環境の実態を調べるために,年間を通して大学生の寝室で睡眠環境の測定を実施した。この研究では,室内環境,日中の行動,食事,入浴時間などに制限を設けず,被験者は自宅の自室で睡眠するように依頼された。1年間を通しての平均睡眠効率は95.2%で,春94.5%,夏93.6%,秋95%,冬96.4%であった。睡眠時間は370分で,もっとも秋が長く394分で,春が最も短く342分であった。入眠潜時は平均11分で,最も早い秋で9分,最も遅い春で14分であった。室内温熱環境は,春は21.7℃69%,夏は26.5℃66%, 秋は24.6℃67%,冬は13.4℃57%であった。温冷感,快適感申告は,有意な季節差が認められ,冬に他の季節よりも寒くなり,不快側申告となった。OSA睡眠調査票による睡眠感調査の結果は,起床時眠気が44,入眠と睡眠維持が45,夢みが48,疲労回復が43,睡眠時間が45となり,大学生の睡眠評価は一般的な評価やアクチグラフによる睡眠効率よりも悪かった。

1 0 0 0 OA 山地におけるジオ多様性と生物多様性 山地の池沼を事例に

- 著者

- 高岡 貞夫 井上 恵輔 東城 幸治 齋藤 めぐみ 苅谷 愛彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2023年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.35, 2023 (Released:2023-04-06)

1.はじめに ジオ多様性と生物多様性の関係は理論的には確立されているものの、この関係を実証的に示す研究が十分に行われているとは言えない。両者の関係を探る研究はしばしば大スケール(大陸規模,国土規模)におけるグリッドセルデータを用いたGISベースの研究として行われるが、両多様性の関係の背景にある生態学的なプロセスを直接的に理解するには、グリッドセルにデータ化できない環境の特質も含めて、両者の間の複雑な関係を小スケールの地域研究として行うことが必要であろう。本講演では山地の池沼を例に検討した結果を示す。2.山地池沼のジオ多様性 中部山岳地域の標高2000m以上の地域にある、面積約50m2以上の池沼304 個について、その成因を地形と対応づけて整理した結果、池沼は線状凹地、地すべり移動体、圏谷底、火山地形(火口、溶岩台地など)などがつくる凹地に形成されていた。しかし凹地さえあれば池沼が形成されるということではなく、決定木を用いた分析によれば、気候(特に積雪深)や地質など地域的な条件を背景に池沼が成立していることが明らかになった。池沼の規模や標高分布は池沼の成因別に特徴があり、池沼の古さも成因と関係があると推察される。 上高地周辺の池沼に関する現地での観測や観察によれば、水質や水温、水位の季節変化、消雪時期、周囲の植生の特質は、地形と結びついて形成されている池沼の成因ごとに特徴がある。したがって、池沼に生息する生物の多様性には、池沼の成因と関連づけて理解できる部分があるものと考えられる。3.山地池沼の生物多様性(1) 水生昆虫 上高地周辺の高山帯・亜高山帯に存在する23池沼の止水性昆虫相を調べたところ、7目15科19種が確認された。これらの池沼は群集構造に基づいて4つのグループに分類され、それらは圏谷底に位置するもの、主に線状凹地に位置するもの、焼岳火口を含む前二者以外の主稜線付近に位置するもの、梓川氾濫原に位置するものであった。圏谷底の池沼では幼虫期に砂粒を巣材に用いる種群が優占し、線状凹地の池沼では水際の植物を利用して倒垂型の羽化を行う種や葉片・樹木片を幼虫期の巣材に用いる種が優占していた。梓川氾濫原では、流水環境にも適応した種群が優占していた。マメゲンゴロウについて遺伝子マーカーを用いた集団遺伝解析を行った結果、近接する池沼では遺伝構造が類似する一方で、特定の山域に集中するハプロタイプも検出された。以上のことから、種レベルの多様性は池沼の成因に結び付いた環境条件の違いによって生み出され、遺伝子レベルの多様性には、分散の障壁となる尾根や谷といった小地形・中地形スケールの地形がかかわっていると考えられる。(2) 珪藻群集 同地域の45池沼において、池底の表層堆積物に含まれる珪藻を殻の形態にもとづいて分類したところ、75分類群以上が確認された。これらの池沼は群集構造に基づいて4つのグループに分類され、それらは圏谷底に位置するもの、線状凹地に位置するもの、梓川氾濫原に位置するもの、氾濫原上の流れ山群内に位置するものであった。各池沼に出現する分類群はECやpHといった水質の他に、池沼の面積や周囲の植生に影響を受けていると考えられる。また、線状凹地に位置するグループには、梓川の左岸側稜線に集中して分布するグループと流域内に広く分布するグループが含まれる。これらのことから、珪藻群集の構造は、池沼の環境(植生発達や水質)と分散の歴史の双方の影響を受けて成立していることが示唆される。池沼の環境は地形と関連した池沼の成因と結びついて形成され、一方で、小地形・中地形スケールの地形がつくりだす距離や標高差が分散に対する障壁として働いている可能性がある。止水性の珪藻は水生昆虫よりも相対的に分散が難しいと考えられるが、このことが種相当のレベルの多様性においても分散の影響が表れる原因になっていることが示唆される。4.今後の課題 これまで、ジオ多様性や生物多様性という用語が使われなかった場合も含めて、植生(植物)についてはジオ多様性との関係についての研究が地理学分野においてなされてきた。山地地形の研究の進展によって地形の形成過程や年代に関する理解が一層深まる中で、今後取り組むべき研究課題は少なくない。氷期の遺存種的な性格を持つ植物の、分布の成因の解明などはその一つであろう。 他方、地理学において山地の野生動物に関する研究は進んでいない。移動性の高い動物は、その分布の特徴を地形に関連づけて理解することは必ずしもできないであろう。しかし、潜在的な分布頻度が、地形を軸とするジオ多様性と関連付けて理解できれば、動物と生息環境の関係を空間的にとらえる視点が得られる。このことは、生物多様性の保全を考えるうえで重要である。

- 著者

- (D)Hamid Basiri Tadahiro Kin Eduardo Cortina Gil Andrea Giammanco

- 雑誌

- 2023年第70回応用物理学会春季学術講演会

- 巻号頁・発行日

- 2023-01-24

1 0 0 0 OA 関節リウマチにおける骨髄浮腫とMMP-9高発現機能的遺伝子多型の検討

- 著者

- 有馬 和彦 玉井 慎美 岩本 直樹 川上 純 江口 勝美

- 出版者

- 日本臨床免疫学会

- 雑誌

- 日本臨床免疫学会総会抄録集 第34回日本臨床免疫学会総会抄録集 (ISSN:18803296)

- 巻号頁・発行日

- pp.23, 2006 (Released:2006-09-01)

【背景】 マトリックスメタロプロテイナーセ群(MMPs)は関節リウマチ(RA)の骨破壊に関わる重要な酵素群である。特にMMP-9は血液脳関門の破壊にも関与していると考えられている。【目的】 RAの骨破壊の予見的所見であるMRIにおける骨髄浮腫とMMPsの機能的遺伝子多型に関連があるという仮説を検証した。【対象】 関節痛を有する84名と健康対照群96名。【方法】 MRI検査と同時期に血清学的検査を行った。MMP-1,7,9,13の機能的遺伝多型に関して単塩基多型にはRFLP解析、二塩基繰り返し多型にはフラグメント解析を用いた。検定にはカイ二乗検定を用いた。【結果】 骨髄浮腫所見を32名に認めた。MMP-9の機能的遺伝子多型頻度は、骨髄浮腫陽性群全体では健康対照群と有意差を認めなかった。更に血清学的検査で群別したところ抗CCP抗体陰性の骨髄浮腫陽性群では健康対照群に比較して有意に高発現単塩基多型が高頻度で認められた(35.0% vs 14.3%, Odds ratio=3.23, p=0.017)。【考察】 今回の検討ではMMP-9の機能的遺伝子多型のRA発症への関与は明らかではなかった。しかし、抗CCP抗体陰性RA群には、自己抗体産生という免疫学的病態以外のMMP-9の高発現による血液骨関門の破壊等といった、抗CCP抗体陽性RA群とは異なる障害機序が存在する可能性が示唆された。

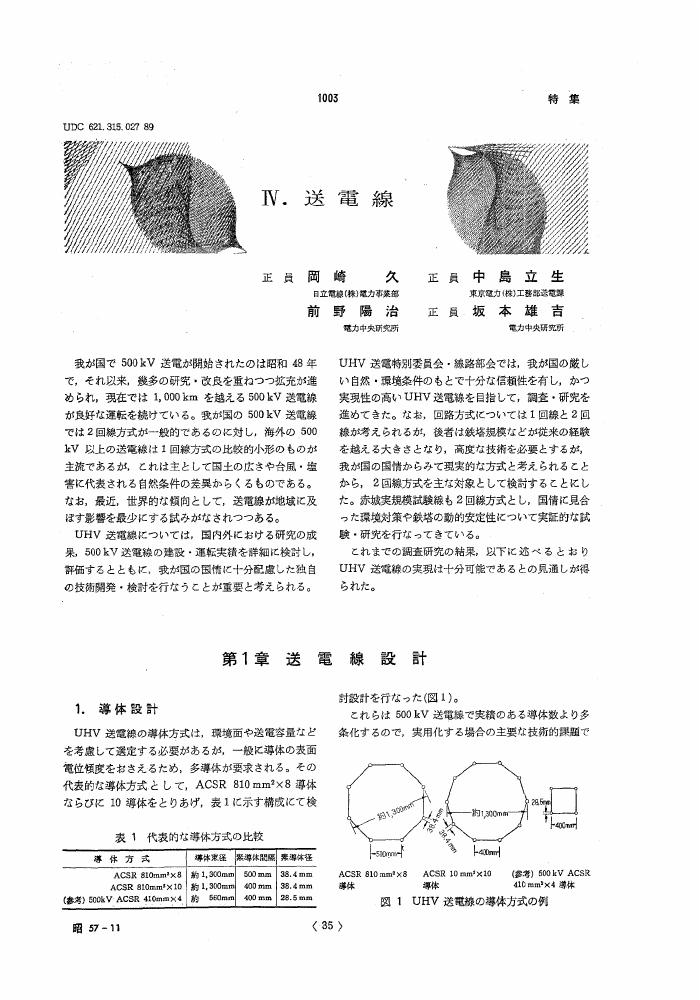

1 0 0 0 OA IV. 送電線

- 著者

- 岡崎 久 中島 立生 前野 陽治 坂本 雄吉

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.11, pp.1003-1016, 1982-11-20 (Released:2008-04-17)

- 参考文献数

- 14

1 0 0 0 OA 光合成光化学系II における水分解・酸素発生の反応メカニズム

- 著者

- 沈 建仁

- 出版者

- 錯体化学会

- 雑誌

- Bulletin of Japan Society of Coordination Chemistry (ISSN:18826954)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, pp.3-14, 2018-11-30 (Released:2019-04-01)

- 参考文献数

- 62

- 被引用文献数

- 1 1

Photosystem II (PSII) is a huge membrane-protein complex catalyzing light-induced electron transfer and water oxidation reactions, leading to the conversion of light energy into chemical energy and the evolution of molecular oxygen, two products indispensable for sustaining almost all life forms on the earth. This account describes the structure of PSII with the focus on that of the catalytic center for water oxidation, a Mn4CaO5-cluster embedded in the protein matrix of PSII, revealed by conventional highresolution X-ray crystallography and femtosecond X-ray free electron laser (XFEL) crystallography. Latest results on the structural changes of the Mn4CaO5-cluster during the water oxidation reaction cycle obtained by the femtosecond XFEL crystallography are also described. Based on these results as well as those obtained with other approaches, the mechanism of water oxidation and oxygen evolution is discussed. Other functions of PSII such as proton release pathways and light energy absorption and transfer are also discussed briefly.