1 0 0 0 OA 60%過酸化水素水を用いた超小型衛星搭載用一液式 推進系の固体触媒劣化の初期検討

- 著者

- 飯塚 俊明 西尾 勘汰 阿部 圭典 川村 壮司 加藤 岳仁 賀来 将大 伴野 眞優 松島 純 小林 悠也 中村 健二郎 佐原 宏典

- 出版者

- 独立行政法人 国立高等専門学校機構 小山工業高等専門学校

- 雑誌

- 小山工業高等専門学校研究紀要 (ISSN:02882825)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.63-68, 2017-12-25 (Released:2019-01-28)

This paper reports fundamental study on performance degradation, caused by solid catalyst, of 60wt% hydrogen peroxide thruster for small satellites. The chemical in-space propulsion system, with 60wt% hydrogen peroxide, has been proposed and developed based on three policies, safety first, border free, and effective COTS. Platinum based metal honeycomb solid catalyst has been installed to BBM of thruster, and the solid catalyst is one of cause to limit lifetime of the thruster. In this study, to understand degradation, comparison between observation results of solid catalyst surface by FE-SEM/EDS and thruster performance has been conducted. Small cracks have been observed on upstream surface. The evident growth of cracks has not been found; however, instability of response time has been confirmed.

- 著者

- Ayano Iwazaki Kimie Imai

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.11, pp.1716-1719, 2022-11-01 (Released:2022-11-01)

- 参考文献数

- 12

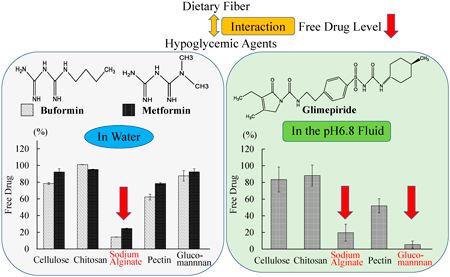

We studied the effect of dietary fibers (DFs) on the levels of free hypoglycemic agents in vitro, i.e., glimepiride and the biguanides buformin and metformin. The levels of free buformin and free metformin were not affected by mixtures of DFs, i.e., cellulose, chitosan, pectin (PE), and glucomannan (GM), in fluids of pH 1.2 and 6.8 (similar to the pH of the stomach and intestines, respectively). However, the free biguanide level was significantly reduced by mixing with PE or sodium alginate (AL), in water. The free glimepiride level was reduced in the mixture of AL, PE, and GM (in a solution with a pH of 6.8). The changes in aqueous AL solution pH seemed to reflect the free metformin levels. Therefore, the effects of DFs on free drug levels were dependent on drug type, hypoglycemic agent, and mixing solution. In this study, the oral regimen concentrations of the drug and DFs were used. Based on these results, it is important to consider the interactions between hypoglycemic agents and DFs.

1 0 0 0 OA 文章題と論理的思考

- 著者

- 前田 隆一

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会(旧 社団法人 日本数学教育会)

- 雑誌

- 日本数学教育会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.13-17, 1965 (Released:2021-10-01)

- 著者

- 福井 義一

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.Supplement, pp.ps19, 2020 (Released:2020-12-24)

1 0 0 0 OA 頭痛を契機に発見された腰部粘液乳頭状上衣腫の1 例

- 著者

- 野崎 一朗 松本 泰子 山口 和由 清水 有 熊橋 一彦 宗本 滋

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.136-142, 2013-02-01 (Released:2013-03-06)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1 1

症例は23歳男性である.2週間続く腰痛と,その後生じた頭痛で受診した.頭部MRIでは左篩骨洞炎以外に特筆すべき所見はみとめなかった.入院翌日,右同名半盲と項部硬直を生じたことから,腰椎穿刺を施行し,血性髄液をみとめた.出血源検索のための腰椎MRIで,不均一に造影される硬膜内髄外腫瘍をみとめた.腫瘍によるくも膜下出血と診断し,脳神経外科にて腫瘍摘出術を施行された.病理診断は粘液乳頭状上衣腫であり,残存腫瘍に対して術後放射線治療を追加した.脊髄粘液乳頭状上衣腫によるくも膜下出血の頭痛を生じた特異な症例であり,貴重と考え報告した.

1 0 0 0 OA Bottom-up creation of cell-free molecular systems: Basic research toward social implementation

- 著者

- Izuru Kawamura Ryuji Kawano Tomoaki Matsuura

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- pp.e200042, (Released:2023-11-10)

1 0 0 0 OA [資料紹介]宮野裕光氏執筆鋸関連資料

- 著者

- 安田 徹也

- 出版者

- 公益財団法人 竹中大工道具館

- 雑誌

- 竹中大工道具館研究紀要 (ISSN:09153685)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.53-81, 2021 (Released:2021-03-22)

- 参考文献数

- 5

本稿は宮野裕光氏が書き残した鋸に関する資料を翻刻したものである。 1. 宮野裕光氏(1923〜93)は二代目宮野鉄之助(1901〜96)の長男として生まれ、その下で修業を積んで鋸鍛冶として活躍した。また1961年から神戸市六甲道で大工道具店を営み、大工道具全般についても幅広い知見を持っていた。 2. 宮野氏の書き残した文章および挿図には、他には見ることのできない鋸、および鍛冶技術に関する情報が多数含まれている。

1 0 0 0 OA 次世代遺伝子組換え技術を用いた作物の現状と問題点

- 著者

- 近藤 一成 中村 公亮

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.6, pp.231-246, 2014-12-25 (Released:2015-01-13)

- 参考文献数

- 89

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 社会的関係がラットの食物伝達に与える影響

- 著者

- 粟津 俊二 藤田 和生

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY FOR ANIMAL PSYCHOLOGY

- 雑誌

- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.183-190, 1998-12-15 (Released:2009-10-13)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2 4

ラット (観察者) は, ある食物を摂取してきた他個体 (提示者) と接触すると, その食物を選好するようになる。本研究では, 提示者と観察者の社会的関係の違いが, 伝達された食物に対する観察者の選好に影響を与えるかどうかを調べた。観察者を, 新奇な匂いのする異なった食物を摂取した2匹の提示者に接触させ, その後選択場面において, これら2つの食物に対する観察者の選好を測定した。観察者は, 既知の提示者が伝えた食物よりも未知の提示者が伝えた食物を選好し, また優位な提示者が伝えた食物よりも劣位な提示者が伝えた食物を選好した。この違いは, 観察者-提示者間の身体的な接触時間が異なるために生じたものではなかった。今回見られた選好は, ともにラットにとって適応的なものであると思われる。未知の提示者が伝えた食物を選好することは摂取する食物の幅を拡げ, 劣位な提示者が伝えた食物を選好することは食物獲得に要するコストを下げることにつながると考えられる。

1 0 0 0 OA 壹灣本島人女子の指紋

- 著者

- 須田 昭義

- 出版者

- 一般社団法人 日本人類学会

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.6, pp.193-205, 1932-06-15 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 林 譲治

- 出版者

- 名古屋地学会

- 雑誌

- 名古屋地学 (ISSN:13450514)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, pp.25-32, 2021 (Released:2021-03-06)

- 参考文献数

- 19

1 0 0 0 OA 半導体論理開発における検証技術の発展と標準化の動向

- 著者

- 三橋 明城男 吉川 隆英

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.272-288, 2023-04-01 (Released:2023-04-01)

- 参考文献数

- 51

半導体のチップあたりのトランジスタ数は過去50年間,一貫して指数関数的に増加しており,搭載可能な論理的な機能の大規模化,複雑化をもたらしている.この動きに対応するため,論理設計手法も回路図ベースから言語ベースへと進化し,更に設計資産の再利用や標準バスインタフェースの採用などにより設計生産性を上げてきた.同様に,論理機能検証においても主に多様化する機能の検証網羅性と検証作業の生産性の課題が顕在化し,従来の手法では立ち行かなくなってきている.そこで,本稿ではこのような検証の課題を解決するための検証技術や検証メソドロジ(検証の方法論,手順,やり方),標準化の歴史などについて解説する.更に機能やその組み合わせの検証の範囲を越えて,近年重要性が増している非同期回路設計や低消費電力回路設計に伴って発生する新たな論理・回路検証項目や,セキュリティ対応や機能安全標準への準拠など,検証を更に複雑化する検証対象と,その対策についても解説する.また,これまでハードウェアの開発技術がソフトウェア開発技術の進化に追従する形で発展してきた歴史を振り返り,今後の検証技術の発展可能性についても展望する.

1 0 0 0 OA 体育の学習内容としての身体観:「表現運動・ダンス」領域の学習を考えるために

- 著者

- 寺山 由美

- 出版者

- 日本体育・スポーツ哲学会

- 雑誌

- 体育・スポーツ哲学研究 (ISSN:09155104)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.49-63, 2020 (Released:2021-08-11)

- 参考文献数

- 78

The purpose of this study is to clarify the validity of taking a physical view as a learning content of physical education. To exist as a subject, it will be necessary to clarify the educational significance that is not just a movement but a formal lesson. For that purpose, it is necessary to consider how to guide the learner's body in physical education. In order for learners to grasp their bodies that cannot be separated for their lifetime, it is considered necessary to focus on the development of a view of the body as the learning content that physical education plays.The view of the body can be said to be the way of seeing the body and the way of understanding the body. In other words, for <me>, asking what is the body is the training of the view of the body. Developing a view of the body involves asking what is the body for <me> and at the same time asking what is <I>. The development of a view of the body becomes possible through exercise practice, and the process in which the learner continues to seek his or her own view of the body is important. For <me>, fostering a view of the body asking "what is the body" can be a universal educational content of physical education that does not change with the times and regions as a reasonable educational significance.In addition, the study in this study is considered as the ground for thinking about learning in the "expression activity and dance" area. That is, if the body view can be the learning content in physical education, it is possible to propose a learning content in a “expression activity and dance” area different from before.

1 0 0 0 OA SSRT-Aについて SSRT-A

- 著者

- 島 たかし 山田 隆昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.188, pp.354-361, 1969 (Released:2009-05-25)

- 著者

- 増田 耕一

- 出版者

- 日本科学史学会

- 雑誌

- 科学史研究 (ISSN:21887535)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.276, pp.327, 2016 (Released:2021-01-05)

1 0 0 0 OA Wikipediaの赤リンクを用いたDBpediaの拡張の検討

- 著者

- 森 俊人 谷津 元樹 森田 武史 江上 周作 鵜飼 孝典 福田 賢一郎

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)

- 巻号頁・発行日

- vol.2023, no.SWO-059, pp.08, 2023-03-17 (Released:2023-03-23)

DBpediaやWikidataなどの大規模知識グラフは集合知により構築されるため,人手で構築するのには限界があり,不完全な知識グラフが構築されることがある.この問題を解決するために,知識グラフ中の欠損したエンティティや関係を補完する知識グラフ補完に関する研究が行われている.最近は,知識グラフの埋め込みに基づく知識グラフ補完の研究が注目されている.知識グラフの埋め込みに基づく手法の多くは,学習時に利用する知識グラフ(既存の知識グラフ)に含まれるエンティティの表現ベクトルを用いて関係予測などを行う.既存の知識グラフに含まれないエンティティ(未知エンティティ)は表現ベクトルを計算することができないため,未知エンティティに関する知識グラフ補完を行うことは困難である.最新の話題に対応した知識グラフに基づく質問応答や対話システムを構築するためには,未知エンティティを対象とした知識グラフの構築や補完が必要だと考えられる.本研究は,Wikipediaの赤リンクをDBpediaにおける未知エンティティとみなし,DBpediaを拡張することを目的とする.赤リンクとはWikipediaにまだ存在しない記事(記事名)への,初期設定では赤色で表示されるリンクであり,DBpedia上には赤リンクに対応するエンティティは基本的には存在しない.赤リンクはその性質上,記事が作られるべきであると判断されて作られているため,今後,赤リンクに対応する記事が作成され,DBpediaにおける新たなエンティティとして追加される可能性が高い.本稿では,Wikipediaの記事から赤リンクを抽出して未知エンティティとみなし,DBpediaにおける既存エンティティとの関係構築を行う方法について検討する.

1 0 0 0 OA 敵対的逆強化学習を用いた歩車相互作用モデルの推定

- 著者

- 小川 大智 羽藤 英二

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.1678-1684, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)

- 参考文献数

- 17

近年、都市部におけるウォーカビリティの重要性が見直され、様々な歩行者行動モデルが提案されている。しかし、その多くは、マルチモーダルな状況を扱っていない。通常、道路上の歩行者と車両は互いに認識しあっており、一方の行動が他方に影響を与える。この影響を再帰的ロジットモデルで定式化すると、推定に非常に高価な反復計算が必要となる。そこで、本研究では、敵対的逆強化学習に基づく新たな手法を提案した。このモデルでは、1回の学習で各モードのリンク価値関数を学習するため、計算コストが大幅に削減される。松山の事例では、RLと同レベルの推定をより少ない時間で行うことができた。

1 0 0 0 OA 子供の前兆事案被害における保護者の警察・学校への連絡意図の形成要因

- 著者

- 今井 巧 雨宮 護 島田 貴仁 讃井 知 大山 智也

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.751-758, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)

- 参考文献数

- 29

子供が被害者となる声かけやつきまといなどの前兆事案は,子供から保護者に被害が伝わったとしても,保護者が警察や学校に被害を連絡しないことによって被害が暗数化し,事案への対応が遅れることが懸念される.本研究では,保護者の子供の前兆事案被害情報に関する警察や学校への連絡意図を形成する要因の解明を目的とした.ウェブアンケート調査により得られた,ある政令指定都市に住み,小中学生を第一子に持つ20歳から59歳の男女(n=518)のデータを用いて順序ロジスティック回帰分析を行った.その結果,事案の深刻さや連絡の効果,連絡の自己効力感の認知が保護者の警察・学校への連絡意図に正の関連を持つことが明らかになった.

1 0 0 0 OA 可変安定応答実験機(VSRA)について(II) 周波数応答による安定・操縦微係数の同定

- 著者

- 古茂田 真幸 川幡 長勝 塚野 雄吉 小野 孝次

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.349, pp.92-102, 1983-02-05 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1 1

- 著者

- 片井 修

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 日本ファジィ学会誌 (ISSN:0915647X)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.6, pp.838-850, 1997-12-15 (Released:2017-09-25)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1 1