1 0 0 0 OA 微生物とCCSを利用したCO2排出削減と資源創成のリスク評価

化石燃料をエネルギー源とする発電所で燃焼によって発生するCO2や、天然ガス・石油等の精製所から精製の工程で発生するCO2を処理する手段として、CO2地中貯留技術が期待されている。CO2地中貯留技術は、臨界状態の密度の高いCO2を地中に隔離するため、大量のCO2の固定が可能である。CO2地中貯留の対象とされる地層は主にかん水層や枯渇したガス油田である。 CO2地中貯留(CCS)の重要な候補サイトの一つとなっている枯渇油ガス田には、未回収の原油が半分以上残されている。近年眞弓らは、油ガス貯留層内に自然に存在する嫌気性の特定の微生物のメタン生成能力が、CO2分圧の上昇によって活性化されることを見出した 。これは枯渇油ガス田を対象としたCCSサイトにおける、原位置での天然ガス資源創成の可能性を示唆するものと言える。 このような地下環境における微生物活動を考慮した新たな資源創成型のCCS技術を確立するためには、まず、微生物によるメタン生産量とCO2固定量をはじめとする諸元の定量的に評価して便益を把握する必要がある。 我々は、微生物活動を考慮した新たな資源創成型のCCS技術の基本的な便益を明らかにすることを目標に、地層モデルに地下微生物の働きを組み込み、CCSプロセスにおける地層モデルの挙動とメタン産出量の評価を行うとともに、CO2地中貯留にかかわるサイト周辺の環境インパクト評価および産業安全面のリスクアセスメントを進めている。CO2地中貯留サイトの地下の貯留層・地表・注入井坑口周辺の大気環境をとりあげて、CO2漏洩のリスクの評価を進めるとともに、CO2地中貯留リスク評価プログラムを開発中である。本報告ではこれらの取り組みの中から、とりわけサイト周辺のリスク評価について報告する。

- 著者

- 牛尾 聡一郎 北村 佳久 江角 悟 座間味 義人

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学会年会要旨集 第95回日本薬理学会年会 (ISSN:24354953)

- 巻号頁・発行日

- pp.1-P-062, 2022 (Released:2022-03-21)

Hochuekkito (HET), a Kampo medicine, is used to treat post-operative and post-illness general malaise and decreased motivation. HET is known to regulate immunity and inflammation. However, the mechanism underlying the anti-anxiety effect of HET is unknown. In this study, we revealed the effect of HET on lipopolysaccharide (LPS) -induced anxiety-like behavior and examined the mechanism underlying LPS induced anxiety-like behaviors. Following the administration of LPS (300 µg/kg, i.p.), mice demonstrated inflammation-induced anxiety-like behaviors in hole-board and light-dark box tests. Systemic administration of LPS increased the serum levels of interleukin-6. Repeated administration of HET (1.0 g/kg, p.o.) once a day for 2 weeks before LPS treatment ameliorated anxiety-like behavior and reduced LPS-induced serum levels of interleukin-6 in 5 h after LPS treatment. Additionally, HET decreased LPS-induced secretion of interleukin-6 in human macrophage cell line (THP-1) and mouse macrophage cell line (RAW264.7) as in mouse models. Therefore, our findings suggest that HET may be useful in treating inflammation-induced anxiety-like behavior.

1 0 0 0 OA V.後天性血友病Aの診断・治療とその問題点

- 著者

- 関 義信

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.7, pp.1370-1377, 2020-07-10 (Released:2021-07-10)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

後天性血友病Aは,出血傾向の既往歴や家族歴がないにもかかわらず,突然の皮下・筋肉内出血等で発症する自己免疫性後天性凝固第VIII因子欠乏症である.活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT)の延長,第VIII因子凝固活性(factor VIII coagulant activity:FVIII:C)の低下ならびに第VIII因子インヒビターの存在で診断する.APTTクロスミキシング試験は鑑別に有用である.止血療法と免疫抑制療法で治療を行う.リハビリテーションも必要である.疾患の認識と速やかな専門医への紹介が予後の改善につながる.

1 0 0 0 OA 安全保障問題と軍産複合体 ─デュアルユース (軍民両用技術) を考える

- 著者

- 西川 純子

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.7, pp.7_32-7_39, 2017-07-01 (Released:2017-11-03)

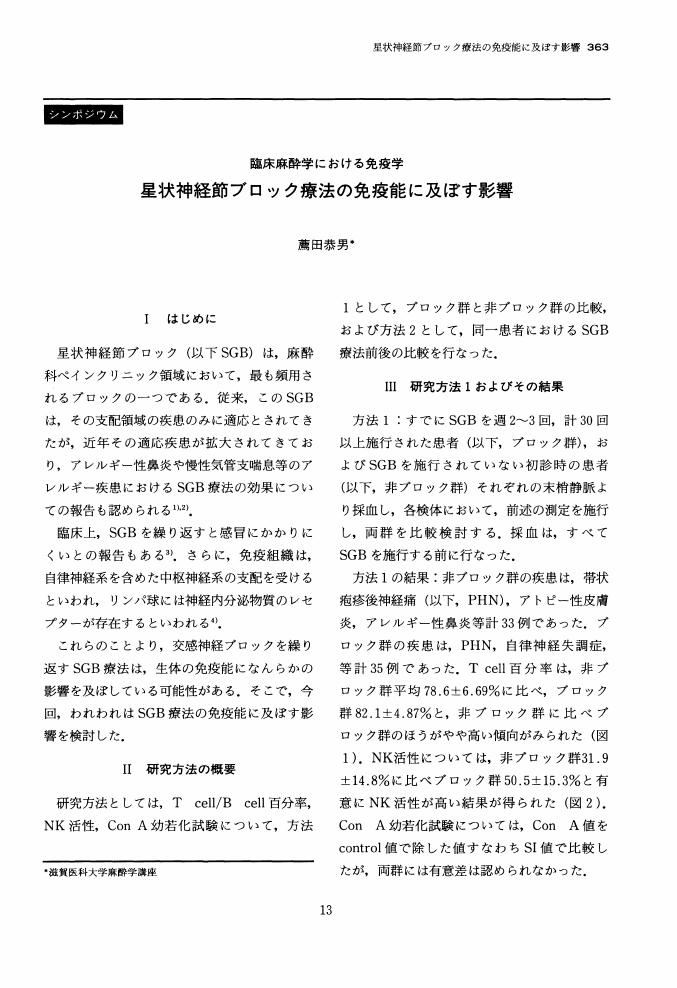

1 0 0 0 OA 星状神経節ブロック療法の免疫能に及ぼす影響

- 著者

- 薦田 恭男

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.5, pp.363-367, 1994-06-15 (Released:2008-12-11)

- 参考文献数

- 9

1 0 0 0 OA 片脚の変形性膝関節症および膝痛と足踏み動作における床反力の左右差との関係

- 著者

- 尾山 裕介 村山 敏夫 太田 玉紀

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.215-221, 2019-06-01 (Released:2019-05-18)

- 参考文献数

- 32

In this study, we investigated the relationship of an osteoarthritis of the knee (OA) and a knee pain of single-leg on the bilateral difference of ground reaction force in stepping. The subjects were 29 middle-aged women (mean age 63.7±6.7 years). We categorized them into groups based on the following conditions: osteoarthritis of the knee (OA groups; n = 9), knee pain (KP groups; n = 7), and no pain (NP groups; n = 13). We measured the ground reaction force in a vertical direction when stepping on a platform. The evaluation variables were as follows: peak of ground reaction force at the early stance phase (F1), middle phase (F2), and late phase (F3). We calculated the bilateral difference of ground reaction force of the left and right leg and the affected side and the unaffected side ratio. The result of two way ANOVA, there was a significant difference between the leg in F1 and F3 and the group at F2. The result of comparison between the OA groups and the KP groups, there was no significant difference in the unaffected side and the affected side ratio, those in the OA groups tended to have a load on the unaffected side, while those in the KP groups had a load on the affected side. Therefore, it was suggested that there was the relationship of the OA and a knee pain of single-leg on the bilateral difference of ground reaction force in stepping.

1 0 0 0 OA 重量物挙上動作におけるValsalva効果による腹圧増加分を考慮した解析モデルの提案

- 著者

- 松丸 隆文 福山 聡 佐藤 智祐

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 C編 (ISSN:03875024)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.724, pp.3863-3870, 2006-12-25 (Released:2011-08-16)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 3 6

This paper proposed the model to estimate the load on the lumber vertebra considering not only the value presumed from posture but also the increased amount by Valsalva maneuver of extrapolating from the vital capacity. The pressure force can be estimated to be reduced by about 30% by the effect of the abdominal pressure by using the proposed model as said so far. From the error of the presumed value of ground reaction force from an actual measurement, it is thought that the presumed accuracy of the lumbar vertebra load using the proposed model is smaller than 10%. Furthermore, two operations with extreme start-on posture were compared on transition of the compressive force and shear force on the lumbar vertebra. It was brought out that a start-on posture signficantly affects the maximum load on the lumber vertebra. The result suggests that optimal start-on posture may be between two postures.

1 0 0 0 OA 「リベラル・ナショナリズム」を超えて

- 著者

- 久保田 浩平

- 出版者

- 関西倫理学会

- 雑誌

- 倫理学研究 (ISSN:03877485)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.111, 2015 (Released:2018-03-15)

1 0 0 0 OA 日本植民地時代における台北の都市計画 : 統治政策と都市空間構造の変化

- 著者

- 葉 倩璋

- 出版者

- 経済地理学会

- 雑誌

- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.202-219, 1994-09-30 (Released:2017-05-19)

- 被引用文献数

- 3

1895年, 台湾は日本の植民地となった. 本稿では, 日本植民地下における台北の都市計画がその統治政策によっていかに規定され, また台北の都市空間構造がどのように形成されていったかを分析する. 台湾の植民地統治政策は, 大きく三つの時期に区分される. すなわち, 1895〜1919年の, 治安平定を目指した撫民政策期, 1919〜1936年の同化政策期, そして1936〜1945年の皇民化政策期である. 都市計画は, 撫民政策期には植民地統治の象徴的建造物の建設などにみられる植民地都市空間の創出を目的とし, 同化政策期には, 都市の機能性, 快適性を追求する, 内地より先進的な都市計画事業が実行に移された. そして1936年には台湾都市計画令が公布される. 皇民化政策期には, 台湾都市計画令に基づく最新の都市計画事業により, 日本人の居住空間や宗教空間の充実と拡張化が図られた. 台北の社会空間においては, 日本人と台湾人との居住分化の構造が顕著にあらわれた. それは,「同化」を促す統治政策の下での都市計画の限界を示すものである. 居住分化は, 植民地という固有の社会状況を示すものであり, 植民地都市計画は, 「植民地」という枠組みのなかで自ら限界を有していたのである.

1 0 0 0 OA 第19回 比較心電図研究会 激しい運動から生ずる急性および慢性の循環系変化

- 著者

- 村山 正博

- 出版者

- 一般社団法人 日本不整脈心電学会

- 雑誌

- 心電図 (ISSN:02851660)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.Suppl1, pp.122-128, 1993-03-31 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 7

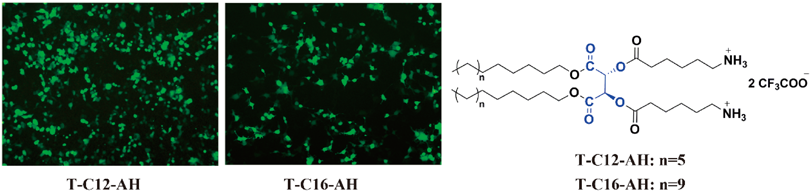

- 著者

- Ning Wan Yi-Yang Jia Yi-Lin Hou Xi-Xi Ma Yong-Sheng He Chen Li Si-Yuan Zhou Bang-Le Zhang

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.7, pp.1112-1120, 2016-07-01 (Released:2016-07-01)

- 参考文献数

- 51

- 被引用文献数

- 7 8

In this work two novel cationic lipids using natural tartaric acid as linking backbone were synthesized. These cationic lipids were simply constructed by tartaric acid backbone using head group 6-aminocaproic acid and saturated hydrocarbon chains dodecanol (T-C12-AH) or hexadecanol (T-C16-AH). The physicochemical properties, gel electrophoresis, transfection activities, and cytotoxicity of cationic liposomes were tested. The optimum formulation for T-C12-AH and T-C16-AH was at cationic lipid/dioleoylphosphatidylethanolamine (DOPE) molar ratio of 1 : 0.5 and 1 : 2, respectively, and N/P charge molar ratio of 1 : 1 and 1 : 1, respectively. Under optimized conditions, T-C12-AH and T-C16-AH showed effective gene transfection capabilities, superior or comparable to that of commercially available transfecting reagent 3β-[N-(N′,N′-dimethylaminoethyl)carbamoyl]cholesterol (DC-Chol) and N-[2,3-dioleoyloxypropyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride (DOTAP). The results demonstrated that the two novel tartaric acid-based cationic lipids exhibited low toxicity and efficient transfection performance, offering an excellent prospect as nonviral vectors for gene delivery.

- 著者

- 金児 正史 早藤 幸隆 後藤 顕一

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 45 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.169-172, 2021 (Released:2021-12-20)

- 参考文献数

- 13

2021年度から高等学校で始まる教科「理数」では,科学的に探究する過程を踏まえて自ら見出した課題を解決し,考えを伝達する活動を求めている。こうした学習にたけていない高校生の状況も踏まえ,筆者らは,理科と数学科の融合に焦点化した課題を教師が提供し,その課題を解決する過程を通して,理科や数学科に関連する既習事項の科学的背景をより深く学ぶとともに,科学的・数学的な課題解決の過程も学べる授業の開発を行った。本稿では,理科と数学科を総合する課題として,化学反応速度に着目した。化学の教科書のデータを活用して,時間の変化とともにモル濃度の減少速度が,変化しないで残っている溶質のモル濃度に

1 0 0 0 OA 高等学校における総合的・基礎的な必修理科科目設置に関する一考察

- 著者

- 縣 秀彦 松本 直記

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 45 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.173-176, 2021 (Released:2021-12-20)

- 参考文献数

- 11

日本本学術会議提言「これからの高校理科教育のあり方」を始点として,2030年代の学習指導要領に実装可能な中等教育カリキュラムを多角的に検討する.高等学校理科4領域すべてが,相互に関連しながら現代社会に密接に関連していることを重視し,科学教育の意義・目的と現代社会における役割を再考し,生徒の課題解決能力の育成を主眼とした総合的でかつ基礎的な必修理科科目設置に向けての課題を抽出する.

1 0 0 0 OA 後期中等教育における必修理科科目の構築に必要な視点

- 著者

- 今井 泉 宮本 一弘 高見 聡

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 45 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.185-186, 2021 (Released:2021-12-20)

- 参考文献数

- 6

中等化学教育,とりわけ学問体系の視点から我が国の過去の総合的な理科の科目について俯瞰すると,学習指導要領1977-1978年(昭和52〜53 年)改訂で登場した高等学校「理科I」の評価は高いと言える.具体的には,物理・化学・生物・地学の4領域の基礎として「エネルギー」の内容が全員必修の科目として存在したからだ.後期中等教育における必修理科科目を構築するためには学問体系の視点に加えて,日常生活との関連を重視した視点が欠かせない.そのためには,4領域を繋ぐ資質・能力育成を志向する文脈を基盤としたカリキュラムが必要となる.

1 0 0 0 OA 高校必修理科に向けた物理からの視点

- 著者

- 今井 章人 篠原 秀雄 勝田 仁之

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 45 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.177-180, 2021 (Released:2021-12-20)

- 参考文献数

- 3

高校理科の基礎科目は現在物化生地および科学と人間生活の5科目中3科目を選択必修としており,物理を学ばずに高校を卒業してしまう生徒がいる.その生徒は,学校が科目を設定していない場合,選択する余地がなく学ぶ機会すら与えられない.物化生地4分野を全て履修するため,4分野が統合した高校理科必修科目を設置することが考えられる.その場合に高校物理で何を学ばせたいのかを再検討したところ,定量化・モデル化・数値化・一貫性を大切にしていることを再確認した.その上で,運動方程式・エネルギー・波動・熱などの具体的な内容に関して検討した.また,総合理科や基礎理科など具体的な高校理科必修科目を設置した場合,物理教員の視点でのメリット・デメリットを検討した.さらに,STEAM教育の観点からみた物理についても報告する.

- 著者

- Akita Hidetaka Ito Rie Kamiya Hiroyuki Kogure Kentaro Harashima Hideyoshi

- 出版者

- John Wiley & Sons

- 雑誌

- The Journal of Gene Medicine (ISSN:1099498X)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.197-207, 2007-03

- 被引用文献数

- 36

Background: Heterogeneity of transgene expression, the presence or absence (below the limit of detection) of transgene expression on a cell-by-cell basis, is a severe disadvantage in the use of cationic lipid-mediated gene vectors for gene therapy and experiments in molecular biology. Understandings of intracellular trafficking and the function (transgene expression) of vectors related to cellular physiology are essential in terms of clarifying the mechanism underlying the heterogeneity. Methods: To distinguish the contribution of nuclear transfer efficiency and subsequent intranuclear transcription efficiency to the overall heterogeneity in transgene expression, a novel imaging system was established for the dual visualization of the nuclear transfer of pDNA and marker gene expression (lacZ) in single cells. Results: The expression of LacZ occurred in only approximately 30% of HeLa cells of the nuclear pDNA-positive cells, indicating that intranuclear transcription efficiency contributed to the heterogeneity. Dual imaging against synchronized cells further revealed that the efficiency of nuclear delivery was comparable irrespective of cell cycle status, which is contrary to the generally accepted hypothesis that nuclear import of pDNA is enhanced during cell division when the nuclear membrane structure is perturbed. The most significant finding in the present study is that nuclear transcription efficiency in terms of the ratio of LacZ-positive cells to nuclear pDNA-positive cells drastically increased in the late S and G2/M phase. Conclusions: This is the first demonstration to show that cell cycle dependent intranuclear transcription appears to be responsible for the overall heterogeneity of transgene expression. Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Ltd.

1 0 0 0 OA 高等学校の理科4分野統合の必修科目を考える~生物教育の立場から

- 著者

- 都築 功 佐野 寛子 宇田川 麻由

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 45 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.181-184, 2021 (Released:2021-12-20)

- 参考文献数

- 11

現在の高等学校の生物教育は,ヒトや日常生活と乖離しているという課題がある.また,現在直面している諸課題の解決のためには4分野を統合し,他教科,領域とも連携することが必要である.これらのことから,人間生活に関わりの深い,統合的な必修の理科の科目が必要であると考える.これまで学習指導要領の改定ごとに統合的な理科の科目が設置されてきたが,選択の科目は履修率が低く,必修の「理科Ⅰ」も定着しなかった.今回,「あるテーマについて4つの分野で多角的に考察・学習することでコンピテンシーを育てる統合的な理科の科目」を提案する.理科4分野を統合した科目を考えるにあたっては,基礎的な事項を重視するか日常生活や社会との関わりを重視するかということや,コンピテンシーをどう育てるかということなど,今後の課題である.

- 著者

- 日方 希保 諸橋 菜々穂 樽 舞帆 鈴木 雄祐 中村 智昭 竹田 正裕 桑山 岳人 白砂 孔明

- 出版者

- 日本野生動物医学会

- 雑誌

- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.127-134, 2021-12-24 (Released:2022-02-28)

- 参考文献数

- 13

ミナミコアリクイ(Tamandua tetradactyla)は異節上目有毛目アリクイ科コアリクイ属に分類される哺乳類の一種である。コアリクイの計画的繁殖には,基礎的な情報の蓄積による繁殖生理の解明が必要である。これまでミナミコアリクイの妊娠期間中の血中ホルモン変動に関しては,1個体で1回分の妊娠期間についての報告がされているが,同一個体で複数回の妊娠期間中のホルモン変動に関する報告は存在しない。本研究では,同一雌個体のミナミコアリクイに対して長期間における経時的な採血(約1回/週)を実施し,同一雌雄ペアで合計6回の妊娠期間における血漿中プロジェステロン(P4)またはエストラジオール-17β(E2)濃度の測定を実施した。全6回の妊娠期間中のP4濃度測定の結果から,妊娠期間は156.8±1.7日(152~164日)と推定された。各時期のP4濃度は,妊娠前では0.6±0.1 ng/ml,妊娠初期(妊娠開始~出産100日以上前)では13.2±1.8 ng/ml,妊娠中期(出産50~100日前)では28.1±4.3 ng/ml,妊娠後期(出産日~出産50日前)では48.2±11.8 ng/mlであった。出産後のP4濃度は0.4±0.1 ng/mlと出産前から急激に低下した。血漿中E2濃度は妊娠初期から出産日に向けて徐々に増加した。また,妊娠期間前後で6回の発情周期様の変動がみられ,P4濃度動態から発情周期は45.5±2.4日(37~52日)と推定された。以上から,ミナミコアリクイの同一ペアによる複数回の妊娠中における血漿中性ステロイドホルモン動態を明らかにした。また,妊娠初期でP4濃度上昇が継続的なE2濃度上昇よりも先行して観察されたことから,P4濃度の連続的な上昇を検出することによって早期の妊娠判定が可能であることが示唆された。

1 0 0 0 OA 呪術、隠喩、同型 21世紀の構造主義へ

- 著者

- 春日 直樹

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.4, pp.527-542, 2022-03-31 (Released:2022-07-20)

- 参考文献数

- 44

呪術的行為を構成する直裁的な表現は、まったく異なる2つのカテゴリーがいかに結合できるのかを人類学者に問いつづけてきた。本稿はパプアニューギニアの民族誌に報告された呪術的行為を、数学の圏論での同型の観点から再解釈する。まずは、生者の領域で呪術を構成する要素の集合と霊の領域での同様な集合とが同型であることを明らかにして、それによって2つの間に置き換えが可能なほどの等しさが生まれていることを導く。生者の領域における操作は霊の領域における操作と対応し、反対に霊の領域での操作も生者の領域での操作に対応することが必然的に成り立つ。呪術の研究が傾注してきた異なるカテゴリーの結合、特有の因果関係の追求は、このように同型の観念によって簡潔に説明できる。これらはすべて同型に由来しており、同型の必然的な帰結である。隠喩的な表現をはじめとする呪術のもろもろの特徴は、同型からの要請を充たすための工夫や努力とみなせば、その限定的な役割が明らかになる。 ただし、生者の側の集合の要素と霊の側の集合の要素とが1対1に対応する、という同型の条件はまったく保証されていない。パプアニューギニアの人々はどのように保証されていないのか、どのように努力すべきなのかをよく知っているようであり、この条件下で同型の実現に励み、つまりは呪術の実践をつづけている。呪術的行為は、同型の理念に依拠するとともに同型の実現を志向する、という重要な性質がここに明らかになる。