- 著者

- Yukihiro GOTO Takuro INOUE Satoshi SHITARA Hideki OKA Shinji NOZUCHI

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)

- 巻号頁・発行日

- pp.2022-0367, (Released:2023-07-10)

- 参考文献数

- 32

Since the publication of guidelines for managing idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH) in 2004, an increasing number of patients with iNPH have been undergoing shunt surgery in Japan. However, shunt surgeries for iNPH can be challenging because the procedures are performed on elderly patients. General anesthesia-related risks, such as postoperative pneumonia or delirium, are higher in the elderly. To decrease these risks, we applied spinal anesthesia on a lumboperitoneal shunt (LPS). Herein, we analyzed our methods focusing on the postoperative outcomes. We retrospectively analyzed 79 patients who underwent LPS at our institution with more than one year of follow-up. The patients were divided into two groups based on the anesthetic approach, that is, 1) general anesthesia and 2) spinal anesthesia, and were examined in terms of postoperative complications, delirium, and postoperative hospital stay. In the general anesthesia group, two patients had respiratory complications after the surgery. The postoperative delirium score using the intensive care delirium screening checklist (ICDSC) was 0 (2) (median [interquartile range]), and the length of postoperative hospital stay was 11 (4) days. In the spinal anesthesia group, no patients had respiratory complications. The postoperative mean ICDSC was 0 (1), and the length of postoperative hospital stay was 10 (3) days. Although there was no significant difference regarding postoperative delirium existed, LPS under spinal anesthesia decreased respiratory complications and significantly shortened the postoperative hospital stay. LPS under spinal anesthesia could be an alternative to general anesthesia in elderly patients with iNPH and possibly lessen the general anesthesia-related risks.

1 0 0 0 OA 宮城県女川町の復興プロセスにおけるまちづくり生態系

- 著者

- 佐野 淳也 Junya Sano

- 出版者

- 同志社大学政策学会

- 雑誌

- 同志社政策科学研究 = Doshisha University policy & management review (ISSN:18808336)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.1-17, 2019-08-01

宮城県女川町は東日本大震災により壊滅的な被害を受けた。震災前に1万人以上いた人口は約6,500名まで減少した。町は地域に何らかの形で関わり寄与する人口を「活動人口」と定義し、定住・非定住を問わずこうした活動人口を増やす政策を推し進めた。町内の様々なハブ組織が日常的に連携し、アクター間の情報共有と社会関係資本形成を断続的に行い、30代・40代が核となり創造的な復興計画を公民連携で推し進めたことにより、優れたまちづくり生態系の形成がなされた。

1 0 0 0 OA シェイクスピアにおけるキリスト受難者としてのリチャード2世

- 著者

- 柏原 陽子 カシハラ ヨウコ Yoko KASHIHARA

- 雑誌

- 大阪産業大学論集. 人文科学編

- 巻号頁・発行日

- vol.113, pp.127-143, 2004-06-30

- 著者

- 上月 敏彰

- 出版者

- 公益社団法人 日本航海学会

- 雑誌

- 日本航海学会誌 NAVIGATION (ISSN:09199985)

- 巻号頁・発行日

- vol.213, pp.33-39, 2020 (Released:2020-09-25)

1 0 0 0 ゲノム倍化が駆動したカキ属における性決定の可塑化

1 0 0 0 OA 4.生体リズム障害と肥満症

- 著者

- 山岡 正弥 下村 伊一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.4, pp.710-716, 2015-04-10 (Released:2016-04-10)

- 参考文献数

- 10

ヒトを含む哺乳類では時計遺伝子により生体リズムが形成されている.それらの生体リズム障害を引き起こす代表例であるシフトワーカーでは肥満,代謝異常の発症リスクを増加させることが報告されている.またノックアウトマウスを用いた検討でも時計遺伝子異常と代謝異常の関連が報告されている.生体リズム障害とくに時計遺伝子異常がどのようなメカニズムで肥満症の病態に悪影響を及ぼしているのかは更なる調査が必要であるが,肥満,代謝異常合併者への対策には,生体リズムの改善といった観点からもアプローチが行われるべきである.

- 著者

- 渡邉 大輔

- 出版者

- 日本映像学会

- 雑誌

- 映像学 (ISSN:02860279)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, pp.79-83, 2014-11-25 (Released:2019-07-25)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- 松村 秋芳 藤野 健

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第23回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.120, 2007 (Released:2009-05-30)

二足行動をする哺乳類に関する情報は、直立二足歩行の進化を理解するためのヒントを与えてくれる。このような観点から、レッサーパンダ(Ailurus fulgens)の日常行動を観察した。成獣雌雄各1個体(千葉市動物公園)について、日常行動を観察するとともに自発的に行なう二足起立行動(6試行)、二足起立食餌行動(4試行)、木登り行動 (2試行)、懸垂行動(2試行)のビデオ画像の分析を行った。 レッサーパンダが二足で立ち上がる過程では、上体を起こしながら股関節と膝関節を伸展させる。十分な二足立位姿勢をとったときの股関節角度は146°、膝関節角度は148°と比較的大きかった。懸垂行動時には、両下肢は下垂しつつバランスをとる。二足行動および懸垂行動をとる頻度は、いずれも雄個体が高かった。観察の結果から、自発的な二足起立行動は、懸垂行動時における下肢の筋神経のコントロールと密接に関連している可能性が示唆された。さらに、この動物が自発的に二足歩行しないのは、類人猿に見られるような左右の腕を交替させて前進するブラキエーションを行なえないことと関連しているものと推測された。レッサーパンダは、枝を片手で把握できる手の構造を遺伝的に持たないため、類人猿型のブラキエーションは発達し得ず、鉤爪に依存した木登りや懸垂行動を発達させた。ヒトの祖先の類人猿では、ブラキエーションに伴って、下肢を左右交替で運ぶ神経コントロールへの適応が行なわれ、地上に降りた後のストライド歩行の発達に関与したと考えられる。二足起立行動を行なう動機として、頭部の感覚器の位置を高くすることで視覚、嗅覚、聴覚による外部環境情報を得やすくすること、他者へのアピール、オペラント条件づけの関与等が考えられる。その背景には、樹上行動によって獲得された二足起立にかかわる神経、筋機能の存在が想定される。生育環境によって、動機に関与する外部環境情報や身体機能のうちの何らかの条件が欠けると、二足起立行動が誘発されにくくなるであろう。これが二足起立行動の頻度に個体差を生じさせる要因となる可能性がある。

- 著者

- 田島 正士

- 出版者

- 日本地域学会

- 雑誌

- 地域学研究 (ISSN:02876256)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.467-479, 2014 (Released:2015-06-03)

- 参考文献数

- 22

This paper discusses the bad reputation effect of processed food brought about by the Fukushima nuclear accident in 2011. Although various discussions have focused on the economic and other impacts of the disaster, unfortunately the bad reputation effect has not been adequately dealt with. This paper analyses the relationships between the distance from the nuclear power plant to the production place and the prices of the same processed food produced in different places.JEL Classification: H23, O13, Q43, Q51

- 著者

- Satoshi Seino Yu Nofuji Yuri Yokoyama Takumi Abe Mariko Nishi Mari Yamashita Miki Narita Toshiki Hata Shoji Shinkai Akihiko Kitamura Yoshinori Fujiwara

- 出版者

- Japan Epidemiological Association

- 雑誌

- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.7, pp.350-359, 2023-07-05 (Released:2023-07-05)

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 10

Background: This 3.6-year prospective study examined combined impacts of physical activity, dietary variety, and social interaction on incident disability and estimated population-attributable fraction for disability reduction in older adults.Methods: Participants were 7,822 initially non-disabled residents (3,966 men and 3,856 women) aged 65–84 years of Ota City, Tokyo, Japan. Sufficiency of moderate-to-vigorous-intensity physical activity (MVPA) ≥150 min/week, dietary variety score (DVS) ≥3 (median), and social interaction (face-to-face and/or non-face-to-face) ≥1 time/week was assessed using self-administered questionnaires. Disability incidence was prospectively identified using the long-term care insurance system’s nationally unified database.Results: During a follow-up of 3.6 years, 1,046 (13.4%) individuals had disabilities. Independent multivariate-hazard ratios (HRs) and 95% confidence intervals (CIs) of MVPA, DVS, and social interaction sufficiency for incident disability were 0.68 (95% CI, 0.59–0.78), 0.87 (95% CI, 0.77–0.99), and 0.90 (95% CI, 0.79–1.03), respectively. Incident disability HRs gradually reduced with increased frequency of satisfying these behaviors (any one: HR 0.82; 95% CI, 0.65–1.03; any two: HR 0.65; 95% CI, 0.52–0.82; and all three behaviors: HR 0.54; 95% CI, 0.43–0.69), in an inverse dose-response manner (P < 0.001 for trend). Population-attributable fraction for disability reduction in satisfying any one, any two, and all three behaviors were 4.0% (95% CI, −0.2 to 7.9%), 9.6% (95% CI, 4.8–14.1%), and 16.0% (95% CI, 8.7–22.8%), respectively.Conclusion: Combining physical activity, dietary variety, and social interaction substantially enhances the impacts on preventing disability among older adults, with evidence of an inverse dose-response manner. Improving insufficient behavior elements through individual habits and preexisting social group activities may be effective in preventing disability in the community.

1 0 0 0 OA 注釈挿入における発話構造の有標化

- 著者

- 舩橋 瑞貴

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.155, pp.126-141, 2013 (Released:2017-02-17)

- 参考文献数

- 15

本稿では,注釈挿入における発話構造の有標化を,言語形式以外のリソース(音声特徴,非言語行動,人工物)の使用から考察する。有標化にかかわるリソースとして,ポーズをはじめとする複数の音声特徴,ジェスチャーや姿勢といった非言語行動,スライド等の人工物をみとめ,リソースが互いに関与し有標化がなされる様子をみる。注釈挿入において,リソースの複合的使用,それらが一体となって発話構造の有標化が実現されていることを明らかにし,日本語教育のための文法研究では,言語形式だけを記述の対象とするのではなく,言語形式と言語形式以外のリソースを等価なものとして扱い,総体として分析する視点が必要であることを示す。

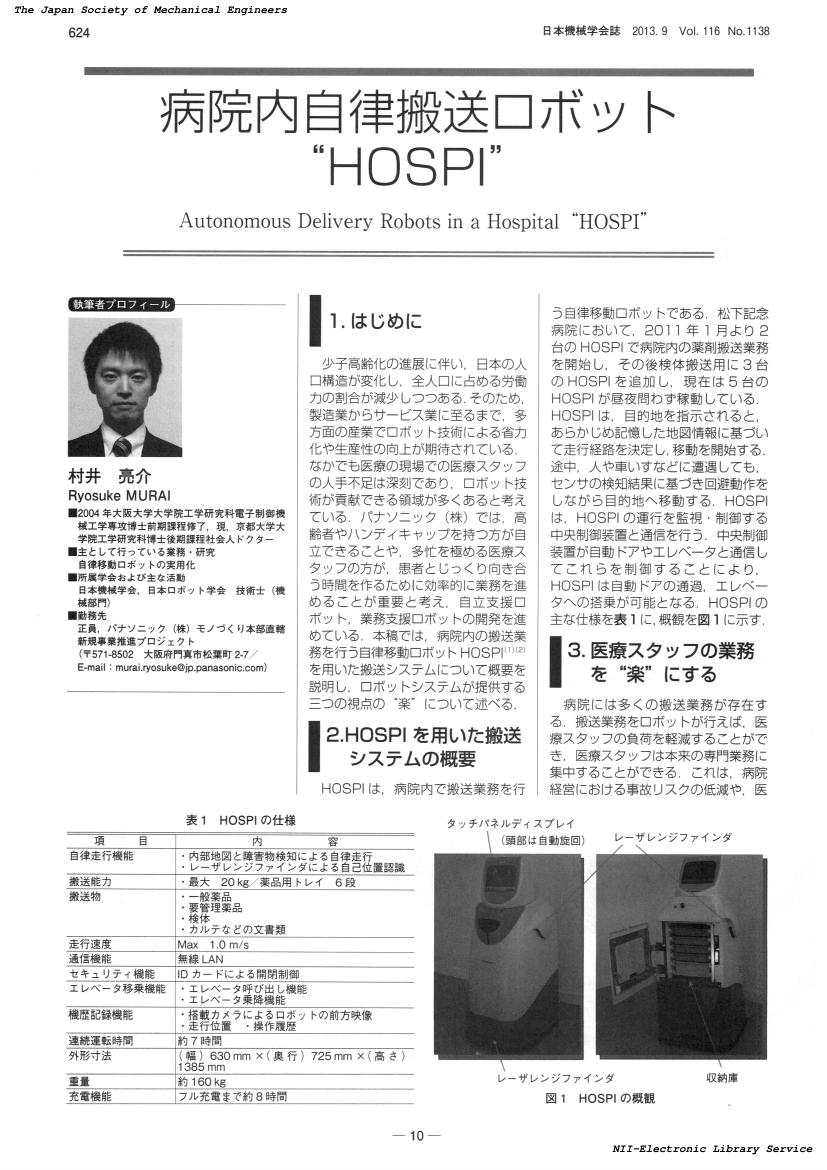

1 0 0 0 OA 病院内自律搬送ロボット"HOSPI"(<メカライフ特集>楽のものづくり)

- 著者

- 村井 亮介

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.1138, pp.624-625, 2013-09-05 (Released:2017-06-21)

- 被引用文献数

- 3 2

1 0 0 0 OA 内藤記念くすり博物館の資料および図書の収集・保存・活用

- 著者

- 稲垣 裕美

- 出版者

- 日本薬史学会

- 雑誌

- 薬史学雑誌 (ISSN:02852314)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.85-90, 2018 (Released:2020-07-15)

The Naito Museum of Pharmaceutical Science and Industry was established in 1971 by Toyoji Naito, founder of the pharmaceutical manufacturer Eisai Co., Ltd. and the Naito Foundation. Mr. Naito decided to establish the museum after observing that Japan has no equivalent of the comprehensive pharmaceutical museums found in Europe and America. If this situation continues, precious artifacts illustrating the development of pharmaceutical science and the pharmaceutical industry will be lost, and that is something future generations will regret. Visited by approximately 40,000 people each year, the museum has received more than 1.6 million visitors to date. Its collection includes 65,000 artifacts and 62,000 books. Focusing on collecting items that would otherwise be lost, the museum has prioritized making them conveniently accessible to the public via its permanent exhibition, special exhibitions, a website and a library. Currently the museum faces several challenges. Its database of books and artifacts is inadequate for present needs because the files, research results, and other items logged in it are not linked to each other, and the storeroom housing three-dimensional artifacts is not properly equipped. The most serious challenge is that, although recent years have seen special exhibitions on cancer, dementia, infectious diseases (neglected tropical diseases) and new drug development, legal restrictions and the status of the company facilities prevent the museum from collecting and exhibiting the excellent pharmaceutical products made by other companies. The museum is working to resolve these challenges, but it is short of staff and equipment. Everyone who visits the museum or uses its books and artifacts helps bring a solution nearer.To ensure its availability to generations 100 or 200 years from now, the museum will continue to cultivate a pharmaceutical culture by disseminating the riches of its collection and providing information to its many users.

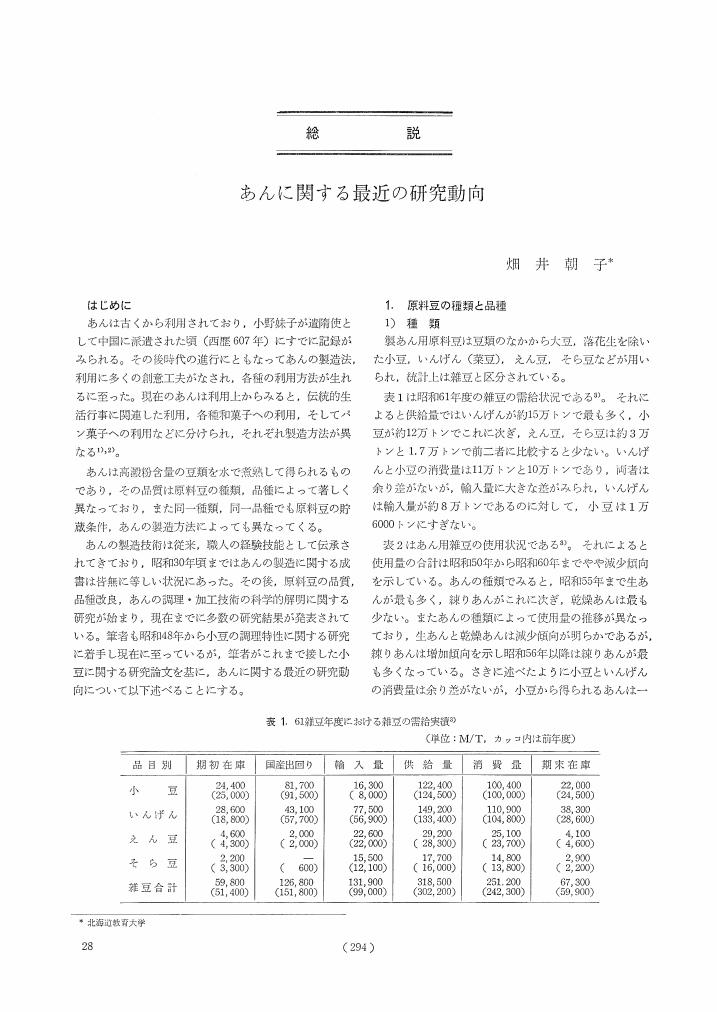

1 0 0 0 OA あんに関する最近の研究動向

- 著者

- 畑井 朝子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.4, pp.294-301, 1987-12-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 67

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA グローバル河川氾濫モデル出力の日本国内ハザードマップとしての利用可能性の検証

- 著者

- 北 祐樹 山崎 大

- 出版者

- 水文・水資源学会

- 雑誌

- 水文・水資源学会誌 (ISSN:09151389)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.267-278, 2022-07-05 (Released:2022-07-07)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1 3

国や自治体が整備する洪水ハザードマップは広く利用される一方で,水系ごとに洪水ハザードマップを個別作成することの大きな時間とコストが課題である.本研究では,グローバル河川氾濫モデルCaMa-Floodによる広域シミュレーション出力から日本の1,000年確率規模の想定浸水域を作成し,公的なハザードマップと比較することで,モデル出力をハザードマップとして活用する可能性を議論する.再解析流出量を入力としてCaMa-Floodで計算した水位を極値解析して1,000年確率規模の水位を得,高解像度の地形データでダウンスケールして想定浸水域図を作成した.得られた想定浸水域を公的ハザードマップと比較すると,バックウォーターによる浸水や分岐河道での浸水域が概ね表現されていた.一方で,上流からの越水や集水域境界を跨いだ流れで生じる浸水が一部表現されないという課題が確認され,CaMa-Floodで作成した想定浸水域内に含まれる人口は公的なハザードマップに比べ29 %少なかった.グローバル河川氾濫モデル出力が洪水ハザードマップとして一定の精度を持つことを確認し,ローカルな洪水リスク評価への活用などの可能性を示した.

1 0 0 0 OA 「満洲国」における満映の宣撫教化工作

- 著者

- 南 龍瑞

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.8, pp.30-52, 2010-08-15 (Released:2022-10-17)

1 0 0 0 OA 公営競技場の有効利用に関する考察

- 著者

- 山本 将利

- 出版者

- 東洋大学PPP研究センター

- 雑誌

- 東洋大学PPP研究センター紀要 (ISSN:21895457)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.1-21, 2018-09

1 0 0 0 OA Identification of a putative syncytin gene in a non-rodent laboratory mammal, Suncus murinus

- 著者

- Miki SUZUKI Akihiro NAKAMURA Yu MATSUMOTO Woojin KANG Minoru ICHINOSE Natsuko KAWANO Mitsutoshi YAMADA Miyuki SHINDO Daiki KATANO Takako SAITO Yuichirou HARADA Mami MIYADO Kenji MIYADO

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-0555, (Released:2023-07-12)

An endogenous retrovirus-derived membrane protein, syncytin (SYN), contributes to placental function via trophoblast fusion. Multinuclear trophoblasts (syncytiotrophoblasts) physically and functionally mediate the interaction between fetal and maternal vessels in various ways. Suncus murinus (suncus) is a small mammalian species with a pregnancy duration of approximately 30 days, 1.5 times longer than mice. However, the molecular basis for the longer pregnancy duration is unknown. In this study, we first isolated two putative Syn genes that were expressed in the suncus placenta. In this study, we first isolated two Syn genes that encoded putative SYN proteins expressed in the suncus placenta, which were named syncytin-1 (SYN-1)-like proteins 1 and 2. When their expression vectors were introduced into cultured cells, suncus SYN1L2 was found to be active in cell fusion. Moreover, the SYN1L2 protein was homologous to a SYN1-like protein identified in greater mouse-eared bats (bat SYN1L) and was structurally compared with bat SYN1L and other SYN proteins, implying the presence of structural features of the SYN1L2 protein.

1 0 0 0 OA 単焦点眼内レンズ挿入眼の裸眼での視力特性

- 著者

- 佐々木 由佳 仲村 永江 長澤 佳恵 宮田 律子 城戸 麻那 井上 睦 馬服 つかさ 田村 恵理 山田 晴彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本視能訓練士協会

- 雑誌

- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.129-136, 2017 (Released:2018-03-17)

- 参考文献数

- 17

【目的】単眼の単焦点IOL挿入眼の4.0mから0.32mの各距離での裸眼視力を測定し、IOLの性能の違いから距離別視力に違いが生じるのかを検討した。【対象および方法】2012年10月から2016年8月に当院にて白内障手術を行った症例のうち、遠見裸眼視力0.7以上、屈折値S±1.00D未満、C-1.00D以下、瞳孔径3mm以下の75例97眼(平均年齢73.92歳)の距離別裸眼視力(logMAR)を後ろ向きに比較検討した。距離は、4.0mから0.32mまでの12段階とした。また遠近視力差を算出し、4種類のIOL間で比較した。Bonferroni/Dunn検定(p<0.05)の多重比較検定を用いて統計処理を行った。【結果】術後屈折平均値はS+0.06±0.34D、C-0.53±0.35D、瞳孔径平均は2.33±0.34mmであった。全てのIOLにおいて4.0mから0.8mは比較的良好な視力が得られ、近距離になるにつれ視力は不良となる傾向がみられた。また各IOL間で遠近視力差を比較したところ、有意差は見られなかった。各距離別にlogMAR値を比較すると、4.0mから1.0mの各群間に有意差はなかったが、4.0mから1.0mはいずれの群においても0.8mから0.32mの各群との組み合わせで有意差があった。また0.8mから0.32mのいずれの組み合わせにおいても有意差があった。【結論】遠見に焦点を合わせた単焦点IOLにおける裸眼視力は、4.0mから0.8mでは比較的良好であった。また今回用いた評価方法ではIOL間での差はなかった。

1 0 0 0 OA タルグムと死海文書

- 著者

- 阿部 望

- 出版者

- 京都ユダヤ思想学会

- 雑誌

- 京都ユダヤ思想 (ISSN:21862273)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.106-121, 2020-12-20 (Released:2023-04-06)