1 0 0 0 OA IBM研究所における江崎君

- 著者

- 近角 聰信

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.14-16, 1974-01-05 (Released:2020-10-08)

本研究においては、現代パキスタンにおける女性たちのパルダ実践に着目する。パルダとは、パキスタン、インド、バングラデシュを中心とした南アジア地域に広く存在する性別規範のことであり、狭義には女性のヴェール着用、広義には男女の生活空間の分離を意味する。多くの先行研究において女性に抑圧的な規範として分析されているパルダであるが、現代パキスタン都市部に暮らす女性たちの多くは、パルダ規範を守りつつも、進学や就職などを通して社会と積極的に関わっている。本研究においては、女性たちがどのようにパルダを解釈し、そしてどのようにパルダを実践しているのかを、聞き取り調査や参与観察(住み込み調査)を通して明らかにする。

1 0 0 0 OA 3T3-L1脂肪細胞における超音波と低周波振動の糖代謝促進効果の比較検証

- 著者

- 幅 大二郎 秦 斉 滝沢 知大 冨田 早苗 峰松 健夫 真田 弘美 仲上 豪二朗

- 出版者

- Japanese Society for Electrophysical Agents in Physical Therapy

- 雑誌

- 物理療法科学 (ISSN:21889805)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023-001, (Released:2023-06-15)

糖尿病足潰瘍は足切断や死亡のリスクが高く早期の創傷治癒が必要である.低周波振動(LFV)療法は糖代謝改善に伴い創傷治癒を促進するが,同じく創傷治癒促進効果を持つ超音波(US)療法で局所糖代謝が生じているかは不明である.本研究ではLFVとUSでの脂肪細胞での糖代謝促進機能を比較した.3T3-L1脂肪細胞へ3 MHz,0,0.5,1.0,3.0 W/cm2,照射時間率20%,10分/日のUSを5日間照射した.3.0 W/cm2では細胞形態が変化し脂肪滴の分解がみられた.脂肪滴分解を防ぐため強度を下げて1.0 W/cm2を選択してUS群とし,対照群,LFV群,US群に分け糖取り込み量と対照群に対する細胞内Ca2+蛍光比を測定して比較した.結果はLFV群で糖取り込み量が有意に増加し(p<0.05),細胞内Ca2+蛍光比はLFV群で有意に増大していた(p<0.01)が,US群では糖取り込み促進および細胞内Ca2+蛍光比の増大はみられなかった.以上より脂肪細胞へのLFVは糖代謝促進効果を示したがUSには糖代謝促進効果はなく,高強度US照射は脂肪滴の分解効果を示した.

1 0 0 0 OA 患者の価値観を踏まえた物理療法の臨床意思決定

- 著者

- 尾川 達也

- 出版者

- Japanese Society for Electrophysical Agents in Physical Therapy

- 雑誌

- 物理療法科学 (ISSN:21889805)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023-008, (Released:2023-06-15)

日々の臨床の中で物理療法を使う際,Evidence-Based Medicine(以下,EBM)に基づいて実践することは,リハビリテーション専門職の共通認識ではないだろうか.しかし,現在のエビデンスから,EBMの要素の一つである「患者の価値観」が十分に考慮されていないことが指摘されている.この「患者の価値観」とは複数ある治療選択肢の中からどの治療を希望するかという意味を含み,患者の自律性を尊重するためにも不可欠な要素である.近年,この価値観を考慮しEBMを適切に実践するためのコミュニケーション方法としてShared Decision Making(以下,SDM)が提唱され,Informed Consentに置き換わる合意形成方法として期待されている.本稿では,意思決定方法の中でも特にSDMに焦点を絞り,患者と協働して物理療法の使用を検討していく手続きについて解説する.

- 著者

- 川村 寿郎 町山 栄章

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 第100年学術大会(93東京) (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- pp.221, 1993-03-25 (Released:2017-12-22)

1 0 0 0 OA 花粉に含まれる蛍光物質の生態学的機能—花粉の蛍光はミツバチを誘うのか—

1 0 0 0 OA 精神科で催眠療法を実践する方法

- 著者

- 戸部 有希子

- 出版者

- International Society of Life Information Science

- 雑誌

- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.194, 2019 (Released:2019-12-27)

精神科医療において催眠療法の知名度は低く、催眠を活用できる精神科医は極めて少ないが、プラセボやマインドフルネス、呼吸法、リラクセーションといった暗示やイメージを用いたアプローチは様々な場面で活用されている。 催眠状態とは、意識が内的に解放されセラピストの言葉や本人のイメージが潜在意識に深く浸透することのできる状態である。日常生活において一人の人物のただ一言によって非常に大きな衝撃を受けたという患者の語りを聞くことがあるだろう。催眠理論の活用によりそのような状況を意図的に作り出し、許しや解放などのポジティブな暗示を実践する。一般臨床での催眠誘導の実施は時間的、空間的、心理的な制約が大きいが、対話の中で、セラピストの言葉が深く暗示として入り込む瞬間を察知し、利用することで、誘導を行わない暗示療法が可能となる。 現代の心理精神療法は「今、ここで」を基準に行われている。しかし、根深い葛藤に対して「今、ここで」に限定した関与では太刀打ちが行かないという体験を臨床家はしているだろう。催眠療法は現在のみならず、過去、未来の葛藤に対してもダイレクトにアプローチすることのできる画期的な治療法である。 当日は、拒食し退院意欲の乏しい末期がん患者、パニック障害の若年女性、失声症をきたした中年男性などの事例を交えて発表する。

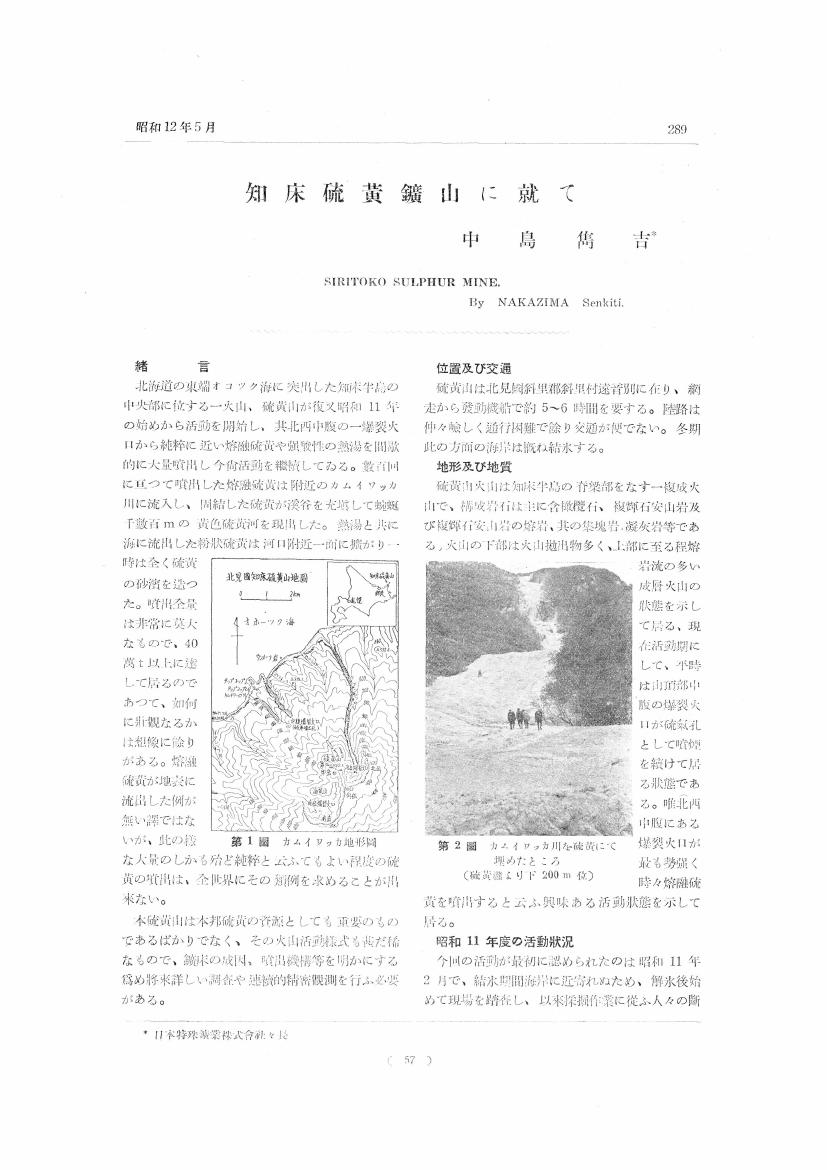

1 0 0 0 OA 知床硫黄鑛山に就て

- 著者

- 中島 雋吉

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鑛業會誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.625, pp.289-293, 1937-05-22 (Released:2011-07-13)

1 0 0 0 OA モーゼス・メンデルスゾーンの現代性(ミヒャ・ゴットリープ)

- 著者

- 加藤 哲平 後藤 正英

- 出版者

- 日本ユダヤ学会

- 雑誌

- ユダヤ・イスラエル研究 (ISSN:09162984)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.50, 2019 (Released:2022-11-01)

- 著者

- HIDEO SUZUKI

- 出版者

- Tohoku University Medical Press

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.4, pp.329-342, 1972 (Released:2008-11-28)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 1

The effects of vitamin E deficiency and a combined high salt intake on pathological changes in the kidney and testis were studied with young rats given linseed oil and cod liver oil for 10 and 27 weeks, respectively, as a preliminary attempt to investigate the relation between vitamin E deficiency and lipid metabolism involving cell membrane fragility. Vitamin E deficiency caused by linseed oil resulted in degenerative renal changes and post-mortem renal autolysis. Supplementation with vitamin E partially protected the animals against the renal pathological changes. When cod liver oil was given, atrophy of the kidney and testis was observed. In both cases, renal autolysis and other signs of vitamin E deficiency were noted. The high salt intake had further effect on kidney changes when linseed oil was given and promoted testicular changes seen with cod liver oil but had less influence on other deficient signs. A decrease in lecithin and linoleic acid of the phospholipids of both organs was shown to be related to vitamin E deficiency.

- 著者

- 岡本 英通 河﨑 哲嗣 柳本 哲

- 出版者

- 一般社団法人 数学教育学会

- 雑誌

- 数学教育学会誌 (ISSN:13497332)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1-2, pp.81-87, 2020 (Released:2021-11-25)

1 0 0 0 OA ポープの『髪の毛盗み』に秘められた意味 : 挿絵に込められた画家たちの解釈

- 著者

- 楚輪 松人 Matsuto Sowa

- 出版者

- 金城学院大学

- 雑誌

- 金城学院大学論集. 人文科学編 = Treatises and Studies by the Facalty of Kinjo Gakuin University. Studies in Humanities (ISSN:18800351)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.75-110, 2022-03-31

1 0 0 0 OA 自己物語論への《語り得ないもの》という視点導入の試み

- 著者

- 荘島(湧井) 幸子

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.4, pp.655-667, 2006 (Released:2019-04-12)

- 著者

- 上石 晶子 有本 潔

- 出版者

- 日本重症心身障害学会

- 雑誌

- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.202, 2017 (Released:2019-06-01)

はじめに 重症心身障害者では、加齢、重症化に伴い経管栄養による管理を余儀なくされる例が増えている。そのような状況のもと、胃瘻栄養の症例で、半固形化流動食のメリットが認識されるようになってきた。長期栄養管理においては、加齢に伴い血糖の変動の管理も大きな課題である。今回われわれは、持続血糖モニターにより、流動食の形態の違いによる血糖値変動の違いについて検討したので報告する。 対象および方法 対象は、当センターに入所中の66歳の女性。新生児期の詳細な状況、原因が不明の重症心身障害の状態で寝たきりの症例。胃瘻より、朝、夕は液体の流動食アイソカルサポート®(ネスレ日本)をそれぞれ150ml(225Kcal)、120ml(180Kcal)、昼に半固形の流動食アイソカルセミソリッドサポート®(ネスレ日本)200ml(400Kcal)を注入している。従前通りの注入のもと、メドトロニック社製iProII®を用いて、持続血糖モニター(以下、CGM)を行い、血糖値の変動を検証した。 結果 70以下を低血糖、140以上を高血糖として、24時間のうちで逸脱した時間の割合を見ると、観察した5日間の平均で、高血糖への逸脱が8.8%、低血糖への逸脱は認めなかった。半固形流動食を注入した後は血糖値の逸脱を認めなかったのに対し、液体状の流動食を注入した後、特に夕の注入後1時間ほどのところで、高血糖への逸脱を認めた。 考察 食後高血糖は、長期的には血管病変のリスクとして近年注目されている。今回、同じ製品で、液体と半固形という形態の違う流動食を併用している症例で、その血糖値の変動をCGMで検証した結果、半固形の形態では、多くのエネルギーを摂取しても血糖値の変動が緩やかであることが確認された。必要なエネルギーを、食後高血糖を避けながら摂取するためには、半固形化流動食の導入も有用と考えられた。今後さらに検討を重ね、長期的に安心な栄養管理につなげていきたい。

地域包括支援センターにおける総合相談支援は、すべての活動の出発点となる最も重要な業務の一つである。保健・福祉の専門職が、専門性にかかわらず高齢者のあらゆる相談に応じ、必要な支援につなげるワンストップサービスを担っている。相談件数は増加の一途をたどっており、相談内容は多様化、複雑化しており、保健医療の専門知識だけでなく、幅広い知識と、支援スキルが求められる。しかしながら、地域包括支援センター保健師等を対象とした研修は少なく、多忙な業務の中研修を受ける機会も乏しく、力量不足を感じながら相談支援業務を行っていることが懸念される。そこで本研究では、地域包括支援センターで保健師等が必要とする個別支援スキルを明らかにし、必要なスキル習得のための教育プログラムを作成し、Web学習可能な教材を開発することを目的としている。方法として、教育プログラムを作成するにあたり、3年以上地域包括支援センターで経験ある保健師にインタビュー調査し、相談支援業務で用いているスキルを抽出し、その後、全国を対象に質問紙調査を行う。令和3年度は、これまで聴取できたインタビューデータを分析し、質問紙の作成を試みたが、追加のインタビュー調査が必要と判断され、調査協力者を再選定した。しかしながら、新型コロナウイルス感染症による活動自粛等の影響により、協力者の確保に難航した。そのため、調査地域を広げる手続きを行い、新たな調査協力者を確保し、追加の調査を開始した。

- 著者

- 古賀 佳代子 木村 裕美 西尾 美登里 久木原 博子

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.5, pp.634, 2020 (Released:2020-03-06)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 3

地域包括支援センター(以下,地域包括)は,業務量の過大や職員不足,離職問題等が報告されており,保健師,社会福祉士,主任介護支援専門員それぞれの専門性が発揮できていない。保健師も保健師間相互の連携の希薄さ等を実感し今後の保健活動への懸念を感じている。本研究では,地域包括保健師の研修教育体制を確立するための基礎資料の示唆を得るために,専門性を明らかにすることを目的とした。A県内の地域包括に所属している経験年数3年以上の保健師8名を対象とし,テキストマイニングKH Coderで分析した。その結果,「相談を受け,関係性を大事にし,判断する能力」,「認知症高齢者や精神疾患,医療的知識,在宅生活を知ることが必要」,「介護予防事業の支援」,「保健師が訪問やサロンに行って皆と一緒に活動」,「地域で包括的に保健指導等の活動が求められる仕事」の5クラスターが抽出された。専門性を発揮するためには,保健師,社会福祉士,主任介護支援専門員の3職種それぞれの専門性を活かしてチームアプローチを包括的に支援することが望ましい。また,教育体制として,ビジョンを立てることや相談できる人・スーパーバイズの必要性,キャリアパスの「見える化」を整備することで,地域包括の機能がさらに発揮できると示唆を得ることができた。

1 0 0 0 OA アトラスおよびマーキュリー・カプセルに用いられた金属材料

- 著者

- 小原 嗣朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.124, pp.155-165, 1964 (Released:2010-01-13)

- 参考文献数

- 25

1 0 0 0 OA 原子力プラントの運転状態監視システム

- 著者

- 富沢 輝昭 上下 利男 桝田 征也

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.9, pp.826-829, 1982-09-20 (Released:2008-04-17)