- 著者

- 舟橋 恵二 大岩 加奈 河内 誠 岩田 泰 野田 由美子 中根 一匡 西村 直子 尾崎 隆男

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

- 雑誌

- 医学検査 (ISSN:09158669)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.2, pp.229-234, 2016-03-25 (Released:2016-05-10)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

2013年4月~2014年3月に,当院小児科を受診した気道感染症患者215例(6か月~14歳0か月,中央値5歳2か月)からA群溶血性レンサ球菌を215株分離した。全分離株についてT血清型と15種抗菌薬(PCG,AMPC,CTX,CTRX,CDTR,CFPN,PAPM,IPM,EM,CAM,CLDM,MINO,TFLX,LVFX,VCM)のMIC値を測定し,過去にわれわれが行った4回の調査成績と比較した。2013年の血清型別分離率は,12型34%,B3264型30%,1型11%,28型9%の順であった。各血清型の分離率は調査時期により異なったが,12型は過去4回を含むすべての調査において中心を占めていた。EM,CAM,CLDM,MINO,TFLX,LVFXにはそれぞれ58%,58%,49%,5%,8%,2%が耐性を示し,CLDM耐性株は全てEMおよびCAMにも耐性であった。過去4回を含む計1,696株において,βラクタム系抗菌薬およびVCMの耐性株はなかった。EMおよびCAM耐性率は,それぞれ1996年9%,未検討,2001年14%,13%,2003年20%,20%,2006年20%,20%と漸増し,2013年には共に58%まで上昇した。これまでに最も多く分離された12型では,血清型別のEMおよびCAM耐性率が2006年の共に20%から,2013年には共に85%と著しく上昇した。

1 0 0 0 チャイナドレスの文化史

R.H.ブラントンの名は日本の灯台建設の父として知られ、幾つもの研究があるが、彼が作成した地図類、特に、帰国後に編纂しロンドンで出版した日本図Nippon〔Japan〕(1876)については、従来ほとんど注目されてこなかった。しかし、この図は、当時日本で出版されていた日本図のどれよりもすぐれた内容を備えた作品として、またブラントンのお雇い外国人としての事績が明確に盛り込まれた図として注目に値する。やはりお雇い外国人であったE.クニッピングの編になる日本図Stanford's Library Map of Japanが出版されたこの3年後の時点では、既に陸軍参謀局「大日本全図」(1877)は出ていたものの、内務省地理局編「大日本国全図」が出版されたのは1881年のことだったし、当時の日本に存在した大部分の日本図の水準はこれら欧州製日本図の水準を下回るものだった。このようないわば逆転現象が生じたのは、何よりもブラントンやクニッピングがお雇い外国人の立場を生かして、国の基本地図の整備を急務としていた当時の国家機関がその作成のために収集・保持していた最高の地図情報-それには伊能図、「官板実測日本地図」も含まれる-もを入手することができたからである。また、そのようなローマ字表記された日本図の需要があったことも無視できない。そこで、本研究では、近代日本図に関する研究の立ち遅れの克服とブラントン研究の展開をも目指して、ブラントン図に関する詳細な書誌的・地図学的検討を行い、新たな多くの知見を提示した。この成果については、雑誌「地図」に発表し、そこに、原寸大の精巧な複製図4シートを併せ出版することになっているが、このような研究のために、精緻な複製図の見本印刷を作成したり、国会図書館や内閣文庫・神戸市立博物館・横浜開港資料館での調査と、写真や複写の形で収集した所蔵資料の分析を行い、また、当時の世界の地図や地理学の水準を示す書籍を購入しての検討も行った。

1 0 0 0 OA 超音波検査装置を用いた距舟関節角と足部アライメント評価の比較

- 著者

- 平川 佳祐 北野 雅之 野田 逸誓 堤 真大 工藤 慎太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本運動器理学療法学会

- 雑誌

- 運動器理学療法学 (ISSN:24368075)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.Supplement, pp.O-106, 2023 (Released:2023-06-05)

1 0 0 0 OA 体重負荷による後足部・中足部・前足部の変位とその相互関係

- 著者

- 佐藤 俊彦 福井 勉

- 出版者

- 一般社団法人 日本運動器理学療法学会

- 雑誌

- 運動器理学療法学 (ISSN:24368075)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.Supplement, pp.P-47, 2023 (Released:2023-06-05)

- 著者

- 山際 大樹 木藤 伸宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本運動器理学療法学会

- 雑誌

- 運動器理学療法学 (ISSN:24368075)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.Supplement, pp.O-105, 2023 (Released:2023-06-05)

1 0 0 0 OA 『1Q84』における青豆の「自由」 エーリッヒ・フロムの「自由からの逃走」論という視座で

- 著者

- 張 新

- 出版者

- アジア日本言語文化研究会

- 雑誌

- 日本言語文化研究 (ISSN:24346780)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.42, 2020 (Released:2021-08-18)

1 0 0 0 OA ダム貯水池による河川水の流域内滞留時間の変化に関する検討

- 著者

- 馬籠 純 竹内 邦良 金丸 茂男 石平 博

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 水工学論文集 (ISSN:09167374)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.295-300, 2002-02-10 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 10

The purpose of this study is to understand the potential impact of reservoir induced water storage on the basin scale water cycle. In this study, the increase of the basin scale residence time of river water is used as the index of the effect of reservoir on water cycle, and its spatial and temporal distribution in Japan are demonstrated. The results of analysis show that the potential increase of residence time by dam reservoirs in Japan has gradually increased from 1960's and reached to 14.5 days in 1995. The actual residence time increase is also estimated in the Tone river basin where operation and seasonal variation of river discharge are taken into account. It is shown that the estimated actual residence time is much smaller than the potential, in the case of the Tone river basin, 45%.

1 0 0 0 OA 5 つの運動機能領域から見た健常児の歩行特性 ─3~10歳児と成人との比較─

- 著者

- 萬井 太規 宮城島 沙織 小塚 直樹 種田 健二 井上 貴博 佐藤 優衣 武田 賢太 浅賀 忠義

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.6, pp.560-567, 2020 (Released:2020-12-18)

- 参考文献数

- 41

【目的】本研究の目的は,5 つの運動機能領域の側面から,3 ~10 歳の児の歩行能力の特徴を明らかにすることであった。【方法】3 ~10 歳の定型発達児76 名と14 名の若年成人を対象とし,小児群は2 歳毎に4 群に割りあてた。対象者は,6 m の直線歩行路を快適な速度で歩くように指示された。三次元動作解析システムにて,歩幅,歩隔,ステップ速度,ステップ時間,支持脚時間,および遊脚時間を算出した。変動係数とSymmetry Index も算出した。これら歩行変数を5 つの機能領域に分類した(歩調,時間因子,左右対称性,変動性,および安定性)。各変数を年代間で比較した。【結果】歩調,時間,および左右対称性は,7 歳から成人と有意差を認めなかった。一方,変動性と安定性は,全小児群と成人群に有意差を認めた。【結論】成人の値と同等の値に到達する年齢は変数により異なり,特に歩行の変動性や安定性の領域は発達が遅い。

1 0 0 0 OA ルイスの自己発達理論

- 著者

- 川上 清文

- 出版者

- 日本子育て学会

- 雑誌

- 子育て研究 (ISSN:21890870)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.3-8, 2016 (Released:2019-01-25)

- 参考文献数

- 10

マイケル・ルイス(Michael Lewis)は、発達心理学のリーダーのひとりである。本論では彼の論文や著書に基づき、彼の自己発達理論を要約する。彼の理論は、発達研究者・保育者・親にとって重要な視点をもたらすに相違ない。彼は自己発達において2つの標石を想定している。生後1年半頃と2、3歳である。生後1年半頃、子どもたちは “意識(自己参照行動)” を獲得する。この “意識” の指摘こそが彼の理論の中核であり、彼の理論の独創性を示す。生後2、3歳で子どもたちは “自己意識的評価情動” を持つ。ルイスによるとヒトと大型類人猿だけが “意識” を持ち、ヒトだけが “自己意識的評価情動” を持つ。ルイスの理論はデータに基づいている。ゆえに彼の理論は、より多くのデータの裏付けにより洗練されていくであろう。

1 0 0 0 OA <論説>アトリー労働党政権の対外経済政策と植民地

- 著者

- 山口 育人

- 出版者

- 史学研究会 (京都大学文学部内)

- 雑誌

- 史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.4, pp.624-658, 1999-07-01

個人情報保護のため削除部分あり

1 0 0 0 OA スピーカーによる音場が拡散火炎に与える影響に関する実験的研究

- 著者

- 山崎 貴史 松岡 常吉 横山 博史 中村 祐二

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.889, pp.20-00210, 2020 (Released:2020-09-25)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1 1

The effects of the traveling sound wave generated by the speaker on diffusion flame were investigated experimentally. The sound frequency was varied from 50 to 1000 Hz using two sizes of loudspeakers, whose peak frequency showing the maximum sound pressure amplitude is nearly identical. A spirit lamp was used as the reference (diffusion) flame. Having irradiation of sound, the flame was inclined and stretched toward the traveling direction under specific range of the exposed frequencies and importantly, the effective range of the frequency was found to be quite different in two speakers used in this study. Precisely speaking, the deformed flame length reached its maximum value under the condition of 200 to 400 Hz for small speaker and 50 to 200 Hz for large speaker, respectively. In addition, the velocity distribution around the speaker was measured to reveal that the variation of flame length with respect to frequency, and it was found that the response against the applied frequency was rather close to that of flow velocity, not that of the acoustic pressure amplitude. Further investigation of flow field nearby the speaker clearly showed that the pump-like flow acceleration was induced by the periodic motion of the membrane of the speaker. From the above results obtained, it was confirmed that the effect of acoustic sound on the flame shall be come not only from pure acoustic wave feature but also from the factors depending on the hardware. Without the eliminating the latter effect, nature of acoustic-flame interaction behavior by using acoustic characters (e.g., frequency or acoustic pressure) is not readily available.

1 0 0 0 OA 煎茶の微生物環境1

- 著者

- 沢村 信一 伊藤(中野) 恵利 加藤 一郎

- 出版者

- Japanese Society of Tea Science and Technology

- 雑誌

- 茶業研究報告 (ISSN:03666190)

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, no.93, pp.19-25, 2002-06-30 (Released:2009-07-31)

- 参考文献数

- 5

1) 荒茶の一般生菌数は,他の茶類(鳥龍茶・紅茶)と比較して多いことがわかった。蒸熱工程を含む緑茶特有の製造工程に起因しているものと思われる。2) 荒茶の一般生菌数を製茶法別に比較すると,深蒸し茶が普通煎茶より多い傾向にあった。深蒸し茶製造工程中の送帯式蒸機での一般生菌の残存と葉打ちから中揉にかけての二次汚染が原因と考えられる。3) 荒茶工場内の製茶工程毎に茶葉をサンプリングした結果,蒸機の種類により違いが見られた。送帯式蒸機の方が網胴回転撹拌蒸機より一般生菌数が多い傾向にあった。

1 0 0 0 OA 摂食調節消化管ホルモンと機能性ディスペプシア

- 著者

- 屋嘉比 康治 山口 菜緒美 細見 英里子

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, no.10, pp.1672-1681, 2016-10-05 (Released:2016-10-05)

- 参考文献数

- 53

機能性消化管障害,特に機能性ディスペプシアにおいては食物摂取がその発症に影響する.食物摂取によって消化器官から多くの分泌液や消化酵素などが分泌され,さらにその粉砕や食物との混合,さらに移送において消化管運動が誘発される.消化管ホルモンはこれらの消化吸収機能を促進する活性物質である.特に,今回取り上げたグレリン,コレシストキニン,ペプチドYYは食欲調節作用を有し,さらに胃や十二指腸など腸管運動の調節作用を有している.本稿においてはこれらの摂食ホルモンの生理作用と脳-腸相関を介する食欲と腸管運動の調節機序を示し,さらに機能性ディスペプシアとこれらの摂食ペプチドとの関連について論究した.

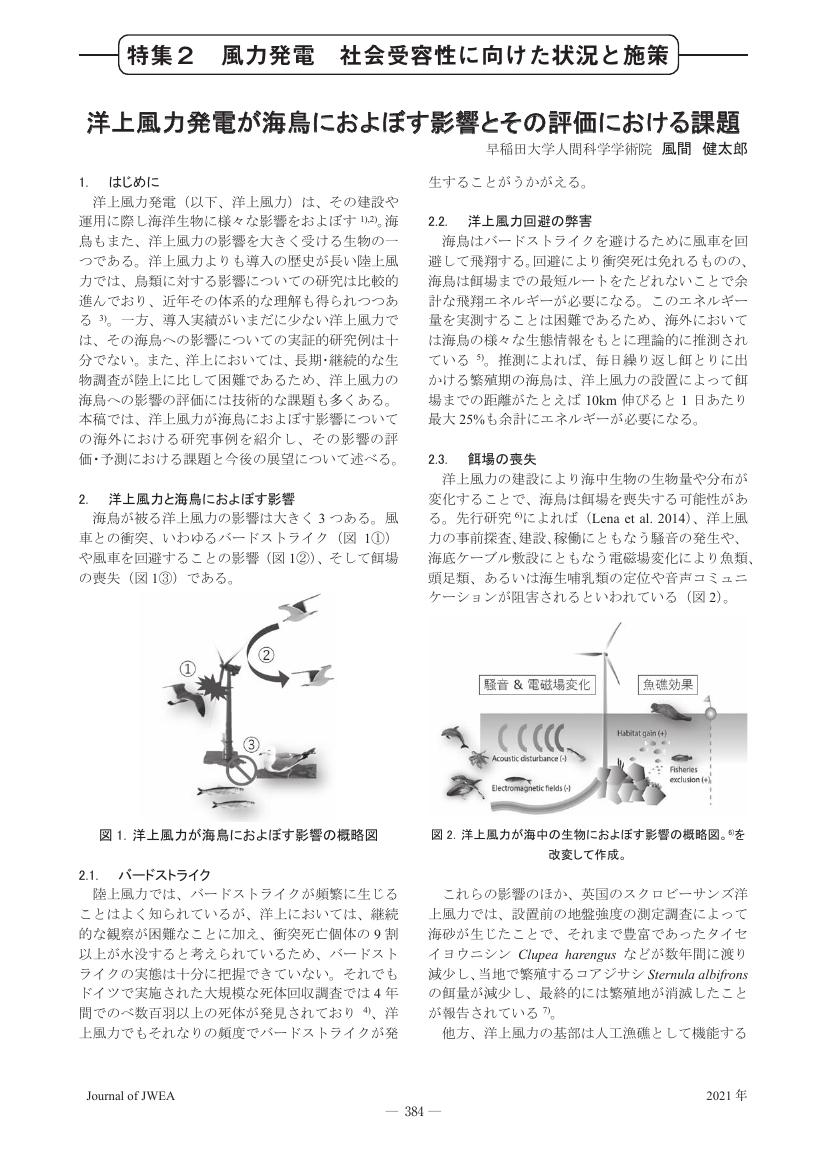

1 0 0 0 OA 洋上風力発電が海鳥におよぼす影響とその評価における課題

- 著者

- 風間 健太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会

- 雑誌

- 風力エネルギー (ISSN:03876217)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.3, pp.384-387, 2021 (Released:2022-12-11)

1 0 0 0 OA 定型業務がワークモチベーションを抑制する心理プロセス:職務意義の媒介効果

- 著者

- 有吉 美恵 池田 浩 縄田 健悟 山口 裕幸

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.53-61, 2018 (Released:2018-07-31)

- 参考文献数

- 20

従来の研究では,定型業務はワークモチベーションを抑制することが明らかにされてきたが,どのような心理プロセスによってワークモチベーションを抑制するのかについてはさほど注目されてこなかった。本研究では,定型業務のもとでワークモチベーションを抑制する心理プロセスを明らかにすることを目的とした。9企業と1大学で働くオフィスワーカー261名から質問紙調査への回答を得た。質問内容は,職務における定型業務度,職務意義(他者志向,自己志向,報酬志向),ワークモチベーションに関するものであった。調査の結果,定型業務がワークモチベーションを抑制する関係にあることと,定型業務では顧客と社会への貢献感(他者志向)と,自己の成長,達成感(自己志向)が感じられにくいことでワークモチベーションが抑制されることが示された。一方,社会的,経済的な報酬(報酬志向)は影響しなかった。このことは,定型業務のワークモチベーションをマネジメントするうえで単に報酬を高めれば良いという訳ではなく,他者や自己に関わる意義を職務に感じさせる重要性について示唆を与えている。

1 0 0 0 OA 米英戦時貿易交渉 : 戦後貿易システムの原点

- 著者

- 山本 和人 Yamamoto Kazuto

- 出版者

- 福岡大学研究推進部

- 雑誌

- 福岡大学商学論叢 = Fukuoka University Review of Commercial Sciences (ISSN:02852780)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.397-426, 2011-03

1 0 0 0 OA 日本人高齢者のスピリチュアリティ概念構造の検討

- 著者

- 竹田 恵子 太湯 好子

- 出版者

- 川崎医療福祉学会

- 雑誌

- 川崎医療福祉学会誌 (ISSN:09174605)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.53-66, 2006