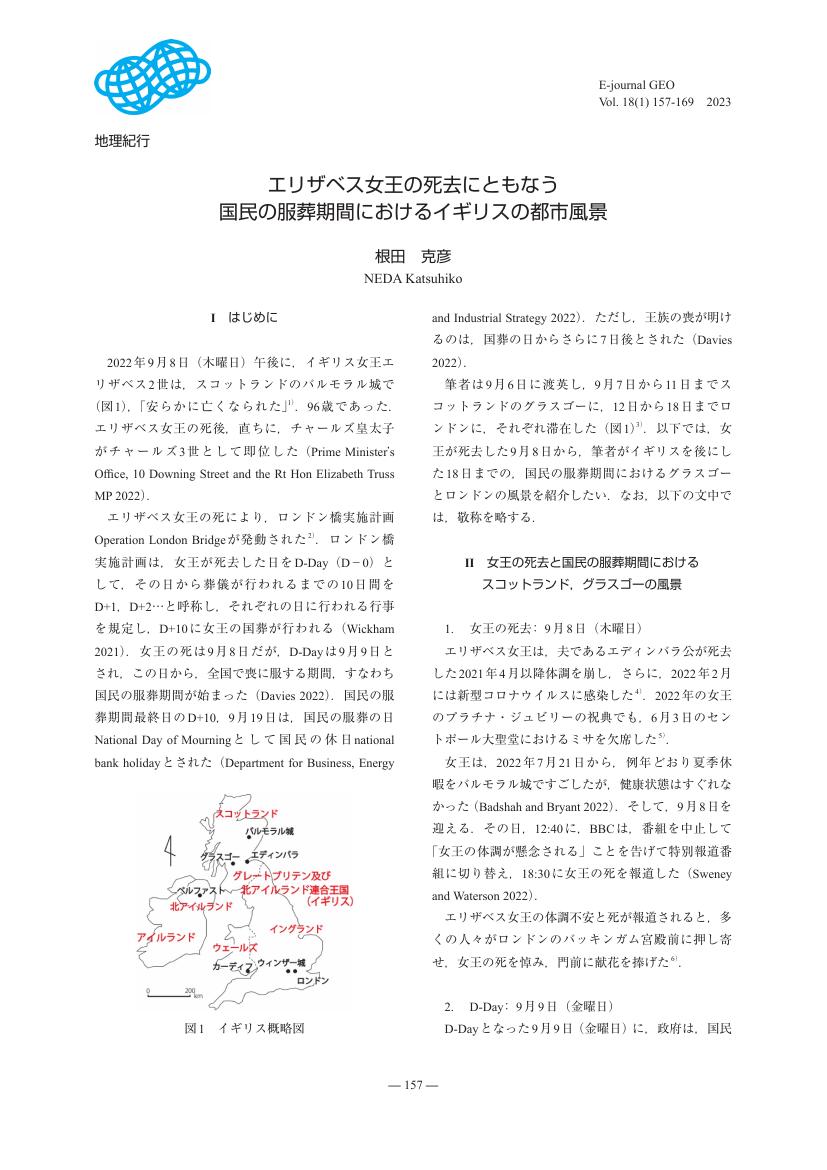

1 0 0 0 OA エリザベス女王の死去にともなう国民の服葬期間におけるイギリスの都市風景

- 著者

- 根田 克彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.157-169, 2023 (Released:2023-06-07)

- 参考文献数

- 27

1 0 0 0 OA フレキシブルアームマニピュレータの姿勢依存振動可制御性

- 著者

- 近野 敦 内山 勝 貴答 豊 村上 真人

- 出版者

- The Society of Instrument and Control Engineers

- 雑誌

- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.78-86, 1996-01-31 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 26

In some spatial flexible arm manipulators, the structural vibration controllability is configuration-dependent. Therefore, the flexible arm manipulator might have some vibration uncontrollable configurations. In order to understand the physical interpretation of vibration uncontrollable configurations, we propose the “modal accessibility” concept which indicates how well the actuators can affect the structural vibration modes. The configuration in which all actuators cannot affect at least one of the vibration modes of the manipulator is vibration uncontrollable. Main contributions of the paper are the following two points: First, interesting structural vibration uncontrollable configurations are found within the 2-link 3-joint type manipulator's workspace. Some of these vibration uncontrollable configurations are shown with experimental results. Secondly, the modal accessibility index is introduced to indicate how well the corresponding vibration mode is controllable. Experimental results show that even in the controllable configurations, it becomes difficult to suppress some vibration modes if their modal accessibility indices are small.

1 0 0 0 OA 母親の養育態度と幼児の自己制御機能及び社会的行動との関係について

- 著者

- 戸田 須恵子

- 出版者

- 北海道教育大学釧路校

- 雑誌

- 釧路論集 : 北海道教育大学釧路校研究紀要 (ISSN:02878216)

- 巻号頁・発行日

- vol.第38号, pp.59-69, 2006-11

1 0 0 0 OA 小児口腔より分離した黄褐色を呈するデンタルプラークの研究

- 著者

- 吉村 剛 鈴木 淳司 中岡 美由紀 坪井 文 大谷 聡子 大原 紫 香西 克之

- 出版者

- 一般財団法人 日本小児歯科学会

- 雑誌

- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.415-422, 2008-09-25 (Released:2013-01-18)

- 参考文献数

- 19

小児口腔から検出されるプラークは多くの場合白色であるが,しばしば黄褐色のプラークが認められる。本研究では,黄褐色プラーク(以下黄褐色群)と白色プラーク(以下白色群)の相違点を臨床的・細菌学的に明らかにすることを目的として,当科を受診した患児30名を対象とし,プラークの菌種構成,酸産生能,齲蝕罹患状態,プラークより分離された齲蝕原性菌(S.mutans,S.sobrinus)株の耐酸性について比較検討を行い,以下の結果を得た。1.齲蝕罹患者率と平均齲蝕罹患歯率を比較したところ,黄褐色群は白色群より有意に低かった。2.プラークの酸産生能についてカリオスタットを用いて検討した結果,黄褐色群のリスクが有意に低かった。3.菌種特異的なPCRを用いて,プラークに含まれる菌種を分析した結果,黄褐色群では,齲蝕原性菌の検出率は低く,S.mutansとS.sobrinusの混合感染も確認されなかった。また,非齲蝕原性菌(S.sanguinis,S.mitis)の検出率が高かった。一方,白色群では,齲蝕原性菌の検出率が高く,S.mutansとS.sobrinusの混合感染も多く認められ,非齲蝕原性菌の検出される割合も低かった。4,各プラーク群より分離された臨床株を用いて,耐酸性能を検討したところ,白色群から得た分離株は黄褐色群から得た株よりもやや高い耐酸性能を示した。以上より,黄褐色プラークは,菌種の分布,齲蝕誘発性が異なるために白色プラークよりも低い齲蝕リスクを示すことが明らかとなった。

1 0 0 0 OA ため池の周辺土地利用の変遷と推移の関係性について : 香川県高松市の事例研究

- 著者

- 福家 徹也 Tetsuya Fuke

- 雑誌

- KGPS review : Kwansei Gakuin policy studies review

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.31-34, 2013-03-30

1 0 0 0 OA セラミドに着目した敏感肌のスキンケア

- 著者

- 對間 秀利

- 出版者

- 日本香粧品学会

- 雑誌

- 日本香粧品学会誌 (ISSN:18802532)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.3, pp.201-208, 2021-09-30 (Released:2022-09-30)

- 参考文献数

- 35

Recently, there are many sensitive skin persons in the world. From the viewpoint of the severity of skin symptoms, sensitive skin is between healthy skin and diseased skin. On the other hand, sensitive skin is classified as dry sensitive skin, oily sensitive skin and hypersensitive skin from skin physiological characteristics. Dry sensitive skin is characterized as low skin barrier, low secreted sebum and hypersensitivity. Oily sensitive skin is characterized as low skin barrier, high secreted sebum and hypersensitivity. There is another sensitive skin type whose skin barrier is normal but the skin is hypersensitive. This type is classified as hypersensitive skin.Ceramides have important role of skin barrier function. The skin barrier function depends on the amount and on the profile of ceramides in the stratum corneum. The decrease in amounts of ceramides and changes in the profile of ceramides in the stratum corneum cause sensitive skin symptoms.Thus, skin cleansing with keeping skin ceramides and topical treatment of ceramides are important for sensitive skin with low barrier function. Ceramides are often decreased while skin cleansing with traditional alkalic soaps. In a clinical test, dry sensitive skin was significantly improved by our mild acidic hand wash which can keep skin ceramides while washing. Replenishing ceramides or a pseudo-ceramide to low barrier skin is considered as crucial skin care. The pseudo-ceramide was designed and synthesized for a moisturizing ingredient. There are many reports that dry sensitive skin became hydrated and the skin barrier was improved by topical treatment of the pseudo-ceramide. In addition, improvement of skin symptoms of oily sensitive skin by a combination use with a mild acidic face wash and skin moisturizers with the pseudo-ceramide has demonstrated in a clinical test.

1 0 0 0 OA 薬害をひきおこした薬草

- 著者

- 正山 征洋 Yukihiro SHOYAMA

- 出版者

- 長崎国際大学

- 雑誌

- 長崎国際大学論叢 = Nagasaki International University Review (ISSN:13464094)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.247-252, 2017-03

古来よりウマノスズクサ科植物による腎炎が知られておりその原因物質はアリストロキア酸で有ることが明らかになってきた。アリストロキア酸に対する高感度な分析法を開発するために、モノクローナル抗体の作成を行った。それを用いてアリストロキア酸に対するイースタンブロッテイング法を開発した。本法では多くの含有成分の中からアリストロキア酸のみが検出出来る。マウスにアリストロキア酸を投与して腎組織をモノクローナル抗体で染色するとアリストロキア酸の分布を確認出来た。さらにヒト腎細胞にアリストロキア酸を添加して培養し、抗アリストロキア酸モノクローナル抗体と免疫沈澱法によりターゲットタンパクを精製し、加水分解後マススペクトルによりα-アクチニン-4 と同定した。

- 著者

- 川副 雄史 中尾 一貴 高亀 弘隆 小嶋 大二朗 立山 慎一郎 熊井 惟志 大枝 基樹 森谷 茂太

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本脳神経外科救急学会 Neurosurgical Emergency

- 雑誌

- NEUROSURGICAL EMERGENCY (ISSN:13426214)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.15-28, 2022 (Released:2022-07-12)

- 参考文献数

- 29

近年,細菌性脳膿瘍の予後は,外科手術や抗生剤の進歩とともに改善されつつあるが,依然として死亡率は10‒20%と高く,重度の後遺症を生じ得る致死的疾患である.また,抗生剤の選択や投与期間,外科治療のタイミングや術式など,良好な予後につなげるには未だに不明な点が多く,標準的治療は確立されていない.2014年4月から2021年3月までの7年間に,2施設の地域医療支援病院において細菌性脳膿瘍の治療を行った患者を対象に,臨床的特徴と治療成績を後方視的に評価し,転帰に関連する因子を比較検討した.条件を満たした合計20例を対象に,平均年齢は66.7±15.8歳,男女比は3:1だった.脳膿瘍の治療として14例(70%)に外科手術が施行され,6例(30%)は抗生剤治療のみで加療した.起因菌は,15例(75%)の患者で分離同定され,推測される脳膿瘍の原因疾患として,歯科口腔感染症が最多を占めた.本検討では,脳血管疾患の既往,入院時の中等度から高度意識障害および脳室炎の合併が,転帰不良に関連する危険因子だった.これらに対して,年齢,性別,病前modified Rankin Scale(mRS),平均体温,平均白血球数やC‒reactive protein(CRP)値,膿瘍径,単発性か多発性かどうか,eloquent areaにおける局在部位,脳ヘルニアや硬膜下膿瘍合併の有無,起因菌の同定率,抗生剤治療の期間,経過中のてんかん合併の有無は転帰と関連していなかった.また,統計的に有意差はなかったが,発症後72時間未満に手術を行った早期手術群では,全症例で起因菌を分離同定する事ができた.結語として,脳膿瘍の治療において意識障害の強い例や脳室炎の合併リスクが高い例では,積極的な穿刺吸引術が検討され,入院早期から基礎疾患の管理と積極的な離床に努める事が重要である.過去の報告と比べて,本邦では歯科口腔感染症に由来する脳膿瘍が増加傾向にあり,嫌気性菌を念頭に置いたempirical antibiotic therapyが必須である.外科的排膿術を行う場合,抗生剤導入後は起因菌の検出率低下が懸念されるため,起因菌の分離同定の観点からは速やかに手術を行う事が望ましい.

1 0 0 0 OA パニック状態になった産婦の出産体験 その体験に含まれる要素と要因

- 著者

- 湊谷 経子 片岡 弥恵子 毛利 多恵子

- 出版者

- 一般社団法人 日本助産学会

- 雑誌

- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.8-19, 1996-12-10 (Released:2010-11-17)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 4 1

この研究は, 分娩経過中パニック状態になった産婦の出産体験の中から, 心理過程に含まれる要素と要因を探るために行われた質的記述研究である. 分娩時にかかわった助産婦がパニック状態になったと査定した褥婦9名を対象として, 出産体験についてのインタビューを行った. 分析の結果, 陣痛, ズレという2項目の要因と, 以下10項目の心理要素が抽出された. 1. 自信・余裕, 2. 驚き・動揺, 3. 自分の存在が脅かされる, 4. 恐怖, 5. 自分の手には負えない, 6. 先が見えないことへの強い不安, 7. とにかく辛い, 8. もういやだ, 9. なんか合わない→混乱, 10. わかっているけどできない=葛藤. また, 1から8の要素は, 陣痛の変化に伴って起こっており, 9と10の要素はズレから生じていることがわかった。

- 著者

- 大國 眞希 Maki OKUNI

- 出版者

- 川口短期大学

- 雑誌

- 川口短大紀要 = Journal of Kawaguchi Junior College (ISSN:09145311)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.104(1)-90(15), 2009-12-01

1 0 0 0 OA 「日本における表情研究」を特集するに当たって

- 著者

- 鈴木 直人

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.141-144, 2000 (Released:2019-04-12)

1 0 0 0 OA 大気中放射性物質の影響と拡散評価

- 著者

- 山澤 弘実

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.6, pp.364-370, 2013-12-15 (Released:2016-07-30)

- 参考文献数

- 19

東京電力福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の環境影響は甚大であり,その影響の多くは大気拡散と沈着に起因する.本稿では,大気中の天然および人工の放射性核種の起源および影響の主要部分を踏まえ,評価方法と我々の理解度を省みた. 今回の事故では放射性物質の概略の放出量は評価されているが,不確かさは大きい.放射性物質による影響は,大気中での長距離輸送と降水に伴う沈着により遠隔地でも発現し,大きな社会影響を及ぼすことが事故の経験から指摘でき,湿性沈着過程の理解とモデルの精度の向上が必要である.SPEEDI の予測結果は現実に比較的近いものであり,事故初期から関係機関に提供されていた.しかし,予測結果は一部の限定的な目的に使用されただけで,本来の住民の放射線防護目的では使用されず,課題を残した.

1 0 0 0 OA 両眼の共同性を維持するメカニズム-phoria adaptation

- 著者

- James Maxwell Clifton Schor 長谷部 聡 :訳

- 出版者

- 公益社団法人 日本視能訓練士協会

- 雑誌

- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.59-66, 2009 (Released:2010-03-25)

- 被引用文献数

- 2

Phoria adptationについて書かれた文献をみると一般に、成長や疾病による眼球運動系の変化に対する代償システムとして位置づけられている。臨床家はしばしば複視や眼位異常を示す患者に遭遇するが、健常者のほとんどは、たとえ片眼を遮蔽しても眼位に狂いは見られない。正確な眼位がphoria adaptationのおかげである証拠は、長時間の片眼遮蔽実験から得られる。筆者らは、被験者(健常者)にversion、vergence、頭位の組み合わせに関連して各種の両眼視差を提示し、これに対するphoria adaptationを詳しく分析した。その結果、phoria adaptationの主な役割は、日常視において外眼筋の効果を分析し、管理することにあることがわかった。Heringの等神経支配の法則は、対象物の距離、方向、頭位に合わせて12本の外眼筋の張力のバランスを変化させるこの複雑なプロセスを、単純化した概念に過ぎない。また、眼球運動や頭部運動が、両眼の共同性を維持する上でさまざまな問題を招く事を指摘したい。眼位や頭位に関連する垂直または回旋方向のphoria adaptationに焦点をあてて、筆者らが実施した実験の概要を述べる。(訳者注:本稿におけるphoriaは、斜位heterophoriaではなく、片眼を遮蔽した時に見られる融像除去眼位fusion-free eye positionの意味。)

1 0 0 0 IR ケアすべきは誰か : 責任の分配と教育の役割

1 0 0 0 OA 高校数学における積分指導での 3D プリンタの活用

- 著者

- 副島 大陸 牧下 英世

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 42 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.485-486, 2018 (Released:2019-06-14)

- 参考文献数

- 3

本研究では ICT 機器の 3D プリンタを数学に活用し,積分による体積導出における教材を開発した。また,開発教材を用いた研究授業を行い,その有用性を考察した。その結果,学生の単元への意欲, 関心を向上させるといった効果を得ることができた。

1 0 0 0 OA アジア諸国の市販精米および家庭保管精米の細菌汚染状況

- 著者

- 加藤 和子 Yohan YOON Roberto S UMALI Sumalee BOONMAR 峯木 眞知子 森田 幸雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.7, pp.496-502, 2018 (Released:2018-07-28)

- 参考文献数

- 15

韓国, フィリピン, タイ, 日本の精米の一般生菌数, 大腸菌群数, セレウス菌数について調査した. 2015年5月から7月まで81検体を収集した. 日本では家に保管している精米と市販されている精米および韓国の市販精米はほぼ同じLog3.6-3.9個/gの一般生菌数であった. フィリピンとタイで市販されている精米は日本や韓国の精米に比べ有意に低くLog2.4-2.8個/gであった. 日本および韓国の精米から大腸菌群が分離された. エンテロトキシン産生セレウリド遺伝子非保有のセレウス菌は日本の農家保有精米1検体, フィリピンの市販精米1検体, タイの市販精米4検体から分離され, これらの陽性検体の菌数はLog2.5–2.9個/gであった. しかし, これらの精米を炊飯する加熱条件である98℃, 20分間加熱処理後の検体からは分離できなかった. これらのことから, 炊飯後のご飯のセレウス菌による食中毒のリスクは低いと思われる. しかしエンテロトキシン産生セレウスが炊飯前の米から分離されている. 食品の調理工程や保管に際して交差汚染を防止することは重要であると思われた.

1 0 0 0 OA 3.慢性腎臓病における尿酸降下薬の使い方

- 著者

- 守山 敏樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.5, pp.848-855, 2018-05-10 (Released:2019-05-10)

- 参考文献数

- 10

「CKD診療ガイド2012」(日本腎臓学会,2012年)に「CKDにおける尿酸管理」の章が設けられている1).これは2012年版で新たに設けられたものであり,その背景には,慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)の発症・進展に及ぼす高尿酸血症の意義についての知見が集積してきたこと,及び我が国において新たな尿酸生成抑制薬が上市され,尿酸のマネージメントに注目が集まり始め,CKD診療の現場での道標が求められるようになった状況がある.本稿では,CKD患者における高尿酸血症治療について,尿酸降下薬の用い方を中心に解説する.

1 0 0 0 OA 今次京都市ニ發生セル痘瘡ニ就テ

- 著者

- 日野原 重明

- 出版者

- 社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 日本傳染病學會雜誌 (ISSN:00214817)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.4, pp.287-293, 1940 (Released:2011-11-25)

- 参考文献数

- 9