1 0 0 0 OA 抄録集

- 出版者

- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会

- 雑誌

- Equilibrium Research (ISSN:03855716)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.5, pp.289-469, 2022-10-31 (Released:2023-01-11)

- 著者

- 笹野 凪 鈴木 秀和 長田 敬五 神谷 充伸

- 出版者

- 植物研究雑誌編集委員会

- 雑誌

- 植物研究雑誌 (ISSN:00222062)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.2, pp.71-76, 2023-04-20 (Released:2023-04-22)

- 参考文献数

- 23

淡水域~汽水域に生育する底生羽状珪藻クチビルマガイケイソウ属(フナガタケイソウ科) のSeminavis strigosa (Hustedt) Danielidis & Economou-Amilli の生細胞と被殻微細構造を光学および電子顕微鏡を用いて観察し,葉緑体の形態と配置や殻微細構造の詳細な記載を行い,帯片構造に関する新知見を得るとともに,近縁種との形態学的相違点を明確にした.さらに,先行研究の観察結果をもとに,以下のi ~iii の属ランクの新たな分類形質を提案した.i) 2 つの葉緑体のうち, 腹側の葉緑体は棒状で,背側の葉緑体は板状である.ii) 殻内面の縦溝極末端は蝸牛舌状をなす.iii) 腹側軸域内面に発達した修飾肋をもつ.

1 0 0 0 OA 1980年代アメリカの国債市場と国債ディーラーの破綻

- 著者

- 池島 正興

- 出版者

- 關西大學商學會

- 雑誌

- 關西大學商學論集 (ISSN:04513401)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.531-556, 2003-12-25

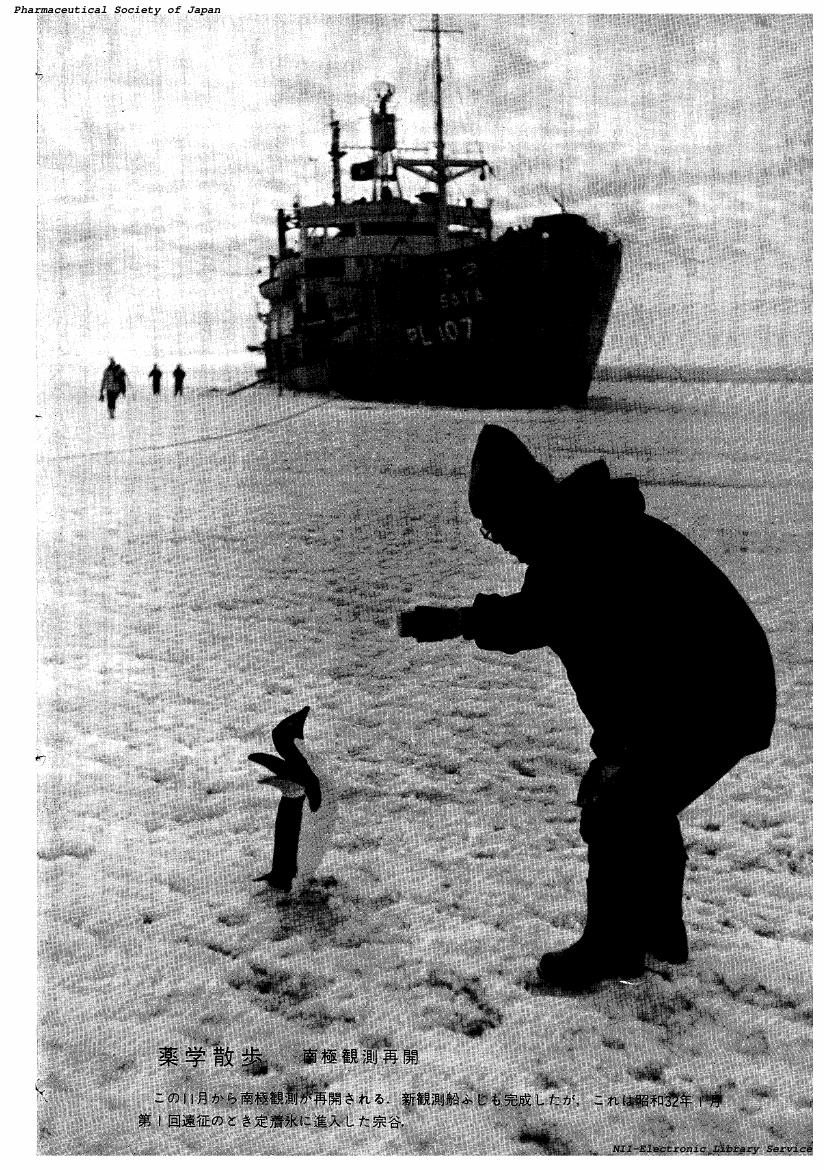

1 0 0 0 OA 薬学散歩 南極観測再開

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.10, pp.433-435, 1965-10-15 (Released:2018-08-26)

- 著者

- 黒澤 千尋 小池 友佳子 白濱 勲二 藤田 峰子 玉垣 努

- 出版者

- 神奈川県立保健福祉大学

- 雑誌

- 神奈川県立保健福祉大学誌 = Journal of Kanagawa University of Human Services (ISSN:13494775)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.71-81, 2023-03

【目的】コロナ禍における活動自粛により運動機能の低下をきたした地域在住自立高齢者の心身機能の経時的な変化を明らかにするため、これまで実施した身体機能測定会の調査結果を分析した。【方法】2019年度は対面開催、2020年度および2021年度は紙面での調査を行い、2019年度時点でロコモ度0であった26名分を対象とした。調査項目は、ロコモ25、基本チェックリスト、外出頻度、運動頻度、コロナフレイル、コロナストレス、SF-8TMとした。また、2021年度時点でロコモ度1以上の対象者を低下群、ロコモ度0の対象者を維持群とした。全体および低下群・維持群における3年間の変化について検討した。【結果】コロナ禍においても、全体として外出頻度や運動頻度は変わらず、栄養、口腔機能、認知機能、抑うつ気分も維持していた。一方で、運動機能低下や閉じこもりの傾向が強く、2021年度は日常生活関連動作への影響が示唆された。低下群は全体と同様の傾向を示したが、維持群では全ての項目で有意な差は認められなかった。【結論】コロナ禍による活動自粛は、運動機能の低下や閉じこもりの傾向を助長し、日常生活関連動作に影響している可能性が示唆された。

1 0 0 0 OA エンドウ巻きひげの接触屈性

- 著者

- 和田 アイ子

- 出版者

- 一般社団法人 植物化学調節学会

- 雑誌

- 植物の化学調節 (ISSN:03889130)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.233-242, 1998-12-25 (Released:2018-03-15)

- 参考文献数

- 31

1 0 0 0 OA 発達障害者の「食」の困難・ニーズに関する研究 : 発達障害の本人調査から

- 著者

- 髙橋智 斎藤史子 田部絢子 石川衣紀 内藤千尋

- 出版者

- 東京学芸大学学術情報委員会

- 雑誌

- 東京学芸大学紀要. 総合教育科学系 (ISSN:18804306)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.17-72, 2015-02-27

1 0 0 0 OA 琵琶湖内湖「西の湖」における産官学民連携による景観保全とまちづくり

- 著者

- 田口 真太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.2, pp.124-125, 2021-07-30 (Released:2021-11-06)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 東北地方におけるスキー場開発の推移とその立地類型

- 著者

- 八木 浩司 高野 岳彦 中村 靖 村山 良之 檜垣 大助

- 出版者

- THE TOHOKU GEOGRAPHICAL ASSOCIATION

- 雑誌

- 東北地理 (ISSN:03872777)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.161-180, 1991-08-01 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 3 2

東北地方のスキー場についてその開発過程を整理し, いくつかの視点から立地特性を検討して類型化を行い, スキー場の特徴の包括的な把握を試みた。東北地方における初期 (主に1950年代) のスキー場は温泉集落に付属するものが多数を占めたが, 1960年代には夏型観光地の田沢湖高原や磐梯山などにもスキー場が開かれた。また国体の開催を機にするもの、幹線交通路に接するもの, 都市近郊に開設されたものなど, 立地要因が多様化してきた。1974年以降はリフトの増設は低調になり, 温泉地スキー場の廃棄が目立った。1978年以後, スキー場開発は以前にないほど活発化かつ大規模化し, 人込み客数は急増した。これは, 高速交通体系の整備とレジャー時間の拡大に伴うものといえる。次にスキー場の類型把握のため, (1) 地形的条件, (2) 社会的条件, (3) 規模, (4) 開発経営主体の4点を整理検討した。はじめに, (1) によって以下の3つの自然立地的グループを設定した: i) 山麓型, ii) 山地中腹型, iii) 脊陵主稜型。次いでこれらと (2) を合わせて以下の7つの基本類型を設定した: i)…温泉地型, 集落近隣型, 都市近隣型, ii)…夏季観光地型, 交通依存型, iii)…景勝地亜高山型, 非景勝地脊梁型。これらと (3) (4) との対応から, 各類型の特徴を明確にした。

- 著者

- 崔 怡テイ

- 出版者

- 一般社団法人 芸術工学会

- 雑誌

- 芸術工学会誌 (ISSN:13423061)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, pp.32-33, 2021-11-04 (Released:2022-11-03)

1 0 0 0 OA パーキンソン病患者のジスキネジアへの理学療法的介入の試み

- 著者

- 寺田 勝彦 藤田 修平 田端 洋貴 脇野 昌司 松本 美里 中前 あぐり 辻本 晴俊 菊池 啓

- 出版者

- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.35 Suppl. No.2 (第43回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.B1573, 2008 (Released:2008-05-13)

【はじめに】抗パーキンソン病薬などの服用に伴って生じるジスキネジアは,精神的・身体的苦痛を伴うにも関わらず,その理学療法的な介入法は報告されていない.今回,理学療法の介入により,ジスキネジアの症状が改善した一症例を経験したので報告する.【症例】59歳,女性.39歳時に若年性パーキンソン病と診断され,抗パーキンソン病薬を投与.15年前よりジスキネジアを呈する.Hoehn-Yahrの分類;stage3,On-Off徴候(+).ジスキネジアのAbnormal Involuntary Movement Scale(AIMS)の四肢と体幹の動きの3項目の合計は11/12.Unified Parkinson’s Disease Rating Scale(UPDRS)のジスキネジアの項目は 8/13.出現時,発汗異常(+),歩行不可. なお学会発表の承諾は得られている.【ジスキネジアの観察】仰臥位では左右の胸鎖乳突筋の交互収縮が,頸の屈曲・伸展・左右回旋を呈し,それと連動して四肢の不随意運動が見受けられた.また体幹は左回旋・屈曲とその戻りであった.また頚部・上部体幹は常に空間に挙上していた.座位でも,頸部の不随意運動が大きく,体幹前屈・回旋し,連動して四肢の不随意運動が見受けられた.【理学療法的介入】ジスキネジアの観察から,頸部の関節角度を検知する自己受容系の感覚器としての胸鎖乳突筋により頭頸部の動きが生じ,頚部からの体性感覚入力が活発となり,変動する姿勢反射により異常姿勢を伴う不随意運動を呈する.そして,過剰な共同収縮筋群の支配神経の緊張が亢進する.神経緊張があったのは,副神経以外に長胸神経・肋間神経・尺骨神経であった.それらの神経の緊張は,Martinの報告による脳炎後パーキンソニズムのサルのpallidal postureに似た頭部,躯幹の姿勢異常が見られたことを考慮すれば,胸鎖乳突筋の律動的な動きの見られるブラキエーション時のインパルスを伝導する神経群と一致しており,これらの神経緊張の軽減にて,胸鎖乳突筋のコントロールが可能であることを確信した.手技は解剖的考察により,各神経の伸張を行った.また触知し易い尺骨神経は愛護的に圧も加えた.治療時間は,10分程度であった.【結果】介入後のAIMSは2/12,UPDRSは1/13と著明に改善し,ジスキネジアは消失し,自立歩行は可能となる.ジスキネジアの抑制時間は12時間程度であった.【考察】今回のジスキネジアの改善は,Langworthyの提唱するように,無目的と考えられた不随意運動が感覚刺激に対する反応の異常であること,またSteinの振戦の神経機構模式図より,過剰な筋収縮と感覚性フィードバックの遠心性・求心性インパルスの伝導路である末梢神経系と胸鎖乳突筋の運動神経である副神経の緊張を改善することで,胸鎖乳突筋の運動細胞の周期的興奮性の抑制が得られたためと考えられる.最後に,ジスキネジアの完治は理学療法的介入では困難であるが,継続した介入により,出現時間の短縮や症状の緩和は可能であると思われる.

1 0 0 0 OA 第2次安倍政権における政策形成過程のガバナンス ―コンテスタビリティの視点から―

- 著者

- 田中 秀明

- 出版者

- 日本行政学会

- 雑誌

- 年報行政研究 (ISSN:05481570)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, pp.57-82, 2019 (Released:2020-09-17)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 本州中部産のハクビシンについて

- 著者

- 宇田川 龍男

- 出版者

- Yamashina Institute for Ornitology

- 雑誌

- 山階鳥類研究所研究報告 (ISSN:00440183)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.4, pp.174-175, 1954-06-25 (Released:2008-11-10)

- 参考文献数

- 2

The Gem-faced Civet, Paguma larvata, belonging to the Viverridae occurs in southwestern China, Formosa, Indo, Malay, Borneo and Burma. It is divided into eleven subspecies. It has been captured in Yamanashi Prefecture frequently since a few years ago and once in Shizuoka Pref. In the villages of Kunado, Tomisato, Furuseki and Okochi, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi Pref. (see Fig. I), one or two individuals of them have been obtained in every hunting season. The writer got one male which had been captured at Furuseki Village on February 21, 1954. Its measurements are given in Table 1. Some chestnuts and four seeds of the wild pear were found in its stomach.A pair of the animals was captured in the suburbs of Shizuoka City in Shizuoka Pref, . in December of 1950. In fact, not a few of them are likely to occur in this area, because most hunters know the habits and habitats of this animal. It seems that this animal was imported some fifty years ago, and has become naturalized in Japan.

1 0 0 0 OA 先史時代の色彩

- 著者

- 矢島 國雄

- 出版者

- 一般社団法人 色材協会

- 雑誌

- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.4, pp.256-264, 1997-04-20 (Released:2012-11-20)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA 日本ニ於ケル「ストロンギロイデス、ステルコラーリス」ノ研究

- 著者

- 田代 伊與治

- 出版者

- 日本細菌学会

- 雑誌

- 細菌學雜誌 (ISSN:18836925)

- 巻号頁・発行日

- vol.1912, no.198, pp.273-287, 1912-04-10 (Released:2009-09-04)

- 参考文献数

- 9

1 0 0 0 OA 乳牛における被毛中コルチゾール濃度を指標とした慢性ストレスの評価

- 著者

- 遠藤 なつ美

- 出版者

- 日本家畜臨床学会 ・ 大動物臨床研究会・九州沖縄産業動物臨床研究会

- 雑誌

- 産業動物臨床医学雑誌 (ISSN:1884684X)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.5, pp.185-189, 2020-12-31 (Released:2022-09-21)

- 参考文献数

- 22

被毛中コルチゾール濃度の測定は,慢性ストレスを評価する新たな手法として近年ヒトや動物において注目されている.乳牛などの家畜においては,飼養管理上の慢性ストレスが健康状態や繁殖機能にどのように影響を及ぼすかを調べることが,動物福祉や生産性の向上に重要であると思われる.被毛中コルチゾール濃度の測定は,研究分野のみならず臨床現場においても新たな慢性ストレスの評価手法として使用できることが期待されるが,そのためには被毛中コルチゾール濃度がどの位正確に血中コルチゾール濃度の変動を反映しているか,ストレス以外に被毛中コルチゾール濃度に変動を及ぼす要因があるかといった基礎的な情報が必要不可欠である.本総説では,被毛中コルチゾール濃度の測定原理や具体的な方法について論じるとともに,乳牛における慢性ストレスが健康状態や繁殖機能にどのように関連するかについて最近の知見を元に考察する.

1 0 0 0 OA 三環系抗うつ薬中毒による致死性不整脈のコントロールに難渋した一例

【背景】三環系抗うつ薬(TCA)は過量摂取時に強い毒性を有することが知られており、死に至ることもある。主な死因に痙攣や致死性心室性不整脈が挙げられる。今回、処方にTCAが含まれていなかったにも関わらず、痙攣と致死性心室性不整脈を発症し、不整脈の加療およびTCA中毒と判断するのに苦慮した一例を経験したため報告する。【臨床経過】双極性障害を既往に持つ39歳男性、身長163cm、体重63kg。これまで6回の薬物大量内服による救急搬送歴があった。来院2時間前に、薬物大量服用の意思を友人に電話で伝えていた。友人到着時は意識清明だったが、徐々に意識レベルが低下したため救急要請し、当院搬送となった。来院時はJCS300、血圧128/77mmHg、心拍数141/分・整、呼吸数32回/分、SpO2 90%(高濃度酸素マスク10L投与下)だった。来院直後、脈あり心室頻拍が出現したが1分以内に自然頓挫した。その後けいれん発作が出現したため、ジアゼパム、レベチラセタム、ビタミンB1を投与したが発作を繰り返し、気管挿管の上でプロポフォール持続投与開始したところ鎮痙した。しかしその後、脈なし心室頻拍も持続したため蘇生を行った。ショック遷延に対して複数の昇圧剤および炭酸水素ナトリウム投与を要した。心エコーおよび全身CTでは特記すべき器質的病変を認めなかった。尿中薬物定性検査ではベンゾジアゼピン、TCAが検出されていたが、判明していた内服薬にTCAは含まれていなかった。病歴と合わせて薬物中毒による痙攣および致死性不整脈が起こっていると考えられた。集中的な全身管理が必要と判断し、ICUに入室させた。入室時APACHE2スコアは32点、SOFAスコアは17点だった。ICU入室後は昇圧剤投与下でも血圧80mmHg前後で推移していたが、第2病日に脈なし心室頻拍出現、CPR開始した。除細動2回施行し、アドレナリン投与含む蘇生を行ったが、自己心拍は再開しなかった。来院されたご家族に状況説明したところ、V-A ECMO導入は希望されず、死亡確認を行った。後日、血液検査結果では、アミトリプチリンが2034ng/mLと致死量を超える血中濃度を示していた。以上よりTCA中毒により痙攣および致死性不整脈が生じたと考えられた。【結論】TCA処方歴のないTCA中毒を経験した。急性薬物中毒が疑われる症例では、処方歴よりも顕現している症状から原因薬物を検索すべきである。

1 0 0 0 当院で経験した上肢急性動脈閉塞症5症例のまとめ

【はじめに】急性動脈閉塞症は,末梢動脈が塞栓子によって突然閉塞されるために阻血症状を呈する疾患である。上肢動脈の急性動脈閉塞は下肢と比べると頻度は低く,指切断や致命的となる症例は少ないといわれる。今回我々は当院で経験した上肢急性動脈閉塞症5例について検討を行ったので報告する。【対象および方法】対象は2012年9月から2014年6月までに当院で治療を行った上肢急性動脈閉塞症5例(男性4名,女性1名,年齢41歳~97歳,平均年齢76.6歳)とした。方法は,症状,原因,閉塞部位,治療開始までに要した時間,治療法,閉塞部位を同定したmodalityについて検討した。【結果】症状は冷感4例,知覚異常4例,蒼白3例,動脈拍動の消失2例,チアノーゼ1例,運動神経麻痺1例であった。塞栓症5例で原因疾患として心房細動2例(左房内血栓1例),OMI後心尖部壁在血栓1例,左鎖骨下動脈壁在血栓1例,原因不明1例であった。閉塞部位は左上腕動脈2例,右上腕動脈1例,左橈骨動脈および尺骨動脈1例,右尺骨動脈1例であった。治療開始までの時間は1から33時間で,平均15時間であった。治療法は血栓除去術3例,血栓溶解療法2例で,1例手掌以下の切断を要した。閉塞部位を同定したmodalityは超音波検査5例であった。【考察】文献的に塞栓は心房細動由来のものが多いとの報告であるが,われわれの症例で基礎に心房細動を合併した症例は5例中2例(40%)であった。心房細動以外の塞栓源の評価に血管エコーが有用であると思われた。【結語】上肢急性動脈閉塞症の評価に超音波検査が有用であった。

1 0 0 0 IR 生涯学習における一節切(ひとよぎり)尺八の楽しみ--「大学連携講座」の実践を通して

- 著者

- 加藤 いつみ 飯田 勝利

- 出版者

- 名古屋経営短期大学

- 雑誌

- 名古屋経営短期大学紀要 (ISSN:1346230X)

- 巻号頁・発行日

- no.51, pp.71-80, 2010-06