- 著者

- 西中 直也 近 良明 Banks Scott A 三原 研一 鈴木 一秀 大田 勝弘 牧内 大輔 松久 孝行 筒井 廣明 杉本 英治 蒲田 和芳

- 出版者

- 日本肩関節学会

- 雑誌

- 肩関節 (ISSN:09104461)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.509-512, 2008 (Released:2008-11-21)

- 参考文献数

- 16

The glenoid bare spot commonly is observed in the adult shoulder. Carter et al. proposed that cartilage thickness was affected by normal homeostatic loads. The purpose of this study was to measure glenohumeral translation during shoulder abduction in order to explore development of the glenoid bare spot. 10 healthy shoulders (average 31.1 years old) were studied. 3D models of the scapula and humerus were created from CT scans. Motions were recorded with fluoroscopy during active abduction in neutral rotation for unloaded and a 3kg loaded trial. 3D motions were determined using model-based 3D-to-2D registration. Humeral translation was referenced in the superior/inferior direction to the assumed location of the bare spot (center of the circle described by the bony margins of the inferior glenoid). The bare spot location averaged 4.3mm inferior to the superior/inferior midpoint of the glenoid. Glenohumeral contact was 2.6 and 3.1mm superior to the bare spot for unloaded and loaded conditions with the arm at the side. The humeral head moved upward gradually with abduction to 4mm above the bare spot above 70° abduction (p>0.05, 0 vs 3kg). The glenoid surface stabilizes humeral head translation. Carter et al. suggested that cartilage grew thickest with high mechanical demands (compression and sliding) and thinner where demands were low. Humeral translation away from the bare spot with abduction suggests that lower loads were experienced when the humeral head was near the bare spot and larger loads were experienced with humeral translation away from the bare spot. These kinematic observations were consistent with Carter's framework for cartilage growth and provided a plausible explanation for the development of the glenoid bare spot.

1 0 0 0 OA コスモス954事件(1978年)の意義

- 著者

- 城戸 正彦 Masahiko Kido

- 雑誌

- 松山大学論集 = Matsuyama University review (ISSN:09163298)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.4, pp.9-46, 1999-10-01

1 0 0 0 IR 相思相愛という「誤解」 : 光源氏と藤壺の宮の場合

- 著者

- 藤井 由紀子 フジイ ユキコ Yukiko FUJII

- 出版者

- 清泉女子大学キリスト教文化研究所

- 雑誌

- 清泉女子大学キリスト教文化研究所年報 = Journal of the Research Institute for Christian Culture, Seisen University

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.83-98, 2017

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンピュータ = Nikkei computer (ISSN:02854619)

- 巻号頁・発行日

- no.895, pp.24-27, 2015-09-17

日本政府観光局が発表している「訪日外客数の推移」によると、東京開催が決まった2013年の訪日外国人は1036万人となり、統計を取り始めた1964年から初めて1000万人の大台を突破。2014年には1341万人に達し、今後も増加する見通しだ。 PayPal決済は、店舗やサービス提…

1 0 0 0 IR わが国における<物語論>の受容

- 著者

- 新井 克弥

- 出版者

- 関東学院大学[文学部]人文学会

- 雑誌

- 関東学院大学文学部紀要 (ISSN:02861216)

- 巻号頁・発行日

- no.117, pp.173-188, 2009

本論文は J. F. リオタールによる〈物語論〉の、わが国における受容と展開についての考察である。〈物語論〉は80年代後半にわが国に紹介されて以来、リオタールの概念とは異なった複数の解釈によってこれが導入され、その混乱が現在も続いている。本論ではその導入過程を辿ることで生じた解釈のねじれを明らかにし、これを修正、統合しつつ、次代の分析装置としての〈物語論〉の構築を試みていく。展開は以下の通り。まず雛形となるリオタールの〈物語論〉を示し、次いでわが国へのローカライズとして、時系列的に大塚英志と大澤真幸の物語論を取り上げる。さらにこれら二つの物語論を折衷するかたちで登場した東浩紀の〈データベース消費論〉を概観し、その理論的な矛盾を〈感情の構築主義〉と大澤真幸の議論を援用して脱構築することで、わが国における今日の〈物語論〉=〈データベース消費論〉の可能性について考察する。最終的に提示されるのは物語論の二つの視座の統合としての物語の今日的態様と文化社会学の概念装置としての〈物語論〉の可能性である。

1 0 0 0 OA 鍵交換:現代暗号の誕生とその発展

- 著者

- 岡本 龍明

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.4, pp.4_70-4_76, 2008-04-01 (Released:2011-03-01)

- 参考文献数

- 12

盗聴されてもいい通信路を使って二つの参加者が安全に鍵を交換(共有)するための方法は「鍵交換」と呼ばれ,その研究から現代暗号が誕生した.本稿では,歴史上最初に発表された「鍵交換」であるDiffie-Hellman-Merkle(DHM) 鍵交換方式がどのように発展し,現代暗号理論の最先端においてどのように研究されているかを概観する.

1 0 0 0 IR 富山県の通級指導教室の現状と課題

- 著者

- 杉瀬 康仁 川崎 聡大

- 出版者

- 富山大学人間発達科学部発達教育学科発達福祉コース

- 雑誌

- とやま発達福祉学年報 (ISSN:21850801)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.21-24, 2014-05

本県の通級指導教室は、平成5年に情緒障害教室が3教室設置されたところからスタートし、翌年以降は言語障害教室が順次設置されていったが、その多くは既存の言語障害特殊学級が通級制へ移行した教室であった。ところが、平成18年の制度改正により学習障害教室の設置が可能となったことから、その後教室数・児童数ともに急増することになった。本県の通級指導教室の特色として、一人の教師が複数の教室を兼務(巡回指導)するというシステムがある。すべての教室がこれに当てはまる訳ではないが、このことが平成24年度末で、小学校数199校の富山県に、104の通級指導教室が設置され、841名の子どもたちが個に応じた指導を受けるという結果につながっていると考えられる。一方、富山市の担当者へのアンケートからは、教室を担当するに当たり、その専門性をもつのに十分な公的研修を保証されていないことや、指導を行うべき教室(場所という意味で)が確保されていなかったり、教材教具を準備するための予算措置がなされていなかったり等、研修や運営に関する不備を指摘する意見が多く集まった。このような状況を考えると、ただ教室数のみを増やすのではなく、指導を受ける子どもたちの教育環境を人的、物的に整えていくことが必要であると考えられる。

1 0 0 0 OA 情報セキュリティと「想定外」

- 著者

- 今井 秀樹

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.3, pp.198-204, 2012-01-01 (Released:2012-01-01)

- 参考文献数

- 30

- 著者

- 吉野 巌 小野寺 範子

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第50回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.493, 2008 (Released:2017-03-30)

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ヘルスケア : 医療・介護の経営情報 (ISSN:18815707)

- 巻号頁・発行日

- no.338, pp.28-41, 2017-12

中医協・入院医療等の評価・調査分科会で検討されていた、DPCデータのEF統合ファイル(出来高情報)で看護必要度の一部を代替する案は、一定基準を満たす病院が希望する場合に活用できる「手挙げ方式」が提案された。 これに対して委員の島弘志氏(日本病院…

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ネットビジネス (ISSN:13450328)

- 巻号頁・発行日

- no.60, pp.216-220, 2000-07

米エックス・ドットコム(X.com)社の「PayPal」は、ネットサーフィンができる環境とクレジットカードさえあれば個人間での送金が手数料なしでできるというサービスだ。ネットオークション・サイトで人気となり、サービス開始半年で150万ユーザーを集めるまでに成長した。 EC(電子商取引)の普及と共に、代金の支払いをどうやって安全、確実に行うかが大きな課題となっている。

1 0 0 0 OA 和文論文誌の将来は

- 著者

- 鎌部 浩

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.3, pp.178-179, 2020-01-01 (Released:2020-01-01)

- 参考文献数

- 2

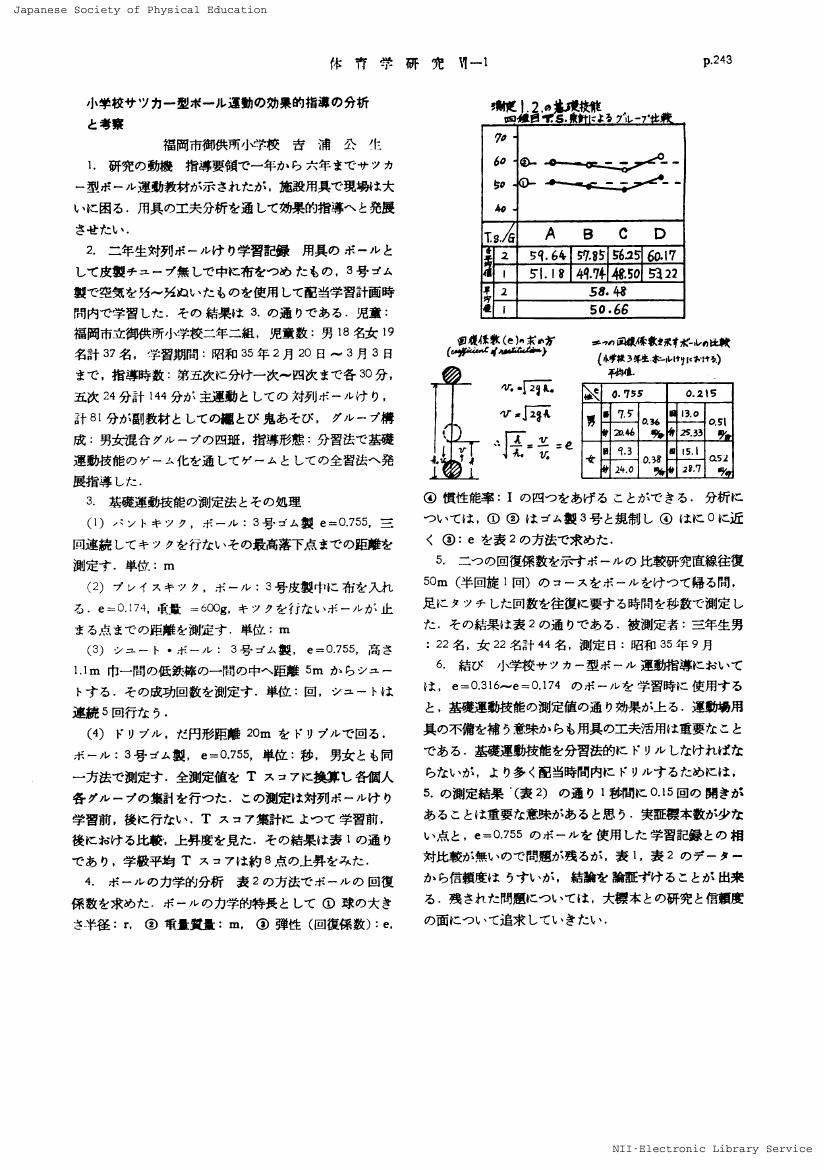

1 0 0 0 OA 小学校サツカー型ボール運動の効果的指導の分析と考察

- 著者

- 吉浦 公生

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.243, 1961-09-01 (Released:2016-12-31)

1 0 0 0 OA 051207 小学生児童におけるキック能力の練習効果(5.バイオメカニクス,一般研究B)

- 著者

- 小田 伸午 川端 隆志

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号 第37回(1986) (ISSN:24330183)

- 巻号頁・発行日

- pp.751, 1986-10-01 (Released:2017-08-25)

1 0 0 0 IR ヒンズー教 (シバとビシュヌ) スーパーヒーローとしての神 : 有限と無限の弁証法

- 著者

- ルーカス M.

- 出版者

- 呉大学社会情報学部

- 雑誌

- 社会情報学研究 (ISSN:13418459)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.175-187, 1997-11

The theme of this paper is the dual nature of the Hindu divinities,as portrayed in the mythology. There are presented as human characters,with human weaknesses,but at the same time reveal divine attributes. These attributes justify the devotion they receive,yet that devotion is perhaps more likely to be inspired by the more comprehensible human aspect of their being. I deal firstly with the fallibility of Brahma,Visnu and Siva,as presented in a story from the Bhavisya Purana. I proceed to an account of the relationship between Siva and Parvati in the Saura and Skanda Puranas,and how the God and Goddess are self-conscious of their unity of human and divine attributes. My next section deals with the figure of Krisna in the Bhagavata Purana: the love and devotion inspired by the child and youth,contrasted with the fear and trembling associated with the occasional theophanic revelation. The supreme example of this contrast occurs in the Bhagavad Gita. Here,the divine form of Krisna is incomprehensible to Arjuna in the text,and unimaginable to readers. For God to be represented at all in a way which we can appreciate we require some form of mythical or literary context,to locate our imaginations. I end with a postscript discussing O'Flaherty's dichotomy of Order and Chaos,and her association of myth with the chaotic realm. This is appropriate,since myth reveals,and uses,the human need for mtable images of the divine.

- 著者

- 中谷 英樹 小林 育斗 清水 悠 阿江 通良

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集 第63回(2012) (ISSN:24241946)

- 巻号頁・発行日

- pp.170, 2012-08-22 (Released:2017-04-06)

- 著者

- 村井 梨沙子 荻原 朋子 長登 健

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集 第68回(2017) (ISSN:24241946)

- 巻号頁・発行日

- pp.261_1, 2017 (Released:2018-02-15)

ゴール型ゲームにおけるサッカーでは、足でボールを操作することの難しさから、ゲーム中の状況判断が難しいことや、意図的ではないキックが頻発すること、さらに、ボールに触れることなくゲームが終わってしまうことも少なくないという指摘がある。そのため、ボールを蹴る・止める動作を確実に保障できる教材を実践することが求められている。 そこで本研究では、攻守分離された状態でボールを足で扱う「フロアキックボール」(井上,2016;小畑,2016)を参考に教材を再構成し、その教材を用いることで、児童のボールを蹴ったり止めたりする技能を高め、効果的に学習内容を身に付けさせることができるか検証した。対象者は千葉県内N小学校4年生37名であった。毎時間のメインゲームの映像を撮影し、ゲームパフォーマンス(パス、トラップ、シュート、シュートまでの所要時間等)について、映像分析ソフトStudio Codeを用いて分析した。その結果、相手の間やコートの隅を狙ってシュートを蹴る児童が見られるようになった。詳細な結果と考察は、当日発表する。

1 0 0 0 OA ピアノ打鍵動作の熟練技能:「重量奏法」の科学的検証

- 著者

- 古屋 晋一 片寄 晴弘 木下 博 FURUYA Shinichi KATAYOSE Haruhiro KINOSHITA Hiroshi

- 雑誌

- SIG-SKL = SIG-SKL

- 巻号頁・発行日

- vol.01, no.04, pp.17-24, 2008-09-16

重力を利用して打鍵する「重量奏法」は、百年以上の間、ピアノ打鍵動作における熟練技能であると考えられてきた。本研究では、逆動力学計算と筋電図解析により、重量奏法が一流ピアニストのみが用いる運動技能であることを、世界で初めて実証することに成功した。

1 0 0 0 「法とは何か」とは何か : メタ法概念論と概念工学

- 著者

- 平井 光貴

- 出版者

- 立教法学会 ; 1960-

- 雑誌

- 立教法学 = St. Paul's review of law and politics (ISSN:04851250)

- 巻号頁・発行日

- no.104, pp.63-159, 2021