1 0 0 0 IR 民族の本質について(3)

- 著者

- 南 有哲 Arisato MINAMI 三重短期大学 MIE-TANKIDAIGAKU

- 出版者

- 三重短期大学法経学会

- 雑誌

- 三重法経 (ISSN:02875810)

- 巻号頁・発行日

- no.124, pp.1-19, 2004-12

1 0 0 0 IR カシューブ人の歴史と地域主義(リージョナリズム)(3)ドイツとポーランドのはざまで

- 著者

- 細田 信輔

- 出版者

- 龍谷大学経済学会

- 雑誌

- 龍谷大学経済学論集 (ISSN:09183418)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.33-60, 2006-12

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 IR 12・13世紀バルト海沿岸にみる地域支配と宗教(2)

- 著者

- 富田 矩正

- 出版者

- 大東文化大学

- 雑誌

- 人文科学 (ISSN:18830250)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.1-26, 2004-03

1 0 0 0 IR 翻訳 K.カウツキー「民族の解放」

- 著者

- Kautsky K. 丸山 敬一 K. Kautsky Keiichi MARUYAMA

- 出版者

- 中京大学法学会

- 雑誌

- 中京法学 (ISSN:02862654)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.161-217, 2001

- 著者

- 奈尾 信英

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 研究報告集 II, 建築計画・都市計画・農村計画・建築経済・建築歴史・意匠 (ISSN:13464361)

- 巻号頁・発行日

- no.74, pp.493-496, 2004-02

1 0 0 0 A history of pagan Europe

- 著者

- Prudence Jones and Nigel Pennick

- 出版者

- Routledge

- 巻号頁・発行日

- 1995

- 著者

- 下田 淳

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.8, pp.1434-1465,1547-, 1992

Der Deutschkatholizismus war eine von der romisch-katholischen Kirche losgesagte religiose Bewegung in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts und hat ein groBes Aufsehen in der damaligen Gesellschaft Deutschlands erregt. Deshalb hat er nicht nur eine kirchengeschichtliche, sondern auch eine geschichtswissenschaftliche Bedeutung. Diese Studie zielt darauf, diese Bewegung im Kontext der neueren deutschen Geschichte zu erfassen. In Rucksicht auf die bisherigen Arbeiten und die protestantische Stadt Braunschweig als Beispiel anfuhrend, analysiere ich hier den Deutschkatholizismus aus zwei Gesichtspunkten: den "Stadtbewohnern gegenuber" und dem "Staat gegenuber". Der Deutschkatholizismus war beeinfluBt von den Vorstellungen des Protestantismus (besonders den Reformierten), der Aufklarung und des Liberalismus, aber er konnte kein Programm der politischen Reform vorlegen. Obwohl die Bewegung in Braunschweig direkt vom katholischen Kleinburgertum getragen wurde, unterstutzten sie auch breite protestantische Schichten. Das bedeutet, daB die Mentalitat der Bewohnerschaft in der protestantischen Stadt mit der deutschkatholischen Bewegung ubereinstimmte. Die Stutze der Kirchenpolitik im Herzogtum Braunschweig war die protestantische Landeskirche. Die deutschkatholische Bewegung konnte sich, in Verbindung mit der aufklarischen Atmosphare in Braunschweig, auf staatliche Unterstutzung verlassen, soweit sie dieses System nicht in Gefahr brachte. Ubrigens ist ein Grund dafur, daB sich Protestanten nicht direkt zum Deutschkatholizismus bekannten, auf das aufklarische Verhalten der hiesigen protestantischen Kirche zuruckzufuhren. In Braunschweig hat der Deutschkatholizismus schon vor der Revolution seine StoBkraft auf die Stadtbewohner verloren. Das bedeutet, daB die Mitte des 19. Jahrhunderts eine Schwellenzeit zur "Modernisierung der Mentalitat" der stadtischen Bevolkerung (besonders der protestantischen Stadte) ausmacht. Von nun an zwingt sie der Staat unter ein Verwaltungssystem, das sich mit dem Kirchenwesen nicht verbindet.

1 0 0 0 当院における急変時対応とリスク管理について

- 著者

- 宮城 さやか 玉城 すみれ 伊藤 高一郎

- 出版者

- 九州理学療法士・作業療法士合同学会

- 雑誌

- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 (ISSN:09152032)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.326, 2010

【目的】<BR>当院では昨年度リハビリテーション(以下リハ)介入中において患者急変に伴う救急要請が4件発生した。今回、その要因と緊急時対応をふまえ、リハ介入中におけるリスク管理を検討する。<BR>【方法】<BR>(A)対象期間:平成21年4月~平成22年3月。(B)対象者:リハ室内で急変となり救急要請を行った4症例。(C)検討事例:1)疾患名2)年齢3)既往歴4)急変前の身体状況5)急変発生状況6)救急要請から医師到着時間7)使用器具8)急変の原因、以上をカルテより後方視的に調査した。<BR>【事例検討】<BR>(症例1)1)右大腿骨転子部骨折術後2)91歳3)大動脈弁/僧帽弁/三尖弁閉鎖不全症、肺高血圧、心房細動、ヘ゜ースメーカー植え込み4)歩行器歩行軽介助レベル5)歩行器にて移動中意識消失6)救急要請は対応が遅れ、救急要請と医師到着が同時期。7)血圧計、パルスオキシメーター8)抗不整脈薬の副作用、電解質異常による不整脈。<BR>(症例2)1)変形性腰椎症2)95歳3)腰椎圧迫骨折4)平行棒内歩行中等度介助レベル;数日前より食思不振5)平行棒内歩行中意識レベル低下6)1分7)救急カート、血圧計、パルスオキシメーター、心電図モニター8)脱水<BR>(症例3)1)冠動脈バイパス術後(外来通院中)2)55歳3)脳梗塞4)独歩にて通院可能5)臥位から座位への体動時意識消失6)3分7)症例2と同等物品8)一過性房室ブロック、迷走神経反射疑い<BR>(症例4)1)亜急性硬膜下血腫2)93歳3)高血圧、心房細動4)起立中等度介助:数日前より食思不振5)車椅子座位中意識レベル低下6)1分7)症例2と同等物品8)電解質異常、脱水。<BR>【結果】<BR>4症例中3症例が90歳以上であり、循環器疾患を有していた。4症例中2症例は電解質異常、脱水であり、数日前より食思不振となっていた。症例1以外では医師の到着時間が3分以内と早期対応が可能であった。<BR>【考察】<BR>今回、症例1において急変発生時、対応の不慣れにより時間を要し、必要な器具など確保できないまま救急要請となった。その事例後より、リハスタッフ、他部署との連携を深め、緊急要請における対応を周知徹底を行った。そのため、症例2以降では救急要請での医師到着時間が3分以内と極めて早期対応となり、リハスタッフや院内における救急対応の意識度は改善されたと考える。今回の事例から高齢化社会に伴い、担当する症例は高齢であり、現疾患以外にも他疾患合併の症例が数多く存在する。今回リスク管理を行っていたにも関わらず、急変を起こすような状況に遭遇した。その要因として、高齢者は自覚症状の訴えが曖昧であり、リスク管理を行う上で評価が非常に難しい。そのため、検査データや全身状態など客観的評価をふまえたリスク管理が今後重要であると考える。また、現在の施設基準では心疾患リハビリテーション基準のみにリハビリテーション室への心電図モニターや救急カートの設置を義務付けており、今後リスク管理や急変事態に備え、心電図モニターや救急カートの設置を検討する必要があると考える。

1 0 0 0 OA 個人志向性・社会志向性が友人関係満足に及ぼす影響についての検討

- 著者

- 姜 信善 南 朱里

- 出版者

- 富山大学人間発達科学部

- 雑誌

- 富山大学人間発達科学部紀要 = Memoirs of the Faculty of Human Development University of Toyama (ISSN:1881316X)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.1-10, 2015-03-15

本研究では友人関係に影響を及ぼす要因として,個人志向性・社会志向性が推察され,取り上げていくこととする。本研究の全体的目的は,個人志向性・社会志向性が友人関係満足への影響を,男女別に調べた上で,検討していくことである。

1 0 0 0 IR 旭川医科大学が行う眼疾患に対する緊急遠隔医療支援 (JTTA 2014 NAGASAKI 第18回日本遠隔医療学会学術大会 : 地域医療と在宅医療の融合を支援する) -- (遠隔医療システム評価)

- 著者

- 花田 一臣 石子 智士 守屋 潔 木ノ内 玲子 三上 大季 山口 亨 吉田 晃敏

- 出版者

- 日本遠隔医療学会

- 雑誌

- 日本遠隔医療学会雑誌 (ISSN:1880800X)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.145-148, 2014-10

テレビ会議システム遠隔診察とWebシステムを用いた相談の両方が可能な10施設と旭川医大間の遠隔支援167件から眼科緊急要請を抽出、疾患、支援方法、内容、治療を集計し支援状況と傾向を検討した。緊急要請は37例(22%)、疾患は、角結膜18例、網膜8例、緑内障7例、白内障4例だった。支援方法はテレビ会議システム遠隔診察25例、Webシステム相談12例であった。支援内容は、テレビ会議システム遠隔診察では、診療助言7例、手術手技指導4例、出張医派遣決定5例、紹介・転院指示9例で、Webシステム相談では、診療助言6例、出張医派遣決定1例、紹介・転院指示5例であった。治療は、現地外来加療10例、現地入院加療13例、転院外来加療2例、転院入院加療12例で、37例中23例(62%)で在地のまま診療が完結した。遠隔医療システムを眼科緊急支援に用いることで治療までの時間短縮と疾患に応じた専門医療の提供ができた

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)

- 巻号頁・発行日

- no.515, pp.26-29, 2011-03-14

複数の道路の設計に加えて技術資料作成なども含む幅広い設計業務だ。協議用の資料を短時間で作成する緊急要請もあった。こういった業務に迅速に対応したことなどが評価され、日本エンジニアリング(横浜市)は評定点81点を取得した。 個々の技術者に対する評定では、管理技術者・主任技術者が81点、担当技術者が78点、照査技術者は92点。

1 0 0 0 OA 大学論の原点 : フンボルト理念の再検討(<特集>大学論の新たな地平を探る)

- 著者

- 金子 勉

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.2, pp.208-219, 2009-06-30 (Released:2017-11-28)

- 被引用文献数

- 2

日本の大学関係者の大学観に影響したと考えられるドイツの大学理念について検討する。ヴィルヘルム・フォン・フンボルトの「ベルリン高等学問施設の内的ならびに外的組織の理念」と題する文書は、大学論の原点である。研究と教育を重視することがドイツ的な大学観であると認識されてきたが、そのような大学理念はフンボルトあるいはベルリン大学から生じた形跡がないとする異論がある。そこで、高根義人、福田徳三、ヘルマン・ロエスレル等の大学論、ベルリン大学及びベルリン科学アカデミーの歴史、大学関係法令を手がかりとして、ゼミナール、インスティトゥート等諸施設の性質を考察した。科学アカデミーに所属する研究施設を分離独立して、これらを新設大学が教育上の目的に利用することが、ベルリン大学創立時の構想の核心にある。実際に、ベルリン大学令が大学と研究施設の関係を規定し、その規定が他大学に継承されたのである。

1 0 0 0 アトピー性皮膚炎患者のYG性格検査

- 著者

- 遠藤 薫

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, no.6, pp.945-959, 2003

アトピー性皮膚炎入院患者504名(男202名,女302名)に施行した矢田部―ギルフォード(YG)性格検査の結果を健常人164名(男45名,女119名)と比較すると,男性患者は健常人男より性格因子D(抑うつ的),I(劣等感),N(神経質)が高く,G(活動的)が有意に低くなっていた.女性患者は健常人女よりAg(攻撃的)とR(のんき)が低くなっていた.健常人女は健常人男よりD,C(回帰性傾向),Iが高く,情緒的に不安定であった.逆に男性患者は女性患者よりNが高く,S(社会的外向)が低く,女性患者は男性患者よりAgとRが低くなっていた.アトピー性皮膚炎の症状で比較すると,男では,入院時重症になるほど,DとCが高く,Sが低くなっていたが,女では性格因子に差がなかった.治療などを考慮した疾患重症度をみると,男では,D,Cの有意差が消失していた.顔面重症度を見ると,女性患者では中等症に比べて軽症及び重症患者で,GとSに低下が見られた.発疹型を6群(紅斑型,丘疹型,紅斑+丘疹型,貨幣状型,肥厚・苔癬化型,痒疹型)に分類すると,男において,紅斑型と肥厚・苔癬化型は,紅斑+丘疹型,貨幣状型に比べて,D,I,N,Co(非協調的)が高く,Ag,G,R,A(支配的),Sが低くなっていた.アトピー性皮膚炎を臨床経過から,現在の発疹が悪化してからの年数が5年未満の群と5年以上の群に分けると,5年以上の群は男性患者でCoが高くなっていた.入院直前1カ月のステロイド外用量から,5群(0g/月,5g/月未満,5~50g/月,50g/月以上,ステロイド内服・注射)に分類した.男性患者では,5g/月未満と5~50g/月の群は0g/月とステロイド内服・注射の群に比べてAgが高く,女性患者では50g/月以上の群でAgが高くなっていた.さらに,入院中のステロイド外用量から同様に分けると,男性患者ではステロイド内服した群において,性格因子D,Iが高く,G,R,A,Sが低下していた.女性患者では,ステロイドの外用が多くなると,AgとSが低くなっていた.検査値との関係を見ると,血清LDH値では,高値であるほど女性患者でRが低下していた.血清IgE値が高いほど,男性患者ではDが高く,女性患者ではRが低下していた.また,血清cortisol値が低いほど,男性患者では,O(主観的)が高く,女性患者では,DとIが高くなっていた.アトピー性皮膚炎の男は,健常人より情緒が不安定で人間嫌いで閉じこもる傾向があり,女は優柔不断で他人の意見に左右されやすく,特に顔面が悪化すると人間嫌いで閉じこもる傾向があると言える.また,皮膚症状が性格因子に影響する以上に,性格因子の問題点が臨床経過に重大な影響を及ぼしている可能性がある.

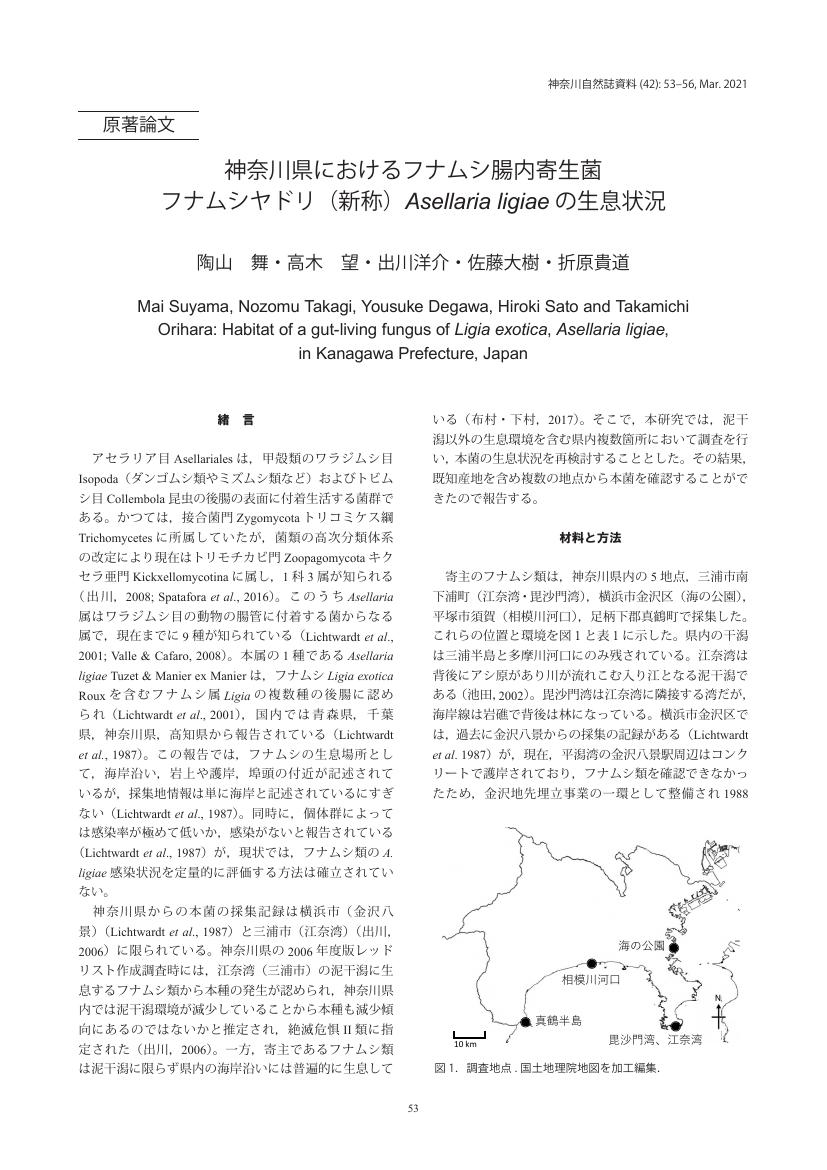

- 著者

- 陶山 舞 高木 望 出川 洋介 佐藤 大樹 折原 貴道

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.42, pp.53-56, 2021 (Released:2021-03-18)

1 0 0 0 OA 拡張現実の時代における「他者との出会い」に関する一考察

- 著者

- 山田 義裕

- 出版者

- 北海道大学観光学高等研究センター

- 雑誌

- CATS 叢書 (ISSN:21853150)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.39-46, 2017-03-07

1 0 0 0 IR 船史をめぐる考察(1)船連夫子と三人の延慶

- 著者

- 泉 敬史

- 出版者

- 札幌大学

- 雑誌

- 札幌大学総合論叢 (ISSN:1342324X)

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.135-140, 2009-03

1 0 0 0 IR 明末清初江南における地主奴僕関係:家訓にみられるその新展開をめぐって

- 著者

- 細野 浩二

- 出版者

- 東洋文庫

- 雑誌

- 東洋学報 = The Toyo Gakuho

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.229-264, 1967-12

In Mediaeval China a landlord generally had beside his tenants slaves to work on the field. At the time when agricultural productivity was still low, the master would keep his slaves in a more or less total economic dependence on himself. The relationship is termed as "chu p'u chih fen 主僕之分 (status distinction of master and slave)". Analysis of the late Ming and Ch'ing family rules reveals emergence of a new system of the economic interdependence between the master and the slave, termed as "hsiang tzu hsiang yang 相資相養 (mutual assistance and mutual support)", in which the former is under the obligation of favor (en 恩) to the latter to be reciprocated with loyalty (chung hsin 忠信) of the latter. This phenomenon is a reflection of a higher economic value of the slave in farm management as a result of increased agricultural productivity. The 1588 revision of the regulations concerning slaves in the Ming codes also seems to evidence this improvement in the slave's lot.

1 0 0 0 OA 子宮内膜症開腹手術後不妊150名の腹腔鏡所見と予後

- 著者

- 小林 善宗 井上 正人 本田 育子 野見山 真理 鈴木 隆弘 淡路 英雄 藤井 明和

- 出版者

- 日本産科婦人科内視鏡学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科内視鏡学会雑誌 (ISSN:18845746)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.15-18, 1992 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA ジャーナリズムへの市民参加(<特集>メディア変容時代のジャーナリズム)

- 著者

- 松本 恭幸

- 出版者

- 日本マス・コミュニケーション学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, pp.22-41, 2006-01-31 (Released:2017-10-06)

- 参考文献数

- 11

The citizen's participation in journalism has faced a big change due to the spread of the digital media after the 90s. This paper presents many concrete examples and analyzes the various aspects of the so-called "citizen journalism, " such as the Internet newspapers and the Internet broadcast, as well as the recent trend of the "blog journalism" in Japan. The relationship between this new kind of journalism and the existing mass media is also discussed. This paper also discusses the role of the NGO and NPO, which are increasingly taking the lead in the civic journalism.

- 著者

- 上澤 真平 中川 光弘 宮地 直道

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 日本火山学会講演予稿集 2011 (ISSN:24335320)

- 巻号頁・発行日

- pp.69, 2011-10-02 (Released:2017-02-10)