- 著者

- 山本 昌樹 山本 良次 古川 和徳 柴田 修志 高見 郁子

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, pp.C0961, 2007

【はじめに】<BR>交通外傷は多発外傷にて治療が難渋、予後不良であることも珍しくない。今回、交通外傷にて多発骨折、皮膚裂傷や欠損が広範囲に多数、植皮を要した症例において特にその影響が顕著であった右足関節と、左足関節の関節可動域(以下ROM)の変化を若干の考察を加えここに報告する。尚、本症例には今回の発表の主旨を説明し同意を得た。<BR>【症例紹介】<BR>49歳、男性。05/4/3交通外傷、右上腕骨頸部骨折、右大腿骨開放骨折、右腓骨骨折、右下腿開放創多数、右足舟状骨・第1楔状骨開放性脱臼骨折、左足関節内果骨折、左腓骨骨折、左下腿開放創多数等と診断され入院。開放創を病巣郭清、右足脱臼整復後に経皮pinningにてリスフラン関節を固定した。右下腿、左下腿、左足部の開放創を縫合し下腿~足部をシーネ固定。4/14右上腕骨頸部骨折、右大腿骨骨折、左足関節内果骨折に対して観血的骨接合術施行。4/26右下腿創部MRSA検出、4/27~VCM使用開始。4/28右下腿感染創病巣郭清、右足部皮膚壊疽を切除。5/6MRSA陰性。5/9右下腿後面病巣郭清後に創閉鎖・縫合、右足外側・内側・踵後方を右鼠径部より全層植皮。5/12理学療法開始(以下PT)。5/24右下腿・足部植皮部抜糸、右足ROM exercise開始。8/31PT終了、基本動作・ADL自立、歩行は片松葉杖歩行自立、独歩自立レベルにて自宅退院。<BR>【足関節ROMの推移】<BR>左足関節ROM(背屈/底屈)の推移はPT開始時0°/55°、1週4日目10°/55°、3週目15°/55°、5週目20°/60°、終了時25°/60°。右足関節は開始時-15°/40°、1週目-10°/45°、3週目0°/45°、10週目10°/45°、終了時15°/45°であった。<BR>【考察】<BR>本症例は右足部が皮膚壊疽、植皮を要する等のPT開始時期の遅延要因を呈していた。PT開始後も右下腿植皮部dressing、両下肢共に裂傷が多数存在、把持・操作が困難であったが、皮下の癒着瘢痕化を防ぐ目的で足趾・足関節の筋収縮をできる限り促した。裂傷の治癒、植皮生着が得られた時から積極的操作を加え、左足関節はほぼ正常なROMが獲得されたが、右足関節が15°/45°と十分なROM獲得に至らなかった。背屈制限はAnkle mortisへの距骨の入り込みが不十分で、足関節前方でのimpingement様の疼痛を認め、靭帯を中心とした後側方要素の拘縮と共に前方組織の滑走・滑動障害が混在した状況が窺われた。底屈制限は開始時と最終で変化無く、足関節前方植皮部による制限が他覚的・自覚的にも認めた。これはPT開始時期遅延と共に植皮部を中心とした皮膚性の制限がmajor factorであることを示唆するものであった。退院時には歩行・ADLに支障がなく、必要な機能回復は図られたと考えるが、皮膚性要素がROMに多大な影響、改善が難渋することを痛感する症例であり、軟部組織性の要素として皮膚を重要視すべきことが再確認できた。

1 0 0 0 肩関節周囲炎による夜間痛が関節可動域の予後に及ぼす影響

- 著者

- 高橋 康弘 振甫 久 石黒 正樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, 2016

【はじめに,目的】我々は第49回日本理学療法学術大会で夜間痛が長期に及ぶほど肩関節外旋のROMと結帯の予後に悪影響が及ぶことを明らかにした。今回の目的は前回の研究に症例数を増やし改めて明確にする事と,その内訳を分析し詳細な予後の特徴について明らかにする事である。【方法】2011年5月から2015年6月までに肩関節周囲炎と診断され機能面がプラトーに至るまで運動療法を施行した40名(女性26名,男性14名,年齢65.5±10.8歳)を対象とし後方視的研究を行った。除外基準は腱板断裂,患側・健側肩に既往や合併症のある者,糖尿病や重度全身性疾患を持つ者とした。夜間痛は発症から消失するまでの期間を週単位で記録した。屈曲・外転・外旋は,プラトー患側ROMを健側ROMで除し,患側ROMの改善した割合(以下:改善率)を算出した。結帯は健側結帯とプラトー患側結帯の差(以下:結帯差)を脊椎の個数で示した。夜間痛期間と各項目(屈曲・外転・外旋の改善率,結帯差)との関係をSpearmanの相関係数を用いて調べた。次に相関の得られた項目を夜間痛が無かった群(以下:無群)と夜間痛を有した群(以下:有群)に分け改善率,結帯差をMann-Whitney検定による2群比較を行った。さらにこの比較で有意差の得られた項目を,無群,夜間痛が1週から4週続いた群(以下:1-4週群),夜間痛が5週以上続いた群(以下:5週以上群)に分け改善率をKruskal-Wallis検定による3群比較を行い多重比較にはScheffeの方法を用いた。有意水準はp<0.05とした。【結果】夜間痛期間と外旋改善率はr=-0.58 p=0.0003で負の相関を認めた。夜間痛期間と結帯差はr=0.31 p=0.04で正の弱い相関を認めた。屈曲・外転は相関は無かった。外旋改善率の2群比較はp=0.01で無群が有意に高かった。結帯差の比較は有意差は無かった。外旋改善率の3群比較は無群と5週以上群で無群が,1-4週群と5週以上群で1-4週群がp=0.0001でそれぞれ有意差が見られた。無し群と1-4週群は有意差は無かった。【結論】本研究も外旋ROMと結帯の予後は夜間痛が長期に及ぶほど悪影響を受けることが明確となり前回の研究結果と一致した。Mengiardiらは肩関節周囲炎による烏口上腕靭帯と腱板疎部の関節包の肥厚を指摘しており炎症による夜間痛が続くほど伸張性が落ち予後に影響すると考察された。また夜間痛が無い群に着目したところ外旋は特に予後が良いことが示された。さらに3群比較により無群と1-4週群の間には有意差は無いが,これらと5週以上群の間に有意差が見られたことは夜間痛が4週以内の患者は特に予後が良い事が示された。統合すると外旋改善率は夜間痛が長期に及ぶほど低くなるがこの期間が4週以内に治まれば特に予後が良いという特徴が明らかになった。

- 著者

- 高橋 千歳 大西 誉光 渡辺 晋一

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.4, 1999

症例1:54歳男.約10年前より右足関節外異の皮疹が徐々に増大し,30×25×5mmの広基性の表面平滑で一部糜爛を伴う腫瘤となった.症例2:46歳男.約5年前よりの左下腿の結節が最近数ヵ月で急速に増大し,38×48×8mmの広基有茎性の表面細顆粒状,易出血性の赤褐色腫瘤となった.症例3:76歳女.3年前に左腓骨骨折,2ヵ月後のギプス除去時,同部の結節に気付くも放置.42×29×6mm大の広基有茎性で,糜爛を伴う易出血性紅色腫瘤となった.症例4:63歳男.約8年前よりの右下腿の結節が2年前より急速に増大し,35×38×7mmの広基有茎性で,潰瘍を伴う易出血性紅色腫瘤となった.4症例とも全身検索にて転移は認められなかった.組織はいずれも腫瘍は表皮と連続して真皮内に島嶼状または索状に増殖し,一部に管腔構造を認めた.腫瘍細胞は小型で好酸性の胞体を持つporoma様細胞で,異型性を認めた.症例1,2ではその他に胞体の豊富な澄明細胞の増殖を認めた.以上4例の腫瘍細胞の分化の方向を探る目的で各種抗ケラチン抗体にて免疫組織化学染色を行ったところ,RCK102とMNF116抗体染色が陽性を示すなどeccrine poromaと同様な染色態度を示し,腫瘍細胞の多くは真皮内汗管の基底細胞へ分化しているものと考えられた.

1 0 0 0 OA 刑事施設被収容者の喫煙

- 著者

- 永田 憲史

- 出版者

- 關西大學法學會

- 雑誌

- 關西大學法學論集 (ISSN:0437648X)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.829-847, 2006-12-15

1 0 0 0 OA トンガ王国の刑事制裁

- 著者

- 永田 憲史

- 出版者

- 關西大學法學會

- 雑誌

- 關西大學法學論集 (ISSN:0437648X)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.809-828, 2006-12-15

1 0 0 0 OA 少年院における禁煙指導

- 著者

- 永田 憲史

- 出版者

- 關西大學法學會

- 雑誌

- 關西大學法學論集 (ISSN:0437648X)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.152-182, 2006-06-15

- 著者

- 永井 彰子

- 出版者

- 学灯社

- 雑誌

- 国文学 解釈と教材の研究 (ISSN:04523016)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.14, pp.p104-107, 1992-12

- 著者

- 田沼 茂紀

- 出版者

- 日本道徳教育学会

- 雑誌

- 道徳と教育 (ISSN:02887797)

- 巻号頁・発行日

- no.335, pp.83, 2017 (Released:2019-09-02)

本稿で目指すのは、アクティブ・ラーニングの視点に立った道徳科授業の基本的な考え方についての見解と、これまで忌避あるいは軽視されがちだった道徳授業を教科教育学的視点に立つ指導方法論へと転換することで実効性あるものにしていこうとする提案である。具体的な方法論的改善提案としては、教科教育では当たり前となっている課題探求型授業への転換、さらにはパッケージ型ユニット(小単元構成)による子供の主体的自立性を重視した道徳科授業創造の基本的な考え方についてである。

1 0 0 0 IR 奇数と偶数

- 著者

- 高橋 弥守彦

- 出版者

- 大東文化大学語学教育研究所

- 雑誌

- 語学教育研究論叢 = The journal of Institute for Language and Education Research (ISSN:09118128)

- 巻号頁・発行日

- no.34, pp.1-18, 2017

中日両国は東アジアにあり、共に黄色人種であるが、中国人は偶数、日本人は奇数を好む傾向にある。中日両国の数字文化は老荘思想に基づいているが、中国人が偶数を好むのは対の文化(天と地、男と女、東西南北、春夏秋冬)、日本人が奇数を好むのは非対の文化(これ・それ・あれ、木・林・森)に由来する。これは両国の漢詩や俳句に現れている。両国は数字文化に対して異なる観点をもっているが、お互いの数字文化を理解できることを論述している。

1 0 0 0 OA 再就職支援会社のキャリアカウンセラーの心理的援助のプロセス研究

- 著者

- 馬場 洋介 新田 泰生

- 出版者

- 一般社団法人 日本産業カウンセリング学会

- 雑誌

- 産業カウンセリング研究 (ISSN:18809669)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.15-26, 2020 (Released:2020-08-21)

- 参考文献数

- 13

本研究では,再就職支援会社のキャリアカウンセラーが失業者に対してどのようなプロセスで心理的援助をしているのかについて,仮説生成することを目的とした。研究者が所属していた再就職支援会社において,再就職支援歴5年以上のキャリアカウンセラー11名の調査対象者に半構造化面接を実施し,修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ(以下,M-GTAと表す)によりデータを分析した。その結果,26個の概念,6個のカテゴリー,3個のコアカテゴリーが生成された。再就職支援会社のキャリアカウンセラーの失業者への心理的援助のプロセスとは,再就職について未体験で不安を抱える失業者の負の感情等を受けとめて【求職市場に一歩踏み出す準備を整える】ことを支援する段階を経て,応募しても何度も不合格を体験して自信を喪失している失業者に対して【再就職の厳しさを受けとめ,活動を促し続ける】循環的な支援をする段階を経て,【再就職実現に共にたどり着く】までの一連の再就職活動について,メンタル面とスキル面を統合的に支援するプロセスであることが示唆された。

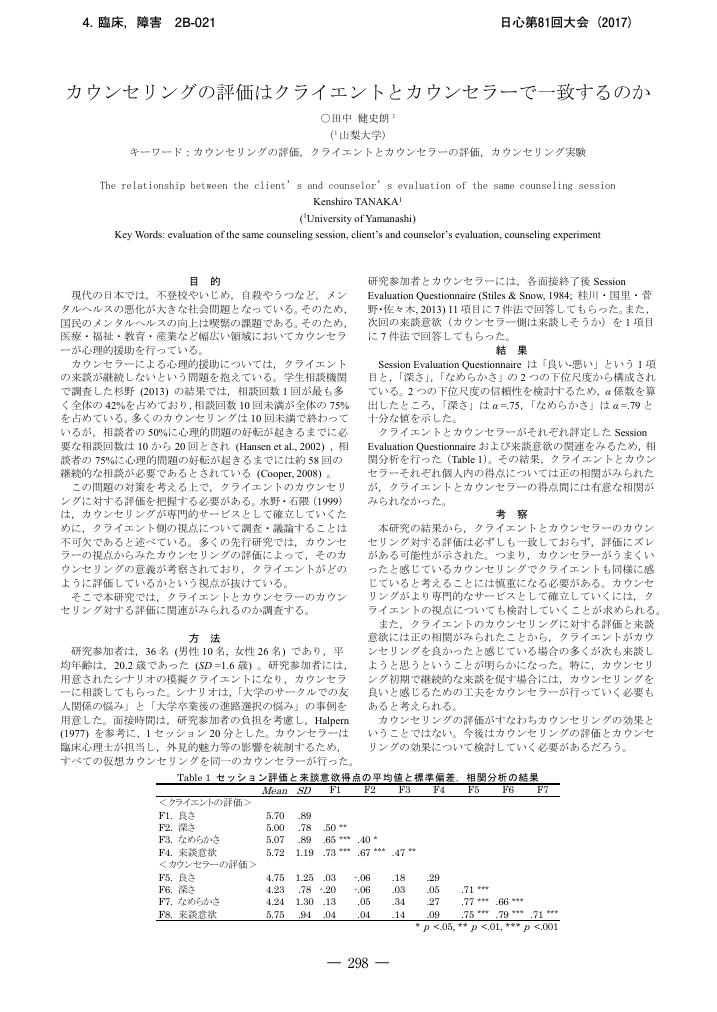

1 0 0 0 OA カウンセリングの評価はクライエントとカウンセラーで一致するのか

- 著者

- 田中 健史朗

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第81回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2B-021, 2017-09-20 (Released:2020-03-27)

1 0 0 0 OA ラツトの体重と臓器重量について

- 著者

- 田所 作太郎 栗原 嘉雄 栗原 憲雄 小川 治克 宮下 景司

- 出版者

- The Kitakanto Medical Society

- 雑誌

- 北関東医学 (ISSN:00231908)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.250-265, 1962 (Released:2009-11-11)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 2 2

To define the standard for the normal physiological status of rats, about 300 Wistar strain rats, bred in our department, were examined for body weight gain with age in day, and weight of 11 organs-hypophysis, thyroid, adrenal, thymus, testis, ovary, uterus, heart, liver, spleen and kidney-were obtained for each body weight group. And the results were compared with Donaldson's report.As to body weight gain, our results approximately agreed with Donaldson's, but seemed rather lower as compared with recent growth curve for rats.As to correlation of body weight to weight of thymus, testis and ovary, our results tended to differ remarkably high in the latter. Weight of hypophysis and adrenal were evidently higher in females than in males, whereas those of thymus and kidney were conversely higher in male. In adrenal weight, there were remarkable differences between right and left side, the left exceeding the right without regard to sex.Female rats were examined for vagina opening and the first estrus, and from these results and organ weight increase, the puberty for sex was estimated to range 4575 days of age.Further, some discussions were made on whether it is reasonable to express the weight of the organ in ratio to body weight.

1 0 0 0 IR バイオテクノロジーと生物多様性条約 : 遺伝資源の保護と活用に関する近年の動向

- 著者

- 磯村 尚子 殿岡 裕樹

- 出版者

- 沖縄工業高等専門学校

- 雑誌

- 独立行政法人国立高等専門学校機構沖縄工業高等専門学校紀要 (ISSN:1881722X)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.1-9, 2014-03

高等教育の現場において,バイオテクノロジーの有用性と社会的な影響を学ぶため,遺伝子組換え技術を活用した実験が広く行われている。その実施に当たってはカルタヘナ法に則った厳しいルールが定められるが,カルタヘナ法は,生物多様性条約(CBD)の一部であり,組換え生物の拡散防止は生物多様性の保護という大きな国際的合意に包含される考え方である。そこで本稿では,生物多様性条約の目指す3つのゴール,すなわち1.生物多様性の保護,2.生物多様性の要素の持続的な利用,3.公正で衡平な利益配分,についてこれまでの議論をふまえて全体を俯瞰し,研究や教育上重要と思われる視点と論点を述べる。生物多様性がわれわれ人類にとってかけがえのない財産であるという考え方(エコロジー),人間生活と生物多様性とを両立させるためのマネジメントの観点(ポリシー),更には生物多様性から生じる利益をどの様に共有するかといった論点(エコノミー)のそれぞれについて,近年の動向を紹介し,全体把握の一助としたい。また遺伝資源をめぐるいわゆる南北問題について,利用国と保有国の中間に位置する沖縄のポテンシャルについても簡単に述べる。

1 0 0 0 特集「海底熱水鉱床探査に向けて」によせて

- 著者

- 笠谷 貴史

- 出版者

- 社団法人 物理探査学会

- 雑誌

- 物理探査 (ISSN:09127984)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, pp.1-2, 2020

<p>2008年に始まった文部科学省による「海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム」(2011年度に「海洋資源利用促進技術開発プログラム」へと名称を変更,以下,基盤ツール)を契機に,日本国内における探査技術の開発が始まった。物理探査誌でも2011年の64巻4号において,基盤ツール等で開発中であった探査手法に関する特集「海底熱水鉱床探査の未来」が組まれ,会員の皆さまに当時の最新の開発動向を紹介した。2014年度からは内閣府戦略的イノベーションプログラムによる次世代海洋資源調査技術「海のジパング計画」(以下,「海のジパング計画」)が始まり,熱水鉱床のみならず,コバルトリッチクラストやレアアース泥など,様々な海洋金属資源に関する成因研究が始まると共に,様々な探査技術の開発も並行して行われた。「海のジパング計画」における探査技術開発では,大学や研究機関による研究開発のみならず,それらの技術移転あるいは民間企業が主導する技術開発が行われると共に,実海域において民間企業による調査航海が行われたことが大きな特徴であり,それらの技術的な成果は「海底熱水鉱床調査技術プロトコル」としてまとめられた。また,環境を持続的に利用するため,近年では海底資源開発に関する海底環境への影響を評価することが非常に重要になってきたため,環境影響評価に関する調査手法・評価技術の構築も課題の一つとなった。この「海のジパング計画」は2018年度で終了し,探査技術の開発の一つの大きな区切りを迎えた。</p><p>物理探査学会会誌編集委員会では,「海のジパング計画」で大きく進展した熱水鉱床に関する物理探査技術を用いた探査事例や,海洋資源開発を取り巻く状況を会員の皆さまにいち早くお届けするため,特集「海底熱水鉱床探査に向けて」を企画した。本特集は,熱水鉱床探査に関わる広い範囲をカバーする7編からなり,そのうち2編はこれからの物理探査・資源開発と切り離して考えることが出来ない環境影響評価に関するものとなっている。</p><p>簡単に本特集の紹介をしたい。中核となる探査技術に関しては,民間企業が中心となって進められた音波探査(多良ほか),電気・自然電位探査(久保田ほか),重力探査(押田ほか)の3編で,熱水域で実施された最新の興味深い観測・解析事例が紹介されている。北田ほかでは,地球深部探査船「ちきゅう」の掘削航海時に実施された高温高圧下での孔内検層技術にチャレンジングな事例について述べている。環境影響評価については,海底での資源開発と環境影響評価に関する論説(山本ほか)と,実際の調査業務に関しての技術動向についてまとめた技術報告(後藤ほか)の2編があり,これらにまとめられた環境影響評価の必要性や技術動向は,本学会の会員に大いに参考になると思われる。そのほか,「海のジパング計画」で作成された「海底熱水鉱床調査技術プロトコル」に則って概査から準精査に至る技術検証とAUVの活用に関するケーススタディ(笠谷ほか),探査技術の進展による科学的成果を中心とした解説(石橋・浦辺)も掲載されている。</p><p>本特集の著者の皆さまからは,スケジュールの厳しい中,技術開発・研究の最新の成果についてご寄稿いただき,会誌編集委員会からお礼申し上げたい。今回の特集は,気軽に読んでいただけるよう,技術報告やケーススタディ,解説を中心とした構成となっている。本特集が,海洋における物理探査技術の活躍する場を大きく広げ,今後のさらなる技術開発の方向性を考える契機となれば幸いである。</p>

- 著者

- 蛯原 健介

- 出版者

- 立命館大学法学会

- 雑誌

- 立命館法學 (ISSN:04831330)

- 巻号頁・発行日

- vol.1998, no.1, pp.24-64, 1998-06

- 著者

- 富澤ケイ 愛理子

- 雑誌

- 美術研究 = The bijutsu kenkiu : the journal of art studies

- 巻号頁・発行日

- no.419, pp.27-72, 2016-06-01

This article focuses on an album of Meiji-era Nihonga held in the Metropolitan Museum of Art, New York. Although now separated into individual painting leaves, the album originally consisted of 96 Nihonga by seven known and little-known artists. This unique album assemblage was one of the thousands of Japanese artworks purchased by the American industrialist Charles Stewart Smith (1832-1909) from the Irish journalist and collector Francis Brinkley (1841-1912) when Smith was in Japan from 1892-1893. The album contained thirty-seven leaves by Kawanabe Kyôsai (1831-1889), twenty-one by Watanabe Seitei (1851- 1918), twelve by Kawabata Gyokushô (1842-1913), six by Hashimoto Gahô (1835-1908), sixteen by Seki Shûkô (1858-1915), three by Okada Baison (1864 -1913), and one by Ôide Tôkô (1841-1905). In terms of the production date of each image, inscriptions on the works indicate that the earliest was painted in 1887, and the latest work in 1892. Among the eighteen works by Kawanabe Kyôsai, there are images that have the same compositions as those found in the Preparatory Drawings of the album for the Englishmen (ca. 1887, Kawanabe Kyôsai Memorial Museum, Tokyo). From the notation “hyakumai gachô no uchi” on those preparatory drawings (found in the 100-leaf picture album), the array of production dates and the fact that the number of works by Kyôsai exceeds those of others in the album – occupying more than a third of the whole album – we can conclude that Brinkley had divided responsibility for the album leaf production among artists other than Kyôsai, and had prepared and sold this album to the Smiths prior to their return to America. Of the artists, today’s high regard for Hashimoto Gahô within the history of Japanese modern art, which began during his lifetime, remains intact, while Watanabe Seitei is relatively unknown by the general public. Today, there is an ongoing re-evaluation of Kawabata Gyokushô’s activities at the time and his works. In general, the three remaining artists, Seki Shûkô, Okada Baison, and Ôide Tôkô, are also little known today. But, at the time, these three artists had received honors at the various exhibitions that marked a painter’s official debut in the art circles of their day, while also displaying works at various world fairs, and participating in exhibitions and mutual critiquing sessions organized by Okakura Tenshin. Thus each artists was recognized, to some degree, at the time. Their lack of further achievements meant that they were gradually forgotten during the intervening decades. In terms of the background that led to the production of this album, we can consider the intermingling of the art exhibitions of the day, art education systems, the export of fine and decorative arts from Japan, such as ceramics, the art market in North America and its reception of Nihonga, and the presence of the painters, dealers and educators who were responsible for these various elements. Through the confirmation of the production process of this album and the related works and artistic activities by the involved modern Nihonga painters, and a reevaluation of all of these factors, we can shed light on these painters who have slipped between the cracks in the formation of the history of modern Japanese art, and reveal one aspect of how modern Japanese art collections were formed and received in North America at the time.

1 0 0 0 若年者における主観的耐寒性及び生理的対寒反応性の簡易測定法

- 著者

- 高野 成子

- 出版者

- 日本生気象学会

- 雑誌

- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.16-26, 1982

本研究は, 若年者を対象とした主観的耐寒性 (Subjective tolerance to cold) と生理的対寒反応性 (Physiological response to cold) の簡易測定法を考案する目的でなされた。主観的耐寒性 (寒がりかどうか) は寒冷感感受性と防寒行動の面からの調査に基づいて評価された。調査項目は, 寒冷時の (1) 日中着衣量, (2) 就寝中の着衣・暖房量及びその選択理由, (3) 被験児の主観的耐寒性に対する保護者の判断からなり, それぞれの結果を3点法で評点化した。主観的耐寒性最大は9点最小は3点とした。<BR>生理的対寒反応性のうち代謝性対寒能 (Metabolic response to cold) は寒冷時の安静エネルギー代謝量 (RM) をもって, 断熱性対寒能 (Insu1ative response to cold) は寒冷血管反応テスト (5℃冷水中中指10分間浸漬) において, 寒冷血管拡張反応発現後の弛緩期血圧上昇度 (△DP) をもって表わした。生理的対寒反応性測定法が目的に適合しているかの判定は, RM及び△DPのそれぞれが主観的耐寒性 (これは大約寒冷暴露度を表わしている) との間で正の相関関係をなしていたかを検することによって行われた。この様な検討は8才の学童28名を対象にして行われた。<BR>各被験児について, 冬季における主観的耐寒性, RM, △DPを調べた。主観的耐寒性とRMの間にはr (相関係数) =0.45 (p<0.05) の, 又, 前者と△DPの間にはr=0.37 (P=0.05) の正の相関がみられた。本実験群のRMと△DPの平均値±SDはそれぞれ0.0742±0.0106 Cal・min<SUP>-1</SUP>・kg<SUP>-0.75</SUP>と2.1±3.2mmHgであった。この結果を基にして, RMと△DPの結果をそれぞれ代謝性及び断熱性対寒能の面から3段階に区分し, 評点化した。両対寒能の得点の総合点をもって, 生理的対寒反応性の指標とした。その最大は6点, 最小は2点である。主観的耐寒性と生理的対寒反応性の間には, r=0.58 (p<0.01) という他の2つのパラメーターとの間のそれらより高い正の相関がみられた。これらの結果から, 比較的簡単に測定されるRMと△DPをそれぞれ代謝性及び断熱性対寒能の指標となし, 寒冷適応実験に使用しうると判断された。又, 若年者に対する主観的耐寒性の調査法及びその結果の解釈について考察された。<BR>本研究に御協力下さいました金沢市立長町小学校の塩梅俊夫先生, 山本サヨ先生, 西田節子先生及び28人の児童の皆さん, 又, 測定に御助力下さいました北野久美さん, 木村いずみさん, 角順子さんに深謝の意を表します。本研究の一部は昭和55年度金沢大学教育学部特定研究「北陸における自然環境の総合研究」の経費によって行われた。

1 0 0 0 IR 衣服設計に関する研究--メンズクロッチラインの形状について

- 著者

- 山田 民子 後閑 愛実

- 出版者

- 東京家政大学

- 雑誌

- 東京家政大学研究紀要 (ISSN:03851206)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.51-58, 2006-02

1 0 0 0 王道楽土の交響楽 : 満洲 - 知られざる音楽史

1 0 0 0 現代日本における個人的責任の意識

- 著者

- キッセ ジョン I 山村 賢明

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.79-90, 1963-08-10