1 0 0 0 OA はんだ接合部の熱疲労強度の評価

- 著者

- 宮崎 政行 吉岡 純夫 土方 明躬

- 出版者

- 公益社団法人 日本材料学会

- 雑誌

- 材料 (ISSN:05145163)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.331, pp.330-335, 1981-04-15 (Released:2009-06-03)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 3 3

This paper presents the low cycle fatigue properties of two kind of solder materials and evaluation method of thermal fatigue life for solder joints. Thermal stress at the solder joint of semiconductor devices subjected to thermal cycle is discussed. Thermal fatigue test results of semiconductor devices are compared with the predicted life obtained from the low cycle fatigue strength of solder.The results obtained are as follows:(1) The mechanical shear properties depend on the test temperature and strain rate for two solder materials (60 Pb-40 Sn and 88 Pb-10 Sn-2 Ag). The low cycle fatigue strength of these solder materials can be expressed by equation (1). This equation (1) is valid for the test temperature range from 20°C to 135°C and the hold time up to one hour.ΔγT·Nf0.85=14.0 (1)where ΔγT and Nf represent the total strain amplitude and the number of cycles to failure, respectively.(2) By taking the nonlinear stress-strain properties into account, a theoretical analysis was made to obtain the thermal shear strain in the solder joint. The effects of major structural dimensional factors on shear strain were clarified.(3) Thermal fatigue life tests of semiconductor devices were conducted and the resistance change method was adopted to detect the fatigue failure of devices. The predicted life was found to be in a rather safety side compared with the measured life.

- 著者

- 鈴木 康之 亀岡 秋男 井川 康夫

- 出版者

- 研究・イノベーション学会

- 雑誌

- 年次大会講演要旨集 20.2 (ISSN:24327131)

- 巻号頁・発行日

- pp.847-850, 2005-10-22 (Released:2018-01-30)

- 参考文献数

- 12

1 0 0 0 OA プリント配線板の絶縁破壊に及ぼす温度の影響

- 著者

- 杜 伯学 加藤 景三 金子 双男 小林 繁雄

- 出版者

- The Japan Institute of Electronics Packaging

- 雑誌

- エレクトロニクス実装学会誌 (ISSN:13439677)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, pp.401-404, 2002-07-01 (Released:2010-03-18)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 1

Surface breakdown phenomenon of printed wiring board was investigated with increasing temperature from 23°C to 150°C. The experiment was carried out by do pulse voltage with the frequencies in the range of 50Hz to 150Hz. Printed wiring boards of epoxy resin laminate have been employed to investigate the effects of the surface temperature, electrode distance and the frequencies of applied voltage on the discharge quantity. The study revealed that the time to breakdown decreases with increasing the temperature, increasing the frequency of applied voltage and decreasing the electrode distance. The characteristics of discharge currents with increased temperature and the electrode distance were discussed by power spectral density of discharge current. The results show that the power spectral density of discharge currents increases with increasing the temperature, and decreasing the electrode distance.

1 0 0 0 OA 経営介入指導による経営者危機意識強化と収益性改善に関する研究_博士論文

- 著者

- 吉岡 憲章

- 出版者

- 多摩大学大学院経営情報学研究科

- 巻号頁・発行日

- 2019-03-09

1 0 0 0 IR 何震と幸徳秋水

- 著者

- 吉川 榮一

- 出版者

- 熊本大学

- 雑誌

- 文学部論叢 (ISSN:03887073)

- 巻号頁・発行日

- no.79, pp.9-27, 2003-03

1 0 0 0 TGF-βとその情報伝達分子Smadによる腹膜硬化症の進展の制御

細胞の分化増殖、発生、免疫に関与するTGF-βは、病的過剰状態において、組織の硬化や線維化に重要な役割を果たす.TGF-βの細胞内情報伝達分子Smadには、特異型(Smad2/3)、共有型(Smad4)、抑制型(Smad6/7)がある。特異型Smad系の標的遺伝子の特異的プロモーターであるSmad binding element(SBE)の下流域に、ルシフェラーゼ遺伝子を挿入した合成遺伝子(SBE-Lux)を用いて、次のような実験を行った。SBE-Luxを培養細胞に遺伝子導入し、TGF-βの濃度依存性にLux活性が上昇することを明らかにした。さらに、この活性は、TGF-βの中和抗体存在下はまったく抑制されることを示し、TGF-β特異的な反応であることを明らかにした。また培養細胞にSBE-Luxと同時に、Smad2やSmad7の遺伝子を同時に強制発現させた場合、TGF-βの刺激を伝えるSmad2の競合的異性体あるいは抑制型SmadであるSmad7を導入すると、その活性が抑制されることが明らかになった。また。TGF-βの産生・活性化を示すことが知られており、また糸球体硬化あるいは腎線維症の進展因子である、アンギオテンシンIIや高グルコース状態などの条件下でも、SBE-LUXの活性が上昇し、これらの刺激がTGF-Smad系を介することが示差された。ポピヨンヨードを腹腔内に投与したラットの腹膜硬化症モデルは腹膜の肥厚、癒着、線維化を示すものの、安定した再現性が得られず、今後、ポピヨンヨードの投与量や投与期間などの検討を行っていく。

1 0 0 0 表情を反映した擬人化画像の生成

- 著者

- 鬼沢 武久 韓 鴻哲

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 (ISSN:18820212)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.316-321, 2015

本論文では、感情を持たない無生物などの対象物に表情をつけた擬人化画像の生成方法を提案する。対象画像は対象物の特徴によって3つに分けられる。一つは、人間の顔の部位に相当する顔パーツを持たない対象物である。今一つ、人間の顔部位に相当する顔パーツをすべて持っている対象物である。最後は、人間の顔部位の一部の顔パーツを持っている対象物である。対象物の画像は一旦、線画画像に変換され、その線画は、入力された感情語に応じた人間の顔表情に合わせて描き直され、擬人化画像が得られる。擬人化画像の候補がいくつかユーザに提示され、それに満足しなければユーザは2つの方法で擬人化画像を修正できる。一つは顔表現の全体的な修正で、今一つは顔の各部位の修正である。この修正プロセスはユーザが満足する擬人化画像が得られるまで続けられる。主観的評価実験、客観的評価実験を通して本提案手法の有効性を確認している。

1 0 0 0 OA アミン,カルボン酸の反応性と定性試験(分離・分析の化学)

- 著者

- 瀧本 真徳

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.3, pp.140-143, 2015-03-20 (Released:2017-06-16)

現在では有機化合物の構造確認は核磁気共鳴スペクトル法や赤外吸収スペクトル法,精密質量分析などの機器分析によって行うことが多い。しかし,有機化合物に含まれる官能基の反応性を利用した定性試験や誘導体化による確認法は高価な分析機器を用いずとも簡便に実施することが可能であり,有機化学の実験実習として有用である。本稿ではそのような官能基などの確認法のうち,アミンとカルボン酸に関してよく用いられるものを紹介,解説したい。

- 著者

- 西口 周 青山 朋樹 坪山 直生 山田 実 谷川 貴則 積山 薫 川越 敏和 吉川 左紀子 阿部 修士 大塚 結喜 中井 隆介

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, 2014

【はじめに,目的】一般的に,加齢に伴う脳萎縮などの脳の器質的変化が,アルツハイマー病(Alzheimer's disease:AD)や軽度認知機能障害(mild cognitive impairment:MCI)の発症リスクを高めるとされている。また,ワーキングメモリ(working memory:WM)低下はADやMCIの前駆症状であり,認知機能低下と共にWMに関連する脳領域の活動性が低下すると報告されている。つまり,ADやMCIの発症を予防するためには,WM関連領域の脳活動を高め,脳萎縮を抑制することが重要であると予想されるが,脳萎縮とWMに関連する脳活動の関連性はまだ十分に検証されていない。そこで本研究では,地域在住高齢者における脳萎縮とWM課題中の脳活動との関連性を機能的磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging:fMRI)を用いて明らかにすることを目的とした。【方法】対象は地域在住高齢者50名(73.5±5.2歳,男性27名,女性23名)とした。Mini-Mental State Examination(MMSE)<24点の者,重度な神経学的・整形外科的疾患の既往を有する者は除外した。全ての対象者のWM課題中のfMRI画像及び構造MRI画像は3.0TのMRI装置(シーメンス社MAGNETOM Verio)にて撮像した。WM課題としてはブロックデザインを用いて,画面上に映る点の位置がひとつ前の点の位置と一致するかを問う1-back課題と,画面上に映る点の位置が中心かどうかを問う0-back課題を交互に8ブロック行なった。また,構造MRI画像をVSRAD advanceにより処理し,対象者の脳全体における定量的な灰白質萎縮割合を算出した。統計解析は,統計処理ソフトウェアSPM8を用いてfMRIデータを処理した後,1-back課題と0-back課題のサブトラクションを行ない,WM課題中の脳活動部位を同定した。続いて,相関分析にて脳萎縮割合とWM課題中の脳活動部位の関連性を検討した。なお,WFU PickAtlasを用いて,解析範囲を前頭前野,内側側頭葉に限定した。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は当該施設の倫理委員会の承認を得て,紙面および口頭にて研究の目的・趣旨を説明し,署名にて同意を得られた者を対象とした。【結果】本研究の対象者のMMSEの平均値は,27.5±1.9点であった。WM課題において,右の海馬,海馬傍回を中心とした領域,両側の背外側前頭前皮質(Brodmann area:BA9),右の下前頭回(BA45)を中心とした領域に賦活がみられた(p<0.005,uncorrected)。また,脳萎縮割合と関連がみられたWM課題中の脳活動部位は,両側海馬及び両側の背外側前頭前皮質(BA9),右前頭極(BA10)を中心とした領域であった(p<0.005,uncorrected)。なお,これらの関連性は負の相関を示しており,脳萎縮が小さいほど上記の領域の脳活動量が大きいという関連性が認められた。【考察】本研究の結果により,脳萎縮の程度が低いほど,視空間性WM課題中の海馬,背外側前頭前皮質を中心とした領域の脳活動が高いことが示唆された。視空間性WMは前頭前野や海馬の灰白質量と関連すると報告されており,本研究はそれを支持する結果となった。海馬を含む内側側頭葉は記憶機能の中枢であり,一方,背外側前頭前皮質はWMを主とする遂行機能を担う領域とされており,双方ともにともに加齢による影響を受け,萎縮が強く進行する領域であると報告されている。つまり,これらの領域の活動が低下し萎縮が進行することが,記憶機能や遂行機能の低下を主とする認知機能低下を引き起こし,ADやMCIの発症リスクを高める要因の一つになりうると考えられる。今後は,二重課題や干渉課題といったWMの要素を取り入れた複合的な運動介入を行ない,関連領域の脳活動を高めることで,脳萎縮を抑制できるかどうかを検証していく必要があると考える。本研究は横断研究のため脳萎縮と脳活動の因果関係は不明であり,また脳の詳細な萎縮部位は同定していないことが本研究の限界であると考える。今後は,詳細かつ縦断的研究を行なうことが検討課題である。【理学療法学研究としての意義】高齢者の認知機能低下を抑制することは,近年の介護予防戦略において重要な役割を担っている。本研究の結果により,脳萎縮の程度には記憶や遂行機能に関連する領域の脳賦活が関連することが示された。本研究を発展させることで,脳萎縮や認知機能低下抑制を目的とした非薬物療法のエビデンスを構築するための一助となると考えられる。

1 0 0 0 法的観点からみた安楽死・尊厳死の許容性と問題性

- 著者

- 甲斐 克則

- 出版者

- 日本生命倫理学会

- 雑誌

- 生命倫理 (ISSN:13434063)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.59-64, 1992

- 被引用文献数

- 3

安楽死や尊厳死を論じる場合、その言葉だけが先行して、結論が一人歩きしないよう注意する必要がある。そのためには、それらの概念内容を整理し、両者の共通点と相違点を明確にしたうえで、それぞれの許容性と問題性について考える必要がある。本稿では、患者の自己決定権と患者の意思を考慮しない他者決定との中間領域の中に、妥当な解決策を見出すべく考察を進める。まず、安楽死については、(1)純粋型安楽死、(2)間接的安楽死、(3)積極的安楽死、(4)消極的安楽死、に分類して考察する。とくに(3)では、日本の判例を素材として取り上げる。次に、尊厳死については、(1)患者の治療拒絶意思が明確な場合、(2)それが十分明確でない場合、(3)それが完全に不明確な場合、に分類して、アメリカの判例を参照しながら考察する。このような考察方法を通じて、さまざまな専門分野の人々が議論できる共通の基盤が作られることを期待したい。

1 0 0 0 前頭連合野の作業記憶過程におけるノルアドレナアリン受容体の役割

本研究の目的は、前頭連合野の作業記憶(ワーキングメモリ)過程におけるノルアドレナリン受容体(α1、α2、β)の役割を明らかにすることにあった。この目的のため、二種類の実験、すなわち「局所薬物注入法による実験」と「イオントフォレスシ法による実験」を2年間に渡って展開した。まず、数頭のサルに眼球運動による遅延反応(oculomotor delayed-response、ODR)を訓練した。この課題では、サルは数秒の遅延期の前に提示された視覚刺激の位置に記憶誘導サッケードをすることが課される。この課題を正しく行なうためにはターゲットの空間位置を遅延期の間に覚えておく必要があり、空間情報のワーキングメモリが必須である。サルがこの課題を行なっている際に、マイクロシリンジを用いて各種ノルアドレナリン受容体阻害剤を前頭連合野に局所的に微量注入し(4・8μg/μl, 3μl課題遂行に対する効果を解析した(実験1)。さらに、多連微小炭素線維封入ガラス電極を用いて、前頭連合野からニューロン活動を記録し、各種ノルアドレナリン受容体阻害剤をイオントフォレティックに投与してニューロン活動に対する効果を解析した(実験2)。そして、1) α1受容体の阻害剤prazosinやβ受容体の阻害剤propranololの注入は、ODR課題遂行に有意な影響を持たないが一方、α2受容体の阻害剤yohimbineの注入によって、ODRが特異的に阻害されること。2) Yohimbineのこの効果は記憶誘導サッヶ-ドの「精度」に特異的であり、サッケードの反応時間や速度には影響を持たないこと。3) ニューロンレベルは、prazosinやpropranololのイオントフォレティック投与によって、ODR課題の遅延期に関連するニューロン活動(メモリを担う活動)は影響を受けないが、yohimbineによって著しく減弱すること。4) ニューロン活動に対するyohimbineの減弱効果は、背景活動よりも遅延期の活動でより強く、とくに、その方向選択性を著しく減弱させること。などの諸点をあきらかにした。これらのデータを総合すると、前頭連合野におけるα2受容体の賦活がワークングメモリのニューロン過程に調節的な役割(modulatory role)をもち、この役割が欠損するとワーキングメモリを必要とする行動が障害されることが示唆される。こうしたデータ・結論は世界で初めてのものである。また、前頭連合野におけるα2受容体の機能不全と同時にワーキングメモリの障害を伴う精神疾患(分裂病やKorsakoff痴呆症、注意欠損過活動症など)の理解や治療法の改善にも寄与すると思われる。

1 0 0 0 Torsion of Prismatic Bar.

- 著者

- 捶井 達也 石川 紀彦 堀川 貴史 瀬口 龍太 木内 竜太 富田 重之 大竹 裕志 河内 賢二 渡邊 剛

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.10, pp.1056-1061, 2017-10-15 (Released:2018-10-23)

- 参考文献数

- 13

Barlow症候群は両弁尖に高度な粘液腫様変性による肥厚を特徴とする僧帽弁閉鎖不全症であり,僧帽弁形成術は困難である場合が多い.しかし弁尖の形態を正確に評価し弁形成を行うことで,Barlow症候群に対しても弁形成術は可能である.また我々はda Vinci Surgical System(da Vinci)を用いた完全内視鏡下の僧帽弁形成を行っており,Barlow症候群に対しても積極的に行っている. 方法:今回当院で経験したBarlow症候群に対するda Vinciを用いた僧帽弁形成術9例(男/女;6/3例,平均52.6歳,について検討した.手術は完全体外循環のもと,右胸壁の4つのポートからda Vinciを用いて僧帽弁形成術を行った. 結果:平均手術,人工心肺,大動脈遮断時間は223分,138分,76分であった.形成方法はArtificial neochordae 7例,Resection and Suture 3例,Folding plasty 3例,edge-to-edge 1例であった.使用した人工弁輪のサイズは34 mmが5例,32 mmが4例であった.全例人工心肺からの離脱に問題はなく,術当日に抜管し,翌日からリハビリテーションを開始した.全例で術後当日に抜管し,術後10.7日目に退院した.術後の心臓超音波検査では全例逆流に消失を確認した. 結語:da Vinciを用いた僧帽弁形成術は正中切開を回避できるため低侵襲であり,3次元画像と自由度の高い鉗子により術者の意図した形成術を行うことができる.そのため今回da Vinciを用いた完全内視鏡下でBarlow症候群に対する僧帽弁形成術は,良好な結果が得られたと考える.

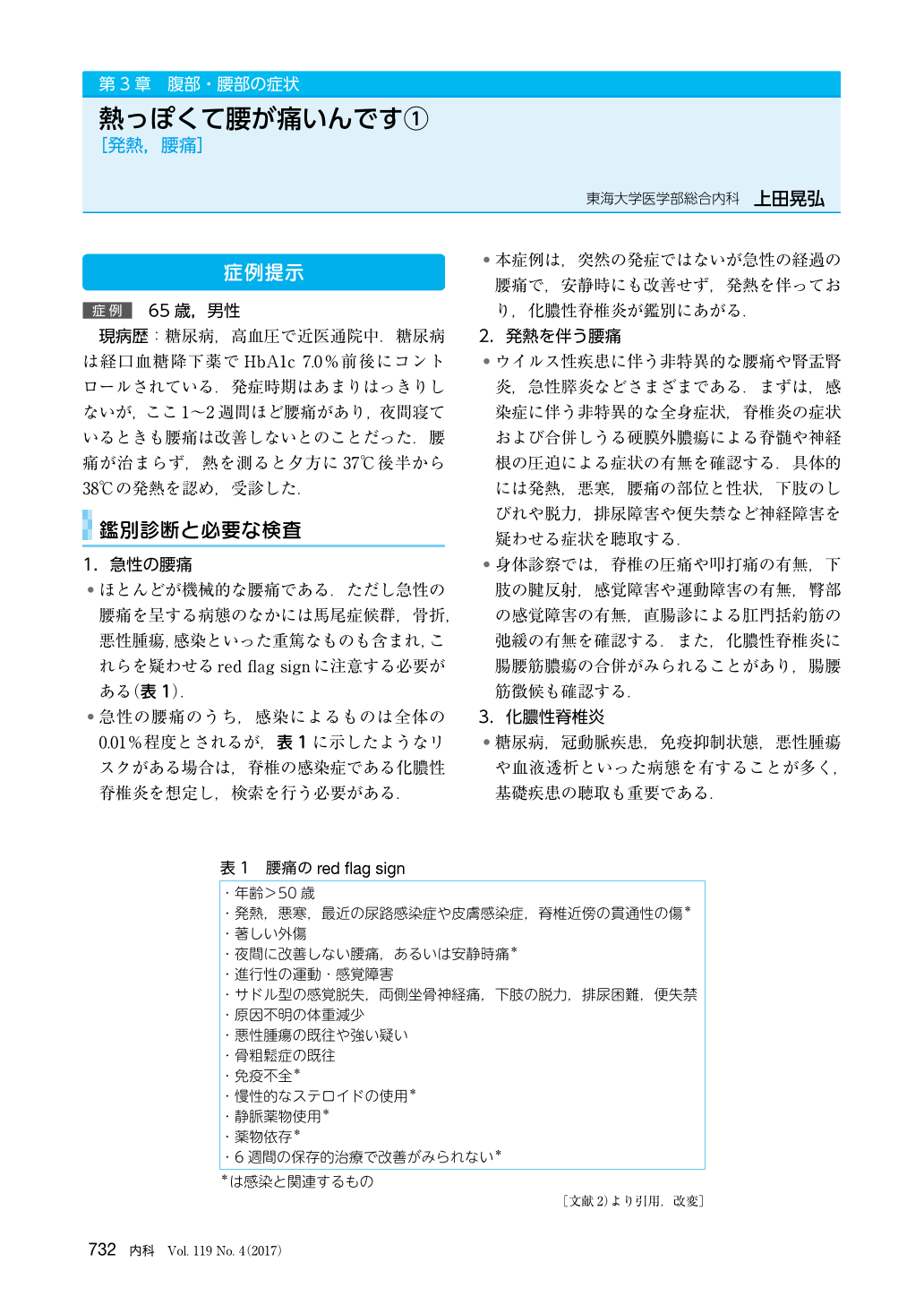

1 0 0 0 熱っぽくて腰が痛いんです(2) [発熱,腰痛]

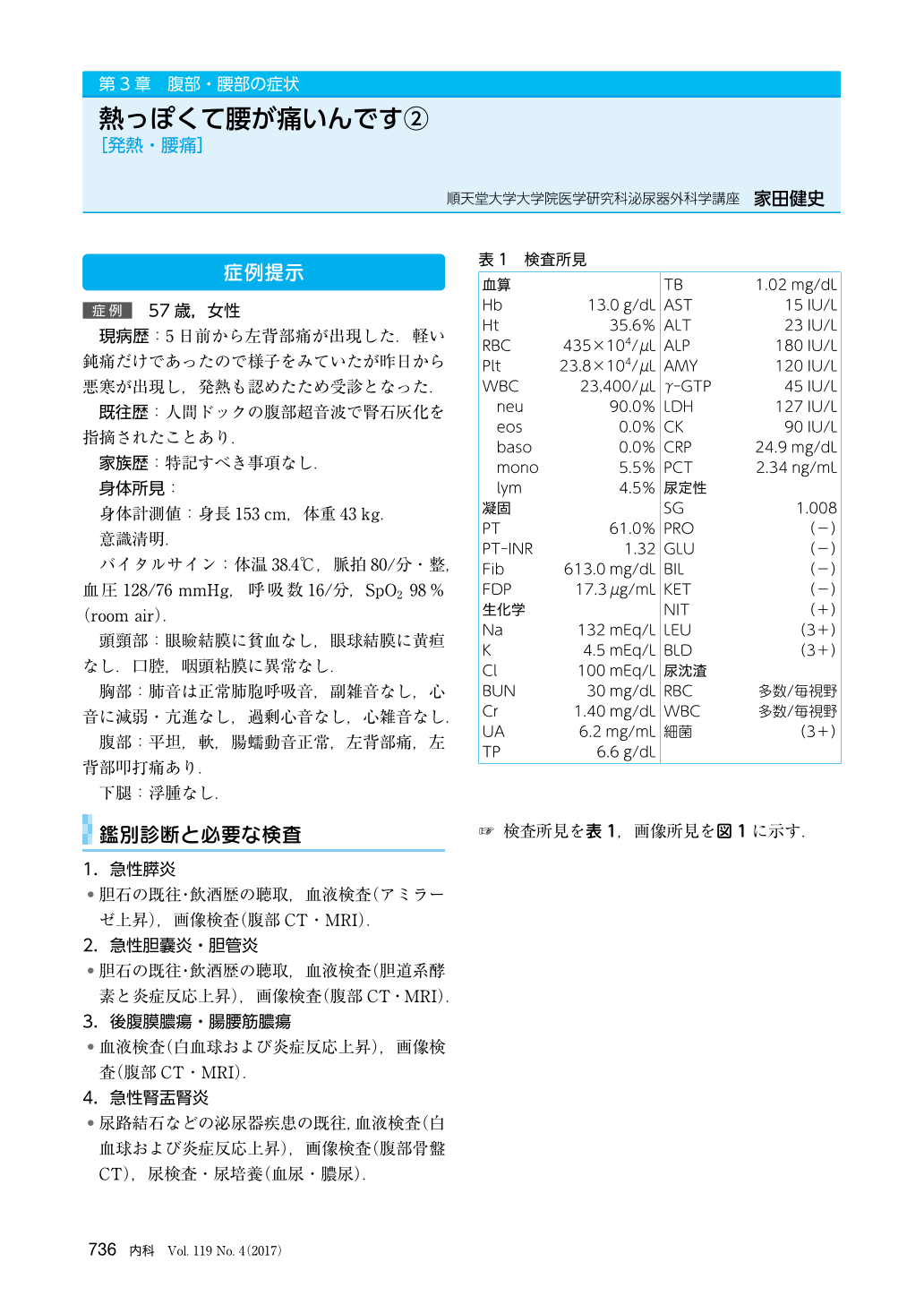

1 0 0 0 熱っぽくて腰が痛いんです(1) [発熱,腰痛]

1 0 0 0 OA 誘電エラストマー発電に利用するリンギングチョークコンバータのシミュレーション

- 著者

- 坂野 匠 シユッタカライ サティン 大山 和宏 朱 世杰 千葉 正毅 和氣 美紀夫

- 出版者

- 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会

- 雑誌

- 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集 平成29年度電気・情報関係学会九州支部連合大会(第70回連合大会)講演論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.454, 2017-09-19 (Released:2019-06-29)

近年,地球温暖化の原因と考えられるCO2排出を削減するために再生可能エネルギーを用いる発電が必要とされている。その解決策の一つとして誘電エラストマー発電(DEG)がある。DEGは風力・波力などの自然エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方法である。DEGで得られる直流電圧は高電圧であるため降圧する必要がある。降圧方法として有力視されるリンギングチョークコンバータ(以下RCC)は,比較的少ない回路素子で構成でき,自励式であるためスイッチング素子を制御する外部回路を必要としないが,DEG特有の出力電圧への適応が必要となる。本稿では,DEGへの適用を目的とするRCCに基づく降圧方法を提案する。

1 0 0 0 Lewis Carroll, a biography

- 著者

- Anne Clark

- 出版者

- Dent

- 巻号頁・発行日

- 1979

1 0 0 0 OA 合成潤滑油

- 著者

- 渡嘉敷 通秀

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.7, pp.703-716, 1985-07-01 (Released:2009-11-13)

- 参考文献数

- 69

- 被引用文献数

- 2 2

Mineral oils are made by refining crude oils with physical operations. On the other hand, synthetic oils are products made by combining low molecular weight components from mineral oil or natural oils and fats via various chemical processes.Those are classified into several categories such as synthetic hydrocarbons (α-olefin oligomer, alkylbenzene, etc.), esters (diester, polyol lester, phosphate, silicate, etc.), ethers (polyalkyleneglycol, polyphenylether) and others (silicone, fluorinated compounds, etc.). Some synthetic fluids show better properties in which mineral oils are poor ; for examples, in viscosity-temperature relations, low tempreature fluidities, high temperature stabilities, fire resistances, etc.Recently, these synthetic oils are getting more important in connection with energy conservation or development of high performance machines. They are applied mainly to aircraft gas turbine oils, automotive engine oils, hydraulic oils, compressor oils and gear oils.In this review, synthetic lubricating oils are introduced for research chemists and chemical engineers of organic syntheses.

1 0 0 0 OA データマイニングを用いた中日ドラゴンズ再建策の提案

- 著者

- 野原 潤

2015年度卒業論文要旨, 情報科学部情報科学科

1 0 0 0 OA 三木成夫と手塚治虫の比較人間論(教材研究・実践記録)

- 著者

- 後藤 仁敏

- 出版者

- 地学団体研究会

- 雑誌

- 地学教育と科学運動 (ISSN:03893766)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.61-72, 1991-02-15 (Released:2018-03-29)